| 特集:災害に強い企業をつくる――鹿島のBCP |

| |

| 11月1日,本社・東京土木支店・東京建築支店・海外支店を対象に,初の本格的なBCP訓練が実施された。訓練はリアルタイムの時間設定で行われ,本社全社員参加による地震発生直前・最中・直後の初期対応活動訓練,震災対策本部の開設と遠隔会議訓練,各復旧活動班の訓練,各部署・社員各自の訓練など,8時間にわたって本番さながらに繰り広げられた。当社BCP訓練の1日を追った。 |

| |

| |

| 今回のBCP訓練では,平日勤務中における首都圏での地震発生を想定した。発災後8時間という時間経過の中で,社員は事業継続に向け,そして建設業の社会的責任である応急業務の遂行のために何ができるか――。その主旨に基づいて,今回の訓練では主に ● 新本社ビル・新赤坂別館への移転により分散化した複数の拠点ビルでの活動検証 ● 分散型アクションプランの実践を目指した 新ツール「BCMプラットフォーム」の社員 への活用教育と有効性の検証 ● 各復旧活動班の具体的かつ実践的な訓練 の実施 ● 「鹿島早期地震警報」・「RDMS」の稼動 検証と,社員の自助意識の涵養 ● 社員のBCPに対する認識の浸透 などの目標が掲げられた。 「小さな本部で大きな活動を」をキャッチフレーズに,初の本格的BCP訓練に向けて,各部署では活動マニュアルの内容点検や社員各人の役割分担を再確認し,各復旧活動班は具体的な活動実施計画の検討を重ねた。 訓練当日は,全社員が新社屋に整備された「鹿島早期地震警報」によるシステマチックな安全行動訓練を体験し,自助意識の高揚を図った。各復旧活動班においては,分散した各々の活動拠点で,いかに相互の連携を図り最適な行動をとるかを,実践的活動を通し模索するとともに,その支援ツールとして「BCMプラットフォーム」の有効性を確認した。 11月6日には,震災対策本部と各復旧活動班による反省会が行われ,関係者は訓練の成果・反省点を持ち寄り,積極的な議論が交わされた。 今回のBCP訓練をベースに,今後も継続的な訓練の実施で,社員の意識を高め,有効なBCPへと発展させていく。 |

| |

| |

| 今回の訓練の柱のひとつになったのが,統合情報基盤「BCMプラットフォーム」を活用したアクションプランの実施だった。中村社長を本部長とする震災対策本部主導のもと,復旧活動班(救命・安否班,広報班,情報基盤班,得意先班<土木・建築>,被災度判定班<土木・建築>,復旧班<土木・建築>,災害調査班)が,効率的な初期対応にチャレンジした。 |

| |

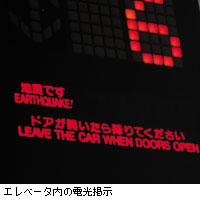

想定内容 想定内容2007年11月1日,午前9時,東京湾北部地震発生。マグニチュード7.3,最大震度6強。鹿島本社の震度は5強。本社ビル・赤坂別館・KIビル・DKビル概ね健全。停電せず。エレベータ停止。避難の必要なし。一部現場では被害が生じているが,重大な事態には至っていない。千葉方面・湾岸地域の被害が大きい。公共交通機関はすべて不通。道路は,第1次交通規制により,多摩川・国道246号線・環状7号線を結ぶ内側の区域は全面車両通行禁止。一般電話は輻輳により通話不能。IP電話間は通話可能。イントラネットは有効。 ※今回の訓練では,上記想定地震とは切り離し,揺れが到達する10秒前に「鹿島早期地震警報」が発報できると仮定して実施。 |

| |

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

| |

|

|

|

| 震災対策本部 中村社長を本部長に,BCP発動から終結宣言まで,全ての決定権を担う。第2回震災対策会議では,阪神・淡路大震災などの経験を振り返り,今後の訓練内容などの対策を検討した。 |

初期訓練活動 本社全社員参加で初期訓練活動を実施。「地震が来るまでの10秒間で何ができるか」を,訓練をもって体感した。これまでの震災訓練にはない新たな活動もあり,社員一同熱心に訓練に参加していた。 |

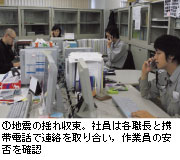

救命・安否班 役員・社員及び家族の安否確認とともに,負傷者の救済にあたる。「従業員安否システム」の入力訓練,同システムを活用した安否確認作業の検証,帰宅者支援訓練(写真)などが行われた。 |

| |

||

|

|

|

| 広報班 報道機関からの情報収集,マスコミの取材対応,ホームページや記者発表などによる情報発信を担当。訓練では実際にマスコミから想定質問を受け,「BCMプラットフォーム」を活用し情報収集した。 |

情報基盤班 遠隔会議など,震災対策本部の情報基盤・対応システムの維持・復旧のほか,無線機器の維持管理や無線通信網の整備・運営などを行う。訓練では無事遠隔会議が行われ(写真),無線などの通信状況も確認した。 |

得意先班〈土木・建築〉 得意先からの支援要請を収集し,被災状況と併せ支援の優先順位案を策定。訓練では,営業マンが外から得意先の状況を携帯電話で報告。社内担当者が「BCMプラットフォーム」に入力した。 |

| |

||

|

|

|

| 被災度判定班〈土木・建築〉 要請のあった公共機関や得意先施設の調査・診断を行い,復旧班へ応急復旧工法を提案する。訓練では,建物の被災情報と所在地から被災状況を推定し,復旧内容を検討。その内容を「BCMプラットフォーム」から本部へ報告した。 |

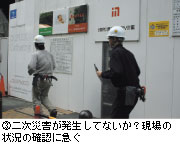

復旧班〈土木・建築〉 現場および施工済み物件の被災状況の把握と,対応方針(社員配置・資機材調達など)の決定などを行う。建築は実践的訓練に基づく全現場の「BCMプラットフォーム」入力を目標とした。写真は災害協定を結ぶ国道を調査する土木復旧班。 |

災害調査班 専門的見地からの地震調査及び現地被害調査を行い,報告書を作成する。写真は,「BCMプラットフォーム」から自社の拠点建物被災情報を収集し,被災状況を調査・検討する様子。 |

| |

| |

| 銀座1丁目V計画新築工事現場 |

| 東京土木支店・東京建築支店では,現場に訓練への積極的参加を呼びかけた。現場の安否と被災状況の確認・報告に加え,現場周辺の当社施工済み物件などの被災状況を,実際に社員が現地に赴き調査する訓練だ。この情報は,現場事務所のパソコンから「BCMプラットフォーム――緊急情報バインダ」に入力され,全社員が共有する。得意先や地域の復旧支援活動に迅速に取り掛かるための“要”となる。 東京都中央区にある「銀座1丁目V計画新築工事」の現場訓練では,支店と現場が一体となって様々な状況をイマジネーションし,最適な行動を導き出していた。 訓練に参加した現場の加藤雅利さんは「地震の揺れによる墜落落下事故も予想されます。落下養生などの整備の重要性を感じました。発災時には社員・協力会社共々,近隣の皆様の救済に役立つ現場になりたいです」と話していた。 |

| |

|

|

|

|

|

|

|

|

| |

| |

| イメージしよう!――自分自身のBCP | |

| あなたは普段から,防災対策をしていますか?自分の身は自分で守る!日頃から防災意識を高めておきましょう。 ここでは“鹿島社員のBCP”を支援するツールを紹介します。 ● 従業員安否システム 社員本人・家族の安否および,本人出社の可否などを登録するシステム。電話やパソコン,携帯電話・携帯Web機能からも登録できます。 本人が会社にいて家族の安否が気になる・・・といった場合には,家族は会社に連絡するか,このシステムに安否や避難先を登録するよう,家族に啓蒙しておきましょう。 ● NTTや携帯電話各社の伝言ツール 家族や親戚,友人などの間では,「NTT災害伝言ダイヤル」や携帯電話の災害用伝言板も有効に活用できます。毎月1日,携帯電話各社では体験サービスを実施しているので,あなたも大切な人と訓練してみよう! ● 「簡易耐震診断システム」への登録 当社には,社員の自宅耐震診断を簡単に行えるツールがあります。自宅の危険度がわかっていれば,自助活動にも役立つはず。また,当社のBCPの影響度評価(被害推定)の精度向上にも繋がります。登録期間が限られているので,機会をお見逃し無く。 会社から社員に2冊配布されている「震災時の個人行動基準」には,上記を含む支援ツール情報や,震災時に取るべき行動が記載されています。1冊は自分用,1冊は家族が携帯し,定期的に内容を確認し合いましょう。 |

|

|

| |

|

| |

| ■ 鹿島のBCP支援技術 ■ 鹿島のBCP訓練リポート ■ interview |