| 特集:環境配慮建築 |

| Chapter2 風や自然光を利用して省エネ |

|

|

| −自然エネルギーの利用− 自然エネルギーは,枯渇していく化石エネルギーを代替するとともに,地球温暖化の対策としても期待されている。自然採光や自然換気を行うことでエネルギー消費を低減する,環境に優しい建築が求められている。 |

|

|

| 自然換気と自然採光の方法 自然換気の方法としては,温度差換気と風力換気との二つがあり,これらを併用することでより大きな効果を発揮する。 温度差換気は,暖められた空気が軽くなって上昇する原理を利用するもので,「煙突効果」とも呼ばれている。主に階段室やアトリウム,吹抜けなど上下の連続した空間を活用する。 風力換気は,室内の異なった面の二つの窓を開放して行う換気と考えれば分かりやすい。季節風など一定方向の風を期待できる場合は,風向に応じた「風の道」を設定し,積極的に外気を取り入れる建築計画とする。 自然採光を考える際には,室内の奥行きや西日の防止などに配慮する必要がある。室内で有効に利用できる範囲は,窓面から4〜6m程度までであり,昼光利用に有利な高窓を確保しつつ,室内の温度上昇を抑えるダブルスキンと呼ばれる二重のガラス外壁などを採用する。 |

|

|

|

|

|

|

|

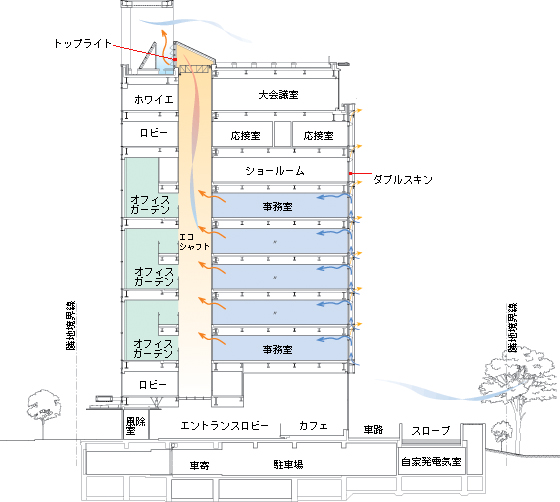

自然エネルギーを積極活用したオフィスビル 東京都千代田区に昨年完成した積水ハウス九段南ビルは,自然エネルギーをふんだんに利用して環境への負荷を抑えることを目指したオフィスビルである。建物全体を換気装置として捉え,皇居周辺の良好な風を積極的に室内に取り入れるシステムを導入した。 まず,外気はダブルスキンにある,らんま窓から室内に取り込まれる。そして建物内部にあるエコシャフトと称する吹抜けを煙突効果で上昇し,屋上トップライトから屋外に排出される。風の通り道となる各部の可動窓は,コンピュータで自動制御される。外気の温湿度や風速をセンサーで感知し,室内の空調条件と照らし合わせて必要なだけ外気を取り入れるようになっている。可動窓の開閉をきめ細かく制御するのは日本では初の試みである。 さらに,外壁には床から天井のほぼ全面に高性能Low-Eガラスを採用しており,昼間の自然光を最大限室内に取り入れながら,不必要な熱は遮断する。室内の明るさをセンサーで感知し,照明を自動調光することにより,照明の電力と熱負荷の両方を減らすことができる。吹抜けのエコシャフトは風の通り道であると同時に,自然光を内部まで取り込む役割も果たしている。 |

|

|

|

|

|

|

|

様々な環境配慮技術を導入 このビルにはその他,様々な環境配慮技術が導入されている。例えば,夜間の安価な電気を利用して氷をつくり,昼間の空調運転の熱源とする氷蓄熱システム。自然換気の自動制御のみならず,全館の電気・空調設備の運転状況を監視し,制御を最適化するためのフィードバックを行うBEMS(Building Energy Management System)。また,屋上には自然光を利用したソーラー発電システムも設置されている。 このように,自然換気と自然光をうまく利用することで得られる省エネルギー効果は,空調負荷を20%低減すると試算されており,さらに氷蓄熱システムなどの様々なシステムと併用することで,合計35%のエネルギー消費の削減を目指している。 |

|

|

|

|

|

|

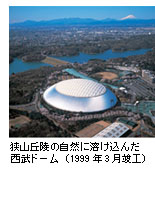

西武ドーム 既存の球場に屋根を架けるという世界初の試みを行った埼玉県所沢市の西武ドーム。エネルギー消費量が多くなる閉鎖型のドームが多い中,狭山丘陵の自然を生かした環境共生型ドームとして建設された。設計ではスタンドと屋根との間にできた開口部が,自然の風を導く役割を果たしており,透光性のあるテフロン膜の屋根により,日中は照明がほとんど不要となった。既存のスタンドを残すことで,スタンド解体による廃棄物の発生を抑制するとともに,新たなスタンドを建設するための資源消費の削減にもつながった。 |

|

|

|Chapter0 環境配慮建築とは? |Chapter1 屋上緑化とビオトープで生態系を再生 |Chapter2 風や自然光を利用して省エネ |Chapter3 リニューアルで永く使い継ぐ建築 |