| 特集:開業!

副都心線と新しい東急電鉄・東京メトロ渋谷駅 |

| |

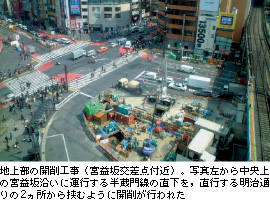

| 渋谷の地下30mに突如出現した,楕円のカプセル状の「地宙船」。 地下にいても地上の風を感じられる自然換気機能を備えるなど,未来を志向する新しい地下鉄駅として注目を集めている。 当社は,今回の副都心線開業に伴い新設された7駅のうち,渋谷駅の建設を担当。工事は,交通量の多い明治通りの直下で着々と進められた。 |

| |

| 【工事概要】 13号線渋谷二工区土木工事 場所:東京都渋谷区渋谷1丁目〜2丁目/発注者:東京地下鉄/ 設計:パシフィックコンサルタンツ,メトロ開発/規模:掘削87,661m3 路面覆工3,371m2 鉄筋コンクリート18,132m3/工期:2002年3月〜2008年7月(東京土木支店JV施工) |

| |

| 新しい渋谷駅は,新設された7つの駅の中で最大の規模を誇る。東急東横線との相互直通運転が予定されているため,「4層5径間ホーム2面軌道4線」タイプの駅舎となり,最大幅36m,長さ530m(うち当社JV施工部分

108m),平均深さ30mに及ぶ地下巨大空間が必要とされた。 地下空間づくりは,明治通りに杭を打ち込み,地中に壁をつくることから始まり,その後,地上からの開削で施工された。難関は,都内でも屈指の利用者数を誇る半蔵門線渋谷駅の直下を掘削すること。既存の構造物の基礎部分を,新設もしくは修復補強して荷重を受けかえる「アンダーピーニング工法」が採用された。まずは,既存の駅構造物の真下に8列の横穴(導坑)を掘り,その穴から鋼製の杭を合計112本打設。導坑に沿って渡した鉄骨桁を杭に載せ,8列の鉄骨桁で副都心線と直交する区間の駅構造物(総重量24,500t)を支えた。 大都市の地下には,その他にもガス導管や下水道管などの大型地下埋設物が多く存在。工事は,それらを防護しながら慎重に進められ,「地宙船」を埋め込むための地下空間が出来上がった。 |

| |

| |

| |

| |

|

|

| |

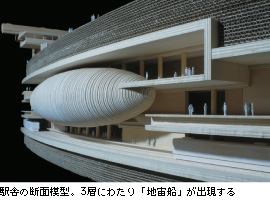

| 東京急行電鉄を事業主とする駅舎建築工事で,建築家の安藤忠雄氏がデザインした「地宙船」のコンセプトは,「地中深くに浮遊する都市文化の創造拠点」。全長78m,幅24mの3層構造からなる楕円形のカプセルの素材には,軽量かつ,加工性に優れているGRC(ガラス繊維コンクリートパネル)が用いられた。滑らかな曲線で,駅全体を包み込むような造形は,全体を420ものパーツに分割・製作され,地下に運び込まれた。組立てに際しては,地下工事のため大型重機を使用せず,主に人力で繊細かつ慎重に組み立てられた。 |

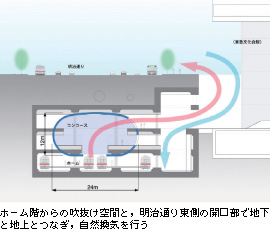

| 地球にやさしい地下鉄駅 新しい渋谷駅は,環境面でも多くの工夫が凝らされている。従来までの地下鉄駅では強制ダクトを設置して換気を行ってきたが,地宙船では,自然換気と放射冷房のシステムを採用。ホーム階から改札階までの3層におよぶ巨大な吹抜け空間を通じて空気が出入りし,空気を対流させることで外気との温度差を抑えるほか,ホームの床や天井などには,管を配し冷水を循環させる仕組みの「放射冷房システム」を導入。これらにより排熱用の電力を必要としないことから,年間1,000tのCO2を削減できる。 |

| 【工事概要】 (13号相直)渋谷駅開業設備工事(建築工事) 場所:東京都渋谷区渋谷2丁目/発注者:東京急行電鉄/設計・監理:東京急行電鉄,安藤忠雄建築研究所,日建設計,東急設計コンサルタント/規模:RC造 B5,1F 施工面積33,502m2/工期:2006年12月〜2008年6月(東京建築支店JV施工) |

| |

|

|

| |

|

|

| |

| |

|

|

|

|

|

|

| |

|

| |

| ■ Chapter01 副都心線とは

■ Chapter02 地下鉄をつくる その1(駅間トンネル編) ■ Chapter03 地下鉄をつくる その2(駅舎編) |