| 特集:駅再生 |

| Chapter2 駅を中心としたまちづくり |

|

|

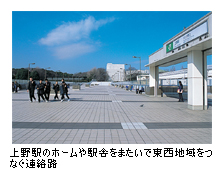

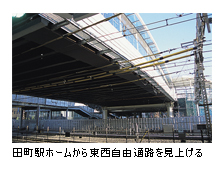

| 街を活性化させる自由通路 2月8日,東京のJR田町駅 東西自由通路の開通式が開催された。来賓として港区議会議長,JR東日本東京支社長などが招待され,当社からは施工者代表として,峯尾取締役が出席し,新しい通路の開通を祝った。 田町駅では,古くから駅構内に設けられた通路が東口へのアクセスとして利用されてきた。しかし駅前の開発が進み,乗降客が増えたことで通路が手狭になるとともに,駅の東口と西口とを行き来する,大きな通路の建設が待たれていた。 近年,こうした鉄道施設をまたぐ自由通路の建設が各地で行われている。自由通路は,駅の改札から,乗降客が速やかに駅前に移動できる施設で,駅空間を構成する一部にもなっている。また,線路などの鉄道施設によって分断されていた駅前地域を結ぶ役割もあり,通路を行き交う人の流れは,地域経済を活性化する波及効果も生む。 1989年の着工以来,約11年の歳月をかけて一昨年10月に完成した上野駅の東西連絡路。これまで上野公園や美術館などのある西口と商店街などがある東口の行き来は,駅を大きく迂回しなければならなかった。東西連絡路が出来たことによって,休日には家族連れなどの往来が見られるようになった。 この通路は利便性を向上し,街を活性化させるだけではない。災害時には広域避難場所となる上野公園への避難経路ともなる。防災の掛け橋としての役割も担っている自由通路への期待は大きい。 |

|

|

|

|

|

| 交通・交流・防災の役割を果たす駅前広場 自由通路と並んで駅空間を構成する重要な施設が駅前広場である。地上やデッキ,地下といった場所を利用して整備されることが多く,その規模や配置は,駅の乗降客数や地域の特性などによっても異なってくる。 駅前広場には,駅を利用する多くの人々の移動があり,バス,タクシー,自家用車などの交通も集中する。これらの交通を一時待機させ,または誘導し,駅前の交通を円滑にする役割がある他,交流の拠点として,地域の玄関,シンボルともなる。さらに,大地震時等の緊急避難場所,輸送物資の置き場など防災面での役割も求められており,今後はこれらの役割を一層高めるための再整備が課題となっている。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

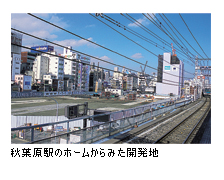

日本復興を目指す駅前再開発 このように,駅という空間は単なる交通の結節点としてだけでなく,地域活性の拠点としても大きな影響力をもつものである。また,地域の特色を反映した駅づくりは,地域と一体となって行われるものであり,自由通路や駅前広場といった駅を取り巻く様々な施設の整備が極めて重要となる。 昨年の本誌6月号の特集では,「都市再生と開発事業」について紹介した。その中で,都市再生戦略チームの座長を務める早稲田大学の伊藤教授は,鉄道と駅は日本の都市開発を特徴づける非常に優れた公的資産であり,街づくりに鉄道をうまく使うことが重要と話している。 この都市再生を具現化する都市再生特別措置法。集中的・戦略的に民間の資金やノウハウ等を最大限に活用できるよう,「東京駅・有楽町駅周辺地域」「秋葉原・神田地域」など,都市再生の拠点となるような地域を選定している。その中心には,必ずといって鉄道の駅がある。こうした駅を中心とした都市の開発が,日本復興の突破口となるのである。 |

|

都市再生・地域活性に資する次世代インフラ 当社では,1996年からITS(※)建設関連技術の研究を開始し,ハード及びソフト両方の技術開発を行ってきた。ITSは,道路・交通インフラの機能を大幅に向上させるだけでなく,空間の高度利用やコスト削減も実現出来る有効なツールである。 駅前広場には,今後の都市再生や地域活性の核となる再整備が期待されている。そのような中,当社は駅前広場への“ITS技術の活用方策”に特に着目し,様々な構想企画や技術提案を行ってきた。 下のイラストは,昨年4月に当社も主力メンバーとなっている日本土木工業協会(土工協)のITS建設技術検討WGから発表されたものである。本提案では,ITSを活用した利便性の高い新しい駅前広場の姿を示しており,当社の研究開発成果の一部が展開されている。具体的には,バスやタクシーなどの公共交通車両は,近接の待機所に駐車するよう計画されている。利用者が情報センターに携帯端末等によって連絡し,公共交通車両が駅前広場の所定乗り場(バース)でピックアップする「リアルタイムデマンド」や,路線毎に到着バースを固定しないで運用する「ランダムユースバスバース」(特許申請中)を採用している。その結果,駅前広場の必要面積は20%以上縮小され,新しく形成された余空間にゆとりある歩行者空間やバリアフリー施設が導入されたプランとなっている。 (※)ITS(Intelligent Transport System:高度道路交通システム)とは,高度情報通信技術を活用した道路・交通システムのこと。主要なシステムとして,ETC(自動料金収受システム)やVICS(道路交通情報システム),AHS(走行支援道路システム)がある。 |

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||

|

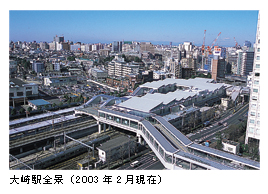

大崎駅 南口駅舎・東西自由通路新設工事の記録 東京都内を環状で走るJR山手線の大崎駅。乗降客が1日11万4,000人に達するこの駅では,昨年12月1日から,りんかい線と埼京線の相互運転が始まり,同駅への乗り入れが始まった。それに伴い,南口の駅舎と東西自由通路の一部が建設された。これらの代表的な工事を振り返ってみよう。 |

|

|

|

|

|

|

|

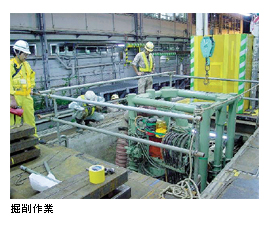

2001年4月,南口駅舎の基礎工事を開始 南口駅舎は2000年7月に着工した。駅舎を支える鉄骨柱は,ホームに沿って2列,約10mおきに27本が設置される。そのため,柱の基礎をホーム真下に構築しなければならなかった。工事では,工事車輌がホーム脇まで乗り入れることができるよう,線路に板を敷き詰め,レールの凹凸を無くす作業から始まった。 2001年4月。仮覆工したホームに縦3m,横3mの開口部を設ける作業。地盤を掘削する超低空型掘削機をホームに設置し,機械を稼動させて15mの深さまで掘削した。掘削した穴には鉄筋カゴを挿入し,そこにコンクリートを打設する。約10ヵ月をかけて基礎となる27本の杭を構築し,その上に鉄骨柱を組み立てた。 |

|

|

|

|

|

|

|

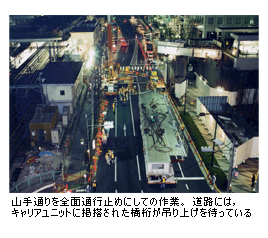

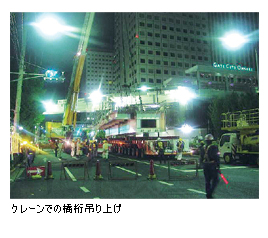

2001年9月,東西自由通路の橋桁工事を開始 東西自由通路は2001年4月に着工した。通路の基礎を構築した後,同年9月から鉄骨橋桁の架設工事に着手した。自由通路は,東京の主要な幹線道路である山手通りをまたぐことになる。大半の工事は,交通量が少なくなる深夜に,山手通りの通行を規制して行った。 特に山手通り上に橋桁を架設する際は,深夜0時から明け方の3時までを全面通行止めにした。橋桁の一部は,現場内に設けた作業ヤードで組み立て,キャリアユニットと呼ばれる超大型のトラックで取付け場所まで運んだ。そして大型のクレーンで一気に吊り上げ,建設中の通路に接合した。この作業を4回行い,2002年4月,幅15m,長さ40mの橋桁が,大崎駅と「ゲートシティ大崎」を結んだ。 |

|

|

|

|

|

|Chapter0 鉄道の歴史を伝承する復元駅舎 |Chapter1 無限の可能性を秘めた駅 |Chapter2 駅を中心としたまちづくり |