| 特集:高速道路トンネルを地下鉄直下に建設する |

| |

| |

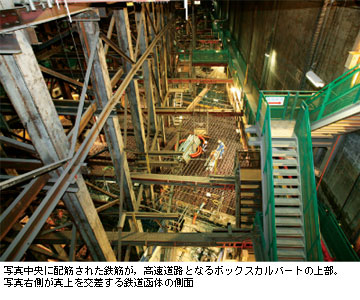

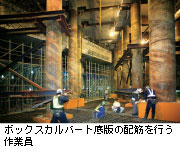

| 鋼管杭を取り込んだまま高速道路を建設 現在,この阪神高速道路長田交差部工事では,高速道路となるコンクリート製のボックスカルバートの建設がピークを迎えている。 高さ15m,最大幅32m,カーブを描いた136mの長さの構造物で,全体を12ブロックに分け,1ブロックおきに構築している。現状では歯抜けの状態で出来上がっているが,空いたスペースは資材置場や作業場として利用している。 このボックスカルバートの特徴は,鉄道函体を支える鋼管杭を取り込んだまま(箱抜きで)構築していることだ。床版の配筋を行う際,箱抜き部で鉄筋が分断されてしまうため,格子状だけでなく斜め方向からも配筋し床版の強度を確保した。 コンクリート打設では,何重にも配筋された鉄筋内にコンクリートが隅々まで充填されるよう部分的に高流動コンクリートを用いている。 |

| |

|

|

| |

|

|

|

| |

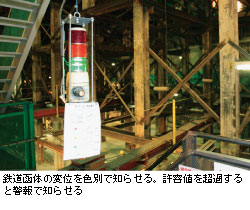

| コンピュータで自動制御する油圧ジャッキ 工事で重要な役割を果たしているのが鉄道函体の直下に設置した120台の油圧ジャッキ。刻々と環境が変化する現場で,長いスパンの鉄道函体を安定した状態に保つため,精密かつ迅速なジャッキ制御が不可欠だった。 このため,当社がジャッキ専門メーカーと共同で開発した自動制御システムを導入している。 このシステムでは,地上にある監視室のコンピュータで複数の油圧ジャッキを自動制御する。それぞれの油圧ジャッキには,負担する荷重の許容値が設定されており,これを外れると自動的に油圧ジャッキが昇降し,元の状態に戻る仕組みだ。 想定外の値が発生すれば,現場内に設置した警報機が作動し,工事をストップして原因をつきとめる。設置から約4年が経つが,一度も管理値を超えるような事態にはなっていない。 |

| |

| |

|

|

| |

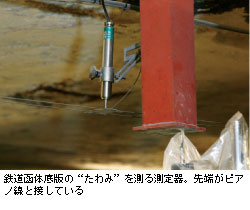

| 気温による鋼管杭の伸縮も油圧ジャッキで制御 これらの油圧ジャッキにかかる荷重は,その脇に設置した測定器で管理している。油圧ジャッキの昇降する移動幅を測定し,鉄道函体の浮き沈みを100分の1ミリ単位で把握している。 また,鉄道函体底部の横断方向にピアノ線を張り,それを基準として函体底版の横断方向の“たわみ”を管理している。さらに,その内部に設置した沈下計によっても函体の縦断方向の姿勢の変化を計測する。 一日約400本に及ぶ列車の通過は鉄道函体に影響を与える原因の一つとなるが,実際には微小,瞬間的であるため油圧ジャッキの制御にはほとんど影響しない。むしろ土砂の掘削による地盤の変化などによって影響を受ける場合がある。 現場の田中庸介所長は「気温の差によって鋼管杭が伸縮する影響が一番大きい。春から夏にかけて,一日の気温差が激しい時期には一日20〜30回,自動制御が働いている」という。 こうした油圧ジャッキを精密に制御しながら,高速道路のボックスカルバートは,2008年3月に完成する予定である。その後,本受替えを行った後,工事の最終段階となる埋め戻しなどの復旧工事を実施,工事は完了する。 |

| |

|

|

| |

| |

| 誇りとやり甲斐が生まれた現場 神戸高速長田交差部JV工事 所長 田中庸介 |

|||

工事を進めている神戸市長田区は,阪神・淡路大震災で大きな被害を受けましたが,12年を経過して,街はすっかり活気を取り戻しました。 工事を進めている神戸市長田区は,阪神・淡路大震災で大きな被害を受けましたが,12年を経過して,街はすっかり活気を取り戻しました。阪神高速道路長田交差部工事も,地域の復興とともに進んできたわけですが,いま鉄道函体仮受工につぐ2度目のヤマ場を迎えました。これまでの苦労を思い返すと,感慨深いものがあります。 私たちの現場では「働く全員がルールを守る凛とした現場を目指す」という方針のもとに,様々な活動を行い,安全や品質についての意識高揚を図ってきました。JV社員・協力業者の皆さんはその真意をくみ取り,誇りとやり甲斐を持って仕事に邁進していることを実感します。その集大成として,140万時間の無事故無災害記録を達成できました。 9年の間には,多くの社員が現場を巣立っていきました。また新しく着任した社員もすぐに現場にとけこみ,戦力となって働いてくれました。本人の努力はもちろん,素晴らしいチームワークがあったからに他なりません。 工事は今後も続きます。神戸市民の交通の生命線を任されているということを常に自覚しつつ,これからも全員が心を一つにして,無事の完成を迎えたいと思っています。 |

|||

| |

| |

|

| |

| ■ Chapter

1 概要 ■ Chapter 2 軌跡 ■ Chapter 3 現況 ■ column 都市部の地下構造物建設で活躍する・・・・・・アンダーピニング工法 |