| 特集:防災イマジネーションを高めよう |

|

| |

| |

| 日本企業のグローバル化,サプライチェーンの複雑化が一段と進む中,地震災害により長期にわたる操業停止などの事態に陥った場合,国内はもとより世界中のマーケットが多大な損害を被る恐れがある。こうした最悪の状況をイメージし,常に問題意識を持って災害に対処できる耐力をつけることが,企業の喫緊の課題になっている。国も「事業継続ガイドライン」を策定し,災害リスクを低減させるための「BCP(Business

Continuity Plan):事業継続計画」の早期確立を企業に促している。 「地震災害に強い企業」をサポートするために,当社は何ができるのか。ハードとしての建物を守ることは勿論のこと,企業のBCP支援にどのようなツールを提供できるのだろうか。当社の地震の直前・最中・直後を考えたトータルな防災支援技術を紹介する。 |

| |

| |

| Phase 1 鹿島のリアルタイム防災技術 地震が来ることを事前に知ることができれば,従業員の突発的な恐怖やパニックを低減させ,危険回避を促すことができる。事業継続の大前提は人命の確保である。 地震直後の被害状況を即座に把握することができれば,一刻も早い復旧活動と事業再開のための最適な対処ができる。 大地震における企業のBCPは,地震の直前・最中・直後を多方面からイメージし,各々の企業にとって最適な防災計画を立案することが重要だ。当社は,これまで培ってきた豊富な地震技術のノウハウを活用し,BCPをバックアップするリアルタイムの防災支援技術を提供している。 |

| |

| |

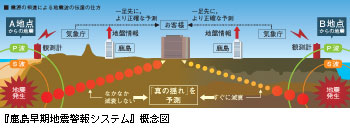

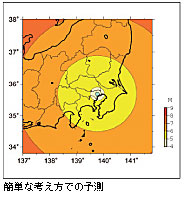

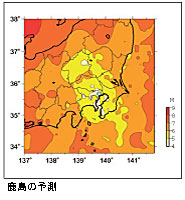

| 地震直前の技術『鹿島早期地震警報システム』 当社は,気象庁の「緊急地震速報」をより精度の高いピンポイント情報に変換し,ユーザーに地震が来る直前の最適情報を伝達するシステムを開発した。 「緊急地震速報」は,地震発生後に震源に近い観測点で初期微動(P波)を捉え,主要動(S波)と呼ばれる大きな揺れが来る前に地震発生を知らせる。これにより,地震の発生時刻・震源位置・地震規模と,あらかじめ想定した限定された地域の最大震度の情報を提供することができる。しかしユーザーがこの情報を利用するためには,建物のある“その場所”での震度,つまり「真の揺れ」を知る必要がある。 『鹿島早期地震警報システム』は「緊急地震速報」の情報をもとに,当社の豊富な地盤データと解析手法を用いて,震源位置から敷地までの地震の伝わり方(伝播特性)や,敷地地盤の揺れやすさ(増幅率)や建物の揺れ方(応答特性)の評価を行うことで,ユーザーの所在地の予測震度,到達予測時刻などの情報を高い精度で提供できる。さらに対象敷地に地震計を設置すれば,観測された中小の地震データの蓄積を分析して,大地震の際により精度の高い情報を入手することが可能だ。 さらに,地盤と建物の相互作用や建物の応答特性を考慮した解析は,想定される地震で「どの階がどれだけ揺れるか」といった階層別の応答加速度も予測できるので,揺れの程度に応じたきめ細かな対策が可能となる。 |

| |

| クリックすると大きくなります |

| |

| |

|  |

|

| |

| |

|

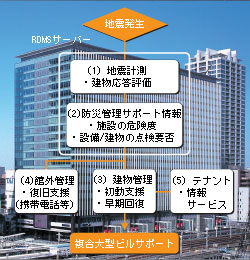

||

| 当社は,地震の際のリアルタイム情報を利用した建物の防災管理サポートシステム「RDMS」を開発。当社の技術研究所施設で実検証を行ってきたが,このたび東京都千代田区にある複合オフィスビル「秋葉原UDX」に初適用した。 同ビルでは,主に地震の最中から直後の対応に着目した。対象建物に地震計を設置し,地震時の揺れを計測。建物情報(耐震性)などのデータをもとに瞬時にシミュレーション解析を行い,階層別に建物の応答(負荷)を評価する。このデータに基づき建物や設備の危険度を判定し,地震後の点検要否や点検手順を示す防災管理サポート情報を地震発生直後に提供する。 ビル内の防災センターに設置された独自サーバーがデータを統括し,地震直後に同センター内のモニターで情報を自動表示する。同時に,管理者や事業者の携帯電話などにも同様の情報を提供し,夜間・休日の非常要員の召集や,万一の際の素早い建物復旧支援活動にも貢献できる。 「RDMS」は,秋葉原UDXのように地震直後の迅速かつ効率的な初動を支援し,建物・設備の異常の有無の早期確認,適切な直後対応,建物の早期機能復旧をサポートするだけでなく,「鹿島早期地震警報システム」と組み合わせることで,地震の直前・最中・直後をトータルで支援するリアルタイム防災システムとして機能する。 |

||

|

||

|

| |

| |

| Phase 2 建設現場の防災はイマジネーションから! 当社は自社のBCPの策定に向けて検討を重ねている。社員の安全確保,建物機能の復旧,得意先や地域への支援,事業の早期再開・・・など検討項目は多岐にわたるが,中でも建設現場の安全の確保は重要課題のひとつだ。 現在,当社は横浜市内の超高層マンションの建設現場に『鹿島早期地震警報システム』を導入し,現場の地震防災に取り組んでいる。今後,この経験と実績をベースに,鹿島のBCPを支援する防災技術のひとつとして全国の現場へ水平展開するとともに,顧客の防災支援技術へもフィードバックしていく。 | |

| |

|

| |

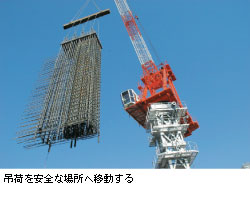

| 各々の現場に適した伝達手段・適用方法を見つける 『鹿島早期地震警報システム』を適用している「(仮称)ヨコハマポートサイドA−3街区住宅棟」(横浜市神奈川区)の建設現場では,現在約450名の作業員が2基のタワークレーンを使って41階建ての超高層マンションを建設している。システムの導入にあたっては,単に地震到達前に速報を伝えるだけでなく,何処にどのように伝えると効果的なのかを,日々の現場での作業内容から被害を想定し検討した。その結果,高所作業時の建物の揺れによる作業員のケガ/タワークレーンを使用した揚重作業時の吊荷の揺れによる作業員との接触/仮設エレベータ内での作業員の閉じ込め――の主に3つの被害が想定された。 そこで当現場では,現場の広さ,工事の騒音,短期間で変化する作業場などの条件を考慮した上で,最も迅速に速報を伝える方法,行動基準を決めた。 [行動基準] 1)速報が入ると,タワークレーンのオペレータ室に設置されたパトライト点滅とサイレンで地震発生を警告する。 2)オペレータは無線で地上作業員へ連絡し危険回避を促すとともに,揚重中の吊荷をできるだけ安全な場所へ移動させ待機する。 3)仮設エレベータを最寄り階に停止させ,作業員は安全な場所に避難する。 このほか,朝礼広場や現場事務所にパトライトを設置してサイレンを鳴らすとともに,社員の携帯メール,現場事務所のパソコン画面に速報が届く仕組みを構築した。 |

| |

|  |

|  |

| |

| イメージ・トレーニングによる防災意識の向上 安全を脅かさない程度の小さな地震でも速報を配信してしまうと,工事進行へ悪影響を及ぼし,作業員の危機意識のマンネリ化にもつながる。当現場では,震度3以上の地震から速報を配信するよう設定した。適材適所の情報を設定できるのも『鹿島早期地震警報システム』の強みだ。 一方,このシステムを有効活用するには,情報を受け取る側のイメージ・トレーニングが重要だ。受け取る側に正しい対処法が備わっていなければ,折角の速報も十分に機能しなくなる。当現場では,作業員への事前教育をはじめ,訓練とアンケートを繰返し行うことで,新たな危険箇所の抽出や作業方法の改善などを検討。作業員ひとり一人に危機対応を常にイメージさせている。当システムの導入は,現場の防災意識の向上にも貢献することになった。 |

| |

| |

| (仮称)ヨコハマポートサイドA−3街区工事事務所 永田鉄也 所長 | ||

| |||

| 作業員の危険を少しでも軽減するために,当システム導入を検討していました。その矢先,昨年7月,震度4の地震を現場で体験しました。ひとりの作業員は咄嗟に足場からスラブに移動しましたが,私は足場の上でしゃがみ,手摺りにしがみつくことしか出来ませんでした。地震の発生を事前に知ることができれば,他の対処法もあったかもしれない。この防災システムの重要性を自ら体験したことからも,導入に踏み切りました。 システム導入後,3回の速報を経験しました。定期的な訓練も実施しています。身をもって感じたのは,訓練ができていないと人間は動けないということ。当現場では,システムを使用するごとに作業員にアンケートを実施し,改善点を検討してきました。経験を重ねるごとに,「地震が来るぞ!」という声も出るようになったし,落ち着いて適切な行動がとれるようになりました。また,避難通路の確保のために通路に物を置かないようにするなど,当然の安全管理を意識して行うようになりました。常に災害を意識した作業形態が身についてきたのです。 作業員の皆さんには,この現場での経験を他現場でも活かしていただきたいし,私自身も社内の現場への早期普及を推進していきたい。 | |||

| |

| |

|

| |

| |

|

| |

| クリックすると大きくなります |

| |

| |

|

| |

| |

|

| |

| |

|

| |

| 『鹿島早期地震警報システム』を事例に,様々な被害予測と対処法をイメージしてみた。当社は既に,こうした様々な目的に適応するシステムの構築を進めている。また地震直後の支援技術と連動させたトータルなリアルタイム防災により,さらに効果の高い防災計画を提案している。 |

| |

| |

|