ひとは視覚だけを用いて空間を認識しているのでしょうか? 実際は、無意識のうちに聴覚や触覚、嗅覚など人間が持つ感覚をフル活用させて空間を認識しています。

陽だまり、風の通り道や川のせせらぎなど、自然の風景は、人のすべての感覚に訴えかけ、豊かさを与えてくれる環境デザインのお手本ではないでしょうか?

視覚:輝度の変化で空間がわかる

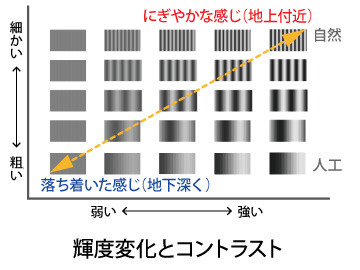

明暗の分布は、木漏れ日や自然景観の場合は細かく、一方、コンクリートとアスファルトで囲まれた人工景観の場合は、粗くなります。昼の明るさはゆるやかに変動し、夜の光は無表情か人工的な変化となりがちです。そのような明暗の分布と変動から、ひとは場所の雰囲気の違いを無意識に感じ取っています。

目に入る光の量である輝度には、「縞模様や市松模様」のような細かい分布と、「空が明るく地面が暗い」のような粗い分布があります。輝度の変動もまた、速い点滅からゆったりした変化まで様々あります。建物の素材や採光と照明の工夫によってそれをコントロールすることができます。

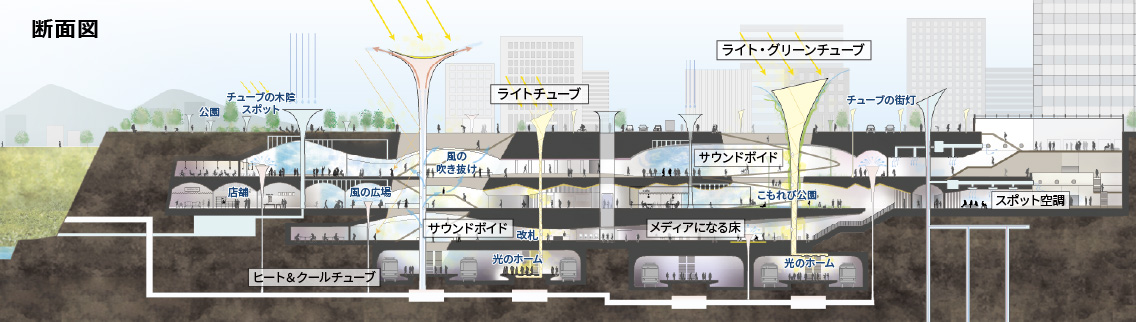

温熱環境:自分が心地よい場所を選べる

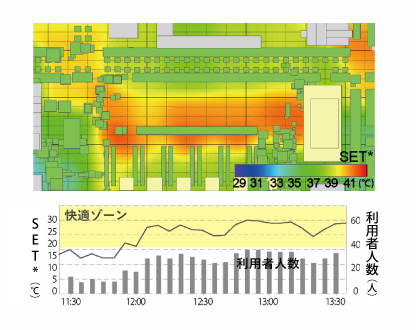

地下に集まる温冷感や着衣量もまちまちな人たちが、自分の居場所を選べるような多様な温熱環境を作り出すことで、そのひとに合った場所を選択することができます。地表面に近い乳幼児などの熱中症を防ぐこともできます。

人間の温冷感を評価したSET*を指標とするシミュレーションを用いることで、自然の中に居るときのように能動的に快適な場を見つけられる環境をデザインすることができます。

嗅覚:においで時間と場所を知る

花や森林、潮の香り、または店舗固有のにおいを通して、ひとは場所や季節、時の移ろいを認識することができます。

においはリラックス効果など心理的に働きかけることは勿論、記憶と密接な関わりがあり、時間や空間を認識する手がかりとなります。

聴覚:響きで空間を感じる

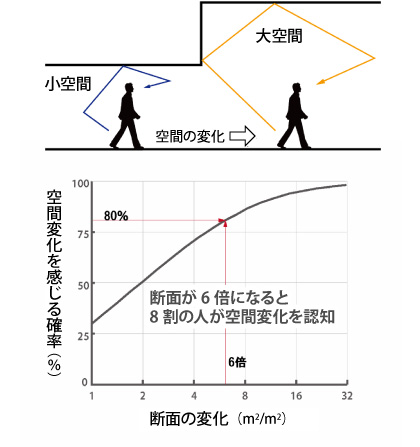

自分の足音を注意して聴いていると、空間によってその響き方が異なることに気づきます。聴覚情報に意識の高い視覚障がい者にとっては、これが空間を知る重要な手がかりとなっています。同じ吸音力であれば、空間容積の変化が大きい程、自分の居場所が変わったことを良く識別できます。さらに、響きを制御することで、より聞き取りやすい音環境をつくりだせます。

音の響き方は、壁や床、天井の素材が音を吸収する量(吸音力)と空間の容積で決まります。連続した空間の途中で、吸音力と容積がどの程度変化すれば、響き方が変わり、空間の違いを認識できるかを被験者実験により明らかにしました。

触覚:足元から情報を得る

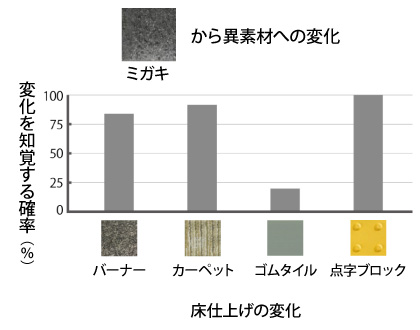

誘導ブロックのような突起を用いなくても、石とカーペットのような一般的な建材の組み合わせで視覚障がい者に空間情報を提供することができます。この方法により、高齢者や肢体不自由な方でも歩行しやすい安全で安心な空間をつくることができます。

鹿島は、「物理特性の異なる床仕上げ材間の歩行時の識別容易性に関する研究」を早稲田大学と共同で行い、床仕上げ材の弾性差や摩擦差などの物理特性が一定以上異なると、歩行中にその特性の違いを識別できることを明らかにしました。