|

特集:ITSで拡がる交通インフラのかたち |

|

Chapter-2 ITSで変わるまちの拠点 |

|

|

|

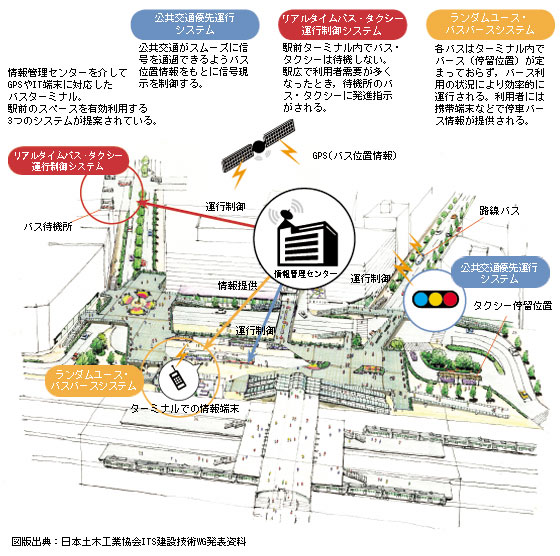

「駅広」の表情と交通システム まちの顔となる駅前広場は,バスやタクシー,自家用車などが集中する交通の拠点でもある。なかでもバスターミナルのレイアウトは,「駅広」の表情をつくる大きな要素である。 一般的なバスターミナルでは,通勤・通学時間帯とそれ以外では混雑の差が著しく,ラッシュ時の混雑の緩和が求められてきた。また,路線ごとに停留所が設置されるため,バスバース(停留位置)の利用に偏りが生じ,時間帯によりほとんど使われないバースも存在してしまう。限られた駅広のスペースを有効に活用するには,バースを均等に利用することがポイントとなる。 そこで提案されるのが,ITを導入し,運行中のバスと駅広内のバース利用状況を連携させるシステムである。下図に示すこれらのシステムによって,バースの利用頻度の均等化が図られ,バース数の削減が可能となる。そして駅広は,より歩行者に配慮されたレイアウトとなる。当社では,電機メーカーと共同研究を行い,様々な関連技術やシステムの開発を進めている。 ITSは,バスの運行や人の流れをスムーズにすることで,駅広にゆとりをもたらすことになる。緑地や歩行者の空間といった土地利用の可能性が広がり,まちはより人にやさしい表情となるのである。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

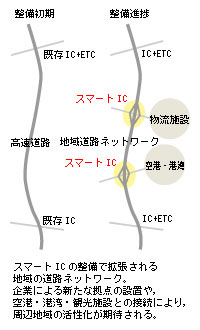

まちづくりを導くインターチェンジ 一般的な高速道路のインターチェンジ(IC)では,上下線の料金所を一ヵ所に集約・管理する必要があったため,高速道路本線をループしてまたぐ「トランペット型IC」と呼ばれる形式が多く採用されてきた。この形式は,ループ部や一般道までの接続路など,多くの土地や建設費が必要となる。 しかし,料金所における料金収受を大幅に効率化するETCの登場は,少ない用地で整備できる「スマートIC」の実現を可能とした。スマートICは,トランペット型ICのようにループ状の接続路を必要とせず,ETCを介すことで高速道路から一般道への上下線の出入口を直接設けることができ,ダイヤモンド型のスマートICの設置が可能となるのである。 コンパクトに設置できるスマートICは,規模も費用も大幅に減少するため,民間企業や地方自治体などによる積極的なICの誘致も期待できる。高速道路と周辺地域を接続することで,民間企業の物流拠点や地域の活性化を目的としたICの設置が容易になる。 このようにスマートICは,これまで高速道路の通過地点だった地域へ便益をもたらすことで,地域活性の核となることが期待されている。当社では,これからの新規市場のひとつともなるスマートICについて,様々なビジネスプランの企画や技術提案を行っている。 |

|

|

|

|

|

|

|

ITSは実用段階に入りつつあり,交通インフラの新しい在り方が追求されている。 一方,自動化施工に代表されるように,建設現場でもITが日常的に用いられ,作業の効率化・合理化に欠かせないものとして定着している。 現場の特性を活かして実現した地上と地下のふたつの事例を11ページと併せて紹介する。 |

|

case 1: 地球規模の工事管理情報 中部国際空港 空港島造成工事 土木の工事は広大な敷地が現場となるため,作業員の一人ひとりが作業全体の流れを把握することは難しく,工事の進行管理の効率化が課題のひとつとなってきた。 この現場では,造成工事にGPS(Global Positioning System:汎地球測位システム)を導入している。GPSは,人工衛星から地上に放射される位置測定用の電波を利用して,利用者の現在地(緯度・経度・高度)を得るものである。このシステムの活用によって採土場や工事車両の位置が把握できるようになり,運行管理も容易になる。そして位置情報に,積載土砂の種類や量などの運搬情報を加えることで,現場全体の連携を図ることが可能となった。土木工事のスケールを示すITの活用方法である。 |

|

|

|

|

|

|

■Chapter-1 国土を拓く知能 ■Chapter-2 ITSで変わるまちの拠点 ■Chapter-3 フレキシブルなインフラ整備 ■Chapter-4 人間とITの融合をめざして |