| 特集:建設業をよく知ってもらうために 鹿島の魅力発信者たち |

| |

|

| |

“教授”たちはそれぞれ個性的な授業で,科学や環境への興味や関心を呼び起こす。 異色の授業にこどもたちの反応も上々。 このほかにも各種セミナーや大学講師など,教授たちの出番は多い。 |

| |

| |

| |

授業は,なぜ建設会社の人が先生なの,ということから始まる。そしてこう続ける。「環境を守る技術を創るのも,建設会社の仕事と知ってもらうためだよ」。 授業内容は多彩だが,自ら開発した「カニ護岸パネル」を使った授業が多い。生きているカニが入ったプラスチックケースをこどもたちに見せる。ティッシュに水を含ませ,湿度を60%に保つことでカニは生き続けることを示した後,乾燥した普通のコンクリートと,常に水を湛えた「カニ護岸パネル」との違いを話す。 一方的に教える環境教育ではなく,こどもに考えさせ,個性で発展させる科学教育を意識する。例えば垂直・水平の話。「水が平らって何だろう?」。コップに注いだ水を傾ける。「水は常に平らを保つから,傾けると落ちて来る。その仕組みを使った道具もあるね」。醤油さしやペットボトルなどの答えが返ってくる。「雨が真っ直ぐに落ちないのは?」「風が吹いているから」「そう,風がなければ物は地球の中心に向って落ちる。これは万国共通」。水平と垂直が正確でないと,建物を壊して作り直さなくてはいけません――。建設業の話を織り交ぜるのも忘れない。 耐震強度偽装が問題になった時には,鉄筋入りの建物とそうでない建物のミニチュアを制作。どちらが揺れに強いかを比較して,授業を沸かせた。常に新しいプログラムを考え,教材は現場にある物を使って自分で作る。 |

| |

| |

| |

小学校での出前授業では,専門のアマモの話から入る。「アマモ場にはプランクトンが集まり,魚の産卵の場所になることから,海のゆりかごと呼ばれています」。趣味のスキューバダイビングで潜った海で撮った水中写真が格好の教材になる。こどもたちの眼が輝いたところで,自然環境の保全・保護の大切さ,建設業ができる役割や環境再生の技術などを丁寧に話す。「安全・安心な環境創造に建設業も貢献しているんだよ,ということを知ってもらいたいと,以前から思っていました」。 学校の地域特性に応じて授業の内容をアレンジする。海から遠く離れた学校では,学校の周りの山も海と繋がっていること,森を大事にすれば海もきれいになることを教える。都会の学校なら家庭排水やゴミの問題から。こうした課題提起から,身の回りの自然環境の大切さを知ってもらう。 「こどもの頃の興味や体験が将来に繋がることもある。学んだことを活かしてくれたらうれしいですね」と語る。これからも面白い授業,ためになる授業を通じて建設業の魅力発信に一役買う。 |

| |

| |

| |

ベランダを利用して,キュウリやヘチマなどを植栽して「緑のカーテン」を作った小学校で出前授業をする。緑化の効果や「快適と感じる」には温度や湿度以外の要素も影響することなどを,実際に数値を計測して学習する。併せて不快指数や暑さ指数を割り出してみる。 環境教育は初めてという学校の授業には,生きている植物と造花を登場させる。ライトをあてて,熱画像撮影装置で葉の表面温度を計る。植物の方が低い。それは水を蒸散して冷やすから,と説明する。そこで屋上緑化や壁面緑化の話に繋げる。「屋上に土を置いて植物を植えたら,どうなるかな?」。 「建設業は,建物やダムなど,無機的なものだけを作っている印象がある。自然環境を破壊しているイメージも持たれている。実は,植物も作っているし,環境がよくなるために努力していることをアピールしていきたい。研究をしながら,都市の環境を良くしたいといつも思っている」。高山さんの熱い思いがこどもたちの心を引き付ける。 |

| |

| |

| |

「建設業は多くの廃棄物を出すというイメージがある。それだけ大量の資材を使うということでもあるのですが。ですから,グリーン調達による社会への影響は極めて大きい」。つまりは「建設業は循環型社会にものすごく貢献できる産業」ということだ。 米谷さんの情報発信の場は,環境省中央環境審議会など各種委員会,日本経団連のWGやシンクタンクでの講演など多彩。昨年は母校の女子学院高等学校(東京都千代田区)や東京工業大学でも講演した。ISO審査・登録機関であるマネジメントシステム評価センター(MSA)の環境審査員研修では「実務を踏まえて,環境関連法令の話をさせてもらっています」。 講演での切り口は様々だが,廃棄物や有害物の話がベースになる。「環境管理の根本は法規制。法律の理解が不十分だと浮ついたものになる」という。だから複雑で改正を重ねる法律の勉強は欠かせない。一方,「現場からの問合せが知識とやる気の源泉」とも。 「テクニカルな話も分かり易くできるよう,もっと話術に長けたいですね」。循環型社会に貢献する建設業の情報発信に思いを巡らしている。 |

| |

| |

| 環境を通じて建設業をもっと身近に | |

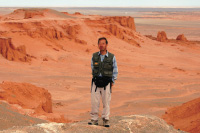

入社以来30年以上にわたり環境分野に取り組み,水処理や廃棄物リサイクルなどを手掛けた環境技術のスペシャリスト。多くのセミナーや講演会などで当社の環境技術について情報発信している。先日は,カイロで開かれた「日エジプト建設・環境会議」に参加して,当社の技術と取組み事例などを紹介した。「環境保全や再生エネルギーなどの分野で,日本の技術が注目されていることをあらためて感じました」という。 「環境という分野は,個人の生活に密着している。建設業が一般の方との距離を縮め,身近に感じてもらう重要な接点になると思う」と語る雨森さん。当社の環境分野における強みを「問題解決のための引出しの多さ,すなわち幅広い技術」と分析する。 バイオ技術の導入によるエネルギー回収などの資源循環設備,生物多様性・生態系保全やCO2削減を実現する街づくりの取組みまで,当社には様々な分野の専門家がいる。これらの技術を組み合わせることで,多様なニーズにベストなソリューションで対応できる。 「スペシャリストによる出前授業や講演などは,建設業を志す若者に向けての有効な情報発信になる。積極的に情報を提供することで,建設業が大きな夢を実現できる産業だということを理解していただく。これからもいろいろな機会に当社の試みを伝えていきたいですね」。 |

| |

|

| |

| ■ Chapter

1 情報発信の最先端で ■ Chapter 2 鹿島環境学校の教授たち ■ Chapter 3 次世代へ魅力を引き継ぐ ■ Chapter 4 業界団体によるイメージアップへの取組み |