| 特集:舞台への招待 |

| |

| |

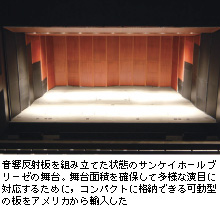

| よい音と空間 音の響きの印象は,壁や天井を経由して耳に届く反射音群のうち,直接音のすぐ後に壁や天井へ到達する「初期反射音」*1 や,「残響時間」*2などで決まる。 クラシック音楽が演目の中心となる軽井沢大賀ホールでは,正五角形プランの採用にあたり,初期反射音がステージ客席全体に満遍なく,時間的にバランスよくさまざまな方向から到来するように,ホール形状を決定した。具体的には,ステージ・客席を取り囲む壁の角度や,2階バルコニー席の腰壁の角度,天井の構成などを調整しながらコンピュータシミュレーションを繰り返し,理想的な“音量感”,“音に包まれた心地よさと広がり感”を実現している。 一方で,多様な演目が掛けられるサンケイホールブリーゼでは,歌手の声や演者のセリフが明瞭に聞き取れることが最も重視されるため,反射音のほどよい拡散が求められる。そこで,客席部分の天井高さをできるだけ大きく確保し,側面の壁を3分割して“く”の字型に3度傾けて折ることで,適切な音響空間をデザインした。 豊かな響きの装置  響きの量を表す指標として残響時間が用いられることはよく知られている。残響時間が短いと乾いた音の印象(デッド)になり,長すぎると音が重なり合って一音一音が明瞭でなくなる。最適とされる残響時間はホールの用途によって異なるが,たとえばクラシック音楽に限っても,極端に長い残響時間が好まれるオルガン音楽(3〜4秒),比較的短い方がよいとされるピアノ演奏(約1.2秒)など,音楽の種類によっても違いがあるうえ,個人の好みによっても多少異なる。 響きの量を表す指標として残響時間が用いられることはよく知られている。残響時間が短いと乾いた音の印象(デッド)になり,長すぎると音が重なり合って一音一音が明瞭でなくなる。最適とされる残響時間はホールの用途によって異なるが,たとえばクラシック音楽に限っても,極端に長い残響時間が好まれるオルガン音楽(3〜4秒),比較的短い方がよいとされるピアノ演奏(約1.2秒)など,音楽の種類によっても違いがあるうえ,個人の好みによっても多少異なる。残響時間は,空間の大きさ(室容積)と,用いられる材料の吸音特性によって決まる*3。室容積は1客席当たり10m3程度を見込むのが一般的である。 クラシック音楽専用ホールとして計画された軽井沢大賀ホールは1客席当たり容積を11.8m3として,残響時間1.7秒(500Hz,満席,竣工時測定値)を得ている。さらに,優れたホールの特徴である低音域の残響時間の長さを確保するため,ホール壁の内装材には重くて硬いカラマツの無垢材を,コンクリートに直に貼りつけて低音の吸収を抑えている。また,地場産のカラマツ材は,リゾート地にふさわしい暖かみを醸し出している。 サンケイホールブリーゼでは,クラシック音楽に対応するため,アメリカ製の可動式の音響反射板*4を採用した。反射板のユニットは,壁部分を舞台袖にコンパクトに格納し,天井部分は舞台の最奥部で吊り上げて収納し,舞台の面積を確保した。 また,遮音計画についても独自の工夫がみられる。超高層ビルのブリーゼタワーは躯体構造が鉄骨のため,建物内を音が伝わりやすい。そこで,ホール自体をひとつの“閉じた箱”のように形成し,防振ゴムなどで浮かせる構造としている。 |

| |

| [サンケイホールブリーゼの多機能型ホールの設計コンセプト] |

|

|

|

| |

| |

|

|

| |

| |

| |

| |

| 心地よい湿度と温度 軽井沢は,寒冷地であることに加えて湿度が高い。ホール内の温湿度環境は楽器に大きな影響を及ぼし,開演中は湿度を一定に保つ必要がある。たとえばティンパニは湿度が高すぎると皮が緩んで音程は低くなり,湿度が低いと皮が張って音程は高くなる。また,乾燥しすぎは客席での咳払いにもつながる。 軽井沢大賀ホールでは,外断熱の外壁・屋根によって良好な環境を維持するほか,とくに空調計画は慎重に行い,外気処理用の空調機を設けて演奏中の相対湿度を夏50%,冬40%に保っている。また,公演のない日が続いてもカビが生えないように,床下に調湿建材を施したうえで除湿機を設置し,相対湿度を常時65%以下に保っている。 サンケイホールブリーゼは都市型ホールである。客席の高低差や天井の高さといった諸条件を考慮し,「置換空調」を採用した。これは,観客や公演者が滞留する空間のみを効率的に空調する特殊な方式である。客席の床下と壁面,舞台の壁面から送られる空気は,設定室温より少し低め(冷房時)か高め(暖房時)とし,非常にゆっくりと送風することで“居住域”のみに調整された空気を滞留させ,一定の層を構築し,効率的に居住空間の空調を行う。これによって空調装置の容量を小さくでき,省エネルギーにも貢献できた。 |

| |

| *1 直接音の後,約80ms=0.08秒までに到達する反射音 *2 音を止めた後,音が100万分の1=60dB減衰するのにかかる時間 *3 残響時間は室容積に正比例して,壁や椅子・聴衆などの吸音力の総和に反比例し,部屋容積が大きいほど残響時間は長めがよいとされる *4 音響反射板は,演奏者にとってはほかのパートの反射音を聞いてアンサンブルをつくるために不可欠な存在だが,格納スペースが必要なため,舞台装置が多い演劇にとっては歓迎されないとされる |

| |

|

| |

| ■ Stage

1 舞台の楽しみ |