| 特集:ワークプレイス――デザイン&エンジニアリング |

| |

|

| |

本年4月に本格運用を開始した当社技術研究所新実験棟。 次世代ワークプレイスも提案内容の一つ。 ここでは,次世代ワークプレイスの提案の場でもある当社技術研究所 新実験棟の試みから,理想のワークプレイスについて考えていく。 |

| |

鹿島技術研究所 新実験棟 |

| |

| |

| |

| 各々の働き方に合わせた理想のワークプレイスを創造するには,ワークスタイルの分析が重要である。 新実験棟の建設では,研究員へアンケートを実施し行動分析した。実験期間中は,約40〜50%の時間をラボ(実験室)で過ごし,それ以外の時間で実験データの解析や事務業務を自席で行っていることが分かった。ラボと自席の移動回数は延べ約120回/日で,そのうち約20%の人は,自席滞在時間が約1〜2時間と短いため,移動時間を有効活用したいとの声があった。これをうけ,自席に戻らなくても,メールなどのパソコン作業ができるタッチダウンオフィスなどを設けた。 最近では,ワークスタイル分析の要素技術として,ワーカーの行動をモニタリングする技術,デザインされた空間での行動シミュレーションなど高度な分析手法なども開発し,提案を始めたところだ。 |

| |

| |

| |

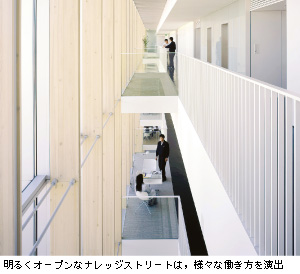

| 新たなワークプレイスの提案の一つが,「ナレッジストリート」。ラボと隣接する形で配置される明るくオープンな吹抜け空間で,研究開発業務の効率をあげるためのオン・オフ機能となる。 ラボでは実験に集中し,縁側に出るような感覚で,ナレッジストリートに足を踏み入れればリラックス気分が味わえる。ローソファーなどの家具も用意され,偶然に出会った研究員とのコミュニケーションを促す仕掛けも施されている。 様々なコラボレーションから斬新なアイデアが出ることも狙いの一つ。新たな研究テーマに関する会話も活発に行なわれているという。 経営学者のトーマス・J・アレンによれば,「インスピレーションは,分野の違うメンバーとのコミュニケーションから誘発されることが多く,そうした人との出会いは,会議にいく途中やコーヒーカウンターであることが多い」という。ナレッジストリートは,理にかなった空間創出なのである。 |

| |

|

| |

|

| |

| |

| |

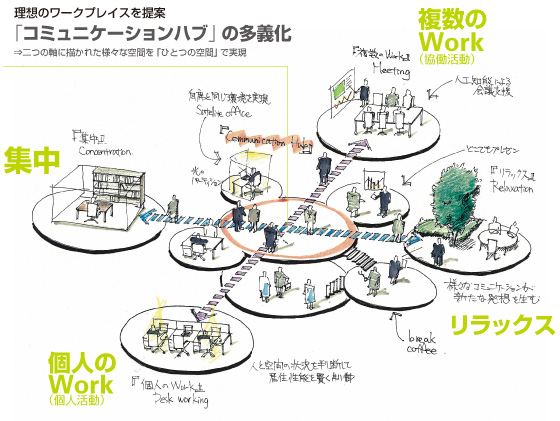

| 新実験棟での試みから,どんな提案ができるのか。本特集の取材に協力してくれた人たちに,オフィスを例に理想のワークプレイスを提案してもらった。 「オフィスワーカーも,デスクワークやミーティングなど複合的な行動で業務を遂行しています。ナレッジストリートの考えは,理想の働き方につながりますよ」と建築設計本部の田中重良チーフ。「ユビキタス技術の進化は目覚しいものがあります。これらの技術を適用すれば近未来のオフィスも提案できると思います」と技術研究所の金子弘幸主任研究員は言う。 「個人のWork」と「複数のWork」という軸と「集中」と「リラックス」という2つの軸からなる二人の提案をもとに,描いてくれた理想のオフィス像が下のイラストだ。その中には,会議内容を人工知能が理解をして議事進行を支援する“人工知能会議室”や照明により自由に個室空間を創出できる“光のパーテーション”など斬新なアイデアも描かれている。 そして,2つの軸がクロスオーバーする場所を「コミュニケーションハブ」と呼び,ナレッジストリートのように様々な働き方を演出する空間を創出した。こうした複数の用途で空間を活用する「多義化」という考え方がいま注目されている。この考え方は,20年前に建てられた鹿島KIビルのアトリウムから受け継がれている。4層の吹抜け空間では,今も商談,ミーティング,憩の場など複数の用途で利用されている。今回の提案は,この「多義化」を積極的に取り入れ,これまで受け継いできたものをベースにした次世代ワークプレイスである。 |

| |

|

|

| |

|

| |

| |

|

| |

| |

|

| |

| ■ Phase 1 「建築・設備・構造」三位一体でデザインした「デジタル・コンテンツ・ファクトリー」 |