ミツバチプロジェクト10年目

2018年5月

今年もミツバチプロジェクトが始動しました。「都市部で自然と触れ合える空間を創りたい」という思いから2009年にスタートしたこの取組みは、多くの方のご支援ご協力を得て、10年目を迎えることになりました。

ミツバチプロジェクトは「人と自然をつなぐ」取組みと言われます。私達も、都市部の緑地を対象とした蜜源モニタリングなどの研究活動、未就学児から大人までを対象とした様々な環境コミュニケーション活動に加え、学校や商業施設などお客様のミツバチプロジェクト実施支援や建物に巣を作ってしまったニホンミツバチの救出活動など、多様な活動を継続してきました。

そこで今回は、私達が様々な活動の中で考えてきた「人と自然をつなぐ」具体的な内容をご紹介したいと思います。

周辺の緑をつなぐ

ミツバチは花から花へ蜜や花粉を集め、その際に植物の受粉を助けます。一般的に巣箱から半径2~3kmがミツバチの行動範囲となるため、ミツバチプロジェクト実施拠点の周囲に立地する公園や緑地、屋上緑化に植えられた多様な花の結実に貢献することになります。つまり、ミツバチプロジェクトは、活動拠点を周辺の緑とつなぐ環境活動になります。このようなミツバチの訪花活動を観察するため八重洲では定期的に蜜源ウォークを開催し、参加者が地域の緑に親しむ良い機会になっています。ミツバチを通して地域の自然を認識すると、街の風景も違ったものに見えるかもしれませんね。

地元をつなぐ

ハチミツは、ミツバチが採取した花の種類ごとに味・香り・色が異なります。つまり、ハチミツの性質は採集した季節や巣箱の設置場所に影響を受けることになります。鹿島グループで生産・販売しているハチミツは、採蜜時にそのまま瓶詰めするので、地元で咲いている花の特徴を楽しむことができます。そんなハチミツは、地元限定で販売する他、地産地消の食材として地元の有名レストランやカフェ、バーなどで利用していただいています。

世代をつなぐ

かつてシェイクスピアが自らの作品に題材として取り上げたように、ミツバチは様々な文学や映像に取り上げられています。その興味深いキャラクターは環境教育の題材にも適しています。私達は、未就学児から大人までミツバチの生態や安全な観察方法などに関する環境プログラムを提供し、世代を超えて参加者が交流し人と人をつなぐお手伝いをしてきました。ミツバチが訪問する蜜源植物を葉っぱのシルエットを用いて探し当てる「葉っぱでビンゴ」、ミツバチの巣の形状であるハニカム構造の機能を実験形式で学ぶ「ハニカムジェンカ」、親子でつくる蜜蝋ハンドクリーム教室などは特に人気のプログラムです。都市部で自然の不思議や大切さを体験型プログラムで学び、次世代教育にも貢献できるのはミツバチプロジェクトの大きな魅力と言えるでしょう。

都市をつなぐ

私達のプロジェクトサイト(池袋、八重洲、名古屋など)では2009年の開始以来、国内だけでなく海外の都市養蜂関係者の見学を数多く受け入れてきました。香港からは地域の東洋ミツバチをビル屋上で飼育しているプロダクトデザイナー、米国・ニューヨークからは商業農園を経営する女性ファーマー、米国・ボストンからはMITで世界中のミツバチを研究する若き研究者、カナダ・トロントからは屋上緑化と昆虫の関係を研究する大学教授。また、屋上緑化のワークショップに参加したシンガポール大学の教官と学生、ミラノやローマからのインターン生、その他英国の雑誌記者、中東のテレビ局、国連関係者など多様な方々が私達のプロジェクトサイトを訪問し、人と自然が共生できる都市づくりについて意見交換ができました。ミツバチを通して世界の都市と交流し、つながることは私達の活動にとり貴重な機会となっています。

今回はミツバチプロジェクトがつないできたものを、これまでの活動を振り返る形でご紹介しました。

ミツバチプロジェクトは様々なメリットがありますが、実際の活動にあたっては都市部での飼育ノウハウや安全対策が重要になります。

鹿島グループでは、周辺の緑地の状況や既存施設設備、導入目的を踏まえ、安全性にも配慮したミツバチプロジェクトの導入支援や運用支援を実施しています。

モデル施設の見学も受け付けていますので、ご希望の方はこちらからお問い合わせ下さい。

(担当:Y)

八重洲B-Beeプロジェクト ミツバチ教室開催

2017年7月

ミツバチ教室の実施

7月29日に八重洲ブックセンターにて、八重洲B-Beeプロジェクト主催の「ミツバチ教室」を開催しました。

「ミツバチって、どんなイメージですか?」

教室の冒頭、参加した子供たちに質問すると色々な答えが返ってきます。

「虫さん」、「ハチミツがとれる」、「刺す」

読者の皆さんもミツバチと聞くとすぐに思い浮かぶのはハチミツだと思いますが、ハチミツ以外にミツバチが与えてくれる様々な恵みや、その興味深い生態など、ミツバチに関する「ネタ」は尽きません。今回のミツバチ教室では、ミツバチの生態に関するクイズ、観察箱による実物のミツバチ見学、そしてハチミツの採取などの実体験を通じて、ミツバチから得ている自然の恵みについて一緒に学びました。

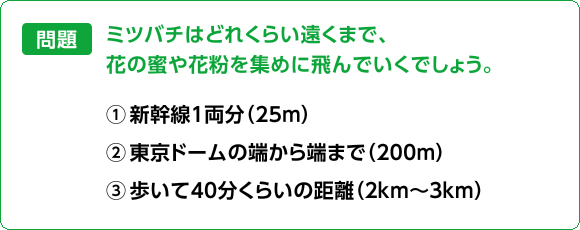

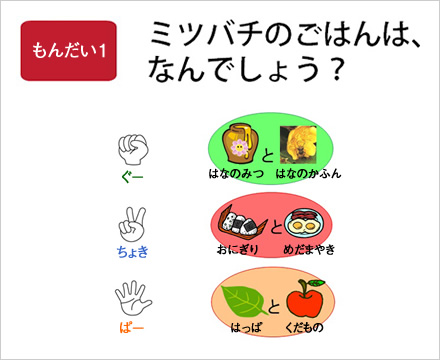

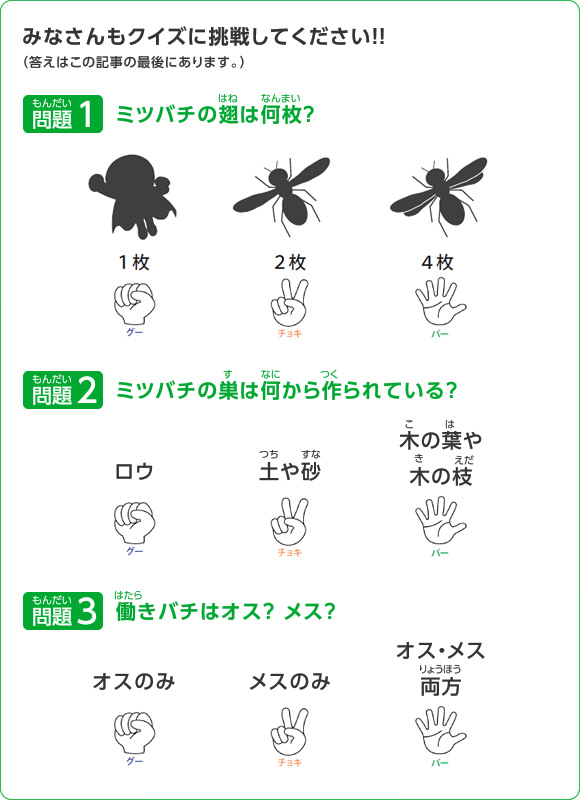

ミツバチクイズ

ミツバチは送粉者として私たちの身の回りの自然はもとより、野菜や果物の受粉を行っています。そして、このミツバチの行う受粉のおかげで、様々な種類の野菜や果物ができ、私達の食生活が成り立っています。ミツバチが与えてくれる貴重な恵みの一つです。

ミツバチ教室では、ミツバチの生態に関する情報を分かり易くクイズ形式で提供することで子供たちの関心を高め、メインテーマであるミツバチの恵みの理解に繋げます。

今回、出題したクイズの一部をご紹介します。一見簡単そうな問題ですが大人の方も真剣に悩み、答えが見事に割れてしまいました。答えとその解説はページの最後にまとめましたので、読者の皆さんも考えてみてください。

ミツバチクイズの様子

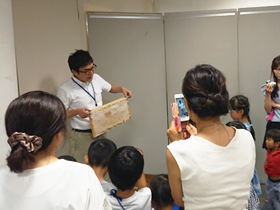

観察箱

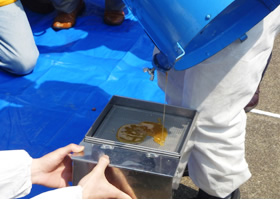

ミツバチの巣箱からミツバチがびっしりと付いている巣枠を取り出し、特性のケースに入れたものを観察します。

観察ポイント例

- オス蜂は繁殖の時期に観察でき、数は少ないが体が大きく、目が発達しているという特徴があるため探しやすい(オス蜂の役目は女王と交尾することのみ)

- ミツバチの巣の中は巣房(すぼう)と呼ばれる六角形の部屋によって構成され、その巣房は幼虫や蛹を育てたり、ハチミツや花粉を貯蔵したりと色々な用途に使用される

- 蓋がされている巣房はミツバチの蛹が入っている場合とハチミツが入っている場合がある

- きらきら光って見えるのは糖度が低く、貯蔵される前のハチミツ

- 黄色い固形状のものが詰まった巣房は花粉の貯蔵場所

以上のようなポイントをお伝えすると、参加した皆さんは身を乗り出してその目は巣箱に釘づけになります。初めて見るミツバチの巣と動き回る蜂に最初は目がついていかない様子ですが、ハチミツや花粉を判別できた時、あるいはオス蜂が見つけられた時の見学者の表情の変化はいつも印象的です。一つ一つの蜂の動きや巣房の機能について解説を始めると質問攻めに合い、ついつい時間をオーバーしてしまいます。参加した皆さん、普段見ることができない巣箱内部の様子をカメラで撮影し、メモを取るなど、熱心に観察をされていました。

巣内部の様子

採蜜体験

ハチミツが詰まった巣枠を貯蜜枠といいます。この貯蜜枠から、ハチミツを採る作業を「採蜜」と呼びます。採蜜体験では、まず貯蜜枠を持ってもらい、貯蔵されたハチミツの重量を体感してもらいます。

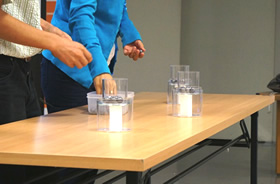

その上で、一匹のミツバチが生涯で集めるハチミツの量はスプーン1杯程度しかないことを説明すると、参加者の皆さんは関わったミツバチの数を想像し驚かれます。採蜜には遠心分離機というドラム缶のような道具を使いますが、ミツバチ教室では、遠心力によりハチミツが巣枠から出てくる様子がわかり易いよう、専用の透明なものを用います。ハンドルを回し、遠心力によりハチミツが遠心分離機の壁に飛び散る様子を見ると、小さいお子さんでも「なるほど!」とその仕組みを理解します。

貯蜜枠の説明

短い時間で語り尽くせないことがたくさんありましたが、参加者からは、「ぜひ夏休みの宿題の参考にしたい」「初めて動いているミツバチを間近でみた」「同じ巣房でも、幼虫がいたり、ハチミツが入っていたりと色々新しいことが知れた」など、ご好評をいただきました。皆さんからいただいたご意見を参考に、今後もさらなる内容の充実に努めていきたいと思います。

鹿島建物総合管理との連携

鹿島では、いきものにぎわうまちづくりを進めるにあたり、バックヤードとなる朝霞農場を運営する株式会社都市環境エンジニアリング社(以下、TKE)など鹿島グループとの連携を推進しています。八重洲B-Beeプロジェクトでは、TKEに加えメガソーラー施設の維持管理業務の生き物除草(いきまち通信:ヒツジ除草開始)で連携している鹿島建物総合管理株式会社(以下、鹿島建物)と飼育管理やイベント運営における連携を模索しております。

数々のオフィス・商業ビルの維持管理を行っている鹿島建物にとって、屋上などの未利用空間を活用して実施されるミツバチプロジェクトの支援は新たな付加価値ツールとなる可能性があります。今回、ご紹介したミツバチ教室では、鹿島建物のスタッフにも講師として参加してもらいました。鹿島建物ではパイロット事業として、ビルの空きフロアを利用したレンタル水耕菜園店舗「たなばたけすくすく」を運営していますが、普段から一般の利用者とのコミュニケーションを大切にしているだけあり、教室参加者との熟練された対話は我々も参考になりました。

鹿島建物スタッフによる維持管理の様子

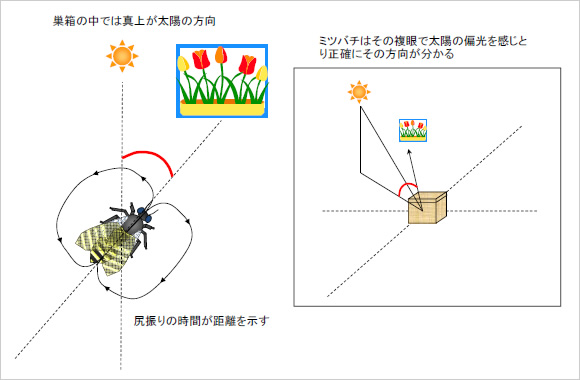

鹿島建物スタッフによる見事なミツバチダンス

(ミツバチの言語と言われている8の字ダンスの実演)

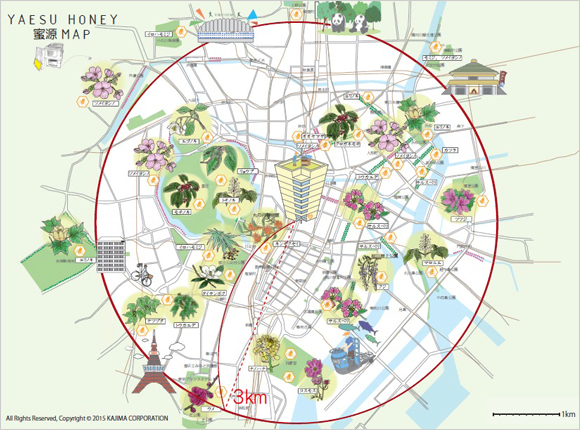

一般的にミツバチは花の蜜や花粉を集めるため、巣箱から半径2km~3kmの範囲を飛びまわると言われています。八重洲ブックセンター周辺では皇居や日比谷公園、千鳥ヶ淵などがその範囲に入っています。下にある地図は鹿島特製の「YAESU HONEY 蜜原MAP」です。半径3km以内にある代表的な蜜源の場所と蜜源植物を紹介しています。この様にマップを作成してみると意外と多くの緑地や街路樹があることに気付かされます。皆さんも自宅からミツバチになったつもりで、どんな花が身近な場所で咲いているか探してみてはいかがでしょうか。

八重洲B-Beeプロジェクト 蜜源ウォークを開催

2017年6月

鹿島と八重洲ブックセンターが実施する、「八重洲B-Beeプロジェクト」は今年で5年目を迎えました。八重洲B-Beeプロジェクトでは、ミツバチを通じて身近な自然を学ぶイベントを展開していますが、春の恒例イベントとして5月27日に実施した蜜源ウォークの様子をご紹介します。

サクラやナノハナ、ツツジなど、よくみかける花から、ユリノキ、トチノキなどの街路樹に咲く花まで、ミツバチは季節ごとに様々な花を訪れて花粉や蜜を集めています。ミツバチに花粉や蜜を提供する植物を「蜜源」あるいは「蜜源植物」と呼びます。この蜜源を、実際に探しながら散策するイベントが蜜源ウォークです。この日は、B-Beeプロジェクトのミツバチが飼育されている八重洲ブックセンター周辺の緑地や街路樹などを見て回る、約1時間のコース散策。チェックポイントでしおりにスタンプを貰い、蜜源の実物を観察、クイズを交えながら身近な自然について学んでいきました。

第一チェックポイント:八重洲ブックセンター屋上

ツツジの花を観察中

この日見つけた蜜源を2つご紹介します。

建物周辺の植栽や、街路樹としても良く用いられるソヨゴは、目立たない小さな花ながらもミツバチがよく訪れる蜜源の一つで、5月中旬くらいから開き始めます。ソヨゴの花はあまりにも小さく目立たないため、その存在に気が付くことが少ないかもしれません。イベント中も、小さな花をすぐに見つけられた参加者は多くありませんでした。

ソヨゴの花

もう一つのイロハモミジもあまり目立たない花ですが、花の時期にはミツバチが蜜を吸っている様子に出会える可能性の高い植物です。蜜源ウォークが行われた時には、花は終わりを迎え実が付き始めていました。

イロハモミジの花

イロハモミジの種

イロハモミジの種には、翼のようなものがついていて十分に育った後は、風に吹かれて旋回しながら遠くに落ちていきます。この動きが面白いので、予めスタッフが採集しておいた種を参加者に配り、各自で落として動き方を観察しました。お子さんたちはくるくると回って落ちていく様子に大喜び。種の形や大きさの違いで微妙に落ち方が変わるので、何度も試してじっくり観察している熱心な参加者もありました。

ゴールの八重洲ブックセンターに戻ってからクイズの答え合わせをし、最後に観察できなかった蜜源のいくつかを紹介をしてプログラムを終えました。たった1時間のイベントですが、実物を見る、触れる、自ら試してみる、考える、家族で相談する盛りだくさんの時間を皆さんに楽しんで頂きました。

無事にゴールして全てのスタンプを貰いました

夏には、ミツバチの巣を観察したり、その生態について学ぶことができる「ミツバチ教室」の開催を予定しています。是非ご参加ください。

ミツバチ教室

- 開催日時:

- 2017/7/29(土)10:30~

- 会場:

- 八重洲ブックセンター本店 8階ギャラリー

- 対象:

- 幼稚園~小学生とその保護者(必ず保護者同伴の上お申込ください)

- 定員:

- お申込先着順30名

- 参加費用:

- 無料

- 応募方法:

- 2017/7/1より受付開始

八重洲ブックセンター1階カウンターにてお申込ください。整理券を差し上げます。

また、お電話によるお申込も承ります。電話番号03-3281-8201

●八重洲ハニーマルシェも同日開催! 11:30~本店店頭にて

八重洲ブックセンターB-Beeプロジェクト:

「八重洲B-Bee プロジェクト」は、都市における生物多様性への取組みを進めてきた鹿島と、幅広い分野の書籍を提供し続けてきた八重洲ブックセンターが共同で実施しているものです。

都市の屋上で植物の受粉の手助けとなるミツバチを飼育することにより、都市の生態系の向上と都市における人と自然の共生に関する情報発信や交流を行っています。

"B-Bee"の"B"には、Book(本)+Honey Bee (ミツバチ)+ Biodiversity (生物多様性) の3つの意味が込められています。

八重洲ハニー 日本橋・京橋まつり出店

2015年11月

10月25日に東京都中央区中央通りで開催された「大江戸活粋パレード日本橋・京橋まつり」に鹿島はB-Beeプロジェクトとして出店し、八重洲ハニーの販売を行いました。

B-Beeプロジェクトでは今年4月より毎月第三金曜日に行っている八重洲ハニーマルシェなどでの環境コミュニケーション活動を通じて、多くの方に都市における人と自然の関係性を考える場を提供しています。今回、プロジェクトのお膝元で開催される「日本橋・京橋まつり」の八重洲地区町内会より出店のお誘いがあり、B-BeeプロジェクトのPRと八重洲地区における自然共生の普及啓発活動を兼ねて、参加させていただきました。

「大江戸活粋パレード日本橋・京橋まつり」は1972年、街路灯や国道の完成記念として行ったパレードがもととなっており、今年で43回目を迎える地域の歴史あるお祭りだそうです。

仮設テントの一角をお借りして東京駅前産の蜂蜜である八重洲ハニーの販売を始めると、行き交う人から、どんな場所でハチを飼っているのか?ハチが蜜を集めている範囲はどのくらいか?どのような花から集めているのか?どこが運営主体なのか?など様々な質問を頂きました。また、地元でとれたハチミツであること、ミツバチの飼育に農薬や抗生物質を一切用いていないことなどを評価していただき、この日用意した商品は完売いたしました。国内外から大勢の方が来られ、大変な賑わいをみせる都内きってのお祭りで八重洲ハニーを販売することができ、東京駅100周年記念イベント、東京ステーションホテルイベントに続き、また一歩、地域の一員として、皆様と連携できたと感じています。

ミツバチプロジェクトが有するポテンシャルはミツバチを飼育して蜂蜜を採るだけではなく、ミツバチから受ける恩恵を広く共有する事ができるところにあります。周辺植物の受粉を助ける働きや地域の自然環境への直接的な働きだけでなく、ミツバチを題材とした環境啓発活動も期待できます。

B-Beeプロジェクトが開始して3年目のシーズンが終わろうとしております。開始当初は八重洲ブックセンターを中心にプロジェクトが動いておりましたが、シーズンを重ねるごとに徐々に地元の小学校や企業など地域の皆様と連携する機会も少しずつ増加してきました。来シーズンもさらなる発展を目指し、皆様のご支援を頂きながら新たな活動にも挑戦していきたいと思います。引き続きご支援の程よろしくお願いいたします。

東京ステーションホテル 親子ミツバチ教室

2015年10月

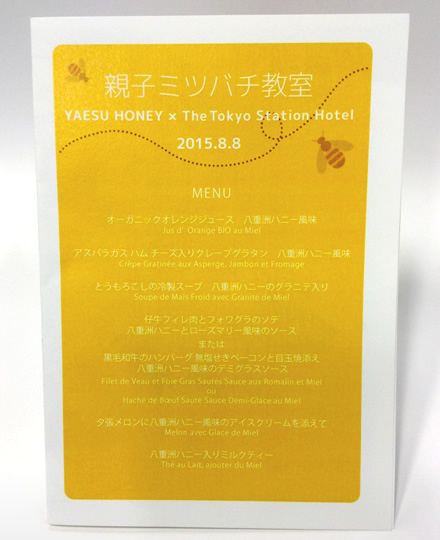

昨年の東京駅開業100周年記念の際に、東京駅構内・隣接の店舗様やホテル様に八重洲ハニーをご利用頂いたことは“いきまち通信”でもご紹介しました。そのご縁で今回は、東京駅丸の内駅舎内に位置する東京ステーションホテル様と “夏休み自由研究イベント「親子ミツバチ教室」YAESU HONEY × The Tokyo Station Hotel”を開催しました。その様子をレポートします。

本企画は、鹿島スタッフが先生役となって進行するミツバチ教室の後に、八重洲ハニーづくしのランチコースを味わっていただくというもの。東京ステーションホテルの石原総料理長が、この日のために特別メニューを準備してくださいました。

ウェルカムドリンクから八重洲ハニー入り。こんな場面に遭遇することは、我々スタッフも初めてです。こうやって多くの方にB-Beeプロジェクトやミツバチの恵みを実感していただけることはとても嬉しいことです。

この日の会場は、天井が高く開放感あふれる東京駅丸の内駅舎中央最上階の特別空間“アトリウム”。2012年のホテルリニューアルオープンまではお客様をご案内する場所ではなかったのですが、現在は柔らかな自然光が差し込む居心地の良いゲストラウンジになっています。東京ステーションホテルは今年が開業100周年とのこと。鹿島が保存・復原工事に携わった歴史ある空間でのミツバチ教室開催となりました。

ミツバチ教室では、最初にミツバチの重要な役割である「受粉」について説明しました。日頃私たちが手にしている野菜や果物の多くは、このミツバチの働きのおかげであることは良く知られていることかと思います。イチゴを例に挙げると、ミツバチの訪花が少ない場合には、結実しても形が整わないということが起こります。スライドや動画を使った説明の後、この日、料理に使われる食材のうち、結実にミツバチなどの昆虫が関係しているものはどれか考えてもらいました。手に取って説明するのがためらわれるほど綺麗な盛り付けのこちらが、その食材です。お願いをして用意していただきました。

これを見て、「あれ」と思った方もいらっしゃるかもしれません。主に虫の往来によって受粉が起きるもの(虫媒花)だけでなく、風が吹くことで受粉が起きるもの(風媒花)と両方並んでいます。虫媒花のトマトやメロンに対し、虫がいなくても結実する風媒花のトウモロコシなどの野菜があることも学びました。その後、B-Beeプロジェクトの紹介やクイズを交えながらミツバチの役割・ミツバチから得られる様々な恵みをご紹介し、ミツバチ観察箱で八重洲のミツバチ達をじっくり観察する時間を設け、最後に遠心分離機での採蜜体験をしていただきました。もちろん、採れたてのハチミツも味わって頂きました。

この日の教室は、小学生を中心に家族でご参加いただき総勢34名でした。専用のミツバチノートを準備して参加したお子さん、自らカメラを構えて何枚も撮影するお子さん、プログラム終了後もスタッフに駆け寄って質問するお子さんなど、みなさんとても熱心でした。最後の自由質問コーナーでは、大勢の前で緊張しながらも質問するお子さんが何人もいて、その真剣さには、こちらが圧倒されるほどでした。もともと昆虫があまり好きではなかったお子さんと参加した保護者の方に、今日のミツバチ教室を通じ、お子さんが良い意味で関心を持ったようだと声をかけて頂きました。こういった環境プログラムを通じて、身近な自然への関心の扉を開くお手伝いができたことを実感でき、我々スタッフにとっても充実した日となりました。

本プログラムの実現は、東京ステーションホテル様のお子様への食育や自由研究の機会の提案など、熱心な想いが反映されて実現したプログラムでした。鹿島では今後も様々なステークホルダーの皆様とコラボレーションし、未来をつなぐ子供たちや地域社会の皆様に環境プログラムの提供を行ってまいります。

八重洲産はちみつの販売を始めました

2015年5月

2015年も、B-Beeプロジェクトが始動しました!

例年より少し早い開花を迎えた桜に、一気に暖かくなる春を期待しましたが、その後はぐっと気温が下がり寒い日が続きました。4月上旬は雨も多く、中々巣箱から外に飛び出せないミツバチにとっては、蜜や花粉を集められず、少々厳しい状況。管理担当のスタッフも、初採蜜のタイミングを控え、天候の変化に一喜一憂したシーズン開始。今年は新たな試みとして、収穫した“八重洲産はちみつ”の販売を控えていただけに、いつも以上にドキドキした数週間を過ごすことになりました。中旬以降はやっと春らしい陽気になり、無事に初採蜜を終え、巣箱のある八重洲ブックセンターの屋上は、元気に活動するミツバチたちでとても賑やかになりました。

先に触れてしまいましたが、今年は、月に一回八重洲ブックセンター店頭にて開催する“ハニーマルシェ”で、屋上で収穫した“八重洲産はちみつ”を販売致します。最初のマルシェは、4月23日サン・ジョルディの日(世界本の日)に開催しました。(昨年の様子はこちら)春先の不安定な天候で、収穫量を気にしながら、初の試みとなるマルシェの準備を進めてきたスタッフにとって、緊張する日となりました。道行く、お客様の反応の程が心配でしたが、多くの方が足をとめてくださり、好評のうちに完売することができました。当日は、採蜜実演も同時に行い、観察箱の展示も加えて、B-Beeプロジェクトの活動もご紹介させていただきました。

B-Beeプロジェクトの活動は、今年で3年目になりますが、東京駅前の八重洲地区でミツバチが飼われていることをご存じない方が、まだまだ沢山いらっしゃいました。「八重洲の蜂蜜です。」とスタッフがお伝えすると、「ミツバチはどこで飼っているんですか?」と返されます。「ここ、八重洲ブックセンターの屋上で飼育しています。今日は、そのミツバチが集めてきたはちみつを販売しています。」とお伝えすると、大抵の方が驚かれます。八重洲産はちみつが採れる程、東京駅周辺に花々があることも意外に感じられるそうです。この八重洲産はちみつを通して、都心部であっても、身近な場所には意外と多くの自然が存在すること、ミツバチが植物の受粉を助けることで自然の恵みを繋いでくれることを実感して頂けたらと思います。

今後も、月に一回、9月までハニーマルシェを開催して参ります。季節の移り変わりと共に、開花する花々が変遷し、八重洲産はちみつも風味・色合が日々変化していきます。どうぞお楽しみに。

次回のハニーマルシェは5月15日を予定しております。販売している時間帯は11:30~13:30の2時間で数量も限られております。ご興味ある方は早めにお越しください。

詳しくは八重洲ブックセンターHPをご覧ください。

八重洲ブックセンター産のはちみつを

東京駅イベントでご提供

2014年11月

2013年から開始した八重洲ブックセンターのB-Bee Projectでは、今年も良質な蜂蜜が採れました。このはちみつは、ミツバチの巣箱を設置している八重洲ブックセンターのお客様へのプレゼントとしてフェアやイベントなど、限定でお配りしていますが、今年度は残すところあと3回。12月24日のクリスマスフェア、1月2日の初売り、2月14日のバレンタインフェアで配布を予定しています。詳しくは八重洲ブックセンターのHPをご覧ください。

その八重洲ブックセンター屋上で収穫された八重洲産はちみつを、期間限定で実際に味わって頂くことができます。

JR東京駅100周年記念事業の一環で行われているイベント(駅構内、駅周辺店舗)にて期間・数量限定で八重洲産はちみつをご提供することになりました。

東京駅100周年記念 東京食材祭り 11月7日(金)~11月30日(日)

- 天ぷら けやき(キッチンストリート 八重洲北口1階 改札外)

百合鴎膳~東京駅からの贈りもの~

コースのデザートに八重洲産はちみつが使用されています。 - 果実園 (キッチンストリート 八重洲北口1階 改札外)

季節のフルーツクレープ包み 八重洲産はちみつ添え

ホテルメトロポリタン丸の内 ダイニング&バー TENQOO

- スペシャルランチコース 11月1日(土)~11月30(金)

コースのデザートに八重洲産はちみつが使用されています。 - TENQOOディナーコース 11月1日(土)~12月31日(水)

コースのメインディッシュに八重洲産はちみつが使用されています。

ハニーズバー 11月17日(月)~12月25日(木)(予定)

東京八重洲産はちみつのホットジンジャー

- 東京店(東京駅構内)

- 丸の内オアゾ店

そして今回は新たな取組みのご紹介もしたいと思います。

試験的に企画した『ギフトボックス』です。このギフトボックスには、オリジナルの “白ラベル”と“黒ラベル”を貼った採蜜日の異なる八重洲産はちみつが1本ずつ入っています。写真では、香りや味までをお伝えすることが叶いませんが、“白ラベル”のはちみつと“黒ラベル“のその色合いが異なるのがお分かりになるでしょうか。

この八重洲産はちみつは、採蜜日ごとに管理し、調整は一切せず、そのままを瓶に詰めています。風味の均一化を図るために様々なはちみつを混ぜている一般的な製品と違い、季節ごとに変化する香りや個性的な味が“八重洲産はちみつ”らしさと言えます。春は、ソメイヨシノ、フジ、イロハモミジ、クローバーやユリノキなどの蜜が主体になります。春の蜂蜜は、淡い色合いでさっぱりとした口当たりの優しい風味です。一方、暑さを超え秋に向かうにつれて、色合いは濃くなり、どちらかと言うとワイルドなどっしりした味わいになる傾向です。この時期は、サルスベリ、エンジュ、クズ、ハギなどの花の蜜が集められるようです。

八重洲からミツバチが飛び立って蜜を集める範囲には、季節ごとに様々な花が咲きます。八重洲産はちみつを通して、都会の身近な自然が変化に富んで多様なものであることを感じとっていただけたらと思います。

このギフトボックスは非売品で、今季試験的に作成しています。また、数年前からヤギや屋上水田で連携させていただいているNPO法人雨読晴耕村舎(代表:後藤雅浩)の田んぼの一部をお借りして鹿島社員が手作業でお米を有機栽培しています。今回、このお米のギフト用パッケージも試作してみました。来季以降、皆様に提供できればと考えております。

はちみつギフトボックス

お米のギフト用パッケージ

日駒Bee Space プロジェクト ワークショップ開催

2014年10月

日本工業大学附属駒場高等学校・中学校にて、屋上の養蜂スペースのリニューアル案を考えるワークショップを行いました。日駒では2010年より屋上にてニホンミツバチを飼育しており、鹿島はプロジェクトの支援を継続的に行ってきました。現在の「日駒Bee Space」は鹿島の建築設計と環境本部で設計したものですが、今回は生徒有志で「もっと沢山の生徒たちに見に来てもらえるように、魅力あるBee Spaceにするにはどうすればよいか?」ということを生徒の視点から考えてもらいました。

日駒Bee Space

まずはBee Spaceの現状について分析し、改善案を考える上でSWOT分析を行いました。SWOT分析では、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会・チャンス)、Threat(リスク・脅威)の4つの分野に分けて分析し、それをどのように改善すれば良いのか、あるいはどのように活かしていけばよいのかを考えます。普段、我々が業務の様々な場面で用いる手法を生徒の皆さんに体験してもらいました。

先ず、今回参加した日駒の園芸愛好会と科学技術愛好会のメンバーで屋上の「日駒Bee Space」を見に行きます。普段、見慣れている園芸養蜂愛好会のメンバーとあまり見慣れていない科学技術愛好会のメンバー。それぞれ日駒のニホンミツバチの飼育場所の現状をどのように評価したのでしょうか?「ハチの視点」、「飼育者の視点」「屋上に来る生徒の視点」など、様々な視点から現状を見てもらいます。

教室に戻ってきたメンバーは気付いた点を次々に“S”,“W”,“O”,“T”の分野に仕分けしていきます。当初、グループワークに少し戸惑っていたメンバーも、ファシリテーター役の鹿島担当者のもと、活発に意見交換するようになりました。

活発に意見が飛び交います。「その意見はSWOTの中のどの分野だろう?強み?それともチャンス?」

SWOT分析をすることによって、漫然と見ていた日駒Bee Spaceの長所短所がハッキリとしてきました。分析結果をどのように活かせばよいのか、どのように改善すればよいのかが具体的にイメージしやすくなります。

次に、各グループとも屋上の図面に改善案をプロットしていく作業に取りかかります。

「屋上に来た生徒がくつろげるベンチを設置する」

「日差しや雨を遮る屋根を設置する」

「巣箱のデザインコンペを校内で行う」

「学校周辺の蜜源マップを作り、定期的に更新する」

「屋上の様子をWEBで公開する」

などハードの提案だけでなく、全校生徒のミツバチプロジェクトへの関心を高めるようなソフト提案もたくさん出てきました。

それぞれの分析結果と改善案をまとめてプレゼンテーションが終わった時には、下校時間ギリギリになっていました。放課後からなんと約3時間のグループワーク。生徒の皆さんはヘトヘトに疲れた様子でしたが、今後の活動につながるような素晴らしい提案がたくさん出てきました。

プレゼンテーションの様子。みんな真剣です。

このワークショップを通して、普段あまり交流のなかった園芸養蜂愛好会と科学技術愛好会のメンバーが一緒に意見を出しあい、「それぞれ違う視点で日駒 Bee Spaceを見ることができてよかった」、「今回このようにアイデアを出したものをひとつでも実現していきたい」との感想がありました。

「これから、文化祭に向けてさらに内容を深めていきます」という声を聞き、今後のミツバチプロジェクトのさらなる発展に繋がるワークショップができたことを私達も嬉しく思いました。

ビタミンGプロジェクト タデアイ染色教室

2014年9月

4月から始まった長津田みなみ台ビタミンGプロジェクトで実施した、タデアイ染色教室の様子をレポートします。

ビタミンGプロジェクトでは、未来への種まきプログラムと題して、ミツバチの蜜源になるような草花の種をまき、地域景観の向上につなげる取組みを実施しています。この種まきは、住民の方はもちろん、周辺にお住まいの方、この街に訪れる方々にも参加して頂き、小さなお子さんから大人までが交流を深める場にもなっています。これまでに、タデアイやヒマワリの種などをまきました。

今回の教室では、そんな身近な自然素材を活用した草木染について学んでもらうと共に、タデアイの生葉を使った叩き染めを実際に体験してもらいました。

タデアイ

まずはタデ類がミツバチの蜜源になることを説明し、日本古来よりタデアイが染料として活用されてきたこと、現代でも剣道着、風呂敷、ジーパンなど様々なものがタデアイで染められていることをお話しました。濃紺に染まる藍染は、タデアイの葉を収穫し、一旦乾燥させてから発酵させる過程を経て作られる「すくも」が使われます。「すくも」の完成までには3ケ月以上を要し、非常に手間のかかる染色技法の一つですが、「すくも」になる前のタデアイの生葉でも比較的手軽に草木染を楽しむことができます。そこで、いくつか草木染のサンプルを用意して、どれがタデアイの生葉で染めた布かを当ててもらいました。

その他に「サクラの枝」や「タマネギの皮」から染料を抽出し、染めた布も並べています。どのサンプルがどの染色材料で染めているか、おわかりになるでしょうか?参加してくれたお子さん達は、少し迷ったようでした。

草木染のサンプル どれがタデアイで染めた布でしょう? 解答は頁末で

用意した草木染サンプルの中から、タデアイの生葉染めした布がどれか考えて貰っています。

いよいよ、タデアイの叩き染めの体験の開始です。はじめにスタッフが、一通りの制作手順をデモンストレーションしてから、各自テーブルで作業を開始してもらいました。この日はタデアイを3種用意しました。丸葉のもの、葉に少し厚みがあって縮れているもの、長葉のもの。それぞれ形の異なる葉の特徴を生かして、木綿無地のエコバックの上で自由にデサインしてもらいました。ヒマワリのような形だったり、日頃参加しているスポーツチームの背番号を入れてみたり、皆さん、時間をかけて楽しみながら配置を決めているようでした。

デモンストレーションの様子。みんな真剣です。

三種のタデアイ左から:丸葉、縮み葉、細葉

葉の配置をじっくり考えています。

一生懸命に叩いて、葉の繊維をつぶし、木綿に色を移していきます。

そして、一番重要な叩き作業。図案がずれないように、押さえながら、一生懸命に叩いていきます。小さなお子さんにとっては、力が必要な骨の折れる作業です。それにもかかわらず、丁寧に作業をして集中している様子が印象的でした。

最後に作品と一緒に全員で記念撮影をしてこの日のプログラムを終えました。世界にたった一つだけの作品を前に皆さん満面の笑みでした。

ビタミンGプロジェクトの『未来への種まきプログラム』では、引き続き、身近な自然を題材に、お子さんとご家族一緒に参加できる様々なプログラムの開催を予定しています。お楽しみに。

草木染めサンプル答え:

左から ![]() サクラの枝(木綿)、

サクラの枝(木綿)、![]() サクラの枝(絹)、

サクラの枝(絹)、![]() タデアイ生葉(絹)、

タデアイ生葉(絹)、![]() タデアイ生葉(木綿)、

タデアイ生葉(木綿)、![]() タマネギの皮(木綿)

タマネギの皮(木綿)

ミツバチ講座@長津田みなみ台 ビタミンGプロジェクト

2014年7月

鹿島では2009年よりミツバチプロジェクトを開始し、ミツバチが周辺の植物に与える影響を調査すると共に、近隣コミュニティーにて環境プログラム等を実施しています。

今回は、本年4月から横浜市緑区で新たに始まったミツバチプロジェクトの中でおこなわれた『ミツバチ講座』の様子をレポートします。これは、オリックス不動産株式会社様の住宅開発地“サンクタスシティ長津田みなみ台”で展開する『ビタミンGプロジェクト』の一環として、鹿島がミツバチの飼育及び各種環境プログラムの企画・運営に協力をしているものです。

この日のミツバチ講座は、ビタミンGプロジェクトの拠点、長津田みなみ台にある、有料老人ホーム“グッドタイムリビング”のゲスト(入居者)の皆様を対象におこなわれ、ゲストの皆様とスタッフの方々約20名様にご参加いただきました。

始めにビタミンGプロジェクトの概要をご案内し、お子様向けのミツバチ教室の開催、ミツバチの蜜源を探索しながら町の身近な自然について学ぶ蜜源ウォークの実施、未来への種まきと題して、お住まいの方や近隣の方を交え実施している種まきプロジェクトの様子などをご紹介しました。以下は、ご紹介したこれまでの活動です。

5月実施 蜜源ウォーク:花に触れて花粉の色を確認しています。

6月実施 種まきプログラム:ヒマワリの種をまきました。

この日お邪魔した“グッドタイムリビング”とミツバチ小屋は、目と鼻の先。ゲストの皆さんも「小屋は見たことあるわ。」と関心を寄せてくださっていたご様子でした。そこから沢山のミツバチが、飛びたち、周辺の植物から蜜や花粉を集めていることを実感していただくために、皆さんの身近にある一般的な蜜源植物をご紹介しました。真夏、花が少なくなる時期に長期間開花してくれるサルスベリや、冬場に開花する限られた花のひとつのサザンカなどは、とても重要な蜜源となります。

加えて、より身近な蜜源植物の実際を五感で感じていただくために、周辺から採取した草花を用意し、一つひとつ特徴を説明した後、手に取って頂きました。巣箱周辺からは、ヒメジョオン、アザミ、マメハギ、クローバー、アカツメクサ、セイタカアワダチソウ、クズなど、会場となったホール横のテラスの花壇からは、ゲストとスタッフの方々が育てているローズマリー、ラベンダー、チェリーセージ、カモマイル、ツワブキなどハーブや草花も少し分けて頂きました。これだけ集めて花瓶に入れると目に留まる花束風になります。ハーブ類の香りも良くて、会場内は和やかな空気に包まれました。

そして、ミツバチ観察箱のご紹介と採蜜実演とプログラムは続きました。観察箱のミツバチの数に驚かれた方も多く、「こんなにたくさんのミツバチがいるのは、初めてみたわ。」と感激された様子。スタッフの皆様も順番に見学に来てくださり、とてもにぎやかなミツバチ講座となりました。

採蜜実演中。ご希望者には、遠心分離機を回していただきました。

ビタミンGプロジェクトでは、引き続き身近な自然を体感する様々な環境プログラムの開催を予定しています。今後の取組みについてもレポートしていきたいと思います。

八重洲B-Beeプロジェクト 城東小学校で出前授業

2014年7月

昨年に続き、B-Bee Projectの一環として実施した中央区立城東小学校におけるミツバチ教室についてレポートします。城東小学校は中央区の理数教育推進パイロット校にもなっており、当日は城東サイエンス広場の中での1・2年生対象のプログラムを担当させていただきました。授業参観形式でご父兄が見守る中、約90分間にわたってクイズや採蜜体験を通してミツバチに関する知識を身につけてもらいました。

先ずはミツバチに関する各種クイズを出題。皆一生懸命考えて手を挙げますが、正解は、意外なものばかり。皆が大好きなイチゴはミツバチのような花粉を運ぶ昆虫(ポリネーター)がいないと、きれいな実をつけないこと。八重洲のミツバチは東京ドームぐらいまでの半径4km圏内を蜜や花粉を探して飛んでいくこと。40日程度の寿命の中で働き蜂の仕事内容は毎日どんどん変化していくことなど、初めて聞くことばかり。

ミツバチの巣に関する問題に入る前には、観察箱の中に入った本物の巣を見てもらい、どんな材料でできているのか?何故六角形でできているのかを考えてもらいました。

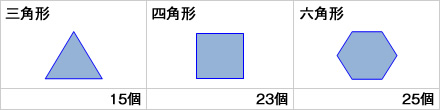

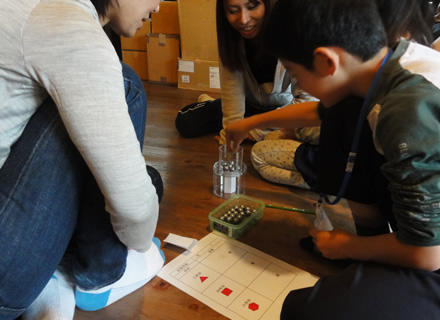

ミツバチの巣が六角形でできている理由は大人でもちょっと考えてしまいます。軽くて丈夫な構造が求められる車のボンネット、航空機やスペースシャトルの翼などに六角形の「ハニカム構造」が良く用いられます。その六角形が感覚的に強いことを理解してもらう実験として、八重洲ブックセンターの親子ミツバチ教室でも行っている「ハニカムジェンガ」を体験してもらいました。和紙で作った三角柱、四角柱、六角柱の上にお皿を置き、鉛のオモリを一つひとつ置いていく実験です。三角形、四角形、六角形は効率的に空間を埋めていく際に採用される形ですが、同じ量の材料で強度を比較した場合、一番強度があるのは、六角形であることをこの実験によって実感することができます。

また、構造の違いだけではなく、オモリの載せ方、柱を中央からずらさないこと、机を揺らさないことなど、実は「ハニカムジェンガ」をするには、ちょっとしたコツが必要です。六角形が一番強いことを理解してもらった後、今度は六角形の柱でどれだけオモリを載せることができるか、各班で競争してもらいました。八重洲ブックセンター店長を含む各班の指導員の下、皆慎重にオモリを載せていきます。一番多く載せることができた班は、机を皆で取り囲み、順々にオモリを置いては机を周回する作戦。机に触れることなく多くのオモリを載せることができました。

ここまで集中力が途切れることなく授業に参加した1・2年生、最後はお待ちかねの採蜜体験です。遠心分離器を皆に回してもらい、その場で蜜濾器を通して収穫。一人ひとりに、搾りたての八重洲産ハチミツを味わってもらいました。

残った時間は質問タイム。ここで、時間内に答えられないほどたくさん手が挙がりました。オス蜂は何故仕事しないのですか?巣分かれは何故起こるのですか?女王蜂は何をしているのですか?次から次へと質問が出ます。時間の関係ですべて答えることはできませんでしたが、これを機にミツバチに関して自ら調べたり、様々な生き物を観察したりする機会に繋がることを期待して授業を終えました。

親子で探そう蜜源ウォーキング@八重洲ブックセンター

2014年5月

今年も、B-Bee Projectの一環として、八重洲ブックセンター本店にて蜜源ウォークを開催しました。初夏の気持ちの良い空気の下行われた蜜源ウォークの様子をレポートします。

蜜源ウォークは、ミツバチが実際に蜜や花粉を集めるために訪花する様々な蜜源植物について知ってもらうことが趣旨となっています。ブックセンター周辺を散策し、クイズなどを行いながら蜜源植物に関する知識を深めてもらいます。

参加者の皆さんには、この日のために作成したオリジナルの「しおり」が配布されました。しおりには“ハチ問”のクイズが記されています。スタート前から回答案を相談するご家族や、図鑑や双眼鏡など装備万端のグループもありました。皆さんやる気十分です。

移動中の注意事項などをお伝えし、今年の蜜源ウォークはブックセンターの屋上からスタート。2月の屋上緑化ワークショップから制作を開始した“エディブルガーデン”では、草花や野菜が元気に生長しています。

チェックポイントの1箇所目はミツバチの巣箱前です。ここでは、クイズを2問出題。各チェックポイントで出題されるクイズでは、正解と思う選択肢の番号をしおりに記入してもらい、答え合わせは、ゴールに戻ってから全員で行います。お子さんもスタッフからのヒントを頼りに、ご家族と相談しながら解答してもらいました。

次のチェックポイントへの移動前、鈴なりに実っていた野イチゴの味見や、ミント、ローズマリー、タイムなどのハーブの香りを楽しんでいただきました。

実際のミツバチの元気な活動ぶりを観察してもらった後、2箇所目のチェックポイントに移動し、蜜源となる樹木を探しました。そして、蜂蜜同様に甘く、ホットケーキ等にかけていただくメープルシロップが、「樹液」から出来ていることも学びました。

さらにウォーキングは続きます。最後の第3チェックポイントへ。

ここでは、種を遠くに飛ばすための“樹木の戦略”が、クイズになりました。ミツバチがよく訪花するイロハモミジなどのカエデ属は、より遠くに種を飛ばすために果実に翼がついています。スタッフが事前に用意した実物の種を配って、考えてもらいました。

イロハモミジの種

さらに、ツワブキのように、ミツバチの貴重な蜜源となると同時に、私たち人間にも食べることができる植物についても出題しました。

残りの2問は、ゴールの八重洲ブックセンターに戻ってから出題されました。

最後にハチ問の答え合わせをして、今日のプログラムは終了。参加者の皆さんには、ミツバチスタンプが押印された認定証と、B-Bee Projectオリジナルの八重洲産はちみつが手渡されました。

植物の名前を覚える際、ミツバチの蜜源だという事実を知るだけで、随分と印象に残ります。また、その植物がどのような特徴を持っているのか、人間とどのような関わりがあるのかを考えると、徐々に楽しくなってきます。蜜源ウォークを通して、そんな楽しさや身近な緑に対する興味を持っていただくきっかけができたらと考えています。

B-Beeプロジェクト2014年度始動&

サンジョルディフェア

2014年4月

八重洲ブックセンターB-Beeプロジェクト2年目開始

書店初のミツバチプロジェクト(都市型養蜂)「B-Beeプロジェクト」が4月で2年目となりました。4月に入り気温が暖かくなったおかげで、ミツバチ達は元気に飛び回っており、2月にシンガポール大学、千葉大学の学生とワークショップで設置した“エディブルガーデン”にもしきりに訪花しています。

サンジョルディフェア

4月23日には、昨年好評だった「サンジョルディフェア」に、今年は新たに店頭で「採蜜体験」、ミツバチの様子が観察できる「観察箱」、「養蜂道具の展示」、『サンジョルディ』にちなみ“愛”をテーマにセレクトした本を集めた「ラブラブックフェア」を加え開催されました。12:00から行われたこのイベントにはお昼休みのサラリーマンやOL等多くの方に参加していただき、大変盛況でした。

採蜜体験では、ミツバチの巣からハチミツが取れるプロセスをスタッフが説明しつつ体験をしていただきました。巣内で蜜をためる場所はどんなところか、蓋がされる仕組みはどうなっているか、採蜜に必要な手順はどのようなものか等、みなさん興味津々で参加している様子でした。さらに、採蜜体験に参加していただいた方には今季一番に採蜜したハチミツを試食していただき、“東京駅前で採れた春の味”を堪能していただきました。

一方「観察箱」では、普段見る機会のない蜂の巣箱内の様子を見られるとあって、足を止め食い入るように見つめる方や、その珍しさにスマートフォン等で写真を撮る方が印象的でした。ご覧になった方からは「この観察箱に何匹ぐらいミツバチがいるの」「オス蜂はどれ?」など数多くの質問を頂きました。

今後も鹿島は「B-Beeプロジェクト」の活動を通して、自然環境を体験できるプログラムなど様々な環境コミュニケーション活動を提供していきたいと思います。

次回5月17日(土)に「親子で探そう!蜜源ウォーク」を行いますので、ご興味ある方は是非、ご参加お待ちしております。詳しくは八重洲ブックセンターHPをご覧ください。

今後もいきまち通信の報告にご注目ください。

いきまちツイッターもよろしくお願いします!

https://twitter.com/#!/ikimatch1

八重洲ブックセンター屋上緑化ワークショップ開催

2014年3月

鹿島では、千葉大学と共同で新しい屋上緑化技術「屋上はらっぱ®」の研究開発を実施しています。この技術を活用した屋上ガーデン施工を、八重洲ブックセンター本店屋上にてワークショップ形式で実施しました。ワークショップは、シンガポール国立大学建築学科、千葉大学工学部環境デザイン学科との共同で行われ、言語・文化の異なる様々な国から集まった学生14名が参加しました。

今回は、学生達が2チームに分かれ、それぞれの “エディブルガーデン”を制作していく様子をご紹介します。

まず、シュロ縄を用いて竹を結束し、ガーデンの枠となる「エッジ」を制作しています。ロープワークに詳しい学生が活躍していました。こういう時には、日本の伝統的な竹垣を制作する際の「結び」の技術が身についていると役に立ちます。いきまちチームのスタッフも鋭意勉強中です。

次に用意した植物の特徴について、先生からレクチャーを受けています。例えば、小さな苗が、生長するとどのような大きさになるのか、太陽の光を好むかそうでないか、乾燥に強いか弱いかなど詳しい説明がありました。植物それぞれの特性は、植栽デザインを決定する大切な要素です。国・地域が異なれば、育つ植物も全く異なるため、学生によっては、初めて見る植物もあったようです。何枚も写真を撮影している様子が印象的でした。

そして、それぞれのチームに分かれ、植栽デザインを検討しています。意見を一つにまとめ、制作していく過程は、ワークショップならでは。学生たちのコミュニケーションも深まります。話し合いを経て決定したデザインイメージを、手元の平面図描き込んでいきます。

最後に決定したデザインを参考に、植え付けや種まきを行いました。

このエディブルガーデンの制作材料には、放棄され問題となっていた竹林から間伐した竹材、稲作の副産物であるもみ殻燻炭、東北の漁師さんから分けて頂いた牡蠣殻などを使用しています。できるだけ自然素材や再生可能な材料の使用を心がけることで、ゴミの削減・循環型社会の形成に貢献したいという思いがここにあります。

こちらが完成直後の様子です。植え付け・種まきしたものは、収穫が楽しみな野菜・ハーブに加え、八重洲B-Beeプロジェクトのミツバチ達が好むような蜜源植物です。本格的に暖かくなる頃には、ダイナミックに景色が変わっていく予定です。

このエディブルガーデンの奥のミツバチの巣箱の様子も少し変わりましたが、気づきましたか? 実は、いきまちチームにインターンとして1ヶ月間加わったイタリアからの留学生二人が、巣箱に素敵な絵を描いてくれました。こんな巣箱があると楽しい空間になりますね。

B-Beeプロジェクトも間もなく二年目に突入致します。このエディブルガーデンがもたらす実りのように、より充実した実り多いプロジェクトを目指します。

- プレスリリース

- 千葉大学と共同にて2013年度グッドデザイン賞受賞

屋上はらっぱ®

生物多様性に配慮し循環型社会の実現を目指す新しい屋上緑化技術です。

ミツバチカフェ@八重洲ブックセンター

2013年9月

鹿島と八重洲ブックセンターは、書店では初のミツバチプロジェクト(都市型養蜂)となる「B-Beeプロジェクト」を今年4月から開始しています。

今回は、B-Bee プロジェクトの一環として8月18日(日)に八重洲ブックセンター本店にて開催された、ミツバチの観察やはちみつの採取が体験できる、夏休み特別イベント“ミツバチカフェ”の様子をレポートします。

当日は“親子ミツバチ教室”、“小・中学生ミツバチ教室”、一般向け“都市養蜂入門”の3つの講座を開催し、多くの方に参加いただきました。

「親子ミツバチ教室」

朝10時、八重洲ブックセンターの8階ギャラリーが開くと同時に、駆け込んできてくれた小学生の「おはようございます!」との元気な声が響きました。笑顔+大きな声でのあいさつは嬉しいですね。朝からドキドキしながら皆さんを待っていた私たちの緊張は、一気にほぐれ、笑顔に。そして同じく大きな声であいさつを返しました。

日頃、ミツバチの世話をしているスタッフが、先生役となって教室を進めていきます。最初は、こんなクイズを出題しました。

事前にミツバチのことを勉強してきてくれたようで、ほとんどの参加者が正解でした。答えは、グーの花の蜜と花の花粉です。

クイズは全部で8(ハチ)問出題しました。八重洲ブックセンターのミツバチがどのくらいの距離飛んで行くのか?働き蜂が雄か雌か?一生のうちにミツバチが集める蜜の量はどれくらいなのか?など、参加してくれた子供たちは大きな声で答えてくれ、また、質問もいろいろ出て教室はとても盛り上がりました。

後半は、お楽しみの採蜜体験です。八重洲ブックセンター屋上のミツバチたちが集めたハチミツが詰まった巣の枠を『採蜜機』と呼ばれる遠心分離機にかけて、蜜を絞ります。蜜が飛び出てくる様子が観察できるように、透明な特別仕様の採蜜機を使いました。

同時に、ミツバチの巣の様子を観察できる、『観察箱』も登場し、働き蜂の様子や巣の形などを観察しました。

保護者の方々にも大人気の観察箱。教室が終わった後も観察箱の周囲には人が絶えませんでした。「こんなに間近で、じっくり生きたミツバチを見る機会はなかなかない」と名残惜しそうにしておられた保護者の方の姿が印象的でした。

小・中学生ミツバチ教室

前半はクイズを通してミツバチの生態やはたらきについて学びました。ミツバチが蜜や花粉を集めることで起こる「受粉」で、私たちが色々な野菜や果物を食べられること。日本にいるミツバチの種類やその特徴的な行動。成長する過程で役割が変化していく働き蜂のことや巣の材料について。それら基本的なことを学んだ後に、巣の形が六角形な理由をちょっとした実験を通して体感してもらいました。題して「ハニカムジェンガ」。和紙で作った三角柱、四角柱、六角柱を用意し、それぞれの柱の上に置いた透明なコップの中に何個おもりをのせられるかの実験です。バランスを考えながら慎重におもりを置かないと、柱がつぶれてしまいます。グループごとに2回同じ実験をして記録を取りました。

スタッフによるデモンストレーションの様子

グループごとに実験している様子

教室が始まった頃には、少し緊張していた参加者も、この頃にはテーブルごとに一体感が生まれ、仲間と協力してとても楽しそうです。

こちらが、とあるグループの実験結果。

2回目には、コツをつかんだのか、殆どのグループが1回目より多くの数のおもりをのせられました。用意した重り全部をのせきったグループも。周囲からは歓声も上がっていました。

実験結果を見てわかるとおり、ミツバチは強度のある六角形を巣の形に選んでいるということ。私たちの生活の中にも、強度を出しつつ軽量化をはかるために六角形のものが結構あるのだということもあわせて学びました。

都市養蜂入門

イベントの最後は都市養蜂に関心のある一般の方向け、入門編の講座です。

はじめに、フランスやアメリカなど海外での都市養蜂の事例、鹿島での取組み事例を交えて都市養蜂の近年の潮流についてお話をしました。「自然の限られた場所」というイメージの都心部ですが、実は思いのほか多くの蜜源が存在し、養蜂が行われています。私たちは、都市のそんな側面も含め、多くの方に身近な環境に関心を寄せて頂きたいと考えています。

講座は、養蜂入門として、養蜂時に必要な基本的な知識として、都市養蜂の安全性、養蜂の年間管理スケジュール、女王蜂と働き蜂とオス蜂など、図や記録写真・模式図を用いて解説していきました。参加者の皆さんは、メモを取りながらとても真剣な様子です。養蜂道具については、実際に日頃使っている実物を用意し、手に取ってみていただきました。改めて道具類を並べると様々なものがあります。

その他、鹿島が行っている蜜源調査の事例や、蜜蝋を使ったキャンドルやハンドクリーム作りのワークショップなどの取組みもご紹介しました。合間には、ニホンミツバチとセイヨウミツバチ、国内に生息するミツバチ2種から採取できる蜜の違いについて試食を通して味や香りの違いを体感してもらいました。

イベントを終えて

講座後のスタッフはというと、ミツバチカフェの特別な一日を蜂蜜の甘い香りに包まれて終了するべく、八重洲ブックセンター2階のコーヒーショップ「ティファニー」へ。目当ては、この日一日限定のスペシャルメニュー、八重洲ブックセンター産の蜂蜜を使ったホットケーキやロイヤルミルクティー。至福の時間を過ごさせてもらいました。

ミツバチカフェ当日はマスコミの取材やミツバチプロジェクトの導入を検討されている企業の視察もあり、多くの方にご参加いただきました。鹿島では、このようなプログラムを通じて生物多様性都市づくりにつながる様々な情報発信を積極的に実施しています。今後の環境コミュニケーション活動についても是非ご期待ください。

蜜源ウォーキング@八重洲ブックセンター

2013年5月

八重洲ブックセンターのB-Bee Projectです。今回は5月19日(日)の蜜源ウォークの様子をレポートします。

今回はミツバチと人間との関係についてだけでなく、八重洲の地域についても学びたい!ということで、クイズスタンプラリー形式で蜜源ウォークを行いました。

B-Bee Projectのミツバチたちの行動半径は4km。上野公園や浜離宮まで行けることになります。今回歩くのはその中の400m圏内。蜜源は見つけられるでしょうか?

スタート

最初の説明の様子です。皆さんまずはしっかり聞いてくださっています。

ここでまず、小手調べに一問目を出題しました。

問題1「ミツバチが花粉を集めるのはなぜでしょうか?」

問題は全部でハチ問、答え合わせは最後までお預けです。正解は歩きながら考えてみてくださいね。

スタッフは麦藁帽子をかぶりました。やっぱり一目で分かりますね。

それではスタートです。

交通ルールを守ってのんびり歩きます。

第一チェックポイント

最初のチェックポイントはオープンしたばかりの東京スクエアガーデンです。

ここでは2問目と3問目を出題しました。

問題2「モミジの種の羽の役割は何でしょう?」

問題3「八重洲の名前の由来は何でしょう?」

結構難しいですね……。皆さんはご存知でしょうか?

スタッフがモミジの種の模型で実演すると、子供たちもひらめいたようです。

第二チェックポイント

東京国際フォーラムに到着です。

ここではちょうど骨董市を開催中でした。お邪魔しました。

さて、問題です。

問題4「東京国際フォーラムは昔、何だったでしょう?」

問題5「ミツバチ・オオコウモリ・カタツムリ・メジロの共通点は何でしょう?」

皆さん古地図を覗き込みます。見ないと分からないですね。

でも、この動物たちの共通点といったらアレしかないですよね?

第三チェックポイント

丸の内ブリックスクエア1号館広場に入ると、急に涼しく感じられます。

ここでの問題は3問。

問題6「蜜源植物のベニバナトチノキ、ジュウガツザクラは

それぞれどこにあるでしょう?」

問題7「ミツバチが一生のうちに集められる蜜の量はどれくらいでしょう?」

問題8「人間がハチからヒントを得てつくったといわれるのは、

紙・インク・ハニカムダンパ・止血剤の4つのうちいくつでしょう?」

あ、この木かな?

探しながら広場中を歩き回ってもらいました。

他の問題もすごく悩んでいる様子です。ヒントがいるかな?

ゴール

ただいま!

八重洲ブックセンターに戻ってきました。

一時間くらい歩き通しでした。お疲れ様でした。

さて、全問正解できたでしょうか?

最後にミツバチの巣を観察していただいて、終了証のスタンプと蜂蜜をお配りしました。

普段あまり見られないハチの巣を間近に見られて、子供たちも大興奮でした。

蜂蜜も八重洲ブックセンターで採れた新鮮なもの。味わって食べてくださいね。

東京にも蜜源は意外とあるようで、B-Bee Projectのミツバチたちも蜜を一生懸命集めてくれています。もっともっと増やしてあげたいですね。

皆さんはクイズの答え、分かったでしょうか?

分からない方のために、ちょっとヒントを。

ヒント

1. 花粉パン

2. 風散布

3. ヤン・ヨーステン

4. 東京府庁

5. 動物媒

6. 樹木ネームプレート

7. 働きバチの寿命は2ヶ月くらい

8. スズメバチ・インクタマバチ・ハチの巣・蜜蝋

こんなキーワードで検索してみてくださいね。6問目については現地で実際に探したほうがわかりやすいかもしれません。

B-Bee Projectでは、八重洲ブックセンターを拠点として自然や生き物に関する様々な情報発信を行い、都市住民が自然と触れ合える機会を提供したいと考えています。今後、地元町内会や小学校とも連携し、様々な企画を予定しています。是非ご参加ください。

イベントの告知は八重洲ブックセンター内の掲示ポスターなどで行っています。

ツイッターはこちら → https://twitter.com/#!/ikimatch1

もちろんこちらでもレポートしていきますので、お楽しみに!

サンジョルディ・フェア@八重洲ブックセンター

2013年5月

4月23日、八重洲ブックセンターで開催されたサンジョルディ・フェアで、B-Bee Projectの八重洲産ハチミツを配布しました。

サンジョルディ(Sant Jordi)の日とはスペインのカタルーニャ地方におけるキリスト教の聖人・ジョルディ(ゲオルギオス)が殉教したとされる聖名祝日です。この日にはもともと親しい人と赤いバラを贈り合う風習がありましたが、シェイクスピアの誕生日・命日やセルバンテス(「ドン・キホーテ」の作者)の命日でもあることから、本を贈り合うようになり、本の日としても親しまれています。

B-Bee ProjectのBはBook(本)、Bee(ミツバチ)、Biodiversity(生物多様性)を意味します。そこでB-Bee Projectでも、本を3000円分以上購入していただいたお客様に花の蜜から作られたハチミツをプレゼントして、サンジョルディの日をお祝いすることにしました。

プレゼントするハチミツはその日の朝に絞った採れたてのものです。嫁入りしてからまだ1ヶ月も経っていませんが、ハチミツはどれくらい貯まっているでしょうか……。

巣箱を開けると、ふわっとサクラの香りがしました! 今の時期はサクラやフジ、ツツジなどの花の蜜を集めてハチミツを作っているようです。皇居や日比谷公園、ビルの植栽や街路樹など、さまざまなところに飛んでいきます。

ミツバチたちは季節ごとに違った花の蜜を使ってハチミツを作ります。時期に応じて食べ比べてみたいですね。

巣枠を遠心分離機に入れてミツを絞ります

遠心分離機で絞ったミツを漉して集めます

開店前に絞った絞りたてのハチミツを配布しました。

あまり天候に恵まれない日が多かった中、ミツバチたちが一生懸命集めてくれたハチミツです。

店内サービスカウンターでは、ミツバチの巣枠を展示させていただきました。ミツバチや蜂の巣を間近に見られる貴重な機会です。

巣の中央~下部で蓋がしてある部屋にはさなぎがいます。その周りには卵や幼虫のいる部屋があり、働きバチたちは彼らのお世話に一生懸命です。ハチミツは巣枠の上~縁辺部に貯められることが多いようです。

開店後はたくさんの人に興味を持っていただくことができました!

おかげさまで、午前中のうちに用意したハチミツはすべて配布することができました。ありがとうございました。また八重洲産のハチミツをご賞味いただく機会を設ける予定ですので、ご期待下さい。

B-Bee Projectでは、6月に次のイベントを企画しています。その名も「蜜源ウォーキング」。ミツバチたちが街の中のどのようなところで花の蜜を集めているのか、ミツバチの気持ちになって探して歩いてみようというイベントです。

八重洲ブックセンターの周りは一見ビルばかりですが、ちょっと気を付けてみるとたくさんの花と緑が……さて、ミツバチが好きな花はどこに咲いているでしょうか。

ミツバチプロジェクト@八重洲ブックセンター始動!

2013年4月

この4月からミツバチが飛び交う地域がまた一つ増えました。 場所は東京駅の目の前にある八重洲ブックセンター※(中央区)。この日本有数の大型書店で、今年度からミツバチの飼育や環境イベントで活性化しようという『B-Bee Project』(ビービープロジェクト)が始まりました。

嫁入り

まずは4月1日(月)、8階の屋上でセイヨウミツバチの嫁入り、つまり巣箱の搬入を行いました。

養蜂家さんから受け取ったミツバチの巣箱2つを適度な日陰のできる屋上の一角に設置し、閉じられていた巣門(ミツバチの出入り口)を開けます。

数十秒ほどすると1匹、2匹と出てきて辺りをさかんに飛び回るようになり、それに続いて次々と木箱からミツバチが出てきました。はじめの飛行では自分たちの位置が全く分からないので、周りを探り探り飛んで風景を覚えていきます。寒かった前日までとは違い、晴れて気温も上がってきたのでハチたちの機嫌も良かったようです。

東京の中心に立地する八重洲ブックセンターと聞くと、ミツバチが蜜源となる花を見つけ無事育つのかと不安に思う方もいるかもしれません。ところが、ミツバチの活動範囲となる八重洲周辺の半径4kmのエリアには皇居や日比谷公園など多くの緑地が存在します。八重洲のミツバチ達もうまく蜜源にめぐり会うことを祈って初日の作業を終了しました。

元気に成長!

嫁入り後数日間、雨が続き天気は良くなかったのですが、晴天が戻った5日に観察した際にはとても活発に活動していました。

ブックセンターの方々はミツバチにいらぬ恐怖心を抱かれることもなく記念撮影などされていました…(右)。

9日の点検ではさらに女王蜂や産卵、幼虫を確認し、着々と八重洲での生活を進めていることがわかりました。今のところとても順調に推移しています!

八重洲ブックセンター『B-Bee Project』(ビービープロジェクト)について

今後、八重洲ブックセンターとともに様々な環境イベント企画を実施していきます。

まずは4月23日(火)、「サン・ジョルディフェア」に合わせ、八重洲ブックセンターで3000円以上本をお買い上げの方に、この屋上で取れた蜂蜜をプレゼントする企画を予定しています(先着100名様)。

また、周辺の蜜源マップを作り、蜜源をたどりながら周囲の緑地環境に触れていただくようなウォーキングなど、ミツバチを生かした企画を実施していきます。

今後のミツバチの様子やイベント等はいきまち通信で逐次アップしていきますので、ぜひご注目ください。

※八重洲ブックセンターは、1978年、東京駅八重洲口の鹿島旧本社跡地に、「どんな本でもすぐ手に入るような書店が欲しい」という鹿島守之助会長(当時)の遺志により、当時日本一の売り場面積の書店として開店しました。

2012年 最後の環境教育

2012年12月

本年最後となる環境教育を1 2月1日(月)に鹿島児童館において行いました。最終回は“たね”がキーワード。「みつばちさんと“たね”の関係ってどんなんだろう?」「“たね”を良く見たら、どう見えるんだろう?」「“たね”を使って遊ぼう!」「“たね”が動くって知っている?」をテーマに、種を通じて身の回りの自然環境を意識してもらえるプログラムを行ないました。

「みつばちさんと“たね”の関係ってどんなんだろう?」

秋になると公園などでドングリや椎の実等の木の実を見かけます。これら木の実や種ができるのにミツバチの訪花が重要な役目を果たしていることを、担当者のソネちゃんと青ちゃんの登場するショートコントで学んでもらいました。

ショートコントでは訪花をする役の「ミツバチちゃん」が登場します。この「ミツバチちゃん」、第1回の環境教育の時にミツバチさんと仲良くするための3つのお約束、ミツバチが来ても「動かない」「触らない」「騒がない」というのを学ぶ際にも登場しています。その時のことをみんなしっかりと覚えていたようです。

写真:再び登場のミツバチちゃん

「“たね”を使って遊ぼう!」と「“たね”を良く見たら、どう見えるんだろう?」

今回のプログラムに先だって、児童のみんなにいろいろな種を集めてきてもらいました。ドングリやトチノミ、オナモミやジュジュダマ等が集まりました。その中でも特に人気があったのはオナモミ! 全員でオナモミくっつけ合戦になってしまいました。他にもドングリはドングリゴマ、カエデは台に登り、プロペラのようにくるくると落ちていく様を楽しみました。

さらに、今回のプログラムでは実態顕微鏡を用意し、通常では見られないような種の細部を観察してもらいました。くっつけ合戦で使ったオナモミ。「なんでくっつくのかな?」と聞いてみると、「とげとげしているから」との答え。そこで、実態顕微鏡を通してオナモミを見るととげの先が曲がっているのがわかります。「だからくっつくんだ!」と、納得です。

「“たね”が動くって知っている?」

最後は種の生息地域拡大のための戦略を説明します。オナモミは動物や人間を利用し種を運んでもらう。また、カエデは風の影響を受けやすい構造により、風を使って移動する。これらの現象を実際に見てもらう事で、“動けないたね”が動物や風などの力を上手に使って他の場所に移動できる、つまり“動く”という事を伝えました。

小さな種でも触ってみたり、遊んでみたり、拡大して観察してみたり、すると我々大人でも改めて気付かされることがあります。大きな緑地に行くと色々な種を見つけることができます。是非、皆さんも小さな種の大きな発見をしてみてはいかがでしょう。 それと、子供たちが“たね“を拾えるように、この時期の公園の清掃は少しゆっくり目でお願いします。

プログラム終了後には、恒例のミツバチスタンプ押しに加え、今年1年ミツバチについて勉強してきた児童たちに、ミツバチ博士の認定授与式を行いました。

今回で2012年の環境教育は最後となりました。 今後もいろいろな場所でミツバチを題材とした環境教育を行っていきます。いきまち通信でもレポートしますので、来年もご期待下さい。

8の字ダンスでミツバチ体験

2012年11月

10月17日(水)に鹿島児童館において未就学児を対象とした環境教育を行いました。4回目となる今回のテーマは「ミツバチさんの言葉をわかるようになろう」。ミツバチが仲間に蜜源の場所を教えるために用いている「8の字ダンス」を、ジェスチャーゲームや実際にダンスを行うことにより、体を動かし学んでもらいました。

まずは今年実施した3回の環境教育のおさらいとして、ミツバチの食べ物は花の蜜と花粉ということを確認し、本題に入っていきます。「ミツバチさんはご飯であるお花が咲いている場所を、どうやって仲間のミツバチさんに教えているのでしょう?」と質問。言葉を話せないミツバチがどうやってコミュニケーションを取ることができるかを子供たちに考えてもらいました。

次にお花探しゲームを行いました。3つの群(チーム)に分かれてもらい、児童館内にあるお花を探してきてもらいます。ただし、探しに行くのは年長さんの探索蜂さんたちだけ。見つけた花の場所を、言葉を使わずジェスチャーのみで仲間のみんなに伝えるゲームです。

お花の場所に到着すると、探索蜂さんたちはみんなにお花の場所をどうやって伝えようか考えました。一方、お花を探している間、年中さん、年少さんはジェスチャーゲームで動物の名前や食べ物の名前をあてっこするミニゲームを行い、探索蜂さんが戻ってくるのを待ちました。

探索蜂さんが戻ってくると、仲間の下でジェスチャー開始です。図書館にお花がある群では、本を読むジェスチャーなど、お花がある場所をユニークなジェスチャーで表現をしていました。

そして、お花の場所が判明し全員でその場所に向かいます。ジェスチャーで指示された通りの場所でお花を発見すると、みんな笑顔になり喜んでいました。

お花探しゲームで言葉を使わず場所を伝えることの難しさがわかったところで、ミツバチが行っている8の字ダンスの説明です。まずはミツバチが8の字ダンスをやっているところを映像で見てもらいました。子供たちからは「お尻をフリフリしている」との声があがりました。「お花のある方を向いてお尻をフリフリ」これに、お尻を振っている時間が目的地までの距離、巣箱の真上が太陽の方向となり、これらが組み合わさったものが8の字ダンスと呼ばれるミツバチのコミュニケーション手段ですが、その一端がなんとなくわかってきました。

そして、ミツバチの行動を体験するため実際に8の字ダンスを行いました。お花のある方向を見てお尻をフリフリ。くるりと輪をえがき、また花のほうを見てお尻をフリフリ。みんな気分は働きバチでした。

最後には恒例のミツバチスタンプを押して終了です。

言葉を持たない動物や昆虫たちは鳴き声を出したり、羽根をこすり合わせて音を出したり、仲間同士いろいろな方法を使いコミュニケーションをとっています。今回のプログラムはそんな昆虫たちの「言葉無きコミュニケーション」の一つを学べるプログラムとなりました。

本年度最後となる次回の環境教育は12月を予定しています。引き続きいきまち通信でレポートしますのでご期待ください。

鹿島児童館にてミツバチカフェを開催

2012年9月

8月26日(日)に毎年恒例となった「ミツバチカフェ」を鹿島児童館(豊島区南長崎)にて開催しました。今年で4年目を迎えるニホンミツバチプロジェクトで実施している年1回のイベントは新企画も多数加わり、盛況のうちに終了。約65名の参加がありました。

まずは新企画の「ミツバチクイズ」大会を開催。正解した方々に南長崎産のハチミツがプレゼントされるということで、大いに盛り上がりました。

ミツバチクイズの様子

賞品の南長崎産ハチミツ

グー、チョキ、パーで答えてもらう問題は合計8(ハチ)問。児童館の子供達が親御さんに正解を伝える場面などもあり、子供達の「ミツバチリテラシー」が確実にアップしていることを感じました。

その他にミツバチの蜜源となる植物を使ったハーブティー、各地のミツバチプロジェクトのハチミツ食べ比べコーナー、そして蜜蝋クレヨンで描く「いきまち図」などが好評でした。

ハチミツ食べ比べコーナー

蜜蝋クレヨンで描く、「いきまち図」

ハチミツ食べ比べコーナーでは、鹿島が直接支援させていただいているプロジェクトも含め、8(ハチ)プロジェクトのハチミツを味わっていただきました。

ニホンミツバチのハチミツは比較的糖度が低いためか、皆さん「さっぱりしている」「すっきりしている」と感じられたようです。

また、春先に採れたハチミツは総じて花の香りが強く、「いい香り」「サクラの香りがする」といったコメントが多く、その他にも「柑橘系の味がする」「フルーティー」「ラズベリーの味がする」など、様々なコメントが寄せられました。

最後は皆さんに描いてもらった「いきまち図」で記念撮影。かけ声は「いきまちーーーーず」で。

親子向けの環境教育に協力

2012年7月

ヤギの参勤交代でお世話になっているNPO法人雨読晴耕村舎様から依頼があり、6月16日(土)に羽生市で開催された親子向けの環境講座「空と畑の環境教室」(主催:NPO法人気象キャスターネットワーク&NPO法人雨読晴耕村舎)に協力しました。

鹿島の担当はニホンミツバチをテーマとした環境教育です。

まずは、鹿島環境本部の担当者から、ニホンミツバチについて簡単に説明をしました。雨読晴耕村舎2Fの大広間にて、働き蜂が自然界でどういう役割をしているのか、8の字ダンスの意味、訪花植物の種類、ミツバチ巣箱の仕組みなどをクイズ形式で紹介していきます。

次に、ミツバチの巣の形がなぜ六角形なのかを調べるために、いろいろな形の紙の柱と鉛のおもりを用いてみんなで実験を行います。鹿島で考案した実験キットを用いて三角形の柱、四角形の柱、六角形の柱がどこまで重さに耐えられるのかを調査し、他の多角形と比較して六角形(ハニカム)が強い構造をもつことを確認しました。軽くて強いハニカム構造は、車やスペースシャトルの翼、そして建材にも利用されていることを紹介し、一同納得の様子です。右の写真は本物のハチの巣です。巣には表と裏があり、六角形の中には小さな卵が1つずつ入っています。

実験の次にはお待ちかねの採蜜体験、遠心分離機を回してニホンミツバチのハチミツを採集します。みんなの協力もあり、5枚の貯蜜枠からあっという間に蜜を絞りました。今回のハチミツは巣箱周辺に広がっていたレンゲや最近咲き出したネズミモチの花の蜜が多く含まれるのでないかというお話もありました。

その後、採れたハチミツと天然酵母のパンで楽しい昼食を済ませ、午後はみんなで田植えです。当日は朝から雨でしたが、みんなの思いが通じたのか田植えの時間だけちょうど晴れました。雨読晴耕村舎の田んぼは耕さない不耕起の田んぼで無施肥無農薬で米作りをしています。スタッフから説明を聞いた後に、親子で田んぼに入りレンゲやスズメノテッポウの間に苗を植えていきます。

実は、今回の講座のテーマは「レンゲの恵み」。午前中にレンゲ蜜を味わいながらミツバチとレンゲの関係を知り、午後には、レンゲが緑肥になっている田んぼでの田植えを行うことで、植物や虫など自然環境の様々な結びつきについて考えようというプログラムなのです。

参加された親子からは、「ミツバチと春の田んぼに咲くレンゲの関係がよくわかった!」「本物のニホンミツバチを観察出来て興味深かった。」「ニホンミツバチのハチミツは普段食べているハチミツと味が違っていて驚いた」などの感想が寄せられました。

講座は無事終了し、最後にスタッフの皆様と集合写真を取りました。

子どもたちとの環境教育

2012年6月

鹿島ではニホンミツバチを飼育している社有施設において未就学児を対象とした環境教育を継続的に実施し、今年で4年目となりました。

今年度は5月に第1回目の授業を行い、クイズ形式でミツバチの生態などを学びました。第2回目となる今回は、ニホンミツバチの巣箱観察と周辺の蜜源植物探しを行いました。

外に探検に出かける前に、まずは前回の復習から。看板は毎回子どもたちが作ってくれます。

注意事項を聞いた後、まずは巣箱観察を行います。花粉団子を付けた働き蜂をたくさん見つけることが出来ました。花粉団子とは、ミツバチが子どもに食べさせるためのもので、花粉とはちみつで練ったお団子のことです。

そして隣の公園へ。シロツメクサに訪花しているセイヨウミツバチやモンシロチョウ、池の周りではウスバキトンボやイトトンボを観察できました。

今日はさらに少し離れた公園まで探検に行きます。向かっている途中、民家の庭先にあったネズミモチにニホンミツバチやクマバチを発見しました。

少し離れた公園に到着!

今回は「葉っぱでビンゴ」を行います。お目当ての葉っぱは見つかるでしょうか?

その後、みんなで見つけた葉っぱを報告、先生から葉っぱの特徴や木の名前を教えてもらいました。最後にスタンプカードに、消しゴムでつくった特製ミツバチスタンプを押してもらいます。

未就学児を対象とした環境教育は年に5回実施し、蜜源植物やミツバチの生態、はちの巣の構造であるハニカム構造について楽しく学んでいます。

この環境教育の様子はツイッターで詳しく中継しています。ご興味がある方は下記をフォローしてください。 → https://twitter.com/#!/ikimatch1

ニホンミツバチプロジェクト

2012年5月

鹿島では2009年より社有施設においてニホンミツバチを飼育し、周辺の植物に与える影響や近隣の子供たちへの環境教育等を実施するニホンミツバチプロジェクトを実施しています。

一般の養蜂業ではセイヨウミツバチが用いられることがほとんどですが、当社では近隣などで保護したわが国の在来種であるニホンミツバチを採用しました。ニホンミツバチは蜂蜜の生産量は限られますが日本の気候風土に適しており、ススメバチの襲撃にも対応出来ます。

ニホンミツバチは気温が低くなる冬の間は活動が停滞しますが、本年度もようやく春を迎え、多くの蜂たちが採蜜や花粉集めといった活動を開始しました。

ニホンミツバチは現在3群(3箱)飼育しています。週に一回は内検(蜂の巣箱のチェック)を行い、健康状況や巣分かれの兆候などの確認を行っています。例年、ミツバチの生育に支障をきたさないように、少しずつ採蜜し、1群から10kg程度の蜂蜜を採集しています。

今年は4月24日に初めて採蜜作業を実施した他、周辺の蜜源モニタリングや児童館での環境教育など継続する予定です。

ニホンミツバチプロジェクトの各種活動は、この場で遂次レポートしていく予定です。

どうぞご期待ください。