| 特集:温室効果ガスを削減する鹿島の技術 |

| |

| |

| 温室効果ガス削減へ向けて,世界的な取組みが本格的に動き出したのは,1992年にリオデジャネイロ地球サミットで「気候変動枠組条約(地球温暖化防止条約)」が採択されてからである。1997年には,削減の具体的数値目標を定めた「京都議定書」が議決され,2005年に発効した。 日本は,2008年から2012年までの5年間で1990年度比6%の削減が義務付けられ,国内では「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)の制定,「エネルギーの使用の合理化に関する法律」(省エネ法)の改正など,取組みが強化されてきた。 建設業界では,2010年度までに施工段階の温室効果ガス排出量を1990年度比で12%削減する目標を立てている。これは自らの事業活動に伴う環境負荷低減の目標値だが,一方で建設業が持つ技術は,産業や運輸,家庭などの各部門に課せられる温室効果ガス削減にも寄与できる。 その一つが,社会インフラや建物など構造物のLCM(ライフサイクルマネジメント)の視点である。こうした構造物は,一般の消費財に比べて極めて寿命が長い。企画・計画から設計・建設,さらには保守・運用段階までのLCMの視点により,長期的かつ継続的に適切な温室効果ガス削減が図れれば,エネルギー消費の削減効果は大きなものになる。これらは,新規に計画されたものだけでなく,既存の構造物にも等しく適用できる。 建設業が培ったLCMの視点。本特集では,その視点をもとに,「温室効果ガス削減」に貢献する鹿島の技術を紹介する。 |

| |

| |

| 鹿島の環境方針 | |

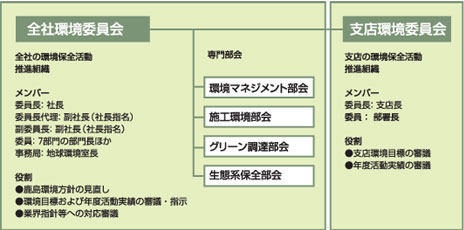

| 当社は1998年に「鹿島環境方針」を制定。社会基盤整備に携わるものとして,持続可能な社会の実現に貢献する旨を定めた。体制面では,社長を委員長とした全社環境委員会が組織されており,年度毎の環境目標の設定と達成状況の評価を実施。各業務分野の特性に応じて活動を推進する一方,部門共通課題への対応を目的に4つの部会を設置している。 当社環境目標の具体的な取組みの一つとして,設計業務では,すべての省エネ法対象案件に「全項目で国の基準値を5%※以上,上回ること」という自主基準を設定している。2006年度は対象案件123のうち98件で自主基準を達成し,これらの建築物の使用で1年間に3万2,343tの温室効果ガスが削減される見通しだ。 ※2008年度より一部15%へ引き上げ予定 |

|

|

| |

| 委員会と専門部会構成 |

|

| |

| |

|

| |

| ■ 環境負荷低減へ向けた

当社の取組みについて ■ 温暖化防止に向けた建設業の視点 ■ 予測・判定する技術 ■ 実現する技術 ■ 監視・制御する技術 |