| 特集:技術研究所の60年とこれから |

| |

|

| |

| 当社の技術研究所の所員は2009年3月現在総勢282名。 これまでに技術研究所で研鑽を積んだ技術開発のエキスパートたちは,社内各支店各部署におよそ640名いる。 合わせて約920名。実に社員の10人に一人が,「技研」のDNAをもつという勘定だ。 常に業界をリードする先進的な技術開発を重ねることができたのは,この豊富で優秀な人材の蓄積・ネットワークで「夢をかたちに」するこだわり。 「知識創造」の人材のデパートともいうべき技術研究所の若い研究者たちに,技術開発のこれからを尋ねた。 |

| |

| |

|

||||

|

||||

コンクリートはアルカリ性で,中性化すると中の鉄筋が錆びてもろくなるが,「コンクリート表面の保護材※2を塗布した試験体を海辺に近い場所でさらしたら,塗布しない場合よりも中性化が進行し,事前に実施した室内試験と逆の結果に」。そこで塗布材によるコンクリート中の水分のコントロール効果について考察し,「コンクリートが中性化しても鉄筋の腐食を著しく抑制できる」との考えに至った。実証実験とそれに対する柔軟な考察により,新たな適用可能性を拡げている。 「如何なる状況であっても,コンクリートは無くてはならない材料。世の中のニーズを踏まえ,当社独自の視点で,品質や環境負荷,コストに優れたコンクリート材料を開発していきたい」と,技術的な高みを目指しつつ,足元を固めて技術の確実性を高めている。 ※1 高靱性繊維補強セメント ※2 浸透性吸水防止剤「マジカルリペラー」 |

||||

| |

| |

|

|||

|

|||

AE法※や岩盤応力測定,電磁波レーダー計測などの計測技術は,医者が診察する時の触診やエコーのようなもの。計測データを解析して岩盤の向こう側のコンディションを予測・診断もしている。「岩盤の専門医」をめざした悪戦苦闘が,現在でも客先からの受託研究業務を継続させている。 地下構造物の周辺に存在する割れ目を地下水がどのような流れ方をするのかを解析してモデル化する研究をしている。「研究を進めていく中で,独りよがりの研究に陥らないためにも,現場からの視点,学術的な視点を常にバランスよく取るようにしています」と語る。 最近海外留学した経験を持つ。そこで教授や学生が研究に取り組む真摯な姿勢,物事を多方面から眺める視野の広さ,自由な発想を学び,研究活動に活かしている。 「業界最高峰の研究施設の中に,土木・建築・環境・電気・物理などの様々なエキスパートが身近にいて,分野を超えて容易に融合を図れる環境です。これを最大限活用して新たな課題に挑戦したい」とさらなる意欲をみなぎらせる。 ※Acoustic Emission 岩盤が変形・破壊するときに発生する弾性波を検出して,材料の健全性を評価する方法 |

|||

| |

| |

|

|||

|

|||

「残念ながら,これまでブレークスルーと言えるような大勝利を手にした経験はまだありません。しかし,学生時代に“失敗実験”を苦労しながら学術論文にまとめた経験があり,好敗戦処理でした」と語る。「研究に対して,また『技研』にとって常に “New Blood(新たな血流)”であり続けることが出来るように努力していきたい。いつか,教科書の内容がひっくりかえるような実験をしてみたいと企んでいます」。 現場や営業部門にとっての最大の援護射撃となるべく,「次の自社技術の種」を求めて,研究のフロンティアに積極的にチャレンジしている。 |

|||

| |

| |

|

|||

|

|||

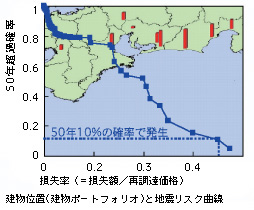

「この研究分野は幅広く,地震動,地盤応答,建物応答,経済的損失,対策最適化など多くの技術が関わります。社内に蓄積された高度な知見や要素技術を活用しつつ,確率論に基づいてリスク管理の戦略をいかに分かりやすく構築できるかがポイント」と語る。 「リスク管理は損失から逃げるための消極的な手段と思われがちですが,むしろ企業では合理的な経営,個人では快適な生活を実現するための積極的な手段です。リスク管理の考え方が広く一般に活用されるように,手法やツールの開発に取り組んでいきたい」と,一般市民の目線でリスクと向き合う。 いつ,どこで,どれくらいの災害が起こるのか,予測結果を検証することが難しいリスクの分野で,災害調査や各種実験などを行い,地に足が着いた知見の創出を目指す。 |

|||

| |

| |

|

|||

|

|||

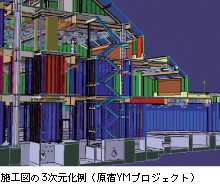

「一貫して『見える化』をキーワードにしています。私自身一度現場を経験し,現場内での進捗状況や作業の結果を誰が見ても分かるように,それを現場内で共有することが大事だと感じました」と,現場での施工管理の経験が直感的にニーズを掴み取る。 「ICタグやICカードなどの電波による個体識別(RFID※)を使って,現地で確認した結果をその場で収集し,パソコン上で整理して表示することを考えました。3次元で立体的に見えると非常に分かりやすいとの意見も多く,3次元で表示可能なシステムへ展開していこうと考えています」。 より分かりやすいシステム構築のため,全国各地の現場に出向く。目線は常にシステムのユーザーである現場に置かれている。今求められる課題を日々解決していく一方で,常に10年,20年先はこうあるべきというビジョンを持って研究開発に取組んでいる。 ※ Radio Frequency Identification |

|||

| |

| |

|

| ■ Chapter

1 技研のこれまで ■ Chapter 2 技研のいま ■ Chapter 3 技研のこれから ■ Chapter 4 これからの知識創造型ワークプレイス 新実験棟 技術ガイド ■ Chapter 5 これからの「知識創造」の担い手たち |