掘りつづける技術

都市部におけるトンネル工事の進捗は,地中のコンディションに大きく左右される。地盤や地中構造物との格闘はつきものだ。昨年3月に開業した東京メトロ半蔵門線延伸区間のうち,当社JVで担当した清澄白河駅〜水天宮前駅間(隅田川シールド)工区も,地中で熱戦が繰り広げられた現場である。

複線シールドトンネル工事となった担当工区は,清澄庭園の下を潜り,大きくカーブしながら隅田川の手前を直角に曲がり,水天宮前駅へと達するルートで,急曲線が連続する。1.2km以上におよぶ地盤は,発進部と到達部が軟弱な沖積粘性土層で,中間部では硬い洪積砂礫層に変わる不規則なものだった。橋脚杭などの地中構造物が多数残されていることも懸念された。

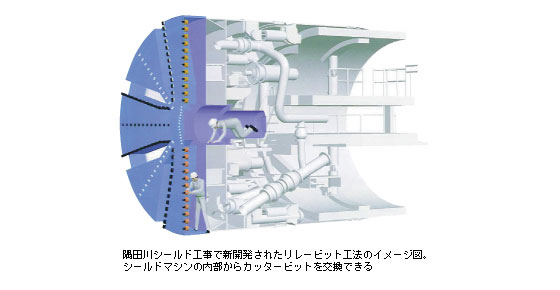

このような困難だらけの延伸工事を救ったのが新たに開発されたリレービット工法だった。

従来,シールドマシンによる平均掘削距離は約2km程度とされてきた。これは掘削していくにつれ,カッタービットが摩耗するためであり,掘削距離が2kmを超える場合には中間立抗を設け,そこでカッタービットを交換するか,もしくはもう1台のシールドマシンで反対方向から掘削し,ドッキングする方法などをとらなければならなかった。

リレービット工法は,長距離シールド工事の新しい掘削技術として,「いつでも,どこでも,何回でも」カッタービットを交換でき,地下インフラ構築における重要な工事手法の1つとなっている。カッターディスク内部に作業空間を設け,カッターの回転軸であるシャフトから作業員が進入して,磨耗したビットを交換することが可能である。当工事では,外径9.9mのシールドマシンは掘削のスピードを落とすことなくトンネルを築造することができた。

また,現在進行中の首都高速中央環状新宿線工事では,1.5kmの礫層区間を含む従来の常識を超えた2.6kmもの距離を,リレービット工法により中間立坑なしで掘進している。制約が大きい現場だからこそ生まれた技術革新の汎用の可能性は大きい。

|