|

特集:地震―事前防災の最新技術 |

| 3 menu 事前対策技術のメニュー |

|

ここでは事前対策技術のメニューを各フェーズで紹介しよう。 どこに対策が必要なのか,どんな対策が必要か,どうやって対策を講じるかといった地震発生の時間軸に沿って当社の最新メニューを見てみたい。 |

| |

| menu-1 どこに対策が必要か 日本全体で見れば,どこに地震が起こっても驚く状況ではない。 そのなかで,さまざまな条件を考慮して,どういう地域に被害が大きくなるのか,どこに対策が必要か,そうした地震被害を把握することは,対策を施す構造物を決定する際に,非常に重要である。 このフェーズでは,面,線,点のスケールから被害を予測するシミュレーション技術を紹介する。 |

|

|

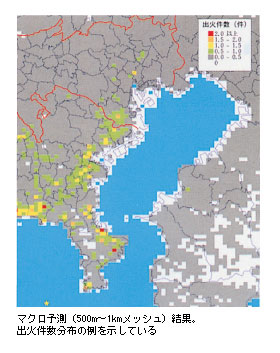

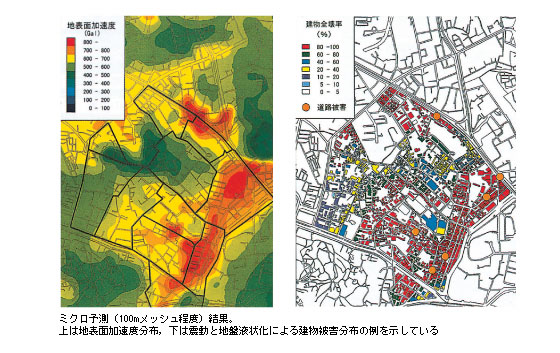

| 広範囲な面からミクロな点の予測まで――地震被害予測システム 都道府県別のリスクから,町丁目・建物一棟というきめ細かい単位のリスクまでを,一手にシミュレーションするのが地震被害予測システムである。 このシステムでは,阪神・淡路大震災の災害データ分析から,GIS(地理情報システム)を用いて各種の評価手法を統合することで,地震動評価,建物被害,ライフライン被害,火災の延焼,人的被害,経済損失までを一貫して予測できる。ミクロ予測の図を見れば分かるように,ピンポイントで精度の高い結果から,対策の優先度を判断することが可能だ。 |

|

|

|

|

| |

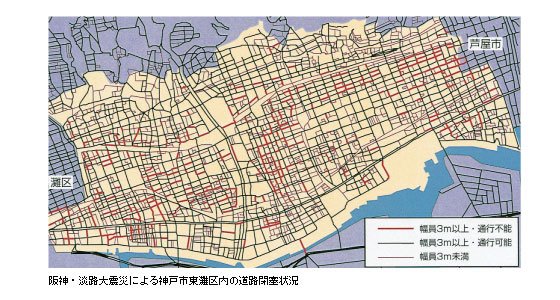

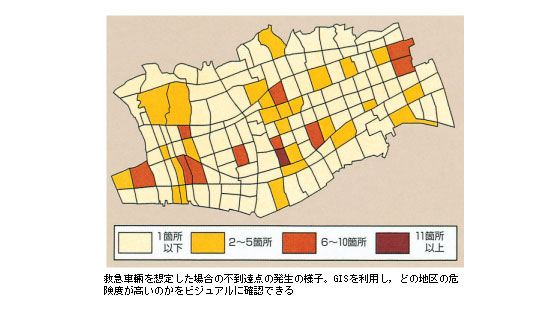

| 避難・救助の“線”の確保――道路閉塞推定システム 新潟県中越地震の際,避難場所である災害拠点を結ぶ道路が寸断され,それぞれが孤立したことは大きな問題だった。都市部でも同様に,阪神・淡路大震災のときに道路は大きな被害を受けている。被害は幹線道路のみならず,コミュニティ内でも道路への建築物の倒壊などによって相当数の街路が通行不能となり,避難や救急救助活動に支障をきたした。 そこで,地震動の強さ,老朽木造家屋の割合,狭幅員道路の割合などのデータから,地域内の道路が地震時に閉塞状態となる確率を算出し,地震直後の道路の物理的な利用の可能性を予測するのが道路閉塞推定システムである。 たとえば,狭い道路が多く,老朽家屋が密集した市街地ほど閉塞の確率は高まる。平常時と比較した場合の目的地(避難所や病院など)までの到達距離の増加量や,行き止まりとなってそこに到達できない地点(不到達点)の発生状況で評価を行う。これは細街路も含めた道路ネットワークの計画にも役立つ。 |

|

|

|

|

|

|

|

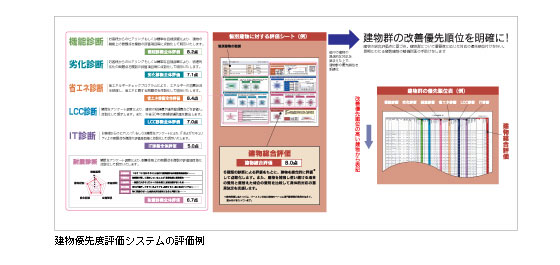

| 耐震を含め総合的に“点”を見極める――建物優先度評価システム エリアや道路といった「面・線」から個別の建物「点」へ,さらにミクロな被害予測――。経過年数や用途によって,改善の対象や内容が変わる個別の建物に対して,どこから改善していけばいいのかを判断できるのが建物優先度評価システムである。 このシステムは,地震対策だけを対象にしたものではない。建物機能,物理的劣化,省エネ,LCC(ライフサイクルコスト),ITやセキュリティ,そして耐震の各診断項目によって,個々の建物を同じ尺度で評価し,建物群のなかで改善の必要性の優先順位をつけるシステムなのである。 6種類の診断をもとに,建物を総合的に評価し点数化する。また,建物を補強して使い続ける場合と,建て替えた場合の概算費用を比較して意思決定をサポートする。 発生頻度の低い大地震への対策だけでなく,日常的な機能や維持管理などを組み合わせて,総合的な観点から対策を決定することができる。 |

|

|

| クリックすると大きくなります |

| |

|

■ 1 introductionい |

いつでも,どこでも起こりうる地震 いま、すべきこと menu-1 どこに対策が必要か menu-2 どんな対策が必要か menu-3 対策はどうやって行うか |