|

特集:鹿島の160年

創業期「洋館建築の鹿島」として

●ルーツは町方棟梁から

創業者鹿島岩吉は1816(文化13)年武蔵国入間郡小手指村上新井(現在の埼玉県所沢市)で生まれた。江戸・四谷で大工の修行後,棟梁株を入手し,1840(天保11)年,江戸・中橋正木町(現在の京橋,ブリヂストン美術館付近)に店を構えた。屋号は「大岩」(大工の岩吉の略か),当時江戸は火事が多く,大工の仕事は減ることはなかったという。やがて3つの大名屋敷の出入株を得,桑名藩松平越中守の江戸屋敷ほかを建築した。

鹿島岩吉創業当時の様子(想像図) |

●横浜へ進出

1858年日米修好通商条約締結後,一年足らずでの開港を迫られた当時の江戸幕府は,大急ぎで貿易港としての横浜をつくりあげる。領事館・商館・住宅など横浜は大建築ブームとなった。もともと漁村で土着の出入り職人もなく,そこでは自由競争と一括請負が行われる。賃金相場は高騰し,江戸の職人がこぞって進出した。このような状況下,岩吉も江戸の店をたたんで横浜進出をはかった。結果,横浜居留地第一号の英一番館やウォルシュ・ホール商会(通称アメリカ一番館)を建築。その他多くの外国商館を請負った。今日の鹿島は横浜において先ず固められたのである。

英一番館

1860(万延元)年完成,入母屋根の木造2階建てで,英国商社ジャーディンマセソン商会による居留地第一号の商館 |

●西洋館棟梁として名を馳せる

明治の文明開化とともに,西洋館建築技法を身につけた岩吉は,その信用と人脈で新政府の重鎮であった旧長州藩関係の建築工事を請負うことになる。長男岩蔵も父を事業面で手助けする。高輪毛利公爵邸洋館,蓬莱社(後の十五銀行)等をはじめ,抄紙会社(王子製紙の前身)工場,神戸製紙所(三菱製紙の前身)工場など,当時時代の先端を行く新式の建物を次々に施工した。

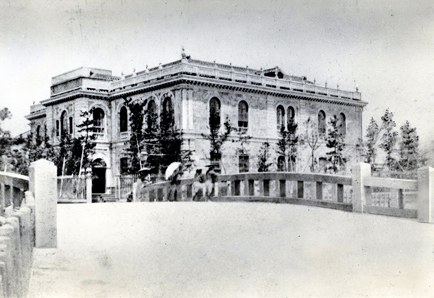

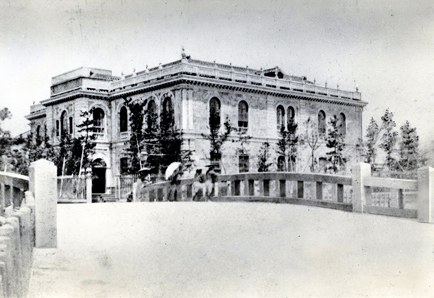

蓬莱社

1872(明治5)年〜1873(明治6)年,後藤象二郎が事業を経営した本拠で木造石張,当時は新橋駅と相対して東京名物の1つであった |

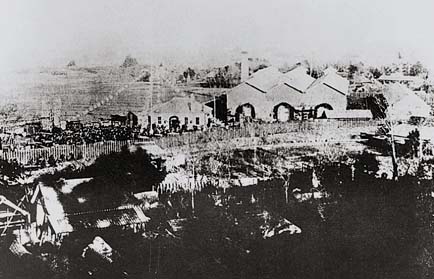

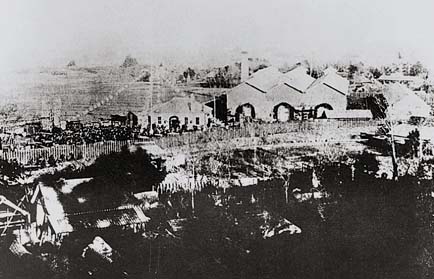

抄紙会社(王子製紙)工場

1874(明治7)年〜1875(明治8)年,日本最初の近代的製紙工場であり,当時としては珍しい本格的煉瓦造であった |

岡山県庁

1878(明治11)年〜1879(明治12)年,木造2階建の579坪の洋風建築で一括請負であった |

|