特集:エコサイト――CO2削減施工の最前線

建設現場で,土砂の取扱いはCO2の削減と切り離せない。発生する膨大な掘削土は,時に大型ダンプでの運搬処理も数千回,数万回にもおよぶ。

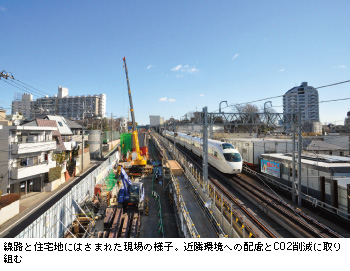

都市部では事故や騒音,渋滞などへの配慮が必要になる。こうしたなか,住宅地内の工事現場で,運搬車両を大幅に削減する取組みが始まった。

場所:東京都世田谷区/発注者:小田急電鉄/規模:4線地下化 施工延長451m 掘削土再利用連続壁(CRM)工法 掘削断面積6,846m2/工期:2004年9月〜2014年3月(予定)/東京土木支店JV施工

ダンプ1,600台分のCO2削減

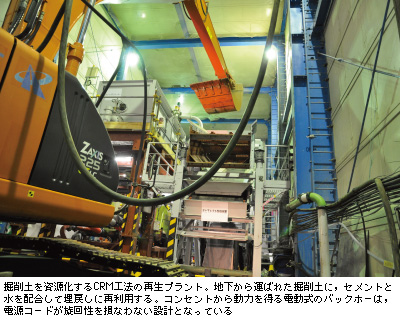

東京・世田谷区と渋谷区の小田急電鉄小田原線代々木上原駅〜梅ヶ丘駅間で行われている連続立体交差及び複々線化事業。第5工区の当社JVの現場(延長451m)で,掘削土を現場内で資源化するCRM(Continuous Walls Using Recycled Mud:掘削土再利用連続壁)工法のプラントが稼動している。当社JV工区の地下掘削土を泥土モルタルに加工して,地中連続壁として埋め戻す。

土砂は水平多軸回転カッターにより切削され,安定液とともに流体輸送で地上に汲み上げられたあと,土砂分離機で安定液と分離されて再利用可能な資源となる。プラントで高炉セメントと水が加えられ,生コンのような泥土モルタルができる。発生土量の約60%を再利用する計画だ。

これにより,運搬車両は10tダンプ1,620台の削減が見込まれ,CO2に換算すると約80tが削減できるという。

最初に壁を越える

掘削土は,流体輸送することで数百メートル離れたポイントからでも素早く運び出せる。スケールメリットを生かすため,隣接工区とのプラントのシェアを小田急電鉄に提案した。「事業者の立場に近い視点で考えた。やってみたいと思う気持ちが強かった」(木元清敏所長)。

資源化によるCO2削減へのアプローチはまだはじまったばかり。「だからこそ大きな可能性を秘めている。なにごとも最初に壁を越えるということはたいへんだが,鹿島にとって大きな一歩になる。それが現場の推進力になっているのです」と木元所長はいう。

|

住宅地で静かな工事

木元所長によると,「運搬車両の削減はCO2削減もさることながら,近隣への配慮の効果がなにより大きい」という。現場周辺は閑静な住宅エリア。「ダンプの往来を1台でも減らして,住民の安心・安全を確保したい」との願いが強かった。

住宅地での騒音対策にはもう一つ,電動式のバックホーの導入が強い味方になっている。ディーゼルにくらべてCO2排出量が小さいだけでなく,機械音が格段に小さい。昼夜での継続的な作業ができ,プラントやトンネル内の閉塞的な空間で排ガスが出ないのも大きい。プラントも防音シェルターで覆うなど,稼動時の騒音や振動にも最大限の配慮をしている。

|

当社JVでは現場事務所の一部に太陽光発電を使用している。新宿方面へ向かう列車が梅ヶ丘駅を出るとすぐ右側に,屋根に取り付けられた太陽光パネルが見えてくる。

「現場 de ソーラー」とネーミングされたこのプロジェクトは,当社環境本部の主導で始まった。当現場に導入されたのは昨年10月。小田急電鉄からの環境配慮施工の呼掛けと,社内からの太陽光発電試行の打診が重なって実現した。国土交通省の「新たな温室効果ガス削減環境事業モデル」調査の実証現場でもある。

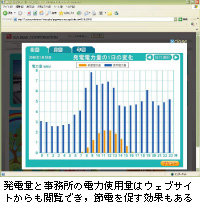

1日の発電量は晴れた日で10kWhほど。環境本部では,毎時間の発電量と事務所での電力使用量をウェブサイト上で「見える化」した。木元所長はこれによって「所員たちに節電への“気づき”が芽ばえ,事務所全体で環境配慮への意識が強まるのを感じた」という。

太陽光パネルは現在,町田市庁舎新築工事や西武鉄道の立体交差工事(拝島線萩山駅〜小川駅間)などの現場でも設置されており,当社では今後も普及に努めていく方針だ。