不戦不焼の姫路城は、築城以来「戊辰戦争」(1868)、「廃藩置県実施後の存城の決定」(1873)、「太平洋戦争の空襲」(1945)などの危機を乗り越え、戦前・戦後へと約30年間にわたる昭和の大修理が行われました。

その後45年が過ぎ屋根瓦、白漆喰壁や軒、庇に傷みや汚れが激しくなってきた為、本格的な修理を行います。

姫路城の瓦は本瓦葺きで、平瓦(女瓦)と丸瓦(男瓦)を交互に組合せ、丸瓦の継ぎ目に屋根目地漆喰が施されており、大天守を中心として、別名「白鷺城」と呼ばれる美しさを醸し出しています。 400年余りの歴史の中、歴代の城主の修理過程の遺産として、軒平瓦(軒唐草瓦)や軒丸瓦(巴瓦)、そして、鬼瓦等々に城主の家紋や桐紋などが残されています。 屋根の修理工事では、屋根瓦は全面的に撤去し、一枚一枚傷み具合の調査を行ない、記録に残し、選定を進めながら、瓦の葺き替え工事を行ないます。

屋根修理(改修前)

屋根修理(改修前)

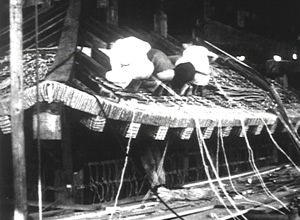

「昭和の大修理」の様子

平瓦撤去

鬼瓦撤去

平瓦葺き

丸瓦葺き

大天守の外壁は、格子状の骨組の下地に、分厚い土壁と漆喰を塗って仕上げてあります。写真の囲み部などでは、漆喰壁の汚れや傷みが進行していることが分かります。今回の保存修理工事の内容として、上層部においては、下地からの修理を行なう予定です。専門的に言いますと、「小舞」→「荒壁」→「大斑直し」→「中塗」→「小斑直し」→「漆喰塗」という工程で修理を進めていきます。下層部では、表面の漆喰の修理が主な修理内容となります。その他、軒先や破風、懸魚や建具などの漆喰塗を中心とする修理作業を進めていく予定です。

漆喰塗りかえ(改修前)

漆喰塗りかえ(改修前)

「昭和の大修理」の様子

漆喰撤去

漆喰撤去

小舞取付

漆喰塗