お城を覆う素屋根工事に着手する前に、姫路城や周辺の地面(特別史跡)を傷つけず、滞りなく工事を進めるために、様々な準備を行ないました。ここではその準備工事について、写真でご紹介します。

お城の正確な位置を測量し、これから作る構台と素屋根の位置を決定しています。

2009年10月9日に初めて現場公開があり、報道関係者の前で測量しました。

姫路城東側の「喜斎門」は、重機やすべての車両の入り口になるため、2009年11月中旬から石橋を傷めない為の補強工事を行ないました。

5年もの工事期間中、多くの工事車両が連日通行する仮設鉄骨橋となりますので、安全を確認すべく工事関係者による鉄骨の厳しい品質検査が行なわれました。

鉄骨橋建方作業は100トンラフタークレーンで行ないました。鉄骨重量も重い上に、橋までの距離が遠くなったため、通常より大きいクレーンを使うことになりました。

これから始まる工事では最大60トンもの車両が通るので、石橋に荷重がかからないように橋の上を覆うようにアーチ型の鉄骨の橋を作りました。

鉄骨の骨組みの上には、「覆工板」と呼ばれる厚さ20cmの床板を敷き並べて、車両重量を支えます。

覆工板の敷設が完了しました。鉄骨の橋へアプローチするためのスロープも事前にコンクリートで構築しています。これで喜斎門にかかる橋は完成です。

工事エリアの区画のために、「仮囲い」を設置しました。姫路城は地面の下も「特別史跡」ですので、地面に杭などを打たない工夫が必要です。

仮囲いが出来上がりました。城内は一般の方々も通行しますので外灯を設置しました。

お城を覆う素屋根をつくるための重機の走行路や、材料運搬のための作業台を「構台(こうだい)」といいます。

ここでは構台ができるまでをご紹介します。

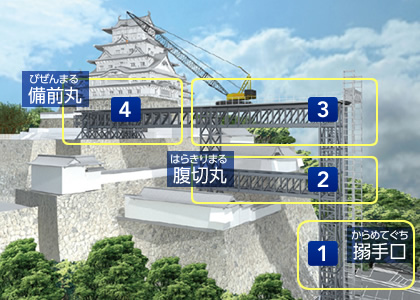

構台の完成予想図です。

図右下の「搦手口(からめてぐち)」から「腹切丸(はらきりまる)」、「備前丸(びぜんまる)」へと、鉄骨が組み立てられていきます。

ここからは、この巨大な構台の組み立て手順を写真とともにご紹介していきます。

地面を保護しながら、構台の基礎をつくります。

地面を保護しながら、構台の基礎をつくります。

姫路城は地面の下も「特別史跡」となり、基礎を安定させるための杭を打てません。地面の上にシートを敷き詰めて大量の砕石を投入するのは、史跡にできるだけ影響がないよう、地面に均等に荷重をかけ、一箇所だけに荷重がかからないようにするためです。

搦手口に構台の基礎をつくっていきます。写真は基礎の鉄筋組み立てと鉄骨を固定するアンカーボルトがセットされた状況です。ここから約38mの高さにまで鉄骨を組み立てていきます。

搦手口と腹切丸の横断梁(下段)を取り付け、さらに上方へ鉄骨を伸ばしていきます。

搦手口と腹切丸の横断梁(下段)を取り付け、さらに上方へ鉄骨を伸ばしていきます。

搦手口(手前)と腹切丸(奥)の横断梁が取り付けられました。しかしこれはまだ下段です。まだまだ上に伸びていきます。

搦手口の鉄骨も腹切丸から建てた鉄骨もどんどん上に伸びていきます。お城がある備前丸の高さまで構台は上がっていきます。

搦手口と腹切丸の横断梁(上段)をつなげ、38mの高さまでクレーンを吊り上げます。

搦手口と腹切丸の横断梁(上段)をつなげ、38mの高さまでクレーンを吊り上げます。

約37mの高さでようやく搦手口と腹切丸の横断梁がつながりました。この上に載せるクローラークレーンの作業床ができたら、クレーンの移動が始まります。

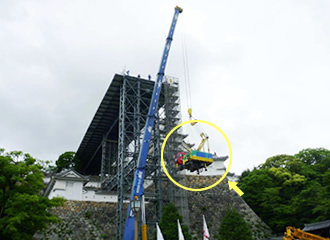

80トンクローラークレーンを、巨大な200トンクレーンで吊り上げ、38mの高さまでクレーンを移動させます。

構台の上で作業するのにクレーンは必要不可欠です。

38mの高さまでどのようにしてクレーンを移動させるのでしょう?(詳しく読む)

腹切丸と備前丸をつなぎ、構台が完成します。

腹切丸と備前丸をつなぎ、構台が完成します。

ブームを取り付け、構台を伸ばしていく準備ができました。

備前丸も同様に基礎を作り、足元の鉄骨をつくったあと、腹切丸と備前丸をつなぐ鉄骨を取り付けていきます。

雨しずくによるお城への汚れ防止と絶対に物を落とさないよう、構台に手すりや屋根を設置しています。またこの下を見学用通路として一般のお客様が通行することとなります。

組み立て開始から3ヶ月半。ようやく構台が完成し、お城を覆う「素屋根」工事の準備が整いました。

構台の上で作業するにはクレーンが必要不可欠となりますが、

38mの高さまでどのようにしてクレーンを移動させるのでしょうか?

今回は左の写真のように、80トンクローラークレーン(写真右)を、巨大な200トンクレーン(写真左)で吊り上げることにしました。

さすがの200トンクレーンでも丸々1台のクローラークレーンを一度に吊り上げることはできません。ある程度分解してからそれぞれの部品をクレーンで持ちあげ、構台の上でもう一度組み立て直します。

写真は80トンクローラークレーンの本体部分を吊り上げているものです。これでも約30トンもの重量があります。このほかにはキャタピラーやカウンターウェイト、ブームも吊り上げて構台の上で組み立て直していきます。

クレーン本体部が構台の上で組み立てられた状態の写真です。写真の右側から色々な材料を構台にあげ、お城まで運んで行きます。お城とくらべると構台の大きさがわかると思います。

ブームを取り付けて完成です。これから次の構台を伸ばしていく準備ができました。

いよいよ、お城を覆う「素屋根」をつくります。瓦や漆喰壁を外したり補修する間、お城を風雨から守るための素屋根。

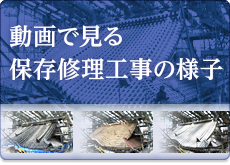

ここでは素屋根が完成するまでの様子をご紹介します。

素屋根の基礎をつくっていきます。型枠と鉄筋を組み立てて、コンクリートを流して固めていきます。数年先にはこのコンクリートを解体しなければいけないので、解体しやすいような工夫も施しています。

次は鉄骨を建てるための基礎をつくります。城内見学の入口だった水五門前にも造りますが、見学開始時には再び通れるようになりますのでご安心ください!

非常に狭く入り組んだところに、正確に鉄骨を建てるためには、緻密で立体的な測量技術が必要です。

いよいよ素屋根鉄骨の建方開始です。鉄骨部材は細い角鋼管をトラス状に組み合わせて出来ており、できるだけ軽くなるよう工夫されています。

姫路城の敷地内では火気厳禁なので、少しの寸法ミスも許されません。通常の規制のない現場では溶接等の火花の出る作業がありますが、姫路城ではそれができないからです。

鉄骨の上では鳶工の作業員さんが命綱を使って移動します。安全で作業しやすいよう、予め工場でメッシュ状の鉄筋を鉄骨に貼りつけ、歩きやすいように工夫しました。

足場となる鉄骨を軒下に取り付けているところです。狭い隙間に通して下ろした鉄骨を90度回転させてから取り付けます。

お城の西側、中庭・台所と呼ばれるところは、屋根が入り組んでおり、鉄骨を通すと10cmしか余裕がないところがありました。

お城の北側にも渡り櫓の屋根が多いため鉄骨柱が建てられず、22mもある長い梁を橋をつくるようにして、両側から鉄骨梁をワイヤーで吊りながら張り出し、後で中間梁を入れてつなぎました。

国宝で世界遺産でもある姫路城に傷ひとつつけてはいけない!というプレッシャーの中、狭いところに大きな鉄骨を通していくという、緻密な作業が続きます。

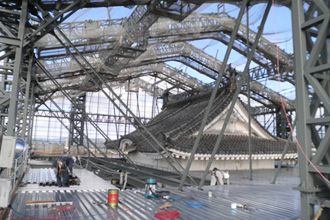

お城がだいぶかくれてきました。構台の高さが約37mですので、鉄骨がかなり組み上がってきたことがわかります。

いよいよ屋根の鉄骨の取り付けです。構台の上で予め山形に組み立てた鉄骨を吊り上げて取り付けることにしました。

最上階の床は張り出しが大きいため、そのままでは床を支えきれません。そこで、屋根から鉄骨の斜材で吊り上げて固定しています。

作業スペースの状況です。このスペースを利用して屋根の葺替えや漆喰の補修をします。天空の白鷺、見学者ブースからはここでの作業が見学できます。

素屋根でお城が見えなくなってしまうので、実物大の姫路城を写したシート・パネルを外壁に貼っています。左上にみえる窓は一般のお客様が入る見学スペース(天空の白鷺)の窓になります。

現在は内装工事や修理工事の準備を行っております。一般公開は3月26日からです。