曲線桁を連続的に送り出す

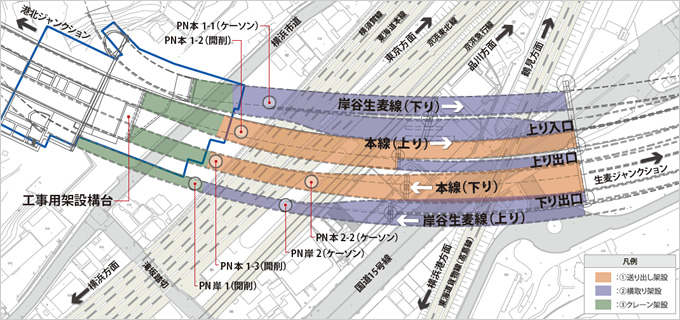

交通の要所で,7本もの桁をどう架設するのか。主に「送り出し架設」と「横取り架設」という2つの工法を用いている。その他,一部の桁はクレーンでの架設も行う。

桁架設方法の区分

本線(上り)と本線(下り)の桁は,送り出し架設工法を採用。港北ジャンクション側の工事用架設構台で桁を地組し,生麦ジャンクション側の到達橋脚まで桁を送り出し,架設する工法だ。「構台スペースに制約があり,また線路直上で桁を動かす作業は,深夜の約2時間に限られます。そのため,桁を分割して送り出し作業を繰り返す方法を採りました」と説明するのは,監理技術者として現場を率いる貞末和宏副所長。入社以来,JR横須賀線武蔵小杉新駅工事など鉄道工事の現場を主に歩んできた。全長250mの本線(下り)桁の場合,桁を7分割した(最大77.4m,最小5.2m)。

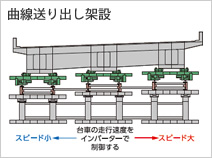

「通常は,桁を送り出すには,ジャッキを用いることが多いのですが,作業時間を考え,連続的に送り出す方法を探求しました」(貞末副所長)。自走式台車やキャタピラ状の装置などを採用・改良して,効率化を図った。その中で,最も苦労したのは曲線の桁を計画どおりに送り出すことだ。曲線桁は,円弧を描く。外側を内側より速く動かす必要がある。線路直上で,最大で約2,000tになる桁を高い精度で送り出すことは非常に難しく,これまで前例がない。そこで,各装置を適正なスピードに制御しながら,リアルタイムで位置を把握できるシステムを開発。施工前には,実物大の走行試験を行い,確実に稼働することを確認した。誰もが妥協をせずに,何度も試行錯誤しながら,装置とシステムを仕上げていったという。

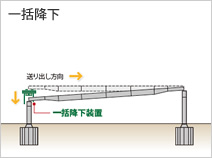

この方法で先に架設した桁上にレールを敷き,次の桁がそのレール上を進むことで桁が延びていく。この“縦取り”と呼ばれる作業を繰り返し,最終的に桁を降下させ,所定の位置に据え付ける。ここでも曲線桁の走行速度を高精度で制御するシステムが活用されている。

貞末和宏副所長

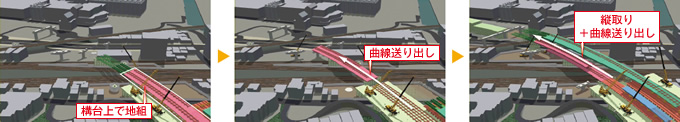

曲線送り出し架設ステップ図

桁を工事用架設構台にて台車上で地組

地組した曲線桁を道路線形に合わせて送り出し,架設する

同様に構台上で地組した桁を,先に架設した桁上を曲線で縦取りし,その前方に送り出し架設していく

縦取りから横取りへ

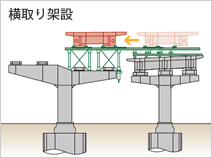

出入口と岸谷生麦線となる5つの桁は,横取り架設工法で構築された。この工法は,まず先行して架設した本線(上り)と本線(下り)桁上のレールを利用して,桁を“縦取り”して所定の位置まで運ぶ。その後,桁を横にスライディングさせ,様々な設備を組み合わせて降下して架設する。工区両端の作業構台で同時に桁を地組することで,施工の合理化と工期短縮も可能にした。

「この橋は,桁の送り出しや縦取りが複数回行われ,密集した場所で架設します。2つの構台で同時に桁を地組し効率化を図りましたが,架設については順次行うしかありませんでした。最初の送り出しを行ってから3年半,線路直上部での工事を無事故・無災害で終えました。私も背負っていた重荷を少しだけ降ろせた気がします」(貞末副所長)。

桁架設の特徴

桁を送り出す自走式台車は,外側を内側より速く動かす必要がある。装置を適正なスピードに制御できるシステムを開発

送り出した桁や縦取りした桁を最終的に一括降下させて所定の場所に据え付ける

所定の位置で桁を横にスライディング(横取り)させて架設を行う

縦取りの状況。架設を完了した桁上を縦取りし,架設箇所の下を通過する列車の安全性向上を図った

安全性と施工性を両立させる

架設中に大地震が起きたとしても,鉄道に対する安全性を確保しなければならない。「当初の設計は,桁が標準状態であることを前提に,耐震設備の設計がされています。しかし,縦取りや横取り,一括降下などで桁が位置や状態を変えた場合でも,決められた耐震性能を確保するには,現場で一から計画,設計を行い,施工しなければなりません」と話すのは,井上透工事課長代理。

耐震性能を確保するには,完成した桁や橋脚に,移動する桁を固定することが基本となる。この構造や仕様をどうするかを決めていくのだ。「設計根拠を示し,施工計画を取りまとめるのは簡単ではなく,苦労も多いです。ただ,自分が提案したものが認められ,それを実際に施工する。それは,やり甲斐でもあります。また,夜間の短時間での作業です。効率的な施工を実現するため,構造や仕様を決められることは施工者にとってメリットです」(井上工事課長代理)。列車が通過する時間帯では,より高い耐震性能が求められ,初電までに,耐震レベルを高めるため,固定箇所を増やす作業も必要となる。

井上透工事課長代理

井上工事課長代理は,横取り架設桁のほか,高遮音壁,落下物防止柵など数多くの担当を持ち,現場を奔走している。そんな日々から,大切なものを学んできた。「もの造りの根底に流れているものは,お客さまや協力会社との信頼関係です。それを築くためには,わからないことは素直に聞き,自らも知識の幅を広げ,深めようとする努力,自己研鑽が大切です。耐震設備や鋼製桁など,様々な専門知識を身に付けることができました。そして,この現場には盤石な信頼関係があります」(井上工事課長代理)。

桁の支持点における耐震設備。この設備で,桁を段階的に降下させ,橋脚まで降ろしていく。降下中は,桁と設備,橋脚を常に固定し,所定の耐震性能を確保する

桁降下中の作業状況。耐震性能を確保できる本数のボルトなどで常に固定している