第60回 ブラジルで製鉄所を建設する―ウジミナス製鉄所

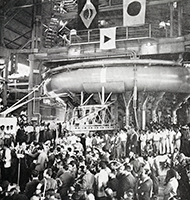

昭和37(1962)年10月26日、ブラジルのイパチンガに完成したミナスジェライス製鉄所1号機の火入れ式が盛大に行われた。当時日本最大のプラント輸出といわれたブラジルと日本の合弁会社の製鉄所は、わずか3年で完成した。鹿島は福岡県小倉市(現・北九州市)に設計事務所を置き、1万枚近い設計図面を作成、ブラジルへは社員11名が、土木、水道、建築の設計・施工の技術指導のため赴任した。日本の建設会社初の南米進出の工事でもあった。

火入れ式当日のミナスジェライス製鉄所高炉付近の様子クリックすると拡大します

火入れ式当日のミナスジェライス製鉄所高炉付近の様子クリックすると拡大します

遠くて近い国・ブラジル

日本から2万3,000km離れているブラジルとの時差は12時間。リオデジャネイロやサンパウロまでは現在でも飛行機を1~2回乗り換えて30時間ほどかかる。昭和35(1960)年頃は、飛行機でもハワイ、サンフランシスコ、ニューヨークなどで乗り換え、乗り継ぎをしながら何日もかかるのが普通であった。

ブラジルへの移民は明治41(1908)年、第1回移民船笠戸丸に乗って781人がサントス港に到着したことに始まる。その後現在までに約26万人の日本人がブラジルに渡った。今では約200万人の日系人が暮らす世界最大の日系人居住地である。ブラジルは元来農業国であり、日本人移民も当初は農業移民がほとんどであった。

ブラジルの広大な国土と鉱物資源、水力資源は開発が進むにつれて、年を重ねるごとに工業化されていった。飛行機がなくては生活できない広大な未開発の地と、豊かな鉱物資源とが人々に新しい町づくり、開拓者精神を湧き立たせた。鉄鉱石は埋藏量数百億トンと推定され、現在では生産量世界第3位を誇る。20世紀前半のブラジルでは紡績工業、食料品工業などが多かったが、戦後はアメリカをはじめ諸外国からの投資が非常に活発となり、各国が競って進出してきた。昭和30年代には日本企業も10数社が進出していた。その中の一つで最大規模を誇るのがウジミナス・プロジェクトである。

ウジミナス・プロジェクト

ウジミナス・プロジェクトは昭和31(1956)年4月、ブラジルのクビチェック大統領が安東義良駐ブラジル大使と会談したことに端を発する。大統領は「50年の進歩を5年で」をスローガンに新経済5カ年計画を進めていたが、その一環として自らの出身地であるミナスジェライス州に製鉄所を建設したいと考え、日本側の協力を要請した。終戦から10年、日本の鉄鋼各社はそれぞれの設備能力を増強することに尽力しており、海外での製鉄所の建設・運営に注ぐ余力があるとは言えなかった。しかし、当時の経済団体連合会の力添えもありナショナル・プロジェクトとして、八幡製鐵(現・日本製鉄)を中心に協力が推進される。同年11月、日本側鉄鋼調査団がブラジルを訪れ、大統領が任命したブラジル側チームと共に、製鉄所建設の候補地を求めて、ミナスジェライス州東部イパチンガの地に立った。大企業の進出は関連した他の企業の発展も促すこととなり、完成すればここを基盤として日本企業が一層発展すると考えられた。

昭和32(1957)年12月、日本に日本ウジミナスが設立され、さらに日本とブラジルの合弁会社ウジミナスが翌年1月に発足する。日本側は総資本の40%を出資し、八幡製鐵を中心に年産200万トンの鉄鋼生産を目標とした。鉄鋼大手7社と東芝、日立など関連7社で構成する日本ウジミナスが経済援助、技術協力の任にあたる。富士製鐵(現・日本製鉄)はコークス炉関係と化成工場、日本鋼管(現・JFEスチール)は転炉、その他一式を八幡製鐵が担当することとなった。

鹿島では早くからこの工事に携わりたいと考え、昭和33(1958)年春、常務取締役野沢巳代作を中心としたチームを現地に派遣、調査と交渉を行った。野沢は鹿島に入社して数件の現場を経験したのち志願してニューヨーク大学に留学、土木学科で水利工学と経営学を修め、大正13(1924)年に卒業して鹿島に戻った。留学中も帰国してからも惜しみなく学んだことや知識を還元している。(鹿島の軌跡第20回参照) 野沢はその後2回現地へ赴く。2回目は、ウジミナスからの工事入札招待で同業他社3社と共に応札準備を整えての渡伯だった。しかし、応札の第一条件である現地請負業者との提携が不調に終わり、入札はできなかった。ブラジルの法律で施工は国内業者でなければならない。ウジミナス側は製鉄所建設に十分な知識と経験を有する日本の建設業者の参加を希望していたのだが、それが叶わず、次善の方法として技術援助が求められる。鹿島では「技術援助」の方向で交渉を進めることとなった。

昭和33(1958)年8月20日付で本社内にブラジル工事に関する一切の業務を統括するブラジル室が設置される。渡邊喜三郎副社長を室長に鹿島忠夫専務を室長代理に据えた。渡邊は戦前に台湾の日月潭工事(鹿島の軌跡第8回参照)で所長を務め、その後大阪支店(現・関西支店)を立て直した人物である。戦後は土木のプロジェクト全般にかかわっていた。また、鹿島忠夫は京都大学土木学科出身で、施工の難しい土木現場を数多く担当していた。

「技術協力」という形に

昭和33(1958)年、鹿島は日本では珍しい設計請負契約をウジミナス社と結ぶ。同年秋、土木建築工事の設計を八幡製鐵から日建設計工務(現・日建設計)と鹿島が共同受注し、土木、水道、建築関係の設計を分担した。昭和34(1959)年9月には福岡県小倉市にウジミナス工事小倉設計事務所を設け設計にかかる。所長は常務取締役設計部長土岐達人が兼務、そのほか土木建築事務の精鋭約30人が本務、兼務を務めた。

昭和34(1959)年9月4日、東京・大手町ビルのウジミナス買付ミッション事務所で、技術援助協定に関する覚書の調印が行われた。翌年1月19日に2名が、2月4日に1名が、3月25日に3名がブラジルに発った。ウジミナス社との建設工事技術援助協定は昭和35(1960)年3月に調印された。この協定に基づき鹿島は技術研究所から諸角理事を派遣して基礎調査を行う。建設に当たっては、ミナスジェライス製鉄所と技術援助契約を結んで、建設局部課長及び上級技師として11名の技術者を派遣し、建設工事に協力することになる。

技術者はウジミナス社と個人雇用契約を結び、職務に従事する。ウジミナス側は技術者に対し本国給与、現地給与を支払うほか、家族を含む現場までの往復旅費、医療費、生命保険料などを負担し、家具付き住宅を有償で提供する。ウジミナスは鹿島建設に対して技術者提供の補償として報酬を支払う。鹿島は製鉄所建設工事の設計、施工、現場管理の3つの部門と密接にかかわることになる。各契約はそれぞれ別個に結ばれているが、その内容は互いに関連性があり、各部門が定められた工程表の元、作業の調整、情報の交換などを円滑に行うことができた。

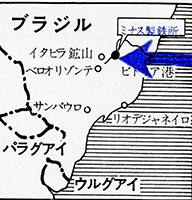

製鉄所位置図クリックすると拡大します

製鉄所位置図クリックすると拡大します

技術援助協定仮調印。ラナリー社長(左)と鹿島守之助会長、渡邊副社長 1959年4月クリックすると拡大します

技術援助協定仮調印。ラナリー社長(左)と鹿島守之助会長、渡邊副社長 1959年4月クリックすると拡大します

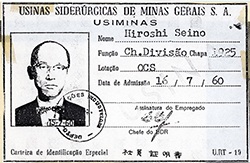

ウジミナス社の社員証明書(清野宏氏より寄贈)クリックすると拡大します

ウジミナス社の社員証明書(清野宏氏より寄贈)クリックすると拡大します

豹、鰐、蛇、牛・・・イパチンガ

リオデジャネイロ市から300km、サンパウロ市から450km北側にミナスジェライス州の州都ベロオリゾンテ市がある。現在は人口240万人のブラジル第4位の大都市であるが当時の人口は40万人程度だった。ここにウジミナス本社があり、その東方約100km、海抜240mのイパチンガの草原に製鉄所を作る。

日本からイパチンガまでどういう行程だったか書かれている記録は見つけられなかったが、昭和36(1961)年12月に鹿島守之助会長、卯女社長、昭一副社長が訪れた時のことを鹿島守之助会長が1962年4月号の『鹿島建設月報』に書いており、ベロオリゾンテから3人乗りの「テコテコ」と呼ばれる飛行機でイパチンガまで行ったとある。また、卯女社長は同誌3月号で、テコテコ3機に分乗し、45分くらいで到着した。ヘリコプターのように小さいが、外がよく見え、案外揺れないで気持ちがいい。現場そばのアセジッタの空港では関係者全員が出迎えてくれた。鹿島副社長の乗った飛行機はブレーキの具合が悪かったが無事到着した。飛行場からイパチンガに行く途中は道路工事が行われていて、ダンプトラックが石を満載して走り、埃がひどいと書いている。

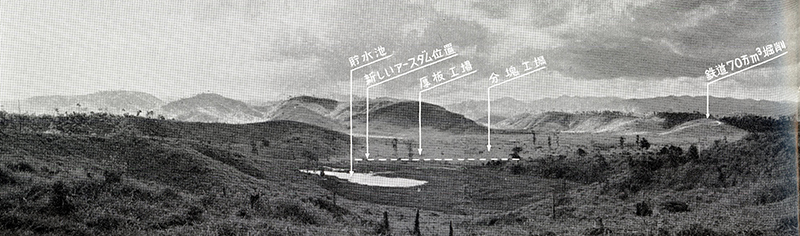

イパチンガには貿易港のビトリア港に通じる664kmを13時間ほどで走るミナスビトリア鉄道が東西に通っている。当時世界最大の鉄山と言われたイタビラ鉱山から露天掘りで鉄鉱石を積み出してビトリア港まで運ぶ。人を載せての運行は19両列車上下1本ずつ、鉄鉱石を満載した100両近くが連なる貨車は数多く通っている。沿線は当時人口2,000人のイパチンガ以外一面の草原で、ウジミナスの工場群はこの草原に造られる。都市は南側に沿った丘陵部に計画、水源はすぐそばを流れるピラシカバ川を利用した。対岸は政府保護林で、ブラジル豹(=ジャガー)が棲息しており、貯水池となるあたりには、体長1.5m前後のワニがたくさんいる。

ここが建設地として選ばれた理由は、まずミナスビトリア鉄道の沿線であること。また、鉄鉱石積出用の船舶入港時に、ウジミナス用の石炭を運んで来ることができる。イタピラ粉鉱の利用もできる。粉鉱は、塊鉱と比べて販売が容易でなく、国内で活用しなければならない。ウジミナスではこれら廉価な粉鉱を利用して、焼結鉱を多量に生産できる。加えて広汎にわたる電力供給の保障があったこと。ピラシカバ川とドーセ川の合流点にあり、水量、水質両面とも工場用水に恵まれていることなどが上げられる。

建設地付近には、住宅もなければ道もない。原野と少しの牧場がどこまでも続いていた。蛇が棲み、牛が沐浴する谷間の水が飲料水となる。熱帯圏にあって3月から10月中頃までが平均気温20℃ほどの冬である。一滴の降雨もない乾燥地帯には、赤土の埃が10cmも積もり、肌着まで黄色に染まる。11月~4月までは雨季で平均気温は25℃から27℃、間断ない降雨が時に竜巻を伴う豪雨となって降り注ぐ。民家の屋根が抜け、鉄道や道路は不通になるので、資材の運搬や食糧の補給が途絶し、空輸に頼らなければならなくなる。

広大な建設予定地 クリックすると拡大します

広大な建設予定地 クリックすると拡大します

広大な建設予定地クリックすると拡大します

広大な建設予定地クリックすると拡大します

イパチンガ・アセジッタ飛行場にて 後ろがテコテコ(1961年12月)クリックすると拡大します

イパチンガ・アセジッタ飛行場にて 後ろがテコテコ(1961年12月)クリックすると拡大します

工事着手、ポルトガル語を猛勉強

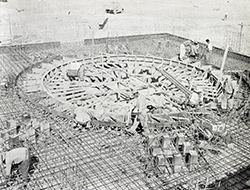

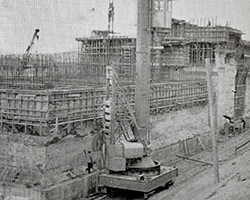

昭和33(1958)年8月16日、イパチンガでクビチェック大統領臨席のもとに定礎式が行われた。製鉄所は「インテンデンテ・カマラ(INTENDENTE CAMARA)製鉄所」と命名された。ただちに森林の伐採、整地作業が始まる。工事は鉄道の移設、採石場、工事事務所、建設従業員宿舎の建設と進み、1年後には、第1コークス炉と第1高炉の基礎工事が始まる。第一期工事は年産50万トンの銑鋼一貫工場の建設である。昭和34(1959)年9月、第一熔鉱炉基礎から着工した。鹿島社員はウジミナス出向社員として同社建設局に配置された。建設局長は八幡製鐵から出向の福山勉。彼以外はブラジル人で編成され、直接工事の管理にあたる。建設局は4部に分かれ、土建部長に鹿島の吉田赳が就任した。戦前は三陟開発で朝鮮半島の発電所、港湾、鉄道建設に従事し、昭和24(1949)年に鹿島に入り、昭和30~33年には海外建設協力会に出向して海外各地の建設事情を研究していた人物である。全国から集まった10名の鹿島社員を統率し、ブラジル人とも一致協力してやり遂げられるのは彼しかいないと選ばれた一見温厚な人物だった。

土建部には鉄骨建設課、コンクリート建設課、工事水道課、コンクリート課、仮設付帯工事課の5課がある。初めはポルトガル語がわからず、通訳を通じて打合せや解説に当たったが、専門用語が多いので普通の通訳では役に立たない。書類は皆ポルトガル語だったこともあり、皆、辞書を片手に猛勉強した。

現地の施工業者はいずれも良心的で、難解な設計図の解説も素直に聞いてくれる。不合格の箇所はいやがらず手直しをしてくれた。しかし、気候条件に加え、インフレによる建設資金の枯渇から、工程は遅延する。ブラジルの急速な工業化政策によって世界的に有名なインフレとなり、そのひどさをある人は「戦後の日本のインフレのような状態がずっと続いている」と表現し、建設資材は昭和33(1958)年7月から半年で平均67.77%上昇していた。翌年になるとその上昇率はますます上がり、年間100%の物価上昇となる。

材料面での苦労は絶えない。日本と比べて鉄筋の加工費が高い。鉄筋の結束器具がなく、1か所ずつ長い結束線を引張り、回しながら締めつけて切る。結束線も太いため、日本の3~4倍の作業時間がかかる。真円の鉄筋はほとんどなく、長さは50cm前後。一定の本数ずつ束ねることもしない。型枠は全て現場合せで作る上、その組立は遅く、所要日数は日本の2~3倍を見込む。現場仮設等に丸太を使用することはなく、全て角材を用いて組み合せる。丸太等は使用しないので番線を仮設や型枠に使用せず板を釘で打ちつけ使用する。

建家のアンカーボルトは修正して±2mm以内の誤差に収めるという仕様書があり、打ち合わせ時に先方も確認して、その記録も完全であるにもかかわらず、20数mmの誤差に対してブラジルでは±30mm程度までは普通だから修正しないと言い出した。杭の荷重試験では設計荷重の数倍に耐えることが実証されても、その杭のカタログに記載がないから採用しない。契約には請負業者が「行う」とあるにもかかわらず実行しない。請負業者が「行う」と書いてあるが「材料と労務を行う」と書いてないから材料は企業者持ちだと言い出す。しかし一方で、業者を入れ換えたり、他の業者の行っている仕事の中に使ったりしても気にしないのであった。

賃金は日本と同様だが時間外には倍額、週6日出勤した場合、日曜日は休日でも1日8時間分の賃金が支払われる。作業効率は非常に悪い。3人一組で仕事をすれば1人が仕事をして、他の2人はただ眺めている。一方でエンジニアは優遇されている。何を聞いても知らないとは言わないが、これを真に受けるととんでもないことになる。地元の一流工業大学を卒業して1年の若者に鉄筋コンクリートの配筋図のスケッチを見せて図面にするよう依頼すると、鉄筋のラップもラーメンの応力状態も何も解っていない図を提出してきた。技術者は計算だけで、図面はトレーサーが描くのが普通だった。

工事は11名の社員が分担して指導に当たったが、幅1km、長さ8km、総面積3,000万㎡(山手線の内側の半分ほど)の広大な敷地に分散する工場を点検して回るのには国内現場では経験することのない時間と労力を要した。

鹿島卯女は『鹿島建設月報』1962年3月号で、1961年12月に現場を訪れた時のことを、次のように書いている。「ホテルに近いコークス炉から、高炉、厚板工場、分塊工場等を見て歩く。工事は順調に進んで大体70 %位とのことであった。高台にある浄水場まで上ると,敷地全体が一望の下に見える。この近くの池には鰐が住んでいるというブラジルらしい話である。ここから新しい宿舎を訪ねる。鹿島の人が入っているアパートを見る。なかなかよい部屋であったが、食事が思うようにいかないとのことであった。宿舎群を見てから、日本人に野菜を供給している日系農家をたずねていろいろと話を聞く。夕暮れ近くオルト部落(今まで日本人が住んでいたところで、鹿島の山崎さんの家族はまだここに残っている)を通ってホテルに帰る。夜は製鉄所幹部や主要建設業者の方々と会食。食事のあとで鹿島の人だけ残って会長を囲んで夜おそくまで話を続ける。こんなにして家族と離れ、楽しみも少ないところで働いていられる方に、何とか少しでも気持よく暮せるようにしたいものだと思う」。

当時鹿島ではビルマ(現・ミャンマー)のバルーチャン発電所、インドネシアのネヤマ排水トンネル、シンガポールの丸善石油製油所、南ベトナムのダニムダムなど数多くの大型海外工事を手掛けていた。その中でもこのウジミナス製鉄所は「技術協力」という施工形態をとっていること、日本の建設会社として初の南米での工事であることなどもあり、社内外の注目を集めていた。施工中には鹿島守之助会長、鹿島卯女副会長、石川六郎副社長、鹿島昭一副社長をはじめとする役員が次々と視察に訪れた。

着工から3年で生産開始

昭和37(1962)年10月、第1高炉の火入れを行い、着工以来3年余で生産を開始することができた。この工期は、ブラジルでは驚異的なスピード工事として讃えられた。25,000tの鉄骨をこの短い期間に組み上げたことは、社員たちの誇りとなった。日本人から見たら進み具合が遅く感じられたのだが、日曜日まで休まず、また夜も作業を続けることで驚異的なスピードで竣工できたのであった。第一回高炉火入れを機会に6名が帰国、5名が引き続き残留し施工を続ける。

昭和38(1963)年8月、第一期工事は大部分が終了した。6月末にはブラジル政財界の代表が出席して、製鋼、分解工場の竣工式、7月には厚板工場試圧延、圧延工場稼働式とセレモニーが続く。製鉄所で初めての鋼板が生産される。八幡製鐵の湯川副社長主催の晩さん会があり、湯川氏は「高炉火入れ以降の短い間に、よくここまで完成させてくださった。現場に立って本当に嬉しくてたまらなかった」と声を詰まらせて挨拶された。

9月には大統領臨席のもと、第一期工事全体の竣工式が行われた。

完成した第1高炉クリックすると拡大します

完成した第1高炉クリックすると拡大します

ミナスジェライス製鉄所全景① (②の左側部分) クリックすると拡大します

ミナスジェライス製鉄所全景① (②の左側部分) クリックすると拡大します

ミナスジェライス製鉄所全景② (①の右側部分) クリックすると拡大します

ミナスジェライス製鉄所全景② (①の右側部分) クリックすると拡大します

二期工事を終えて

第二期工事では熱延、冷延工場建設、既存工場の増設の設計施工が行われ、昭和38(1963)年1月に焼結工場、6月に製鋼・分塊工場、7月に厚板工場が相次いで竣工し、稼働を開始した。昭和40(1965)年5月に熱延工場、9月に第2コークス炉と第2高炉の火入れを行い、10月末には冷延工場も稼働した。

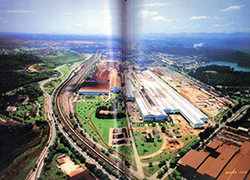

当初目的の年産50万トン規模の銑鋼一貫製鉄所は完成した。船舶用厚板から自動車用鋼板まですべての品種を生産する体制に入る。広大な荒野は人口4万の工業都市へと変貌を遂げたのである。

工事終了のめどが立った昭和38(1963)年に大部分の社員は帰国し、富樫博宦が最後の仕上げのため単身残留した。しかし完成後まもなく病を得て帰国し、亡くなってしまう。土木設計課長として製鉄所土木建設全般の企画設計業務を指導し、製鉄所の野球部の部長もして、オールブラジル野球大会に出席し、その名を広く知られていた人物であった。遠慮のない明るい性格はブラジル人に好かれ、彼の訃報の電報が入ると現地の従業員や技師が嘆き悲しんだ。優れた技術者であった彼に対するブラジル側の信頼は特に大きかったのである。ウジミナスでは製鉄所内にできた総合管理大講堂の名前を富樫記念講堂とし、写真を掲げ、その遺徳をしのび、功績を讃えている。

数年前、清野宏氏から1995年に撮影したミナスジェライス製鉄所の全景写真と、資料をいただいた。彼は早稲田大学卒業後の昭和21(1946)年鹿島に入社し、仙台支店(現・東北支店)建築部でさまざまな現場を歴任して35歳でウジミナスに赴任した。帰国後仙台支店生え抜きの建築部長、支店長を歴任し、常務となり、昭和61(1986)年に退任していた。在職中はポルトガル語をすっかりマスターして後に役員がブラジルやポルトガルに出張する時には随行したほどであった。また、ミナス在住当時はハチドリの飼育に熱中し、アメリカから専門書を取り寄せたほどで、ミナス製鉄所の副所長も同じ趣味を持っていたため、親しく交際して仕事面でプラスになることも多かったという。

鹿島の社員が着任した当時はブラジルの首都はまだリオデジャネイロだったそうである。新しい首都ブラジリアの建設が、何もない広大な平野の中心で始まり、当時のクビチェック大統領がそれを記念して、世界一大きな切手を出そうと自らサインして発行したという切手と、当時のブラジルの切手も同封されていた。

視察に訪れた鹿島昭一副社長と現場社員たち(清野宏氏提供)クリックすると拡大します

視察に訪れた鹿島昭一副社長と現場社員たち(清野宏氏提供)クリックすると拡大します

1995年撮影のミナスジェライス製鐵所(清野宏氏提供)クリックすると拡大します

1995年撮影のミナスジェライス製鐵所(清野宏氏提供)クリックすると拡大します

50年の歴史はこれからも

厚板工場は昭和38(1963)年7月に船舶協会の製造認定に合格。ウジミナスはブラジルで造船用厚板を製造する唯一の製鉄所となった。ブラジル政府は同年12月、大統領令を発し、造船用、油送管用、製油所用特殊厚板の輸入を禁じ、ウジミナス製品の使用を命じた。また冷延工場の完成後、八幡製鐵とウジミナス間で「特殊製品生産についての技術援助協定」が締結され、ブラジルに進出しているフォルクスワーゲン社などの規格に合格し、自動車用鋼板の納入を始めた。

昭和42(1967)年、ブラジルの鉄鋼会社で初めて鉄鋼輸出を開始。アルゼンチン、米国、ウルグアイなどに生産量の40%を輸出するまでになった。その後も順調にその生産力を伸ばし、ミナスジェライス製鉄所はブラジル第二の規模を誇る製鉄所となり、イパチンガの人口は26万人になった。

<参考資料>

野沢巳代作「ミナス製鉄所建設工事の概要とブラジルの建設事情」『土木学会誌昭和36年3月号』

中川靖造『ウジミナス物語』(1964年)

日本ウジミナス『日本ウジミナス五十年のあゆみ[鉄は日伯を結ぶ]』(2008年)

(2024年12月26日公開)