第61回 カプンガライス・プロジェクト タンザニアの鹿島

カプンガライス(Kapunga Rice)プロジェクトは、アフリカ・タンザニアの大地に巨大な灌漑設備を作り、広さ38km2の田圃を作るというものである。山手線内側の面積63km2の60%強、大阪環状線内側の面積30km2よりも広い。カプンガは地名、「ライス」と名付けられたとおり、泥地帯を大穀倉地帯に変える大型プロジェクトで1989年から1991年に施工した。

カプンガライスクリックすると拡大します

カプンガライスクリックすると拡大します

タンザニアという国

タンザニア連合共和国は中央アフリカ東部に位置し、日本の約2.5倍の国土に2022年現在6,550万人(外務省HP)が暮らしている。国のほぼ中央にあるドドマが1996年から法律上の首都だが、事実上首都機能を有しているのは経済の中心地で旧首都のダルエスサラームである。北東部にアフリカ大陸最高峰のキリマンジャロ(5,895m)が、北部に世界遺産のンゴロンゴロ保全地域、セレンゲティ国立公園などがある。また、インド洋に浮かぶザンジバル諸島は世界遺産ストーンタウンがあり、ヨーロッパからのリゾート客が多く、インド洋交易の歴史を残す建築物が立ち並ぶ。現在、日本からタンザニアまでは飛行機で16~17時間、直行便はなくキリマンジャロ空港へはアムステルダム経由、ダルエスサラームのジュリウス・ニエレレ国際空港へはドバイを経由するのが一般的である。

タンザニアはもともと農業に適した地域で、ある試算によれば、国土の一部を米作に当てるだけで、東アフリカの全ての米の需要を満たすことができると言われていた。しかし、1980年代頃は苦しい国庫から外貨を使って米を輸入し、援助米に頼るという状態だった。政府は食糧自給を通じて国家経済自立を達成しようと「国家食糧戦略」を策定し、さまざまな支援を行う。

1986年に社会主義経済から市場経済に移行し、2000年頃から経済が成長傾向に転じ始め、鉱業、情報通信、運輸などの産業が順調に成長していく。農業は労働人口の約7割を占め、農業分野の成長と生産性向上が求められている。

現在ではコーヒー、紅茶、綿花が大きな換金産物となっている。また、米はほとんどが自給となり、近隣へも輸出、サツマイモは世界4位、キャッサバは10位、米は21位の生産量を誇っている。

タンザニア位置図クリックすると拡大します

タンザニア位置図クリックすると拡大します

鹿島のアフリカ進出とタンザニアでの工事

鹿島のアフリカ大陸での初工事は、アフリカ中部コンゴ民主共和国(1971~97年ザイール共和国)のムソシ鉱山(1971-1972年)である。その後1972年に南ア国立製鉄所設備基礎設計、1976年アルジェリアでの資機材納入、1978年大塚製薬カイロ工場の施工などを経て、1980年にタンザニアの当時の首都ダルエスサラーム市でスレンダー橋を建設する。これが鹿島のタンザニアでの工事第1号だった。

1980年当時ダルエスサラーム市の人口は120万人程度。ビジネス・商業地域と、外国人が多く住む高級住宅街を結ぶ幹線道路にかかる旧橋がイギリス委任統治領タンガニーカ時代の1930年に完成していたが、取付道両側に接続する道路からの車が増え、15年以上前から混雑するようになり、橋を渡るのに40分近くも待たされるほどだった。そこで上下2車線ずつの新橋、スレンダー橋(15m×5スパン、全長75m)を施工、前後に4車線の取付道路約1,500mの拡幅工事で交通の流れを円滑にする。工事には、日本国内の施工では鹿島が行うことはまずないアスファルト舗装、照明・信号設備までが含まれていた。また、資材の入手が困難だったため、原石山を3か所と、クラッシングプラント、アスファルトプラントなどすべての設備を整えて施工している。施工に際しては110件にも及ぶさまざまな改善を行った。その結果工期を1カ月短縮するという快挙を成し遂げ、開通式の際にはタンザニアの大臣、在タンザニア日本大使からの挨拶の中に、工期前に工事を完成した鹿島への称賛が込められた。

この評判に支えられ、1982年に特命受注したのがザンジバル道路である。ザンジバル島は、ダルエスサラームの北約30kmに浮かぶ沖縄本島より一回り大きな島で、かつては東アフリカ一帯の交易の中心地であった。町から北方へ伸びる道路を2車線の近代的道路に変える工事でカルバート4か所、橋梁2か所を含む延長7,500mの工事を行う。

次に施工したのがモロゴロ道路改修工事である。ダルエスサラーム市から西へ向かう唯一の幹線道路で、交通量が増加し、舗装状態が悪いため渋滞が激しく、中心部には雨季になると洪水で通行不可能になる区間があった。厳しい競争入札により鹿島が受注し、1985年3月工事開始、87年3月に竣工する。施工延長2,750m復員24m(往復2車線、歩道、自転車道、中央分離帯含む)、橋梁1か所(47m)、排水ボックスカルバート2か所等の施工を行い、アスファルト舗装、照明、信号、排水工事のほかバス停5か所も設置した。

次は、ダルエスサラーム港の改修工事であった。天然の入り江を利用した良港で、20世紀初めに建設され、拡張を続けていた。東アフリカ地区ではケニアのモンバサと並ぶ主要な港の一つである。貨物取扱量が増加し、特にコンテナ貨物が増加していたため、コンテナターミナル改修計画がイギリスのコンサルタント会社に依頼され、1985年8月入札資格審査合格45社という厳しい国際入札の中、鹿島が一番札で入手。資材のほとんどはヨーロッパから調達し、建築工事部分はヨーロッパ業者を使った。コンテナターミナル新設一式、レール敷設650t、新設建物延べ6,000m2、建物改修、倉庫移設、住宅7棟、コンクリートブロック舗装11万㎥、アスファルト舗装6万㎥などを行い1987年11月に完成した。2期工事は鹿島に特命発注したいと打診があり、1990-91年に施工している。

タンザニアクリックすると拡大します

タンザニアクリックすると拡大します

KAJIMAとKAZI

スワヒリ語では仕事や働くことをカジという。鹿島はここまでダルエスサラーム周辺で10年近く橋、道路、港の工事を行ってきた。この地域では珍しく工期よりも早く工事を終えるなどしてその仕事ぶりが知られるようになり、カジマという言葉は日本人の代名詞のようになっていった。日本人を見るとカジマかと聞かれるほどである。嘘か本当か空港の検査で手間取ったら、鹿島と言えばすぐにOKだという話が現地の日本人会社員たちには伝わっているそうである。新聞には月1~2回の割合で鹿島関連の記事が掲載される。ダンプトラックに同乗しているとあちこちで「カジマ!」と声を掛けられる。タンザニア人ワーカーの中には、娘が生まれてカジマという名前を付けた人もいたほどだった。

ダルエスサラーム港の現場では、直傭で500人のワーカーがいた。現場では作業着、ヘルメット、安全靴などの装備に加え、おいしい昼食も提供して作業環境を整えている。それまでの現場にいた技能工が中心になって教育し、質のいいワーカーに育っていく。鹿島の現場で働くことを非常に誇りに思ってくれている。

これら4工事はダルエスサラームとその近郊の工事であったが、次は500km離れた内陸部のイリンガ州発注の農業流通改善計画であった。イリンガ州はタンザニアの中南部に位置する農業地帯で、農業や畜産業が盛んな地域である。イリンガ農業流通改善計画は、農業用の多目的中継倉庫及び付帯施設の建設、幹線道路から倉庫までの道路の整備、道路保守管理用機械の給与、穀物輸送・貯蔵用の車両・機器の給与などから成るイリンガ州開発庁発注の工事である。ベースキャンプはダルエスサラームから西に約500kmの州都イリンガ市、工事現場はそこから32km離れたキロロ村と103km離れたイフワギ村、その間の全長32kmの道路整備と広範囲に及び、資材の輸送は困難を極めた。さまざまな悪条件も重なったが工期を1カ月早めて完成させた。工事中、所長はほとんど毎日キロロ村とイフワギ村の間を往復した。一日約270km、工事完成までに4万2,000km走ったことになる。

輸送はヘリコプターと自家用双発機で

カプンガライスは、タンザニアで6番目の工事であった。

1988年12月号の『アフリカ研究』(アフリカ協会)に、「タンザニアの水田建設の入札で鹿島が最低価格」という記事がある。6,500万ドルのKapunga水田建設計画の主要設備の建設についての国際入札で、鹿島建設は2,070万ドルという最低の値をつけた。次はイギリスの会社の2,370万ドル、次いで日本の鴻池が2,600万ドル、中国の会社は2,900万ドルという値をつけたとある。この当時日本の建設会社でアフリカへ進出して工事を続けているのは鹿島と鴻池だけだった。

カプンガライス・プロジェクトは、タンザニアの農業食料公社により、ムベヤ州チマラ村北方10kmに計画された。資金はアフリカ開発銀行、コンサルは英国のSir William Halcrow & Partnersという典型的な国際工事であった。ダルエスサラームからチマラまでは草原や荒れ地の中を進み、途中バオバブの林が100km以上続くような場所もある道路を通って約750kmである。

建設地は地球の裂け目とよばれるグレートリフトバレー(大地溝帯)の周辺部に当たり、台地の中の広い谷のような場所である。チマラ河とグレートルアハ河による広大な氾濫原にグレートルアハ河の頭首工から水路を経て水を導き、38km2、一反歩(31.5m×31.5m)で約3万8,000枚分に相当する広大な水田地帯を作るため取水堰、導水路、排水路などを建設する。タンザニア農業食料公社(NAFCO)が運営する大規模な完全機械化農場に3000ha、新しいカプンガ小規模農家開発に800ha、それらに洪水対策、灌漑工事、および関連インフラを提供する。将来的にはチマラの既存の灌漑水田が部分的に修復され、1,150haをカバーするように拡張され、小規模農家地域には、平均1haの約1800世帯が加わる。

予定地は浅く水を被った泥地で車も入れない。そのためヘリコプターを一台常備した。また、港のあるダルエスサラームからも離れているので、1,800mの自家用飛行場を作り、双発の軽飛行機を備えて連絡の便を計った。

キャンプの設営

工事入手後、最初に仮設工事に取り掛かる。アフリカでは用地の手配などが日本とは比較にならないほど自由で、仮設備の計画は好きなようにできる。

まず、現場から数キロ離れた場所に1万坪(約3,300m2)以上の宿舎、宿舎用地を借りた。借地料は5年間で15万円。高さ100mほどの山を背後に控え、東には乾期でも水の絶えない川が流れている。西側には畑や放牧地がある。標高1,000m、爽やかな風が流れ、エアコンは必要ない。逆に冬は寒くてヒーターが必要なほどである。ここにホテル並みの設備を持つ宿舎を建てた。日本人コックを雇い、食事や飲み物も不自由しない。

自由時間には平日はビデオ、麻雀、読書などそれぞれ宿舎の自室で、あるいは娯楽室で楽しむが、休日に適当な遊びがない。自然が好きで遠くまでドライブに行く人は良いが、一般人は街並みが懐かしく感じてしまう。現場ではスポーツ施設の充実を図り、広いキャンプの中に7ホールのミニゴルフコース、テニスコートに加え、スイミングプールまで設置した。

アフリカの工事で一番気をつけなければいけないのは病気、特に高熱の出るマラリアである。マラリアは避けられない。単独ではそれほどの病気ではないが、肝臓の障害と重なると非常に危険である。肝臓にトラブルがある人にとっては危険な場所である。

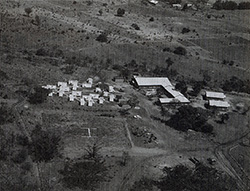

キャンプ全景クリックすると拡大します

キャンプ全景クリックすると拡大します

全てを±2.5cmに仕上げる

カプンガライスでは、灌漑用水の受水構築物、導水路、水田への給排水路の建設から水田の造成、アクセス道路の建設等の工事全般を請け負った。1989年8月に本格着工する。まず10kmの進入路を作ることから始め、延長100km以上に及ぶ水路を建設。1990年9月末には灌漑用水の通水を行った。並行して受水構築物の建設、水田の整地を行う。企業者、エンジニア用建物3,000m2、切盛土工152万㎥、レベリング3,800ha、水路掘削147万㎥、堤防盛土148万㎥、コンクリート12,600㎥。工事は1991年12月10日無事完成した。

6万m2の田圃を630枚作り、全てを±2.5cmに仕上げている。工事開始から2年半で完成させたこと、日本では考えられないほどの面積を±2.5cmに仕上げたこと、これらは工事に携わった者たちの誇りになっている。

その後タンザニアではタンザニア南部橋梁(1997-99年)、キルワ道路拡幅(2008-09年)、またエジプトではカイロ大学小児病院、アレキサンドリア製鉄所、カイロオペラハウス、在カイロアメリカ大使館、カイロ日本人学校などを施工している。そのほかアフリカ大陸では中央アフリカ、ガーナ、ザンビア、エチオピア、エジプト、アルジェリア、ジンバブエ、アンゴラ、チュニジアに進出し、工事を続けている。

水田部一次レベリングクリックすると拡大します

水田部一次レベリングクリックすると拡大します

カプンガライス全景クリックすると拡大します

カプンガライス全景クリックすると拡大します

(2025年11月26日公開)