凍土遮水壁の評価

国が定めた福島第一原子力発電所の「汚染水問題に関する基本方針」には、「汚染源を取り除く」「汚染源に水を近づけない」「汚染水を漏らさない」の3つがあります。このうち「汚染源に水を近づけない」対策の一つを担うのが凍土方式陸側遮水壁です。国の汚染水処理対策委員会による鹿島案提言以降、鹿島はさまざまな施工上の工夫を取り入れ、汚染源である建屋に地下水を近づけないよう、凍土壁の造成に取り組んでまいりました。最初の凍結開始から約2年後となる2018年3月7日に開催された汚染水処理対策委員会(第21回)において、建屋への地下水流入量の抑制や汚染水発生量の低減といった効果が認められるとの評価が行われました。

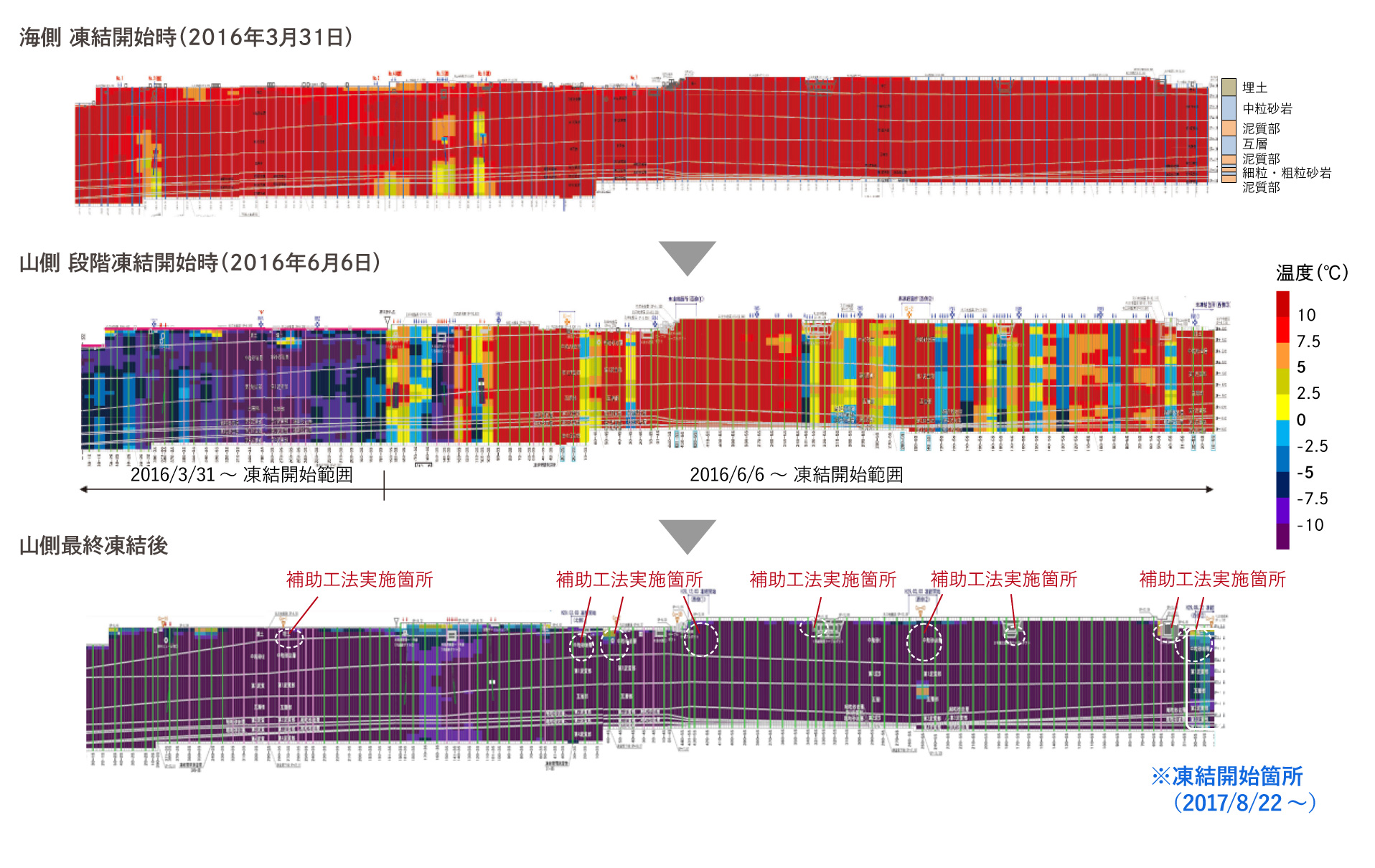

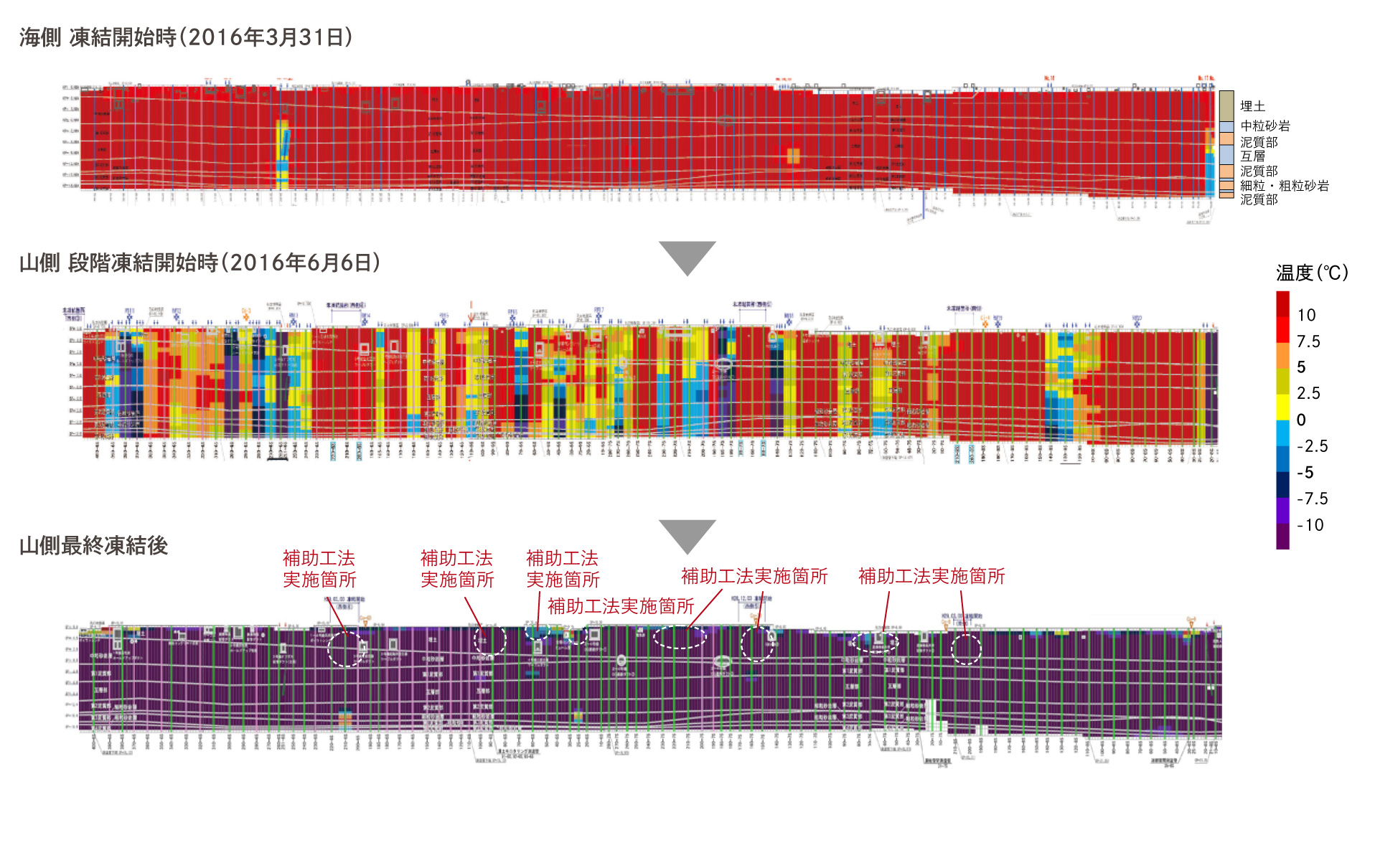

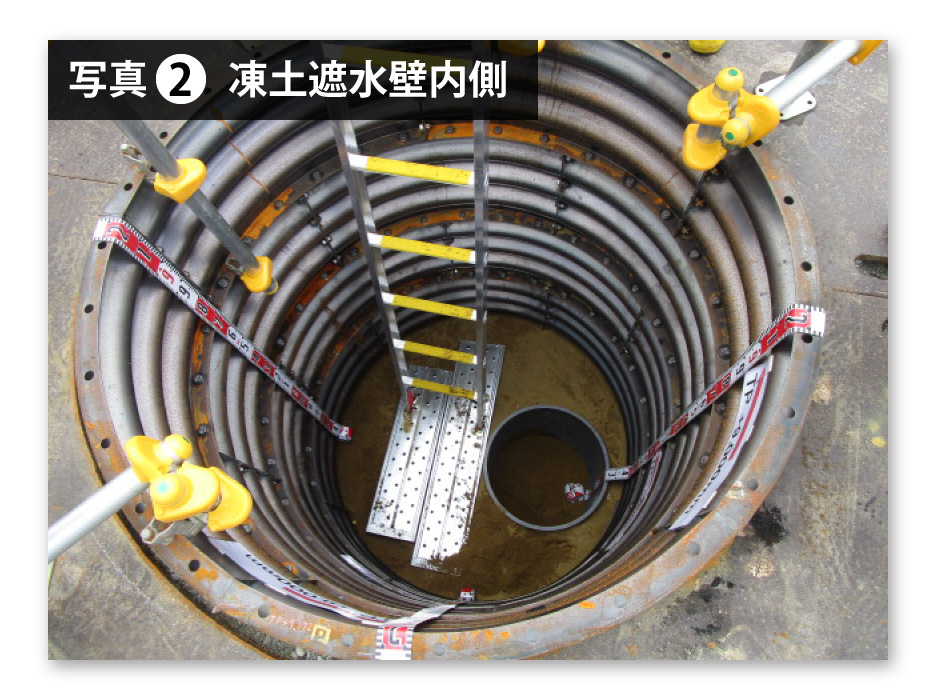

温度でみる凍土遮水壁の造成

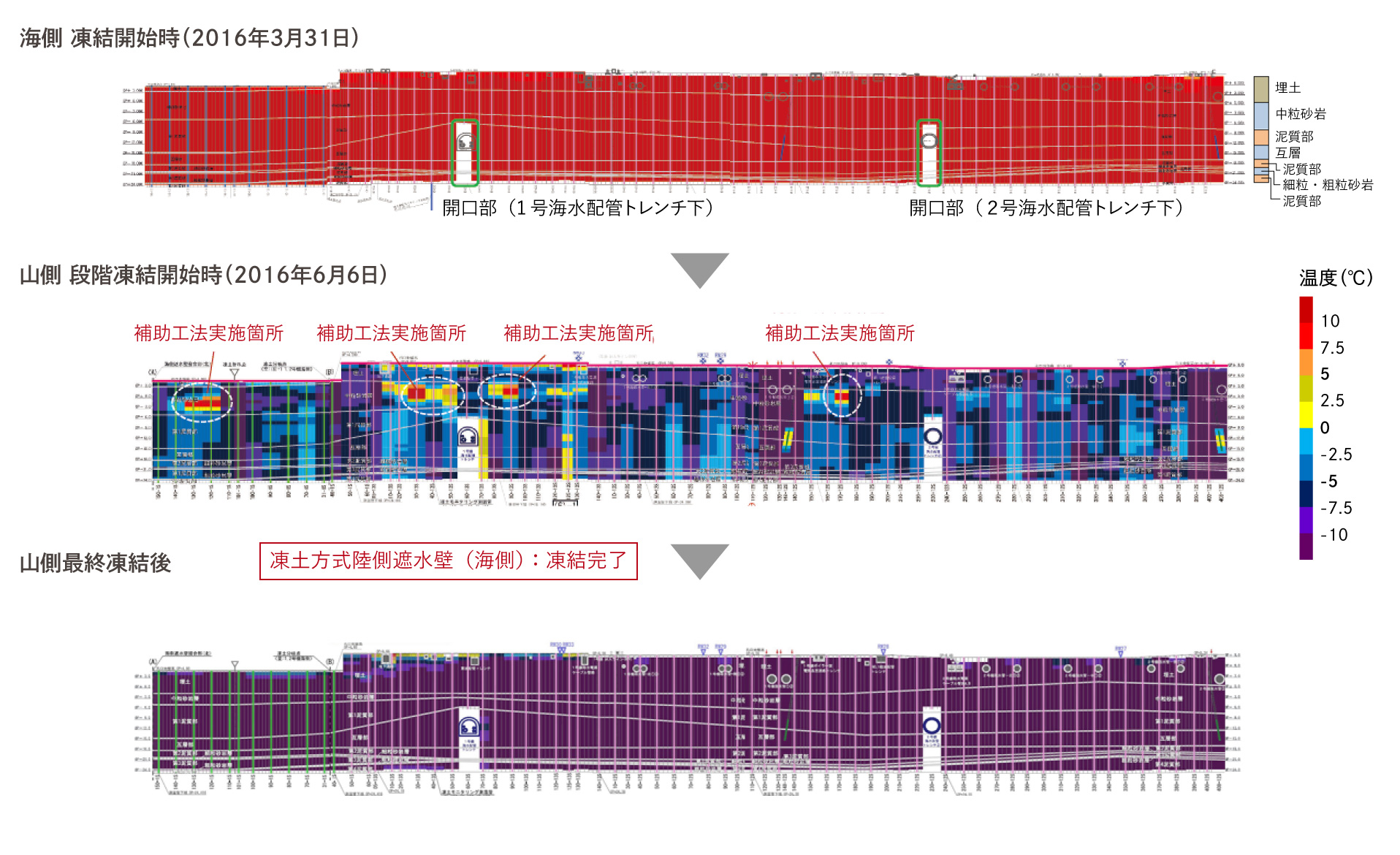

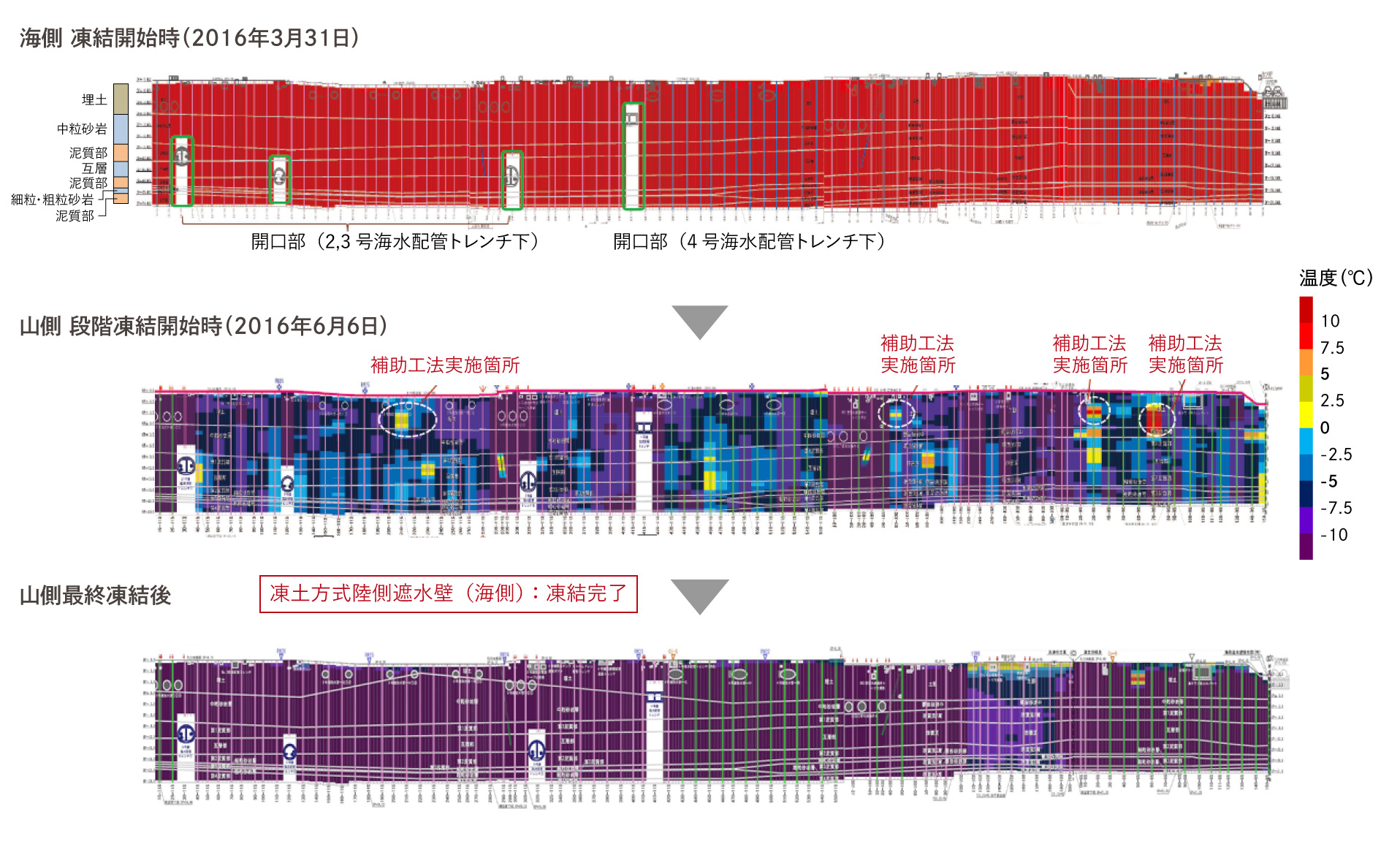

地中の凍結状況を管理するために、約360か所に最新の光ファイバー温度計を設置しています。温度が0℃以下であることは、凍土遮水壁が造成されていることを示しています。ここでは、地中温度により確認された、海側、山側それぞれの凍土遮水壁の造成状況の推移をご紹介します。

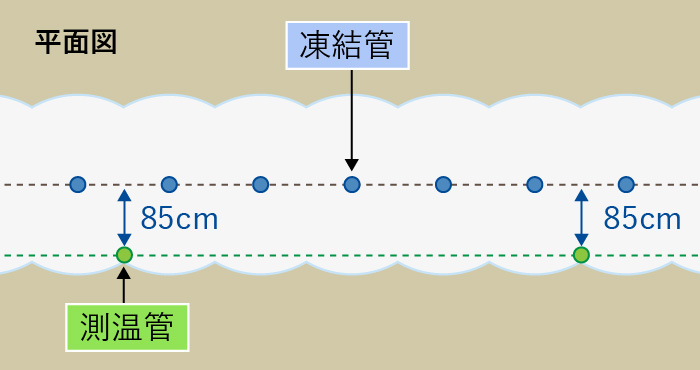

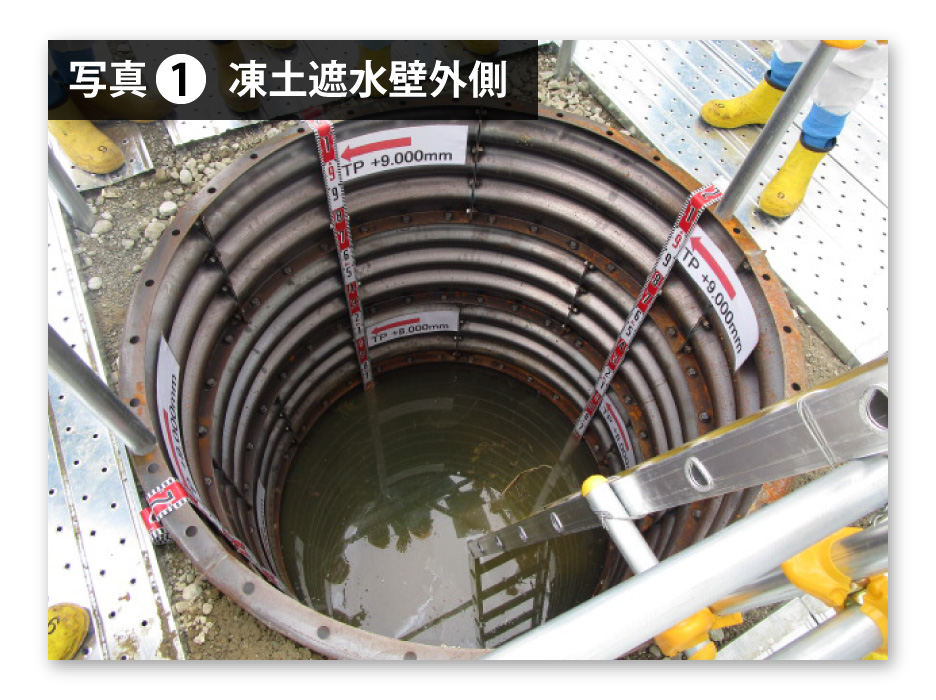

凍結管の中心から85cm離れた場所に鉛直に埋設された測温管で地中温度を計測し、0℃以下であることを確認します。

凍結管の周囲は、測温管で計測した温度よりもさらに低い温度が保たれています。

1, 2号機海側

3, 4号機海側

※白色部分(海水配管トレンチの下部)は、埋設物による非凍結箇所です。

1, 2号機山側

3, 4号機山側

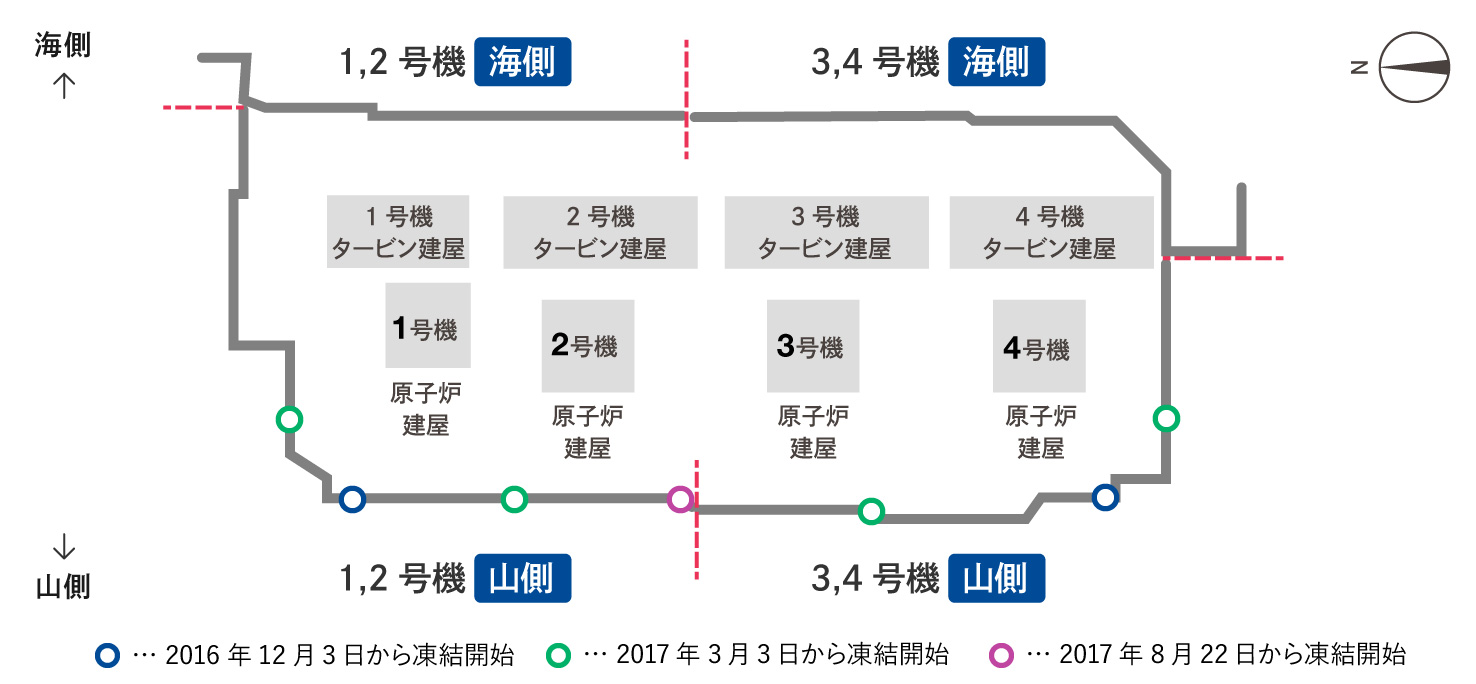

※2016年3月31日から凍結を開始した凍土遮水壁の山側は、原子炉建屋周辺の地下水位の急激な低下が起きないよう、あえて凍結を行っていない未凍結7か所を設けていました。

2016年12月3日から未凍結7か所のうち2か所の凍結を開始し、2017年3月3日から4か所の凍結を開始しました。最後の残り1か所の凍結は2017年8月22日から開始しました。

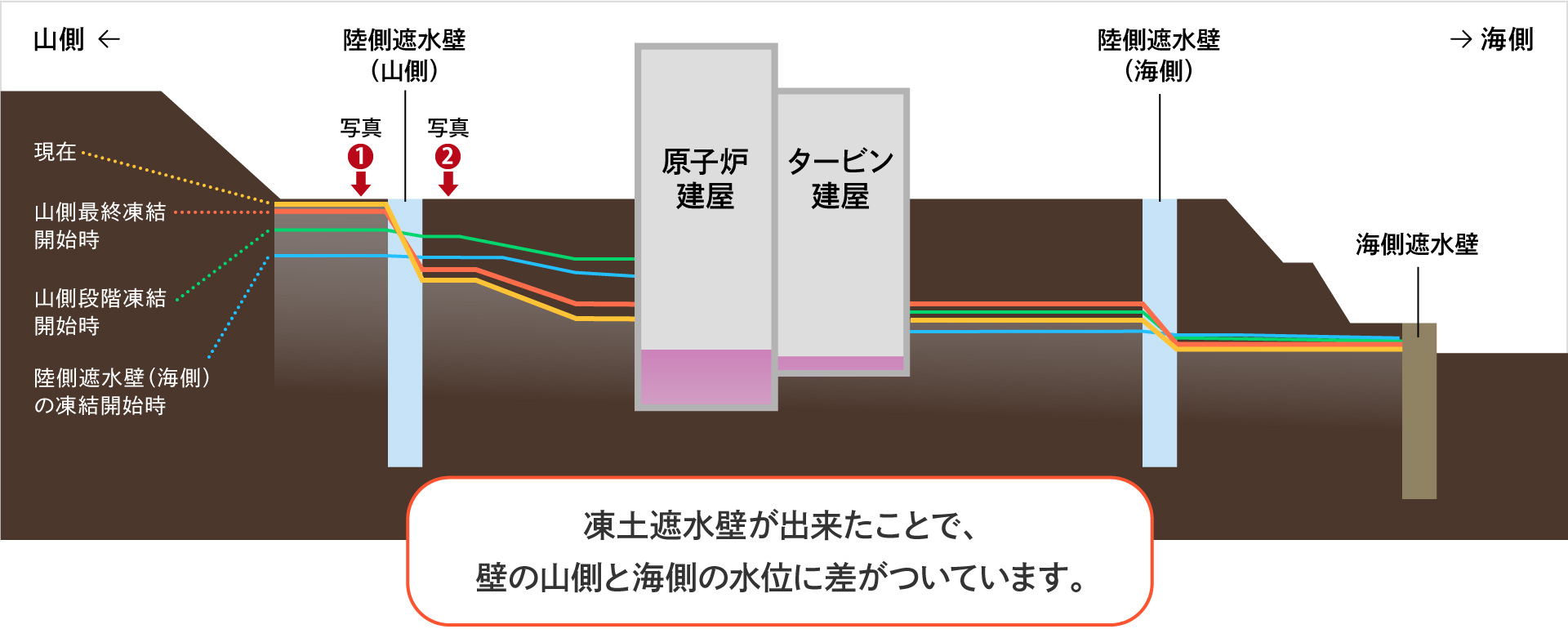

凍土遮水壁ができたことによる地下水の水位変化について

海側の凍結開始(2016年3月31日)、及び山側の凍結開始(2016年6月6日)後の凍結の進展に伴い、凍土遮水壁内外の地下水の水位変化が見られ、凍土遮水壁の山側と海側の水位に差がついています。

なぜ氷で壁をつくるのか

なぜ氷で壁をつくるのか 施工の工夫と工事の流れ

施工の工夫と工事の流れ 長期運用のための安全対策

長期運用のための安全対策