スーパーRC構造

高強度鉄筋と高強度コンクリートを用いた橋脚構造

スーパーRC構造は鹿島で開発し、東海北陸自動車道鷲見工事で初採用された、RC高橋脚の省力化工法であり、高強度コンクリート(σc=50N/mm2)と高強度鉄筋(USD685)を使用することで、橋脚断面の縮小化と配置鉄筋量の減少が可能になり、大幅な工事数量削減と工費縮減・工期短縮を実現できる構造です。また、橋脚の軽量化に伴い基礎も小さくできる特徴があります。このスーパーRC構造に自昇式型枠足場支保工(クライミングフォーム)とコンクリートのバケット打設を併用し、高所作業の安全性を高め、高強度でありながら単位セメント量を抑えて施工することで、初期欠陥の少ないスレンダーな橋脚を短工期で実現できます。

スーパーRC工法による橋脚施工状況

- キーワード

- スーパーRC構造、高強度コンクリート、高強度鉄筋、高橋脚、クライミングフォーム、自昇式型枠足場支保工

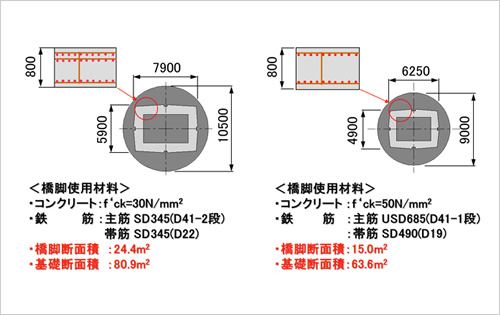

従来構造との比較(部材断面の縮小)

スーパーRC構造は従来構造と比較して、部材断面を飛躍的に縮小することが可能となります。実際に採用された事例である新東名高速道路 佐奈川橋においては、従来構造と比較して橋脚断面積で約40%、深礎断面積で約20%縮小することができており、他にも多段配筋を1段配筋にできるなどの効果があります。(図参照)

また、橋脚をスレンダーにすることで全体系が長周期化することから耐震性の向上につながり、本工法を採用した佐奈川橋ではL2地震時に橋脚基部を降伏させない設計を可能としました。

通常の橋脚との比較(佐奈川橋の事例)

スーパーRC構造によるスレンダーな橋脚(佐奈川橋)

特長・メリットココがポイント

鉄筋量削減による施工性の向上

スーパーRC構造を採用することで、鉄筋量を大幅に削減することができる(多段配筋⇒1段配筋)ため、鉄筋組立工程を短縮することができ、さらにコンクリートの充填性が向上することで、高品質のコンクリートを確実に施工することが可能となります。

本工法を採用している佐奈川橋では、本工法に加えバケット打設の採用、さらにコンクリート強度保証材齢を91日とすることで単位水量および単位セメント量を低減させており、温度応力や初期欠陥のより少ない耐久性の高い配合を用いて施工を行いました。

スーパーRC構造の配筋状況

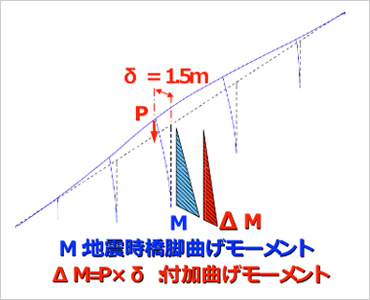

橋脚の長周期化を実現

断面縮小と免震支承を組み合わせることで、長周期化を図ることができます。

佐奈川橋の事例では全体系の一次固有周期が、橋軸方向で3.5秒、直角方向で5.5秒程度となっており、従来構造に比べ20%程度長周期化が図れています。長周期化することでレベル2地震時においても橋脚基部が降伏に至らず、維持管理面にも優れた橋脚となります。

複合非線形解析結果

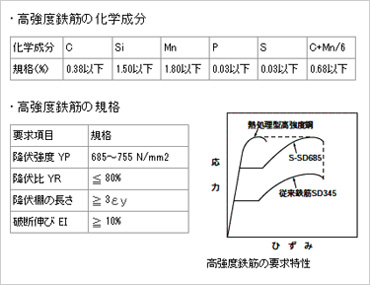

高強度鉄筋を採用

高強度鉄筋とは、通常使われる鉄筋の降伏強度が295~345N/mm2であるのに対して、降伏強度が685~755N/mm2程度の鉄筋のことです。

高強度鉄筋の品質の特徴は、降伏棚の長さを想定している点にあり、成分と加工熱処理により性能を造り込んでいます。

また、橋梁への適用に際しては、継手の強度、疲労性能、曲げ性能、付着性能及び定着性能について、実験により品質を確認しています。

高強度鉄筋の要求性能

適用実績

東海北陸自動車道鷲見橋

場所:岐阜県郡上郡

竣工年:1998年10月

発注者:日本道路公団

規模:橋脚高さ118m

首都圏中央自動車連絡道裏高尾橋

場所:東京都八王子市

発注者:中日本高速道路

新東名高速道路佐奈川橋

場所:愛知県豊川市

竣工年:2012年10月

発注者:中日本高速道路

規模:橋脚高さ89m

国道49号揚川改良揚川橋

場所:新潟県東蒲原郡

発注者:国土交通省北陸地方整備局

新名神高速道路川下川橋

場所:兵庫県宝塚市

発注者:西日本高速道路

規模:橋脚高さ95m

学会論文発表実績

- 「スーパーRC工法」,橋梁と基礎,vol.32,No8,1998年

- 「首都圏中央連絡自動車道 裏高尾橋の施工」,橋梁と基礎,vol.46,No.2,2012年

- 「新東名高速道路 佐奈川橋の設計・施工」,橋梁と基礎,vol.46,No.5,2012年

- 「高強度材料を用いた高橋脚橋梁「佐奈川橋」」,コンクリート工学,Vol.49,No.1,2011年

- 「新東名高速道路 佐奈川橋の設計と施工」,コンクリート工学,Vol.49,No.7,2011年

- 「RC橋脚における軸方向鉄筋,帯鉄筋への高強度鉄筋の適用に関する実験的研究」,土木学会論文集E2,Vol.67,No.18,2011年

- 「新名神高速道路 川下川橋の計画・設計」,第19回プレストレストコンクリートの発展に関するシンポジウム論文集,2010年

- 「新名神高速道路川下川橋の設計・施工」,橋梁と基礎,vol47,No.1,2013年

制震橋脚

「HiFleD®橋脚」

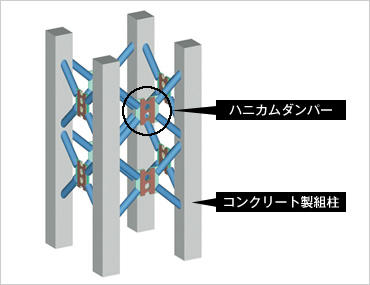

「ハニカムダンパ」で地震エネルギーを吸収する制震橋脚

HiFleD橋脚構造は、鹿島で開発した制震橋脚で、連続ラーメン橋に適用します。HiFleD橋脚構造では、橋脚を細い組柱(くみばしら)にして、橋の固有周期を長く、地震時の応答加速度を低くします。同時に組柱の間に制震装置「ハニカムダンパ」を取り付けて、地震のエネルギーを吸収します。

平成18年度プレストレストコンクリート技術協会賞 論文部門

HiFleD橋脚構造を適用した連続ラーメン橋(イメージ)

- キーワード

- HiFleD橋脚構造、制震橋脚、連続ラーメン橋、組柱、ハニカムダンパ

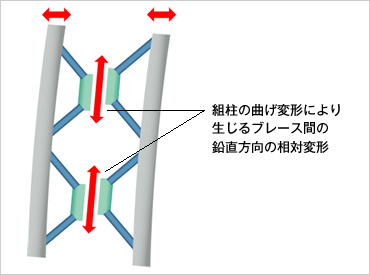

HiFleD橋脚構造の特徴的な挙動

細い組柱どうしはブレース材で結合した構造となっており、組柱の曲げ変形によって生じるブレース材の交点位置では鉛直方向の相対変位が生じます。その鉛直相対変位をハニカムダンパに作用させ地震エネルギーを確実に吸収させる構造となっています。

HiFleD橋脚構造の特徴的な挙動

特長・メリットココがポイント

建築分野で実績豊富なハニカムダンパ

HiFleD橋脚構造で使用する低降伏点鋼のハニカムダンパは、鹿島が開発した制震装置で建築分野で豊富な適用実績があります。中規模地震を数回経験しても初期の性能を維持します。

HiFleD橋脚構造

コストの低減

HiFleD橋脚構造では、地震時に橋脚に作用する断面力を低く抑えられるため、基礎を小規模にできるうえ、構造物全体の固有周期が長周期化し、地震力が低減されるので、上部構造の補強量を削減できます。この結果、工事費を低減できます。

建築分野で実績豊富なハニカムダンパ

被災後の復旧

HiFleD橋脚構造では、大地震を受けた際の橋脚の応答を弾性範囲にコントロールできるので、損傷が軽微になり、被災後の復旧が容易になります。

適用実績

リバーサイド千秋連絡橋

場所:新潟県長岡市

竣工年:2007年8月

発注者:ユニー

規模:橋長30.5m(3径間連続PCラーメン橋)

学会論文発表実績

- 「制震橋梁に関する研究」,プレストレストコンクリート,Vol.48, No.3, 2006年

- 「超高強度繊維補強コンクリートによるポストテンション方式PC橋梁の施工報告」,プレストレストコンクリート,Vol.49, No.6, 2007年

高耐震性橋脚工法

「HiDuc®工法」

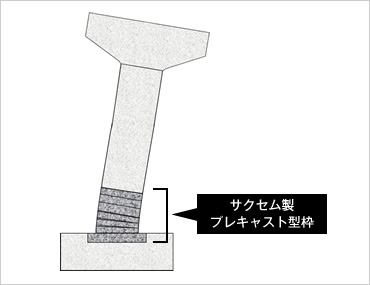

橋脚基部に「サクセム」を使用した高耐震性橋脚

HiDuc橋脚構造は、鹿島で開発した高耐震性コンクリート橋脚です。HiDuc橋脚構造では、大地震時に塑性ヒンジが形成される橋脚の基部のかぶり部分に超高強度繊維補強コンクリート「サクセム」のプレキャスト型枠を使用します。サクセム製プレキャスト型枠の使用によって、大地震時のかぶりコンクリートの剥落や軸方向鉄筋の座屈が防がれ、変形性能が飛躍的に向上します。

HiDuc橋脚構造

- キーワード

- HiDuc橋脚構造、高耐震性橋脚、サクセム製プレキャスト型枠

特長・メリットココがポイント

飛躍的な変形性能の向上

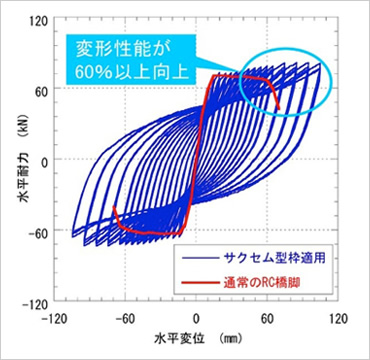

HiDuc橋脚構造では、圧縮強度が非常に高くしかも繊維補強されたサクセム製のプレキャスト型枠を使用することで、全ての軸方向鉄筋が降伏に至るまで、かぶりコンクリートの剥落と軸方向鉄筋の座屈を防止できます。この結果、橋脚の変形性能が飛躍的に向上します。道路橋 のRC橋脚を想定した模型実験では、従来のRC橋脚に比べて、60%以上の変形性能の向上を確認しています。

模型実験での水平耐力と水平変位の関係

コストの低減

HiDuc 橋脚構造の適用によって変形性能が向上するため、橋脚断面を縮小できます。橋脚断面の縮小によって、基礎のサイズも縮小できます。鹿島が行った試設計では、橋脚と基礎の縮小によって、下部構造の建設費を約8%低減できました。

適用実績

大阪府道高速大和川線

三宝ジャンクションPA10橋脚

場所:大阪府堺市

発注者:阪神高速道路

規模:橋脚基部断面寸法2.5m×2.5m

学会論文発表実績

- 「超高強度繊維補強コンクリート製型枠を用いた高耐震性橋脚の適用 ─阪神高速大和川線三宝ジャンクション─」,橋梁と基礎,Vol.46, No.5, 2012年

- 「超高強度補強コンクリートを用いたRC橋脚の二方向地震動に対する耐震性能」,土木学会論文集A,Vol.66 No.3,2010年7月

- 「高性能塑性ヒンジ構造を適用した高耐震性RC橋脚の開発」,土木学会論文集A,Vol.64 No.2,2008年4月