曲がりボーリング式薬液注入工法

「カーベックス工法」

三次元的に削孔制御できるボーリング技術によって、構造物直下の地盤を改良

鹿島とケミカルグラウト(鹿島グループ会社)が開発したカーベックス(CurveX)工法は、曲がりボーリング技術を用いることで、タンク、護岸、鉄道等の既設構造物の直下の軟弱地盤を改良することができます。地下の障害物を避けながらボーリング孔を自在に削孔し、薬液注入工法によって地盤改良を行うことができます。

2001年の工法開発以降、豊富な施工実績(2013年現在で延べ30件程度)があります。対象施設や構造物の外側から施工できることから、施設・構造物を供用しながらの施工が可能です。立坑内から水平ボーリングで削孔し地盤改良する既設構造物直下の従来型地盤改良に比べ、立坑等の大規模な仮設備が不要となるため、コストを削減し、工期を短縮できます。

※「カーベックス」はケミカルグラウトの登録商標です。

特許登録済

カーベックス工法(動画)

- キーワード

- 軟弱地盤、液状化、対策、地盤改良、三次元、曲がり、自在、構造物、直下、薬液、注入、位置検知、障害物、地震、耐震、補強

特徴・施工実績

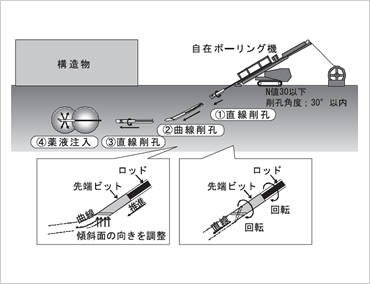

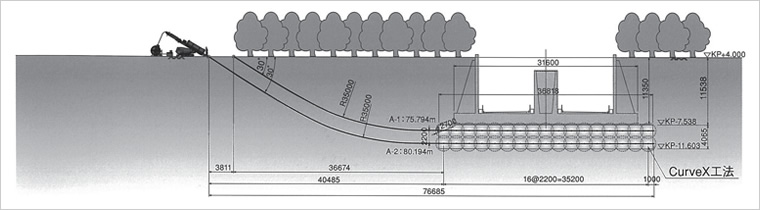

カーベックス工法は、特殊ロッドの採用により急曲径(最小曲率半径30m)の削孔を可能にしています。また、高精度な位置検知および姿勢制御システムを装備し、位置計測を繰り返しながらボーリングすることで、位置修正の自由度が高く、障害物を避けての削孔が可能です。遠方からの削孔(最大削孔長は200m)であっても、削孔の軌跡を計画位置に対して±30cm 以内を目標とする削孔精度を有しています。代表的な施工実績としては、沈埋トンネル、石油タンク、岸壁等の液状化対策や、道路や鉄道を横断する新設トンネル建設時の止水対策等に採用されています。

施工概念図

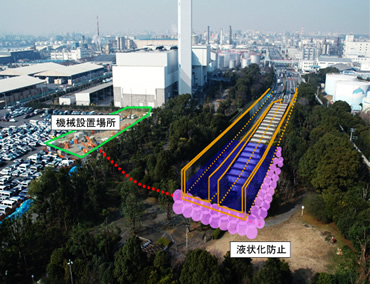

川崎港海底トンネルアプローチの液状化対策工事

特長・メリットココがポイント

稼働中施設の構造物直下地盤を改良(液状化対策/耐震補強等)

施設の稼動を止めることなく、対象とする構造物直下の地盤を改良できます。最大200mの削孔が可能なことから、対象構造物の周辺に障害物がある場合も、遠隔地から施工することができます。耐久性・浸透性に優れたシリカ系注入材や極超微粒子セメントを使用することで、砂地盤に立地する構造物の液状化対策や耐震補強が可能です。

稼働中施設の直下地盤の改良例(川崎港海底トンネル)

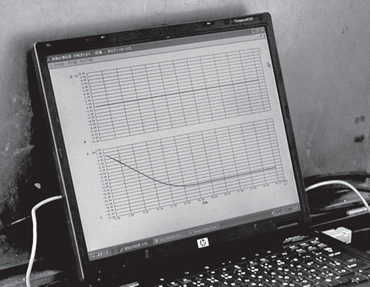

正確な位置で地盤を改良

地中に障害物がある場合でも、障害物を避けて目標箇所まで高い精度で削孔し、正確な位置で地盤改良できます。削孔の軌跡を、計画位置に対して±30cm 以内で管理できます。高精度な挿入式位置検知センサー・姿勢制御システムの搭載、及び最小曲率半径30mで施工できる特殊ロッドの採用によって、高い位置精度を実現しました。

削孔軌跡(計画と実績)の管理画面の例

豊富な施工実績

2001年に本工法を実用化し、自在掘削技術を用いた注入工法のパイオニアで、2013年現在で約30件の施工実績があります。構造物直下の地盤改良では、注入時に構造物が変状しない施工管理が重要となりますが、各種モニタリングを行いながら、安全・安心な施工を行います。

適用実績

川崎港海底トンネル改良

場所:神奈川県川崎市

竣工年:2008年9月 2009年5月 2010年3月 2010年11月

発注者:神奈川県川崎市

施工目的:液状化対策

規模:Φ2,700

総本数 28本 16本 57本 51本

総削孔長 2,120m 1,197m 4,188m 2,955m

総注入量 2,003m3 1,144m3 2,825m3 1,346m3

旧法特定タンク(T-206)新基準適合化

場所:三重県四日市市

竣工年:2011年1月

発注者:三菱化学

施工目的:液状化対策

規模:Φ1,200~2,250 総本数32本

総削孔長1,300m 総注入量197m3

227タンク液状化対策

場所:大阪府堺市

竣工年:2012年11月

発注者:コスモ石油・コスモエンジニアリング

施工目的:液状化対策

規模:Φ2,250 Φ2,400 総本数24本

総削孔長1,057m 総注入量470m3

学会論文発表実績

- 「曲がりボーリングを用いた薬液注入による液状化対策工法の現地実証試験」,土木学会論文集,No.756,2004年

- 「カーベックス工法の適用と特長」,日本工業出版,建設機械11月号,第43巻第11号(通巻513号),2007年

- 「最近の地盤注入工法 自在ボーリング技術とその適用」,基礎工,Vol.36,2008年5月

- 「三次元削孔による耐震補強・液状化防止工法の現状 ─カーベックス工法─」,建設の施工企画,No.720,2010年2月

- 「曲線ボーリングを採用した供用トンネル直下における液状化対策工事」,土木学会,第65回年次学術講演会,2010年9月

- 「供用中の沈埋トンネル直下地盤を対象とした液状化対策 カーベックス工法の施工実績」,建設の施工企画,No.750,2012年8月

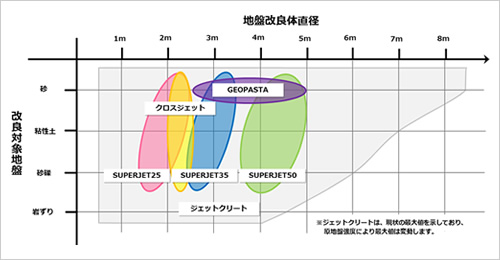

大口径高圧噴射攪拌工法

「ジェットクリート工法」

岩ずりなど様々な地盤をオーダーメイドで改良

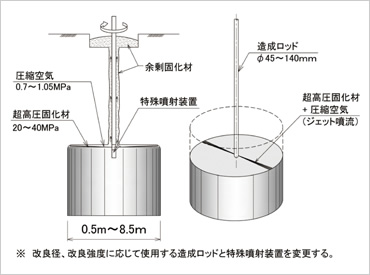

鹿島グループのケミカルグラウトが開発したジェットクリート(JETCRETE)工法は、砂質土、粘性土地盤だけでなく、従来改良が難しかった岩ずりを含む砂礫地盤など、様々な地盤を対象に、改良径(直径0.5m~8.5m)と強度(0.1MN/m2~10MN/m2)を任意に設定できるオーダーメイドの地盤改良工法です。従来工法に比べて、産業廃棄物の量が少なく、高圧噴射の高性能化による工期の短縮、改良仕様を状況に合わせて設定できるためトータルコストの軽減を実現できます。改良の際、切削した土砂を、地上に排出させるため、周辺構造物に変状をきたすことが少ない工法です。小型施工機械を用いることで、狭隘な場所でも施工できます。

※「ジェットクリート」はケミカルグラウトの登録商標です。

NETIS KT-170003-VE

岩ずりを含む砂礫地盤での施工実績

(愛媛県、岸壁の液状化対策)

- キーワード

- 軟弱地盤、液状化、対策、地盤改良、深層混合処理、高圧噴射、大口径、オーダーメイド、基礎、杭、補強

施工手順・適用事例

ジェットクリート工法は、超高圧のセメント系固化材とエアーを地中に噴射しつつロッドを回転させ、地盤を切削・撹拌することにより円柱状の改良体を造成します。本工法を支える基盤技術の一つが切削するための特殊噴射装置です。ジェットの流線が拡散しない、エネルギー効率を最大限に高めた特殊噴射装置により、従来工法と比べ自由度の高い施工を可能にしています。

施工法の概要

実証実験結果

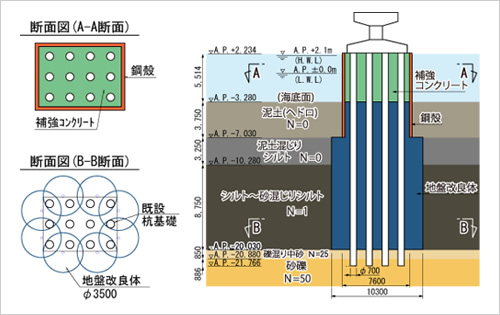

橋脚などを支える基礎の耐震補強もジェットクリート工法で可能です。東日本旅客鉄道、東京モノレールの監修の下、鹿島が開発した鋼殻補強コンクリート地盤改良工法では、杭基礎周りの地盤をジェットクリート工法で改良することで、構造物を供用しながら杭基礎の耐震性を向上させることができます。

鋼殻補強コンクリート地盤改良工法の施工場所

(東京モノレール)

営業線直下での地盤改良状況(東京モノレール)

特長・メリットココがポイント

様々な目的にオーダーメイドの最適仕様で改良

砂質土、粘性土地盤、岩ずりを含む砂礫地盤など、様々な地盤を対象に、改良径(直径0.5m~8.5m)と強度(0.1MN/m2~10MN/m2)をオーダーメイドに設定できます。

改良の自由度が高いため、仮設から本設まで、また地山補強、止水対策、液状化対策、耐震補強など多くの工種を対象に本工法を利用することができます。目的に応じて、最適な仕様で改良できることから、その結果、コストの低減や工期短縮が可能になります。

鹿島グループが保有する高圧噴射撹拌工法のラインアップ

高い密着性

高圧噴射攪拌で改良するので、先行改良体と後行改良体の改良体相互が密着します。既存の構造物とも確実に密着した改良ができます。接合した箇所の品質が高いため、改良した地盤の性能(耐震性や止水性等)が向上します。

構造物との近接施工/極めて狭隘な箇所での施工

施工時の改良に伴い発生する地中変位が小さいことから、既設構造物に近接した箇所でも施工できます。また、小型特殊施工機械を用いることで、非常に狭隘な場所や空頭が制限された場所でも施工可能です。

杭基礎の耐震補強

杭基礎周辺地盤を地盤改良することで、基礎の耐震性を向上させることができます。例えば、鹿島が、東日本旅客鉄道、東京モノレールの監修の下、鹿島が開発した鋼殻補強コンクリート地盤改良工法では、杭基礎上部を鋼殻と補強コンクリートで補強し、地中深部の杭基礎をジェットクリート工法で地盤改良することで、基礎の耐震性向上を図ります。

地盤改良による杭基礎の補強事例(鋼殻補強コンクリート地盤改良工法)

適用実績

海上部T型支柱杭(PC)

耐震補強試験施工

場所:東京都品川区

竣工年:2012年4月

発注者:モノレールエンジニアリング

目的:耐震補強

規模:群杭部耐震補強工事4基

鋼殻製作・設置工240t

地盤改良工 Φ3.5m L=15.8m 32本 5,295m3 補強コンクリート896m3

アラミド補強30m2

岸壁の液状化対策

場所:愛媛県

竣工年:2012年6月

目的:液状化・側方流動対策

規模:施工対象土量8,579m3

地盤改良工 Φ3.0m L=8.0m 17本

名港LPG基地護岸流動化対策

場所:愛知県名古屋市

竣工年:2009年2月

発注者:東邦液化ガス

目的:側方流動対策

規模: 地盤改良工

Φ2.5m L=16.5m 135本

Φ2.5m L= 1.6m 2本

Φ3.0m L=16.5m 10本

Φ3.5m L=16.5m 7本

旧法特定タンク新基準適合化

場所:三重県四日市市

竣工年:2011年1月

発注者:三菱化学

施工目的:液状化対策

規模:地盤改良工 Φ2.5m 54本

造成延長459.6m 総改良材436.3m3

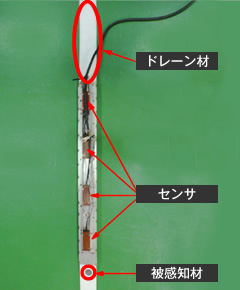

CSドレーン工法

(Control System for Prefabricated Drain)

高精度な施工管理が可能なプラスチックドレーン工法

CSドレーン工法は、地盤改良工法として広く利用されているプラスチックドレーンの施工において、地中のドレーン材の打設位置を高精度に検知・把握できる施工管理システムです。

ドレーン材は所定の深度に残置することが重要ですが、これまで地中のドレーン材の打設位置を高精度に把握することは困難でした。CSドレーン工法では、打設管に感知器(センサ)を、ドレーン材に被感知材を取り付け、打設管の引き抜き時にセンサによってドレーン材の位置・設置状況を地上の管理装置で検知・把握することができます。なお、CSドレーン工法は、財団法人 国土開発技術研究センターの一般土木工法認定技術です。

特許登録済

NETIS HK-220001-VE

CSドレーンの施工状況

- キーワード

- プラスチックドレーン工法、ペーパードレーン工法、共上り、施工管理

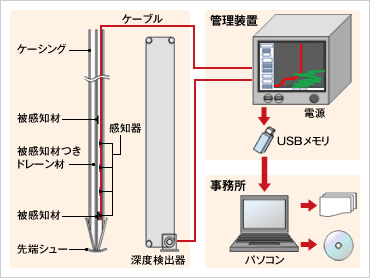

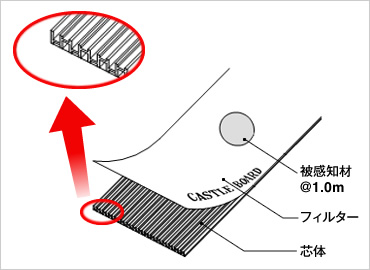

CSドレーン工法の構成

CSドレーン工法は、被感知材付きドレーン材、感知器(センサ)、地上部の管理装置から構成されています。打設管の先端部にセンサを、ドレーン材には特殊金属の被感知材を内蔵させ、所定の深度まで打ち込んだ後、打設管の引き抜き時にセンサによって被感知材付きドレーン材の位置・設置状況を検知します。設置状況は管理装置に表示すると共にリアルタイムにデータが保存されます。保存されたデータは工事事務所のパソコンで迅速に日報集計することができます。

打設管のセンサ写真

機器構成イメージ

管理装置の画面

被感知材付きドレーン材

ドレーン施工の様子

特長・メリットココがポイント

残置深度の確実な把握

打設管先端部に感知装置を内蔵し、地中におけるドレーン材の残置深度を正確に把握できます。

修正施工が可能

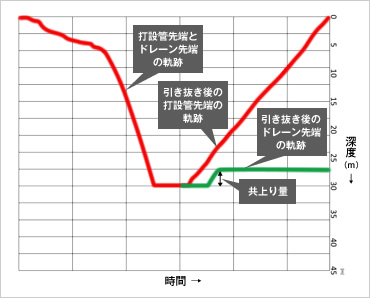

ドレーン材が破断や共上りを起こした場合、警報信号によってオペレータに知らせ、早期に修正施工が行えます。

共上りの検知

ドレーン材の共上り量とその発生深度を的確に検知し、管理装置のモニターで容易に確認することができます。

自動記録機能

管理装置によって、ドレーン材の地中残置深度、打設数量および打設時間が即時に記録され、打設中の施工管理が容易に行えます。

データ記憶装置

USBメモリを介してデータをパソコンに取り込み打設集計表を作成できます。

リアルタイムでわかる深度の軌跡

打設管先端及びドレーン材先端の軌跡をリアルタイムで管理画面に表示します。打設管の軌跡は赤色で表示し、材料先端の軌跡は引抜開始後から緑色で表示します。共上りが発生すると材料先端の軌跡は打設管先端の軌跡に連動して上昇します。

深度の軌跡

CSドレーンの説明動画(動画:30秒/音なし)

適用実績

東京国際空港(羽田空港)沖合展開事業

場所:東京都大田区

竣工年:1993年6月

発注者:運輸省第二港湾建設局(現国土交通省関東地方整備局)

規模:1,430.5万m

北海道新幹線函館総合車両基地

場所:北海道北斗市・亀田郡

竣工年:2012年8月

発注者:鉄道建設・運輸施設整備支援機構

首都圏中央連絡自動車道

場所:千葉県茂原市

竣工年:2010年12月

発注者:NEXCO東日本関東支社

規模:7.3万m

学会論文発表実績

- 「プラスチックドレーン工法の新しい施工管理システム」,基礎工,1985年

- 「泥炭性軟弱地盤における試験盛土の施工事例とその評価」,地盤工学会北海道支部,技術報告集第50号,2010年