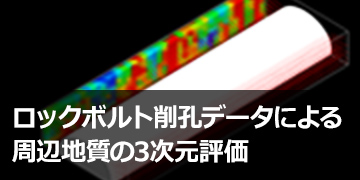

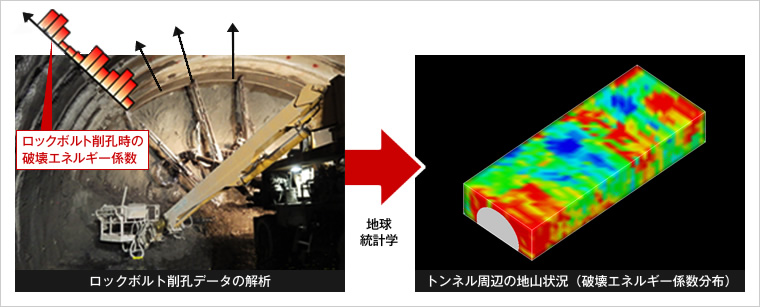

ロックボルト削孔データによる

周辺地質の3次元評価

削孔検層システムを利用し、地球統計学手法により解析

山岳トンネルでは、安全及び品質管理上、地山に応じた適切な支保パターンを選定することが不可欠ですが、従来の切羽観察によって地山を評価し支保パターンを選定する方法では、切羽に出現しないトンネル周辺の断層の分布に気づかず補強や対策が手遅れになり、大きな変状や坑壁の崩落に至る恐れがあります。

一方、坑壁弾性波など、従来の手法でトンネル周辺の地質状況を日常的に調べることは、工期や工費の面で現実的ではありません。

そこで、鹿島では、トンネル周囲に打設するロックボルトの削孔データを取得・解析し、その結果を地球統計学手法によって処理することで、トンネル周辺の地質状況を3次元的に評価するシステムを開発しました。

特許登録済

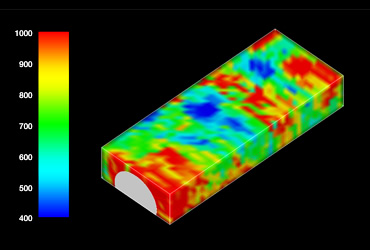

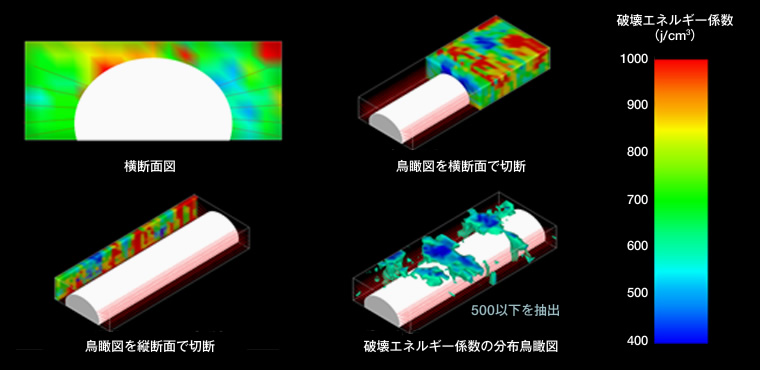

トンネル周辺の地山状況(破壊エネルギー係数分布)

- キーワード

- 山岳トンネル、地山評価、ロックボルト、破壊エネルギー、地球統計学、CIM

特長・メリットココがポイント

日常的な施工サイクルの中で周辺地山を評価可能

本システムでは、ドリルジャンボでロックボルトの穴を削孔する際に得られる「破壊エネルギー係数」を利用することで、特別な作業を行うことなく、日常の施工サイクルの中で地質状況を評価することができます。

ロックボルト削孔データから地山状況を3次元的に把握

周辺の地質状況を連続的、3次元的に把握

地球統計学とは、空間に分布するデータを分析し、統計学手法からデータの存在しない箇所の値を推定することで地盤全体の構造を評価する手法です。この手法を応用することで、得られた破壊エネルギー係数からデータのない箇所を高精度に推定することができ、周辺の地質状況を連続的かつ3次元的に把握できます。このため対策の要否を迅速に判断でき、想定外の過大な変位や崩落などを未然に防止することができます。

地球統計学による地山評価例

供用後の維持管理、CIMへの展開も

トンネル全線のデータを取得すれば、掘削中の地山評価に活用できるだけでなく、供用後の変状発生に対する対策範囲の判断など維持管理への活用もでき、更にCIMへの展開も期待できます。

適用実績

南久保山トンネル

場所:宮崎県延岡市

工期:2013年2月~2014年9月

発注者:国土交通省九州地方整備局

規模:トンネル延長381m

掘削工法NATM

学会論文発表実績

- 「支保パターン選定に寄与する地山評価技術の開発と適用実績」,トンネル工学報告集,第25巻,2015年11月

- 「トンネル地質三次元評価システム ─ロックボルトの削孔データによる地質評価技術─」,建設機械,610,Vol.51,No.12,2015年12月

トンネル切羽

「風化変質判定システム」

タブレットPC内蔵カメラで撮影し、風化変質程度を数値化

山岳トンネルでは、安全及び品質管理上、掘削中の切羽観察が非常に重要です。切羽観察のうち、「風化変質」程度の判定は従来目視で行われますが、数値化しにくいため、個人により判定の差が出やすい傾向があります。

切羽における岩盤の風化変質が進行すると崩落の危険が高まります。風化変質度合を定量的に測定する方法は切羽に接近して試料を採取して分析する等がありますが、切羽全体の測定が困難であること、また、分析に時間がかかることなどが課題でした。

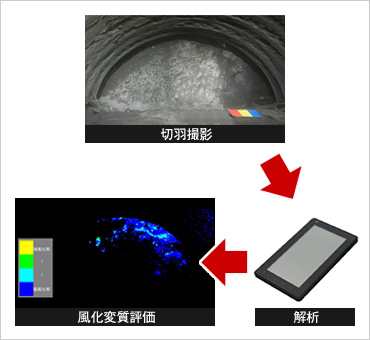

そこで、鹿島では、タブレットPCに内蔵されたカメラで切羽を撮影し画像を解析することで、現場で即座に風化変質度合を数値化できるシステムを開発しました。

風化変質判定システム概念図

- キーワード

- 風化変質、地山評価、山岳トンネル

特長・メリットココがポイント

切羽全体の風化変質を数値化してコンター表示

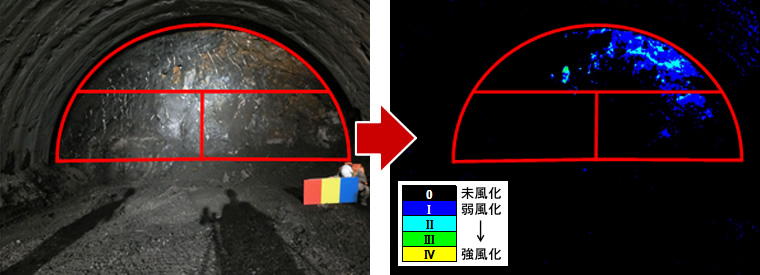

タブレットPCに内蔵されたカメラを用いて切羽を撮影し、画素毎の色調を数値に変換、その結果をコンター図に表します。デジタルカメラのRGB値を、色調比較に適したL*a*b*値に変換するプログラムを開発し、タブレットPCに搭載しています。これまでの切羽観察では、観察者の目視によって4段階に風化程度を評価していましたが、本システムでは、未風化(0)~強風化(Ⅳ)まで5段階でコンター表示することができます。色調補正のため、カラーバーを一緒に撮影することにより、同一条件での色調解析が可能です。

切羽の風化部分抽出状況

切羽に近づくことなく客観的に判定、数分で解析可能

本システムは、切羽に近づくことなく、切羽全体の色調を一度に測定できます。また、タブレットPC内蔵のカメラを使用し、解析ソフトもタブレットPCに搭載しているため、デジタルカメラからPCへ画像を転送することなく、画面を数回タップするだけの簡単な作業で、わずか数分で解析結果が現場で得られます。

現場での撮影風景

画面表示例

南久保山トンネルの低土被り部の切羽観察に適用、有用性を確認

南久保山トンネル新設工事では、土被りが最小で1m程度になり、地表部からトンネル天端に広がる風化変質の程度を定量的に評価することが重要でした。そこで、本システムの結果と、専門家の評価並びに、従来の定量的評価との比較を行ったところ、高い相関を持ちつつ迅速かつ安定した結果を出力できることを確認しました。

適用実績

南久保山トンネル

場所:宮崎県延岡市

工期:2013年2月~2014年9月

発注者:国土交通省九州地方整備局

規模:トンネル延長381m 掘削工法NATM

宮古盛岡横断道路

新区界トンネル工事(1期)

場所:岩手県宮古市区界地内

工期:2014年2月~2017年3月

発注者:国土交通省東北地方整備局

規模:トンネル延長4,998m 掘削工法NATM

学会論文発表実績

- 「山岳トンネル切羽の風化変質判定システムの開発 ─切羽観察での適用例─」,土木学会第69回年次学術講演会,2014年

- 「支保パターン選定に寄与する地山評価技術の開発と適用実績」,トンネル工学報告集,第25巻,2015年11月

トンネル切羽前方探査

「削孔検層システム」

リアルタイムで切羽前方を探査

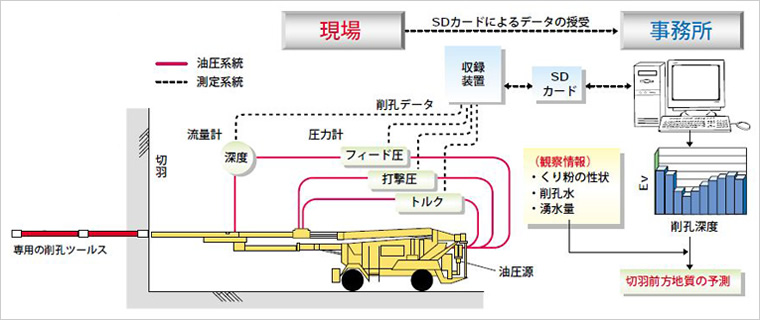

削孔検層システムとは、油圧ドリルを用いて岩盤を削孔する際に得られる削孔データ(削孔速度・打撃圧・給進力・トルク等)を利用して、簡便で迅速にトンネル切羽前方の地質状況を予測できるシステムです。

リアルタイムで切羽前方を探査でき、これまでに地質予測手法として、数多くの現場で適用されてきました。

また、多くの適用事例からノウハウやデータが蓄積されているため、トンネル支保パターンの選定の目安としても活用可能です。

特許登録済

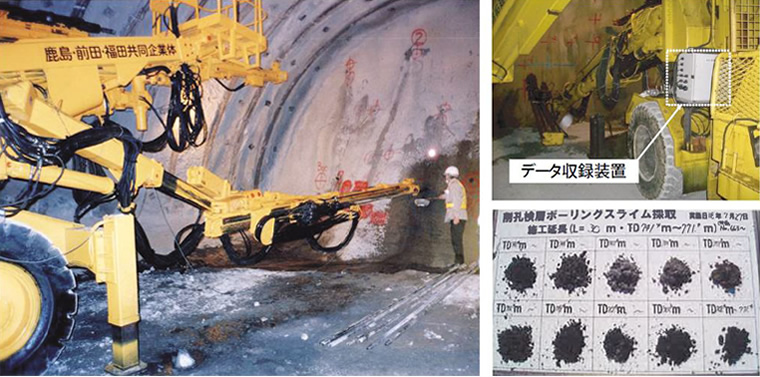

削孔検層(左:実施状況、右上:データ収録装置、右下:スライムの写真)

- キーワード

- トンネル、前方探査

削孔検層システム詳細

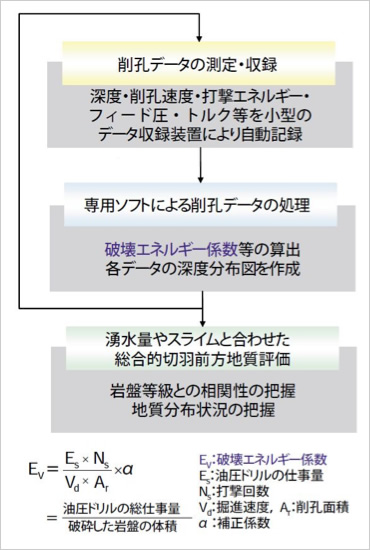

本システムは、下図に示すように、孔曲がりを抑制する専用の削孔ツールスと削孔データを計測するためのセンサーと収録装置、及び、評価ソフトで構成されています。地質状況の評価にあたっては、主に破壊エネルギー係数Evを用います。この係数は岩盤の破壊に要した油圧ドリルの仕事量に相当し、一般に、硬岩の場合は大きく、軟岩の場合は小さな値となります。また、削孔時の観察項目(くり粉の性状、削孔水の色、湧水量)も考慮して切羽前方地質を評価します。本システムは汎用性が高く、ロータリーパーカッションドリルやトンネルジャンボなど、どのような油圧ドリルにも取り付けることができます。

削孔検層システムの構成

特長・メリットココがポイント

- 油圧ジャンボでは、切羽前方30~50mまで探査することが可能で、通常、測定時間は2~3時間程度です。

- 専用の削孔ツールスを用いることで、孔曲がりを抑えることができます。

- ロッド継ぎ足し時の記録装置の停止や再開の操作は自動化されており、開始と終了の操作のみで測定・記録が可能です。

- データの処理も現場事務所のパソコンで短時間に行うことができるので、迅速な地質評価が可能となり、施工のサイクルへ組み込みやすく、工費・工期の面から有利です。

- 深度やフィード圧による補正も可能であり、より定量的に地質状況の評価を行うことができます。

- これまでに数多くの現場で適用され、ノウハウやデータが蓄積されているため、支保パターンの選定の目安としても活用可能です。

削孔検層システムフロー

適用実績

新名神高速道路 栗東トンネル下り線

場所:滋賀県栗東〜大津市

竣工年:2002年3月

発注者:日本道路公団関西支社

トンネル延長:2,469m

![]()

芦田川流域下水道沼隅幹線管渠

場所:広島県沼隅群〜福山市

竣工年:2004年3月

発注者:広島県福山地域事務所

トンネル延長:3,409m

![]()

大津放水路トンネル

場所:滋賀県大津市

竣工年:1999年3月

発注者:建設省近畿地方建設局

トンネル延長:411m

![]()

新名神高速道路 鈴鹿トンネル下り線

場所:三重県亀山市

竣工年:2001年3月

発注者:日本道路公団中部支社

トンネル延長:3,923m

![]()

国道41号高山国府トンネル

場所:岐阜県高山市

竣工年:2012年3月

発注者:国土交通省中部地方整備局

トンネル全延長:3,259m

![]()

新東名高速道路

富士川トンネル

場所:静岡県庵原郡

竣工年:2002年10月

発注者:日本道路公団静岡建設局

トンネル全延長:4,505m

![]()

新東名高速道路金谷トンネル

場所:静岡県掛川市~榛原郡

竣工年:2003年3月

発注者:日本道路公団静岡建設局

トンネル全延長:4,578m

学会論文発表実績

- 「油圧ドリルによる削孔データを用いた岩盤評価および切羽前方地質の予測技術について」,第8回岩の力学国内シンポジウム講演論文集,1990年

- 「削孔検層システムによるトンネル切羽前方地質予測」,地盤工学研究発表会講演集,H-5,1997年

- 「TBM掘進データを用いた地質統計学的手法による切羽前方地質評価」,第31回岩盤力学に関するシンポジウム講演論文集,2001年

地盤材料の粒度分布を評価する

「AI画像粒度モニタリング®システム」

デジタルカメラ画像解析で地盤材料の粒度分布を迅速に判定

ダムなどの建設工事では、工事現場周辺で入手できる材料を有効的に使用することが基本であり、工事中は使用材料の品質管理を入念に行います。アースダムやロックフィルダム、台形CSGダムなどでは、使用材料の粒度分布を定期的に測定し、使用できる材料か否かを判断します。

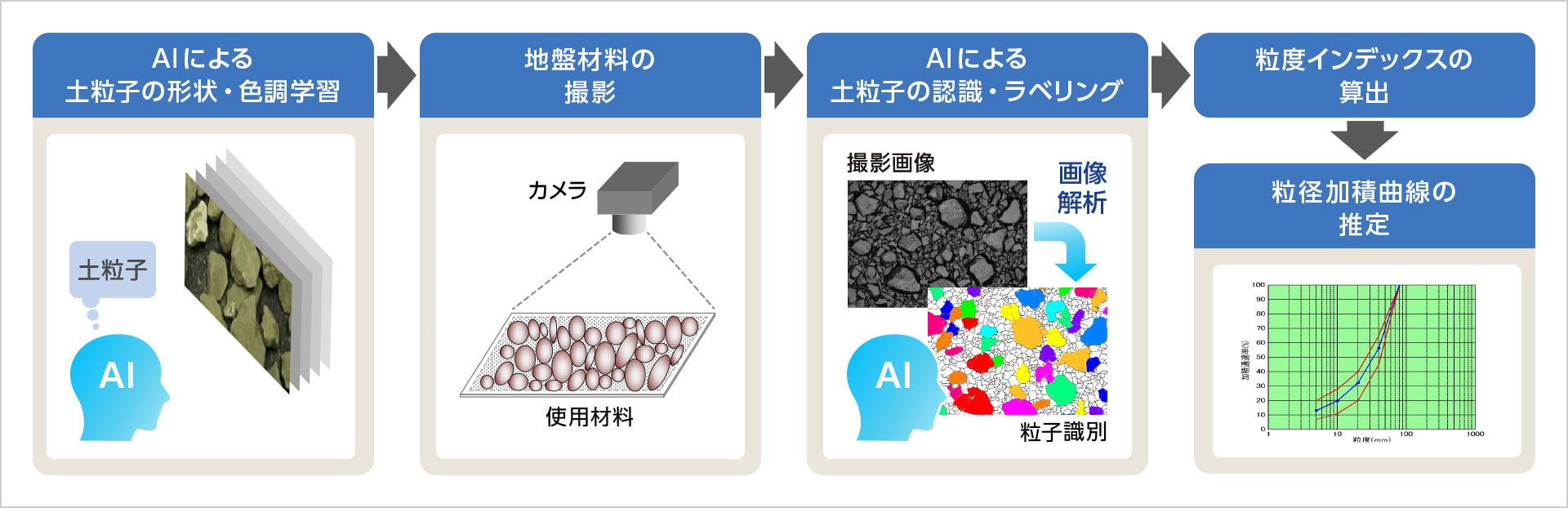

鹿島では、市販のデジタルカメラで撮影した材料の画像を解析することで、使用材料の粒度分布を推定し、所定の品質を満足するか否かを瞬時に判定するシステム(AI画像粒度モニタリング)を開発しました。

本システムを活用することで、使用材料のリアルタイムな品質管理が可能となり、ダムなどの建設工事の高度化ならびに合理化に貢献できます。

2024年度エンジニアリング奨励特別賞

令和5年度ダム学会賞 技術開発賞

令和5年度地盤工学会賞 技術開発賞

平成23年度ダム工学会賞 技術開発賞

特許登録済

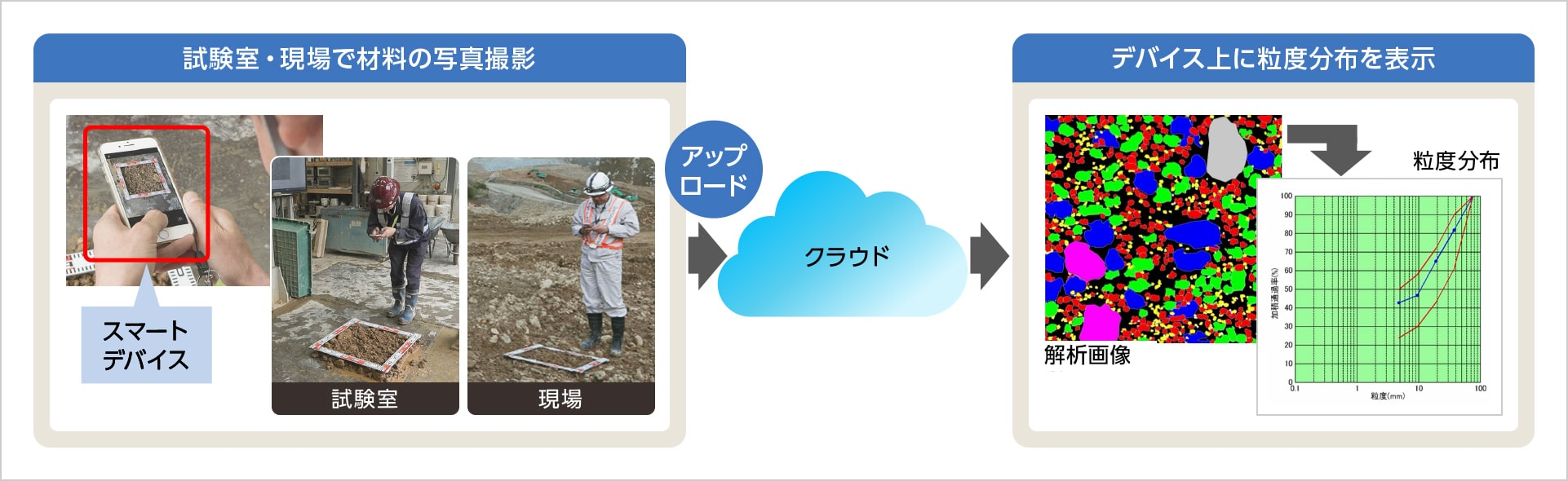

AI画像粒度モニタリングのイメージ

- キーワード

- デジタルカメラ、画像解析、粒度分布、品質管理、土質材料、ロックフィルダム、アースダム、CSG工法

システムの概要

「AI画像粒度モニタリングシステム」は、地盤材料の画像から土粒子の輪郭を識別し解析することで、対象材料の粒度分布を測定するシステムです。土粒子の形状や色調を事前に機械学習したAIが、画像内の土粒子を認識します。画像上での各土粒子の大きさ(ピクセル数)をもとに、対象材料の粒度分布を求めます。

さらに、スマートデバイスでも土粒子の撮影・解析が可能なため、いつでも・どこでも・誰でも・簡単に対象材料の粒度分布が測定できます。

システムの構成

特長・メリットココがポイント

実際の施工現場での適用実績あり

画像粒度モニタリングはすでに鹿島の建設現場で活躍しています。

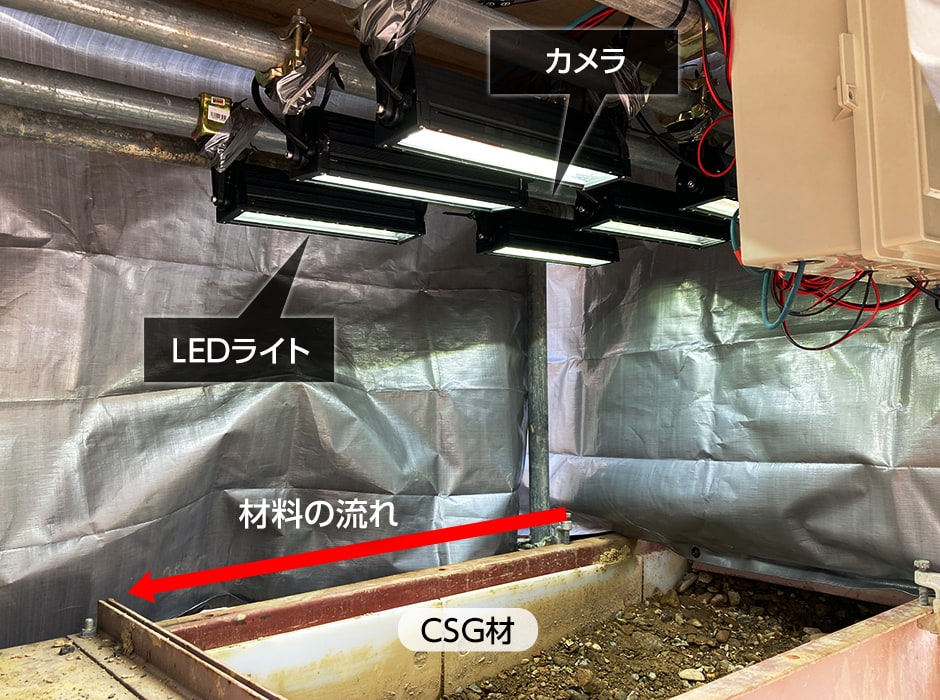

- CSG製造時のCSG材品質管理(最大粒径80mm)

- ロック材の品質管理(最大粒径500mm)

- CSG材製造管理(最大粒径80mm)

迅速な判定が可能

従来の粒度試験方法に比べて、粒度分布を得るために要する時間を大幅に短縮できます。

- CSG材の場合、3秒程度(従来の簡易方法による試験の場合は1時間)

- ロック材の場合、10分程度(従来の試験方法の場合1日程度)

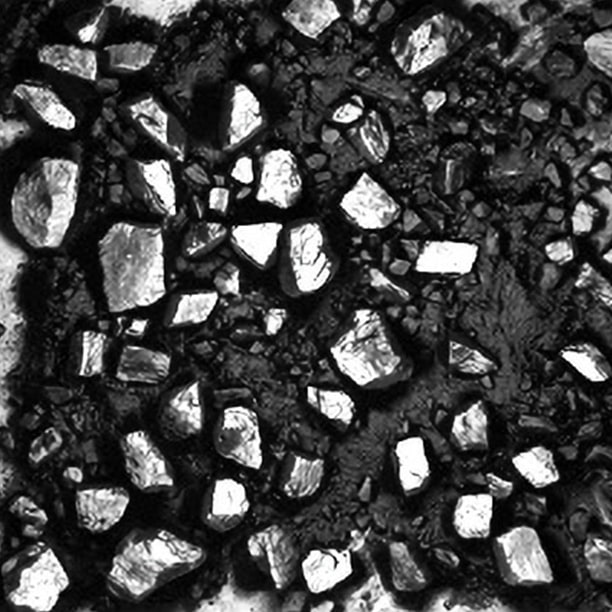

ロック材の撮影画像の例

新しい品質管理方法で試験作業を大幅低減

台形CSGダム建設工事のCSG製造設備に「AI画像粒度モニタリングシステム」と近赤外線水分計を設置し、CSG材の粒度分布および含水率の変動監視を実施しています。これにより、材料品質の試験業務に係る人員を約9割削減しました。さらに、測定した粒度分布と含水率から表面水量を算出し、自動で配合切替を行いながら平均300m3/hで連続供給されるCSG全量の品質を間断なく管理しています。

AI画像粒度モニタリングを使った新しい品質管理方法

適用実績

成瀬ダム堤体打設工事(第1期・第2期)

場所:秋田県東成瀬村

工期:2018年5月~2026年12月

発注者:国土交通省東北地方整備局

規模:台形CSGダム

堤高114.5m 堤頂長755.0m 堤体積485万m3

H26-30長安口ダム 施設改造工事

場所:徳島県那賀郡

竣工年:2020年3月

発注者:国土交通省四国地方整備局

型式:重力式コンクリートダム

規模(既設ダム):堤高85.5m 堤頂長200.7m 堤体積28.3万m3 既設堤体切削撤去8,328m3

小石原川ダム本体建設工事

場所:福岡県朝倉市・東峰村

竣工年:2021年3月

発注者:水資源機構

規模:中央コア型ロックフィルダム

堤高139m 堤頂長558m 堤体積870万m3

大分川ダム建設(一期・二期)工事

場所:大分県大分市

竣工年:2019年11月

発注者:国土交通省九州地方整備局

型式:中央コア型ロックフィルダム

規模:堤高91.6m 堤頂長400m 堤体積387万m3

胆沢ダム

場所:岩手県奥州市

竣工年:2013年11月

発注者:国土交通省東北地方整備局

型式:中央コア型ロックフィルダム

規模:堤高132m 堤頂長723m

堤体積1,350万m3

当別ダム

場所:北海道石狩郡

竣工年:2012年11月

発注者:北海道

型式:台形CSGダム

規模:堤高52m 堤頂長432m 堤体積81.3万m3

殿ダム

場所:鳥取県鳥取市

竣工年:2012年1月

発注者:国土交通省中国地方整備局

型式:中央コア型ロックフィルダム

規模:堤高75m 堤頂長294m 堤体積211万m3

学会論文発表実績

- 「CSG材の表面水量全量管理システム ─システムの構成─」,土木学会,第79回年次学術講演会,2024年

- 「成瀬ダムにおけるCSG材の表面水量の全量管理技術」,ダム工学研究発表会,2023年

- 「デジタルカメラ画像を用いたロック材の粒度解析システム」,土木学会,第67回年次学術講演会,2012年

落球探査による地盤物性評価手法

「トリクレーター®」

簡便かつ迅速に道路や盛土の品質を確認

盛土や地山の物性評価として一般に実施されている平板載荷試験や現場CBR試験などは、比較的大掛かりな反力装置を要し時間や労力がかかることから、試験頻度に限界があります。一方、品質管理の観点では、盛土などの物性を全体的に評価しうる多点測定のニーズが高まっています。

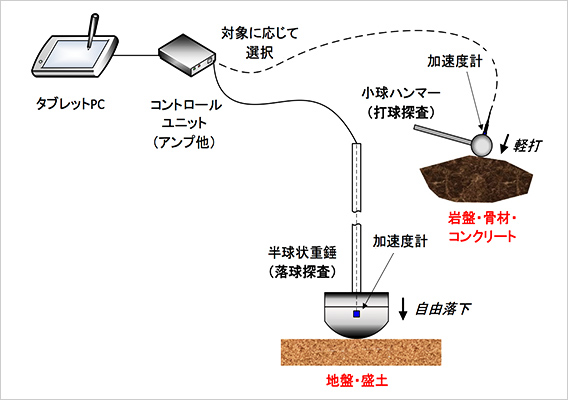

トリクレーターは、加速度センサーを内蔵した球状底面の金属製重錘を地表に落下させ、着地時に得られる加速度応答から地盤の変形・強度特性を理論的で迅速に評価できる手法です。Hertz理論に基づき変形係数を同定し、地盤反力係数や現場CBR等へ変換できるほか、Vesić理論を応用して地盤の粘着力や内部摩擦角の評価にも展開できます。

特許登録済

トリクレーターの測定状況

- キーワード

- 落球探査、加速度応答、変形係数、強度定数、理論、迅速、簡便

システム概要と測定原理

トリクレーターでは、迅速性や機動性を追及する一方、測定深度や精度などの性能面を重視し、重錘の質量約21kg、落下高さ50cmを標準仕様としています。これにより、操作や移動が一人で無理なく行え、一般的な盛土施工で実施される層厚(30cm)程度の深度が測定対象となります。システムとしては、加速度センサーを内蔵した重錘とタブレットから構成され、1回の測定はほぼ瞬時に終了し、加速度波形や地盤特性値が表示されます。

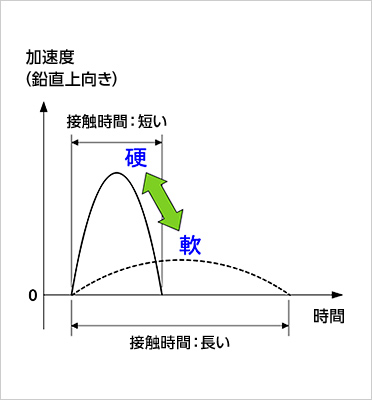

変形係数の評価は、Hertzによる弾性球体(重錘と地球)の衝突理論に立脚しており、地盤が軟らかいほど重錘着地時の接触時間が長く、硬いほど短くなる現象を利用します。また、Vesićによる球空洞の拡張理論に基づき、強度定数である粘着力や内部摩擦角も評価できます。

姉妹技術に「打球探査」があり、トンネル切羽などの岩盤、骨材、コンクリートの評価に最適です。トリクレーターと打球探査を総称して「Qスター®」といいます。

機器の構成

変形係数の測定原理

特長・メリットココがポイント

変形係数の評価

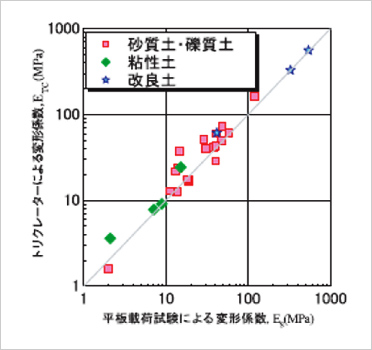

各種の盛土において、トリクレーターと平板載荷試験で測定された変形係数を比較しました。

- 粘性土から礫質土までの幅広い地盤材料および安定処理土に対して良好な相関性を示しています。

- 重錘の底面が球状で落下エネルギーが大きいため、礫粒子や地盤面不陸の影響が緩和されます。

- 締固めの従来管理指標である乾燥密度に比較して、変形係数は、転圧回数に伴う変化が敏感で、性能設計の面からも今後のニーズが期待されます。

変形係数の比較

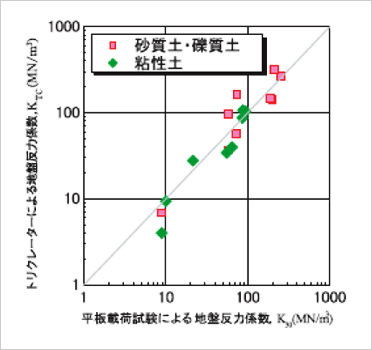

地盤反力係数の評価

変形係数は、地盤反力係数をはじめ現場CBRやN値などに変換できます。変形係数から理論的に地盤反力係数へ換算した結果と実測結果を比較しました。

- 広範囲な地盤材料に対して、良好な相関性が得られています。

- 平板載荷試験や現場CBR試験と同等の結果を迅速に評価できるので、補完または代用として有効です。

地盤反力係数の比較

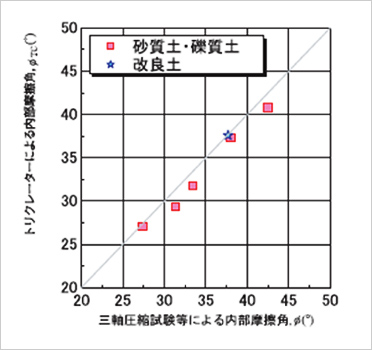

強度定数の評価

強度定数である粘着力や内部摩擦角を、三軸圧縮試験結果と比較しました。

- 内部摩擦角が卓越するΦ材に対して、別途評価した内粘着力cを仮定(c材に対してはΦを仮定)することで、強度定数を評価できることを確認しました。

内部摩擦角の比較

適用実績

南武線稲城長沼駅付近高架橋

場所:東京都稲城市

竣工年:2012年9月

発注者:東日本旅客鉄道

規模:延長4.3km

常磐自動車道石神

場所:福島県南相馬市

竣工年:2011年12月

発注者:東日本高速道路

規模:延長8,367m

北陸新幹線 白山総合車両基地路盤他

場所:石川県白山市

発注者:鉄道建設・運輸施設整備支援機構

舗装構造評価に関する簡易試験法の適用検討業務/重錘落下試験の空港舗装への適用性検討業務

場所:東京都大田区

調査日時:2009年11月

発注者:港湾空港技術研究所

規模:コンクリート床板および床板間の間詰めコンクリートを調査対象

学会論文発表実績

- 「トリクレーターによる簡易地耐力調査法」,基礎工,No.553,2019年8月

- 「落球探査法による地盤物性の迅速評価」,電力土木,No.360,2012年7月

- 「落球探査による支持地盤の地耐力評価」,土木学会,第66回年次学術講演会,2011年

- 「落球探査による盛土の施工管理」,土木学会,第64回年次学術講演会Ⅲ,2009年

- 「落球探査手法による砂礫盛土の締固め管理」,地盤工学会,第42回地盤工学研究発表会,2007年

- 「落球探査を用いた土構造物の施工管理に関する一考察」,土木学会,第61回年次学術講演会Ⅲ,2006年

地質のリアルタイム可視化システム

「スマート切羽ウォッチャー」

切羽の崩落事故ゼロへ! ICTによる地質のリアルタイム可視化

山岳トンネル工事では、施工中、前方の断層や切羽状況を完全に把握することは困難です。そのため、予期せぬ断層による切羽崩壊や肌落ち災害などの重篤災害の根絶に至っていません。そこで鹿島は、切羽と前方5mまでの地質状況をリアルタイムに完全に可視化する「スマート切羽ウォッチャー」を開発しました。

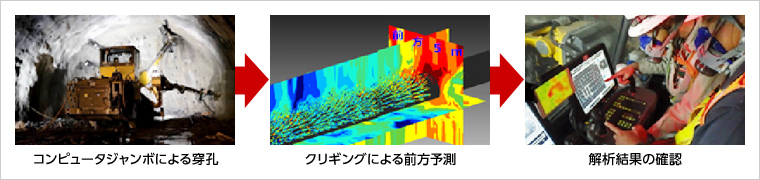

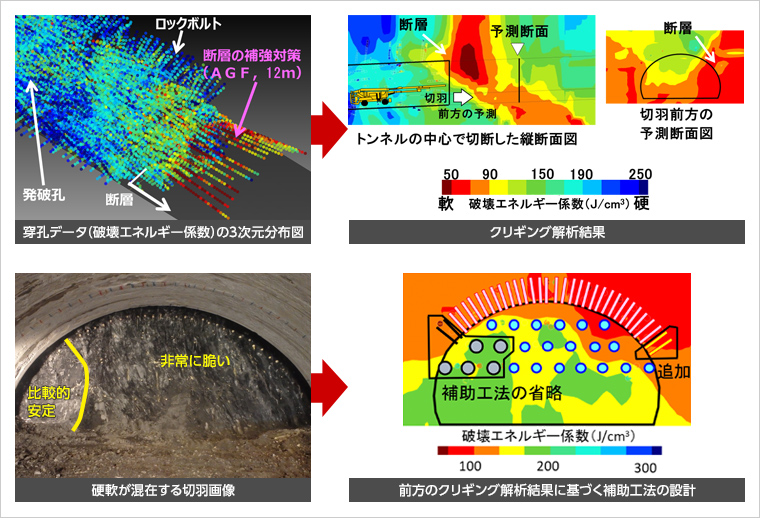

これは、切羽写真の画像解析による崩落危険予測と、コンピュータジャンボの穿孔データによる前方地質のリアルタイム予測の2つの解析技術を組み合せて、切羽の崩落危険度をリアルタイムに可視化するものです。本システムにより、従来の経験に頼った地質評価を変革し、切羽崩落災害の危険性を大きく低減することができるようになりました。

平成30年度土木学会賞 技術開発賞

平成30年度岩の力学連合会 技術賞

平成30年度ARMS10 Outstanding Paper Award 優秀論文賞

特許登録済

スマート切羽ウォッチャーの概要

- キーワード

- 地山評価、ICT、肌落ち災害、コンピュータジャンボ、地球統計学、画像解析、可視化、見える化

地質状況を自動でリアルタイムに高精度に定量評価

スマート切羽ウォッチャーは、『切羽写真の画像解析による切羽剥落危険度評価システム』と『コンピュータジャンボによる施工時の穿孔データを利用した3次元リアルタイム地質予測システム』、さらに、これらのシステムによる地山評価結果を現場事務所や本社などとリアルタイムに共有するクラウドシステムで構成されています。解析時間は、それぞれ10秒と1分程度であり、解析結果は切羽や現場事務所、本社等でも確認できます。これにより、切羽の剥落危険度を踏まえた適切な鏡吹付けコンクリートの施工や前方とトンネル周辺の地質状況を踏まえた適切な補助工法の迅速な適用判断が可能となり、トンネル掘削の安全性を飛躍的に向上させることができます。

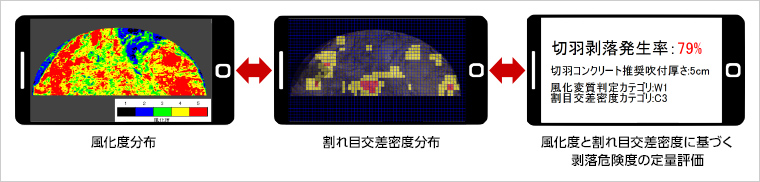

切羽写真の画像解析による切羽剥落危険度評価システム

コンピュータジャンボの穿孔データによる3次元リアルタイム地質予測システム

適切な対策工による安全性の向上

適切な鏡吹付けコンクリートによる肌落ち災害の防止

切羽写真の画像解析による剥落危険度の定量的な評価に基づいて、地山状況に応じた適切な鏡吹付けコンクリートをリアルタイムに提示し、切羽の安全性を向上させることができます。

- 切羽写真を画像解析することにより、切羽の風化度と割れ目交差密度を定量評価します。

- 全国の400切羽以上の切羽写真とこれらの剥落状況のデータベースに基づいて、剥落危険度を定量評価します。

- 切羽で解析結果を確認できるため、適切な鏡吹付け厚を施工し、肌落ち災害の防止に貢献します。

リアルタイムに切羽解析結果を確認

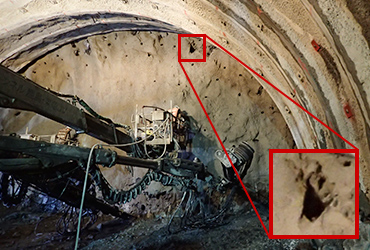

発破孔の穿孔時の剥落データを収集

適切な補助工法の迅速判断による地山トラブルの防止

切羽観察では確認できない切羽前方やトンネル周辺5mまでの地質分布図を高精度に可視化できるため、断層や弱層を事前に把握しながら、適切な補助工法により地山トラブルを防止できます。

- 発破やロックボルト施工時の穿孔データにより、切羽前方とトンネル周辺の高密度な地質情報として、地山の硬軟の指標となる破壊エネルギー係数を取得します。

- 地質の予測及び可視化には、地質分布の特徴を反映した空間補完が可能な「クリギング」という手法を利用するため、高精度な予測が可能です。

- クリギングの解析パラメータ(バリオグラム)を最適化することで、切羽前方やトンネル周辺5mまでの地質状況を高精度に可視化することができます。

※クリギング:資源開発分野で発達した地球統計学による空間補完の手法

適用実績

宮古盛岡横断道路 新区界トンネル工事

場所:岩手県宮古市〜盛岡市

竣工年:2019年8月

発注者:国土交通省東北地方整備局

規模:本坑全長4,998m 内空断面積94.9m2

避難坑5,045m 内空断面積15.5m2

国道45号 白井地区道路工事

(白井トンネル)

場所:岩手県閉伊郡普代村

竣工年:2019年3月

発注者:国土交通省東北地方整備局

規模:延長2,059m 内空断面積95m2

学会論文発表実績

- 「山岳トンネルのコンピュータジャンボの穿孔データに基づく情報化施工」,土木建設技術発表会2017概要集,日本トンネル技術協会,2017年

- 「画像解析によるトンネル切羽の剥離危険性の予測」,日本応用地質学会 平成30年度研究発表会 講演論文集,2018年

- "A Rapid Image Analyzing Method for Determining Crack Distribution and Interval on Tunnel Faces",the 10th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS10), 2018年

- "RealTime Evaluations of Tunnel Faces and Predictions of Geological Conditions Ahead of the Tunnel Face Based on Drilling Data",the 10th Asian Rock Mechanics Symposium (ARMS10), 2018年

- 「長大トンネルにおけるコンピュータジャンボを活用した合理的な施工と生産性向上への取り組み」,トンネルと地下,49巻,12号,2018年

現場密度の面的測定システム

「Geo-DX Compaction®」

現場密度試験の省力化と面的な品質管理データ取得を実現

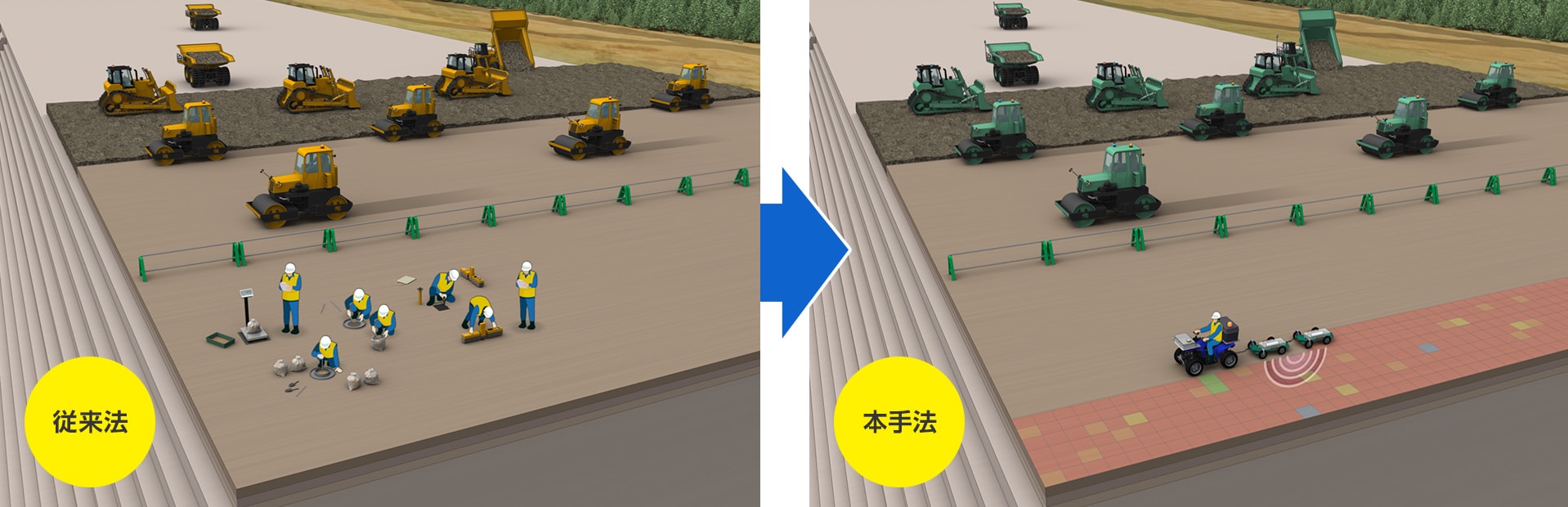

ダム工事や造成工事における盛土等の締固め品質管理では、「RI法」などの現場密度試験を所定の頻度で実施します。これらの試験では、人力での削孔や試料採取を行う必要があり、相当数の人員と労力、時間を要します。また、試験器具は重いため、点在する試験孔間の運搬にも労力を要することから、試験の省力化と生産性向上が望まれていました。

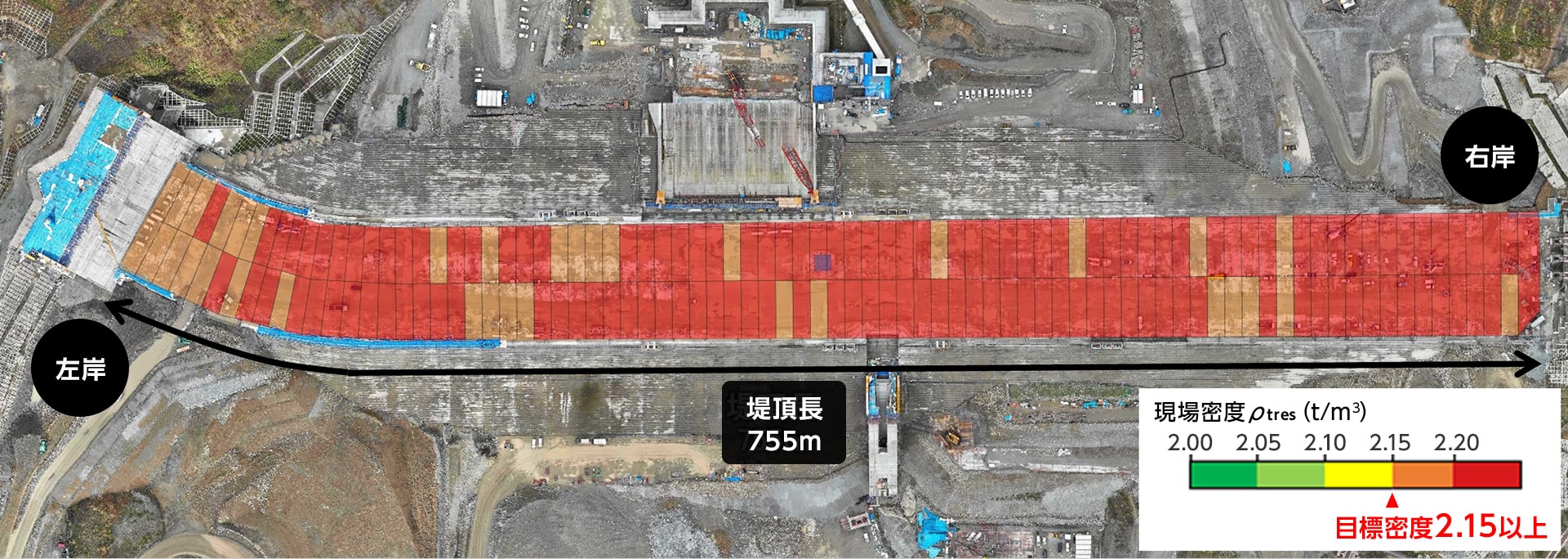

そこで、新たな締固め品質管理手法として、地盤の電気抵抗を利用した「Geo-DX Compaction」を開発し、成瀬ダム堤体打設工事のCSG品質管理に適用しました。これにより、現場密度試験の省力化と広域かつ面的な品質管理データの取得を実現しました。

令和6年度土木学会 技術開発賞

特許登録済

Geo-DX Compactionによる締固め品質管理

関連情報

- キーワード

- 現場密度、電気抵抗、品質管理、面的測定、省力化、台形CSGダム

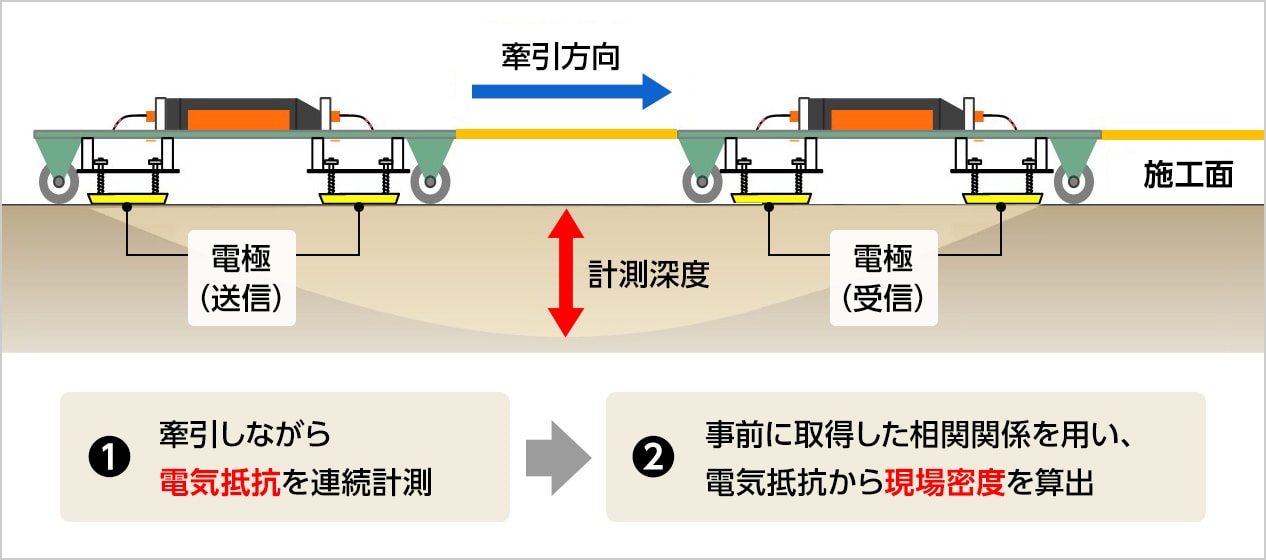

本システムの概要

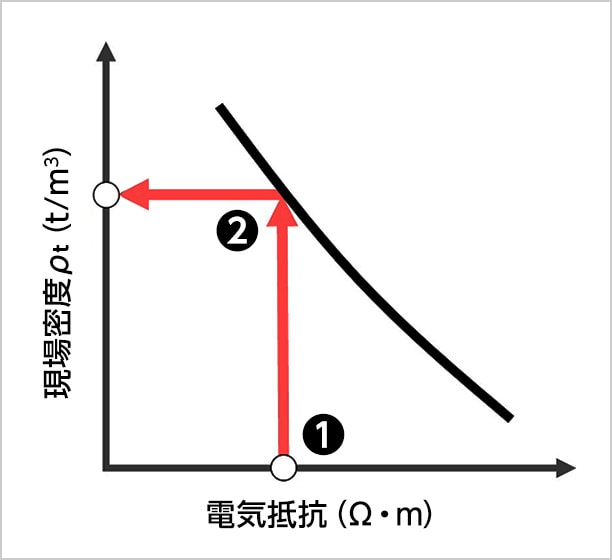

本システムでは、現場密度の増加に伴って電気抵抗が低下する性質を利用しています。試験対象の地盤上を4つの電極が取り付けられた計測装置を接地・牽引することで、地盤の電気抵抗を連続計測します。ここで得られた計測結果と、事前に取得した地盤の電気抵抗と現場密度の相関関係を利用して締固め品質を算出します。これにより、広域かつ面的な現場密度データがリアルタイムに取得でき、施工面全域の締固め品質管理を実現することができます。また、電極間隔を調整することで計測深度を自由に調整できるため、盛土やCSGの1層分の平均的な締固め品質を評価することができます。

計測装置の概要

電気抵抗と現場密度の相関関係

特長・メリットココがポイント

品質管理試験業務の省力化

- CSGの締固め品質管理試験業務に係る人員を約7割削減できます。

本手法と従来法の比較(イメージ)

現場密度の面的管理を実現

- 連続測定した地盤の電気抵抗をもとに、リアルタイムかつ面的に現場密度を算出できます。

- 電極間隔を変えることで、計測深度を任意の深さに調整できます。

現場密度のヒートマップ(成瀬ダムでの計測結果)

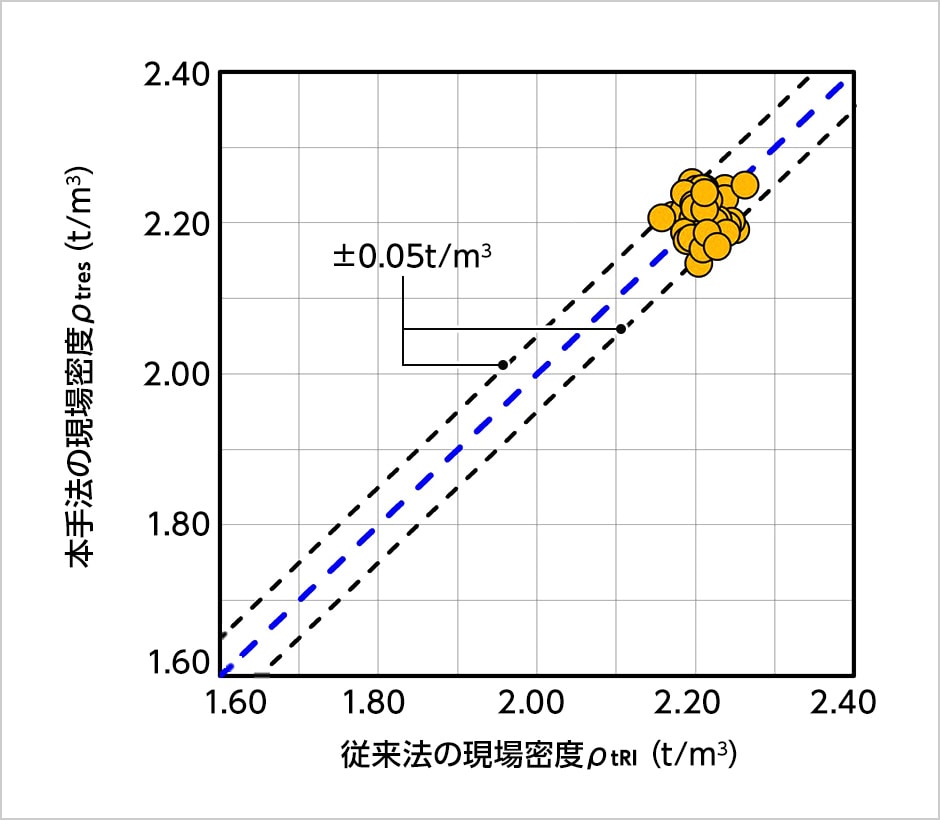

従来法と同等の精度を確保

- 同一エリア内で本手法と従来法による試験を実施した結果、本手法で得られる現場密度は従来法と同等の精度を有することを確認しました。

本手法とRI法の比較(成瀬ダムでの試験結果)

適用実績

成瀬ダム堤体打設工事(第1期・第2期)

場所:秋田県東成瀬村

工期:2018年5月~2026年12月

発注者:国土交通省東北地方整備局

規模:台形CSGダム

堤高114.5m 堤頂長755.0m 堤体積485万m3

学会論文発表実績

- 「台形CSGダム建設における品質管理業務の省力化」,基礎工,Vol.53,No.4,2025年4月

- 「台形CSGダムにおける締固め品質の面的計測(その2)」,令和6年度土木学会全国大会,第79回学術講演会,2024年

- 「台形CSGダムにおける締固め品質の面的計測(その1)」,令和6年度土木学会全国大会,第79回学術講演会,2024年

- “Innovative technologies for quality inspection works on trapezoidal CSG dam construction -Test results in Naruse Dam”,The 12th East Asian Dam Conference,2024年6月