大天守の東側の足元に設置された仮設構台(CG)。構台は一部を架設したのち,そこに80tクローラークレーンを載せ,残りを大天守南正面まで延長させて完成する

地上37mの施工基地

素屋根の工事は「仮設構台」を築くことからスタートした。それは高台の大天守まで資材を運ぶ搬入路であり,大型クレーンや資材を置く施工基地である。高さ37m,長さ66mの巨大な鉄骨の桟橋が,大天守の東側の足元に築かれた。

仮設構台では2台の大型クレーンが素屋根の工事に当たる。1台が37m下の地面から資材を構台の上へ揚重し,もう1台が大天守の周囲に部材を架設していく。

「昭和の大修理」では,大天守の南側正面の広場からスロープ状の桟橋をかけたが,現在はイベントが頻繁に開催されており使用できない。西側は櫓が連なり,北側は絶壁。東側の足元がたったひとつの“攻め口”となった。

3次元で検証し, 伝達する

素屋根の設計や施工計画は複雑で,その部材の持ち上げかた,組み立てかたもきわめて難しい。陣頭に立つ当社JVの片山博工事課長は,文化財の現場ははじめてだが動じる様子はみられない。「部材を当てられないのは既存物のある一般の建築工事では当然の義務ですから,施工の仕事としては何も変わらない。姫路城は形状があまりに複雑なため,より細やかな検証が必要なのです」

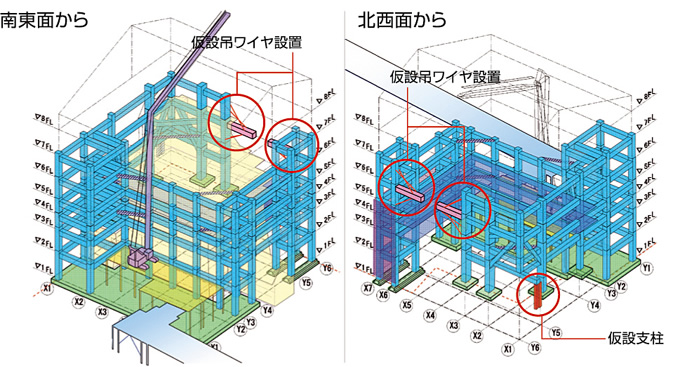

仕事の内容と周囲の形状を,いかに作業員へ正確に伝えるか。片山工事課長は鉄骨建方のアニメーションを作成し,同じシーンを2方向から示すことにした。南東側はクレーンが鉄骨を揚重する基点の面,北西側は大天守をはさんで死角となる面だ。「吊橋と同じ要領で史跡をよけながら大スパンを架けるところ,隅柱を浮かすところ,注意点が立体的に理解できます」

鉄骨建方を作業員に説明するアニメーションのひとコマ。汎用ソフトで作成され,2方向から施工のポイントを表示する

上図の「仮設吊ワイヤ設置」の鉄骨建方。下層に渡櫓があるため柱を立てられず,この工事で最大となる3スパン分をとばす。両端の梁部材をワイヤで仮固定しながら張り出し(左),中央の梁部材を接続する(右)

重心を移して部材を差し込む

アニメーションやCADなどのツールを駆使して作業内容を検証・周知しているが,「現場でその図をもう一度検討してくれる作業員の経験に頼るところは大きい」と,野崎所長は大きな信頼を寄せている。「ひとつのミスも許されない。“できる職人”に集まってもらいました」

どの部材も単純な上げ下げだけでは設置できない。大天守の各層の軒下に潜り込ませるように部材を差し込むには,長い鉄骨を狭いすき間にあわせて横向きに下ろし,慎重に回転させる。

部材を下ろすすき間の位置は,大天守の壁と素屋根の壁と等距離でないことが多い。そのまま軒下で回転させると,ワイヤロープが軒先に当たってしまう。そこで,部材の片側に重りを載せて揚重し,重心を端に寄せる方法をとった。部材の回転軸を中心からずらすことで,すき間と壁の距離に自由に対応できるのだ。

当社JVの片山博工事課長(右)ととび職長植松哲也さん。CADでの検証だけでなく,現場でも検討を重ねる

瓦と漆喰工事の足場を支える「跳出し部材」の設置プロセス ①部材の揚重。右端に重りを載せて,重心を設置側の端に寄せる。②狭いすき間に部材を下ろし,設置する向きに回転させる。軸を部材の中心からずらしたことで,部材やクレーンのワイヤロープが大天守に触れることなく回転させられる。③軒下に差し込むように架設が完了。部材の先端と大天守の距離はほんのわずか

国宝 姫路城大天守保存修理工事 工程表

超高精度の仮設建築

この現場は火気厳禁。文化財保護法と消防法の厳しい規制がかけられているからだ。どんな小さな溶接作業もできないため,鉄骨の連結はすべてボルト締めとなる。四面トラスの鉄骨はH鋼に比べるとボルト位置が複雑。調整が発生すれば,工場まで運び戻すことになり,タイトな工期に影響する。

さらに,柱梁はプレートどうしをすき間なく合わせて接合するため,きわめて小さい誤差範囲での組立てが求められた。片山工事課長は「鉄骨の製作工場に足しげく通い,JASS6の基準書の合格レベルをさらに超えた精度を求めた」という。

最難関となる素屋根解体

工事関係者が最も難しい素屋根と口をそろえる今回の工事。しかし,野崎所長がもっと難しいとにらむのは,“素屋根の解体”だ。

「鉄骨の接合部は錆止めを塗っても修理期間の3年で密着してしまう。ボルトを外しても付着した力がかかってくる。部材ひとつ落とせない状況は当然変わりません」。そこで,ボルトを弛めると部材どうしが反発し,離れやすいように,その留めかたを工夫している。また,基礎コンクリートの解体は,史跡に影響が及ぶような大きな振動を加えられない。できる限り握りつぶして砕くしかなく,コンクリート打設時に構造上問題のない範囲で板を挿入し,“ミシン目”を入れた。

国宝の難工事がはじまったころ,発注者も設計・監理者も施工者もお互いに緊張していたと片山工事課長は振り返る。しかし,「仕事を通じて一人ひとりと気持ちをかよわせ,人として,鹿島として信頼されることが大事だと,改めて思いました。双方の価値観を共有することで,新たな工夫も生まれます」。

現場では毎夕5時から反省会を開き,その日の作業についての意見を交換し,スキルアップを図っているという。国宝の頭上での解体という未知の工事も成功するに違いない。

鉄骨揚重の難所のひとつである屋根の上棟。地上で合掌トラス梁のユニットを組んでから揚重する。地上のどこで組み,揚げ,架設するか,すべてCADで検証されている

四面トラスの柱梁のジョイント部分

入り組んだ場所での鉄骨架設の様子。この狭い空間で解体作業も行なわなければならない

基礎コンクリート打設の様子。解体時に容易にコンクリートが砕けるよう,ミシン目のように間に板を差し込んでいる

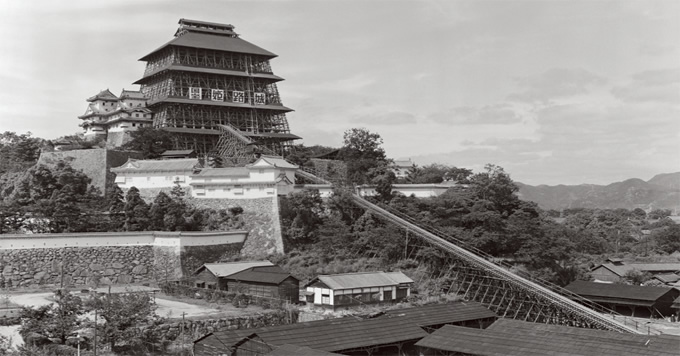

「昭和の素屋根」全景。入母屋の棟には風抜き屋根が設けられている。200mの桟橋のスロープを三の丸広場におろし,資材の搬入を行った (提供:姫路市立城郭研究室)

腕利きたちの素屋根

大天守をはじめて全面解体,再築した「昭和の大修理」(1956〜64年)。当時,築城から350年が経ち,江戸期から傾斜がはじまっていた大天守は,1953年には南東へ50cm以上も傾いていた。おもな原因は地盤の盛土の不等沈下。各階の梁に加えた支柱は180本を上回っていたという。

当社が担当した素屋根は,1万2,000本の檜の丸太で築かれた。3万本以上のなかから木材を選び抜き,それを造作大工が組み立てたという。仕上げの造作を行う腕利きの職人が丸太を組まねばならぬほど高度な工事だったのだろう。

建築高さの制限が31mだった時代。51.8mに達する素屋根の高さも,そこでの風の強さも,職人たちには初体験。日当たりのよい南側と,日陰になりがちな北側とでは,工事の進捗に大きく差が出たといわれている。

10ヵ月あまりの工期で完成した素屋根は,風抜き屋根付きの入母屋造りの下に3重の庇屋根。その姿は,いまも多くの市民の記憶に刻まれている。

大天守解体作業中の素屋根内部。中央に2本の心柱を残すのみ

(提供:姫路市立城郭研究室)

沈下を防ぐため,コンクリートで強化された基礎。礎石は掘り起こされ,城内の広場に創建当時の配置が再現されている

(提供:姫路市立城郭研究室)

伝統技術のフィールド

姫路市では「市立城郭研究室」を設け,工事の膨大な記録を整理・公開している。上田耕三室長が市職員として姫路城の維持管理にはじめて携わったのは1970年代。そのころは「左官屋さんに任せておけばよかった」という。

1980年代になると,漆喰塗りの仕事が全国的に減少。材料の品質が不安定になり,職人も減っていった。「日本建築は屋根と壁の雨仕舞いをきっちりすることが長持ちの条件。技術の伝承を自然と考えるようになり,漆喰研究をはじめました」

上田室長によれば,メンテナンスの間隔は大中小の3段階。「大修理」は300〜400年ぐらいでの解体・組直しで,昭和がこれに当たる。「中」は50年ぐらいでの屋根や壁の修理で,平成の今回がこれ。「小」は20年ぐらいでの修理であり,大小80もの櫓からなる姫路城ではつねにどこかで作業が行われている。

「日本で漆喰塗りが日常的な工事でなくなったいま,技術者の世代交代を考えれば中修理も20年が理想です。姫路城ほど漆喰を大量に使う建築はなく,ここを技術伝承のフィールドにしたい」

つぎの解体・組直しの大修理は,300年後だろうか。姫路市はその準備をいまから築いている。

瓦葺き(左)と漆喰塗り(右)。平成の今回は見学スペースから間近に見られる

姫路市立城郭研究室

上田耕三 室長