東日本大震災では,岩手・宮城・福島の3県で約2,200万t※に上る災害廃棄物,いわゆる「がれき」が発生した。

物理的にも心理的にも復興の大きな障害となるがれきは,有害物質を含み,自然発火することもある。

仮置き場のなかには住宅地や学校に近いものも多く,その撤去・処理が急がれている。

当社は岩手県釜石地区の実証実験を経て,現在3地区でがれきの処理業務に携わっている。

業務を通じて目指すのは“地域復興に貢献する”こと。

これから本格稼働するがれき処理の現場を紹介する。

※2012年1月31日現在

地域の復興に貢献する

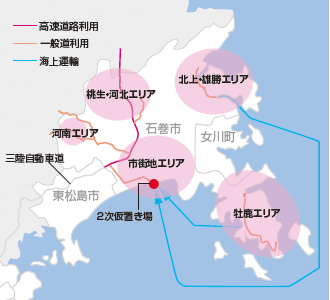

現在当社は,石巻,宮古,宮城東部の3地区でがれき処理を担当している。なかでも,最大の規模となるのが「石巻ブロック災害廃棄物処理業務」だ。約68haの敷地に1日あたり1,500tの焼却能力を持つ炉などの中間処理施設を設け,石巻市が排出する一般廃棄物100年分に相当する約650万tのがれきを約2年で処理する。中間処理施設としては国内最大規模となる。

当社がこの業務を受託するにあたり最重要視したのが“地域復興に貢献する”こと。1月下旬現在,JV職員62名と約500名の作業員が従事し,120台あまりの重機が稼働する。資機材や物資は地元優先で調達し,最盛期1日1,250名を予定する作業人員は地元雇用を優先していく。

「がれき処理が復興の第一歩。地域復興に向けて確実な業務の遂行をお願いしたい」というのは,地域経済界の舵取り役として奔走する石巻商工会議所の高橋武徳専務理事。発災直後から地域企業の要望を取りまとめ,政府・行政機関に復興に向けた施策を具申してきた。スピード感が重要だと説き,がれき処理事業は,震災による失業者対策や地域経済活性化にも一役買うだろうと期待する。当社JVは,石巻商工会議所を介して確実な地元調達を実現している。

「JVが地元最優先を貫いていることに感謝している。物が動くことで人も動く。仕事があることで人々が先行きを見通せるようになる」。高橋専務理事が最も懸念するのは,地域からの人口流出。一度市外で職に就いた人間は,地域が復興しても戻ってこない可能性があるという。石巻市は全国有数の水産都市であり,漁業・水産加工業と工業が地域経済を支えてきた。だが,港湾は壊滅的な被害を受け,地盤は大きく沈下。産業再興が本格化するのはこれからだ。「施設が流されても,技術は流されていない。地域企業は再開に向けて準備を整えている。補助金申請も取りまとまり,地盤のかさ上げに向けた測量も始まった。がれき処理を進めて,地域の復興に寄与してほしい。そのために,我々も協力は惜しまない」。

石巻商工会議所の高橋武徳専務理事

![]()

①災害廃棄物処理業務(石巻ブロック)

業務対象区域:宮城県石巻市,東松島市,女川町

処理量:廃棄物 685.4万t 津波堆積物 200万m3

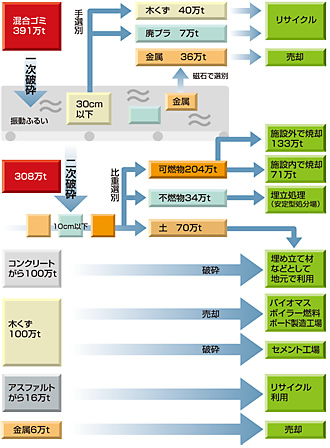

災害廃棄物を,2次仮置き場で破砕・選別・焼却などの中間処理を行った後に,有価売却を含むリサイクル・最終処分を行う。

②宮古地区災害廃棄物破砕・選別処理業務

業務対象区域:岩手県宮古市,田野畑村,岩泉町

処理量:廃棄物 70.3万t

災害廃棄物の選別・破砕・運搬を行う。

③災害廃棄物処理業務(宮城東部ブロック)

業務対象区域:宮城県塩竈市,多賀城市,七ヶ浜町

処理量:廃棄物 45.7万t 津波堆積物 7.8万m3

災害廃棄物を2次仮置き場などで,分別・破砕・選別・焼却の中間処理を行った後に,リサイクル・最終処分を行う。

各エリアのがれきは,海路も利用して2次仮置き場に搬入される

- 場所:

- 宮城県石巻市雲雀野町外地内

- 発注者:

- 宮城県

- 受注者:

-

鹿島・清水・西松・佐藤・飛島・竹中土木・

若築・橋本・遠藤特定建設工事共同企業体 - 履行期間:

- 2011年9月17日〜2014年3月25日

市内に23ヵ所ある1次仮置き場から2次仮置き場にがれきを搬出

整備前の2次仮置き場。ここで石巻地区のがれきが処理される

![]()

この業務では,約68haの2次仮置き場に選別設備や中間処理設備などを設置し,がれきの選別,中間処理,最終処分場への運搬などを行う。石巻市内に23ヵ所ある1次仮置き場から運搬したがれきと東松島市・女川町から運搬されてくるがれきを,破砕機で破砕し,ベルトコンベアで流して選別員が手で選別。木くずや廃プラスチックはリサイクル,可燃物は焼却,不燃物は最終処分場で埋立てするなど最終処分まで行う業務である。

がれき処理の流れ

現在,ヤード造成(上)と焼却炉基礎の建設,コンクリートがらの破砕(下)などが行われている。このほか処理施設の設置を予定するヤードにも,70万tに及ぶ大量のがれきが震災直後から搬入されているため,フレコンバッグ詰めして新たに確保した仮置き場に搬出している

ゼネコンの総合力

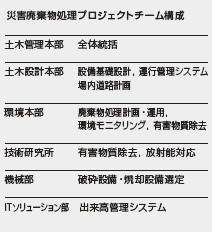

当社が,震災復興計画の樹立に乗り出したのは3月27日のことだった。過去の災害復旧の経験者を中心に構成されたプロジェクトチームを立ち上げ,岩手・宮城・福島3県の被災状況把握に努めた。

この計画の中心に立ったのが射場(いば)学副所長。阪神・淡路大震災で復旧工事に従事した経験を買われ,関西支店から東北入りした。「災害復旧には,設計図があるわけではない。我々にできることはなにか,手探りで計画を立ててきた」という射場副所長は,広域な被害と膨大ながれきを目の当たりにし,復興にはがれき処理の計画が急務だと判断した。がれき処理は,成果物が残らないという意味では通常の土木工事とは異なる。だが射場副所長はいう。「人と人のつながりで進める点はどの工事も変わらない。不測の事態に対応を迫られる災害復旧だからこそ,土木技術者の持つマネジメント能力が生きてくる」。

同じく計画を推進してきた青山和史次長は,環境本部から赴任した。入社以来,廃棄物処理業務に携わり,東海豪雨と福井豪雨の水害廃棄物処理も経験している。「過去,廃棄物の処理にゼネコンが携わることに疑問の声もあった」と青山次長。しかし,幅広い技術と様々な経験を有するゼネコンでなければ,今回のがれき処理は難しいという。がれき処理と一口に言っても,設備選定と設置,そのための地盤改良,港湾の利用,交通状況の把握に加え,様々な有害物質除去や放射能対応など広い分野での知見が必要になる。このプロジェクトでは,土木管理本部が全体を統括して本支店各部署が現場をサポートする体制を構築。全社の技術者が携わる状況を整えた。

過去の知見も生きている。青山次長は,様々な廃棄物に対応するため5種類の破砕機と2種類の焼却施設を使用する計画を立てた。また,ヤードには各設備の増設スペースを設けるとともに,規格の能力に対して相応の余裕をみている。「常に満足する稼働率が得られるとは限らず,どんな廃棄物が出てくるかわからない。選択肢は多ければ多いほどいい」。そこには,過去の水害廃棄物処理の経験が生かされている。

フレコンバッグ詰めする廃棄物は,1日あたり1,300個にも及ぶ。災害復旧の現場では,計画通り進まないことも多い

射場学副所長

青山和史次長

地域の期待に応える

「私自身が住民の立場でもあり,事業の重要性はよくわかっている」というのは,現場を統括する佐々木正充所長。石巻市に居を構えて20年になり,土木工事管理部長の要職を務めた経歴を持つ。地域との連携が重要だと強調する佐々木所長は,石巻市出身の若手社員2人を現場に呼び寄せた。

そのひとりが,機械担当の桑島修彦(なおひこ)さん。北海道のトンネル現場から赴任し,現場の鍵を握る焼却炉の設置計画を進めている。「震災の甚大な被害を報道で目にし,必ず自分の出番が来ると思っていた」という。

秋田営業所に勤務していた阿部紘士(ひろと)さんは事務の担当。震災直後は客先対応に汗をかいた。活躍する社員の姿に建設業を選んだことは間違いではなかったと語る。「育ててもらった地元に恩返しするときじゃないのか」。佐々木所長に声をかけられ,現場入りした。充実感を持って業務にあたっている。

佐々木所長は「2人に限らず,復興事業という特別な状況に,職員・作業員は必死の思いで業務に臨んでいる」と話す。5月には廃棄物処理業務が本格稼働する予定だが,県外広域処理が進まないという課題もある。佐々木所長はいう。「港湾埋立てなど県内で処分する方法も検討している。埋立てには焼却灰の不溶化処理などが必要になるが,当社にはその技術がある。これまでにない規模の事業であり,課題は多いが,チャレンジ精神で進めていきたい。地域住民・地域企業の皆さんの期待を感じている。その期待に応えたい」。

左から阿部紘士さん,佐々木正充所長,桑島修彦さん

来現した細野豪志環境大臣。現場の注目度は高い

佐々木正充所長

焼却炉基礎工事の様子(左)と海上から荷揚げされた焼却炉の部材。1日あたり300tの焼却能力を持つ炉を5基設置し,完成すると国内最大級の規模となる

被災地では復興需要で交通量が増えており,道路復旧の遅れや電車の不通が交通混雑を引き起こしている。このため,海路や大型のトレーラーを利用し,台数を減らすように努めている。それでも,現場では搬入車両だけで1日あたり延べ1,600台のダンプが往来する。

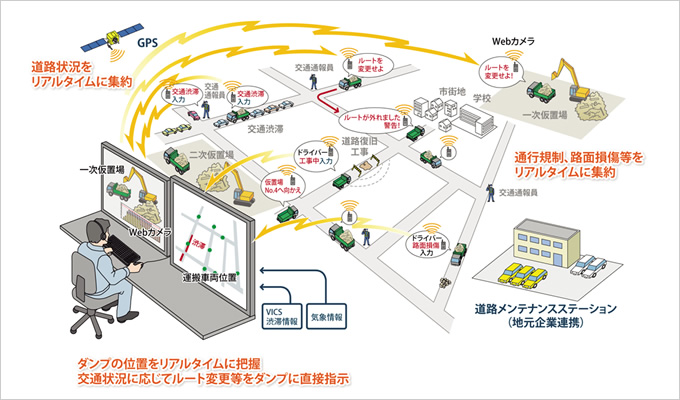

「被災地を復興させるのに,更なる渋滞を招いては本末転倒だ」というのは,現場で運行管理システムをカスタマイズしている野呂好幸設計長。土木設計本部から応援に駆け付けている。このシステムは,混雑を避けるルートや時間帯を周辺道路の交通状況から把握し,運転手にリアルタイムに指示するシステム。事前に綿密な交通量調査を行い,地域・時間ごとの渋滞状況を調査したうえで,市街地8ヵ所に「交通通報員」を配置して混雑状況を日々捕捉する。市街地を走るダンプ300台に運行管理システムの端末を装備させる予定である。

野呂好幸設計長

運行管理システムのイメージ図

がれき処理は前例が少なく,検討課題も山積みされているうえに,東北地方の再建に繋がる重要な業務である。透明性や公平性はもちろん,将来を見据えた幅広い知見と判断が必要になる。当社JVは,判断が難しい課題に助言を得るため,大学教授ら有識者による「技術助言委員会」を設けた。民間主導の第三者委員会はこれまであまり例がない。

10月30日に開催された第1回の委員会では,各委員から「本件は3年後には何も無くなり,5年後には人の記憶からも忘れ去られるという極めて特殊な事業。新技術や民と学が連携した新しい業務の進め方のような後世に残るものを生み出してほしい」「複合災害(地震・津波・放射能)への対応は人類初のこと。JVの対応を記録に残し,今後に役立たせたい」といった意見が出た。

技術助言委員会は半年に1度開催される予定。学・民連携の新たな取組みで地域の復興に貢献していく。

第1回技術助言委員会。活発な意見交換が行われた