東京駅丸の内駅舎保存・復原工事

東京駅丸の内駅舎の保存・復原工事が大詰めを迎えている。

ドーム形状の屋根など,創建当時の姿を甦らせる工事に注目が集まるが,

地下では壮大な耐震改修工事が粛々と進んでいた。

総延長335m,総重量7万tの駅舎を“仮受け”して施工するという,類を見ないスケールの「居ながら® 免震工事」である。

100年の歴史を未来へ継承するための最先端技術に,スポットライトを当てる。

南ドーム部分の赤レンガ壁が見え始めた(2012年1月12日撮影)

東京駅丸の内駅舎

1914(大正3)年に建築家・辰野金吾の設計で鉄骨レンガ造りの3階建てに創建された。1923(大正12)年の関東大震災時には大きな被害はなかったが,1945(昭和20)年,第2次世界大戦の空襲で3階の屋根やドームが焼失。戦後,1947(昭和22)年に2階建てに復建された。2003(平成15)年には国の重要文化財に指定。

工事概要

東京駅丸の内駅舎保存・復原工事

- 場所:

- 東京都千代田区

- 発注者:

- 東日本旅客鉄道

- 設計者:

- 東日本旅客鉄道 東京工事事務所・東京電気システム開発工事事務所

東京駅丸の内駅舎保存・復原設計共同企業体

(ジェイアール東日本建築設計事務所・

ジェイアール東日本コンサルタンツ) - 監理:

- 東日本旅客鉄道 東京工事事務所・東京電気システム開発工事事務所

ジェイアール東日本建築設計事務所 - 用途:

- 駅施設,ホテル,ギャラリー,駐車場

- 規模:

- 鉄骨煉瓦造・RC造一部S・SRC造(免震構造) B2,3F(一部4F)

延べ約43,000m2 - 工期:

- 2007年4月~2012年10月予定

(東京建築支店JV施工)

着工前。戦後,寄棟形の2階建てに復建されていた

創建時の姿に甦る

1月初旬,現場を訪ねた。穏やかな初春の光の中に,ドームの先端が鈍く輝いて見える。仮囲いがとれて赤レンガの駅舎が全貌を現す日も間近い。地上のサイトは,今日も大勢の作業員たちが行き交い,内外装,設備,外構躯体の作業を行っている。

一方,地上と並行して地下では大規模な耐震改修工事が行われてきた。地下1・2階を新設して駐車場や機械室を整備するとともに,国の重要文化財である駅舎を未来へと継承するために,免震構法による耐震補強を施す工事だ。

巨大ターミナルの駅機能を保持しながら,地下構造物をつくる――。この国内最大規模の「居ながら® 免震工事」に求められたのは,駅の利用者の安全を第一に考えた施工方法だった。当社は,現場をはじめ,東京建築・土木支店,建築管理本部,建築設計本部,技術研究所ほか総力を結集し,最先端の施工技術を検討・開発。約4年半の歳月をかけ,昨年9月,この大免震化工事を完了させた。

駅舎を支えた1 万本の松杭

創建時から約1世紀にわたり,丸の内駅舎を支えてきたのは,約1万本の松杭だった。その強靭さと当時の巧みな建設技術に驚かされる。

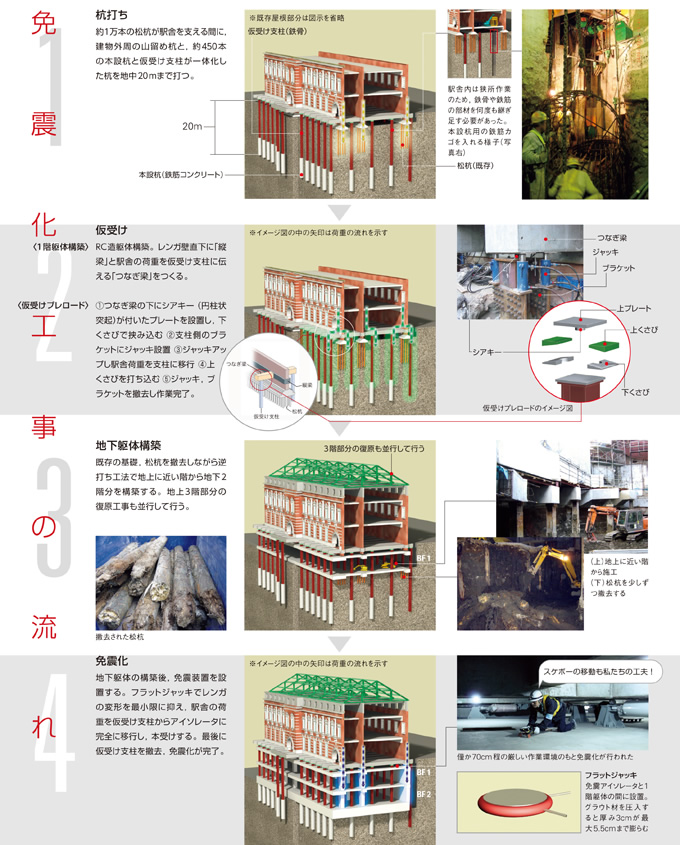

今回の工事は,この松杭にかわる約450本の新しい杭を地中20mまで打ち込むことから始まった。松杭が駅舎を支える間に,本設杭(鉄筋コンクリート)と駅舎を一時的に支える仮受け支柱(鉄骨)が一体化した杭を打つ。

施工計画・管理を担当する日比純一工事課長は「松杭に支えられているレンガ構造の安全性を確認しながら,慎重に杭を施工しました。昔の図面や資料を参考に,事前に施工計画を立てましたが,想定外の障害物が出現し,その度に設計変更を強いられました。駅舎の中では大型重機が使えず,土や障害物を人の手で取り除くことも」と,当時の苦労を振り返る。地道な作業は,約3年にわたり繰り返された。

日比純一工事課長

杭の施工にあたり,地中障害物を慎重に撤去する様子

施工中も地震に強い駅舎を ―― 仮受け工事の全貌

縦梁の構築

杭打ち完了後は,①仮受け工事②地下躯体工事③免震装置設置の3工程で免震化が実施された。この作業のハイライトともいえる“仮受け”は, 7万tにおよぶ巨大駅舎の荷重を,松杭から仮の支柱に乗せ替えるという大規模な手法が採られた。「施主からは,どんな作業段階にあっても巨大地震に耐え得る安全性の高い施工方法が求められました。松杭を撤去し,駅舎を“仮受け”しながら地下躯体工事を行う間も同じです。免震装置が設置されるまでの耐震性も綿密に練られています」。工事を統括する金丸康男所長は,安全性について語る。

仮受け工事は,次のように行われた。駅舎1階に,新しく土台となる鉄筋コンクリートの躯体を構築。その際,レンガ壁の下部に「縦梁」と呼ばれる梁を巡らせ,躯体部分と仮受け支柱を接合させる「つなぎ梁」をつくった。

縦梁の構築は,レンガ壁を少しずつ壊しながら施工していく地道な作業。構造的な安全性を確保するため, 1m角ずつ一定間隔をおきレンガを削孔,壁内部の既存鉄骨を活かしつつ,補強鉄骨を新たに入れる。6m程の開口部ができたところで,鉄筋・型枠を組み立てコンクリート打設する。この工程で約5mの縦梁が完成。総延長1,400mもの縦梁を構築するには,何百回もの同じ作業が必要だった。

金丸康男所長

既存鉄骨は残してレンガだけ取り除き,新しい鉄骨を入れ補強する

鉄筋・型枠を組み立てコンクリート打設する。縦梁ができたと ころから,つなぎ梁をつくっている(写真奥)

仮受けプレロード

1階躯体ができ上がった工区から油圧ジャッキを使って,順次駅舎の荷重を仮受け支柱に載せ替えていく。杭1本にかかる荷重は50~200tで,一度に行うのは約15ヵ所。レンガ壁の面内変形を1/2000(4mで2mm以内)に納めるという厳しい施工基準が設けられた。

この作業は,沈下防止のために事前(プレ)に荷重(ロード)をかけるので「仮受けプレロード」と呼ばれている。この工事では,仮受けプレロード完了後,ジャッキを取り外す方法が考案・採用された(特許出願中)。

仮受け工事の安全性は,東日本大震災で明確なものとなった。「松杭の撤去と地下躯体工事を行っている最中に,震災に見舞われました。免震装置は設置されていない段階でしたが,仮受け支柱が駅舎本体をしっかりと支え,利用者そして工事関係者を大地震から守ってくれた。我々の技術力を立証できた貴重な経験でした」(金丸所長)。

日本最大規模の「居ながら」免震

計画段階から地下躯体工事を見守り続けてきた日比工事課長。免震装置の設置では,吉田純課長代理と二人三脚で施工管理に当たった。仮受け完了後,逆打ち工法により地下1・2階を新設。その後,約3ヵ月かけて仮受け支柱から免震装置に駅舎の荷重を移行し,免震化工事が完了した。

レンガ壁の変形を最小限に抑え,より高精度の作業を行うために〈フラットジャッキ〉を採用した。〈フラットジャッキ〉は薄い鋼鉄製の風船状のジャッキで,免震装置と1階躯体の隙間に挿入し,風船内にグラウト材を圧入し膨らませることで,駅舎の荷重を徐々に移行できる。フラットジャッキ約10台分を1ブロックとして同時に加圧する。チームワークが鍵となる作業となった。

2人の案内で地上と地下1階の間に設けられた免震層に降りると,高さ180cmの空間は梁が突出して実際には70cm程。しゃがんでいても頭をぶつけそうになる。この狭所にアイソレータ352台,オイルダンパー158台が設置された。

吉田課長代理は「アイソレータ約500kg,ダンパー約600kg,それを支えるブラケットも400kgと非常に重い。設置場所付近までは台車で運べますが,最終的には人力で据え付けました」という。最も狭い総武線の函体部分は僅か40cm。ここには79台のアイソレータが設置されている。

「ヘルメットを動かすこともできない。そのため,先に作業する体勢を取ってから入りました。1日1台設置するのがやっとでした」(吉田純課長代理)。こうして設置した装置の一つひとつが,大地震を迎え撃つ現代の“松杭”となったのだ。

「過去」を甦らせ,「未来」に繋ぐ日本一のターミナル駅は,多くの人の努力と知恵の結集で,今年10月完成を迎える。

吉田純課長代理

オイルダンパー(左)とアイソレータ(右)。地面が動くと,ゴム部分が駅舎を支えながら,ゆっくりとした水平な揺れにかえる

フラットジャッキ圧入時は,1階でレンガの変形計測が行われた

北ドーム部の下は総武線の函体があり,免震層は約40cmと最も狭くなっている

1階と地下の間に広がる免震層。アイソレータ352台とオイルダンパー158台が地震の揺れから駅舎を守る