2012年から本堂の基礎を直す作業が始まった。

礎石が不同沈下していたため,コンクリートで基礎床版を施工。

その後,これまで本堂を支えてきた柱の修理に取り掛かった。

基礎をコンクリートで固めた本堂内部

柱の修理

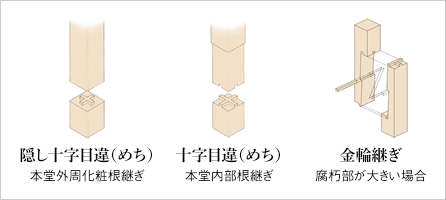

柱をジャッキアップし,それぞれの柱の腐朽,沈下の状況を確認。その程度により鉛板や木を敷く方法や,柱の腐朽部を切って新たな木材を組み合わせる「根継ぎ」といった修理を行った。根継ぎは元の柱と組み合わせる木材に目違※と呼ばれる加工を施す。様々な種類のカンナやノミなどの大工道具を駆使して1本1本手作業で行う慎重な作業だ。本堂内部には「十字目違」,柱が見える外周部には根継ぎが目立たない「隠し十字目違」,腐朽部が大きい場合には「金輪継ぎ」と,これまで脈々と受け継がれた技法で作業を進めた。礎石と接する面は,それぞれ違う表面形状に合わせて木材を彫らなければならず,より手間を要した。柱によっては修理に10日かかることもあったが,着実に歩を進め,全115本の修理を終えた。

※目違(めち・めちがい):木材の接合部の加工の一種で,接合材相互のねじれやズレを防ぐために設けた突起,及びそれを受ける穴。

柱下の目違を加工する様子

柱をジャッキアップし修理に備える

根継ぎイメージ図

十字目違の修理が完了した柱