100年ぶりの大修理

1609年の完成から400年余が経った瑞巌寺。1903年の明治の大修理をはじめ,これまで幾度の修理が行われてきたが,長年の腐朽や沈下,それらに加えて近年の度重なる地震により建物が傷んだことを背景に2008年12月,「平成の大修理」がスタートした。桃山文化を伝える建築・美術の精華である創建当初の姿を甦らせる一大事業だ。

今回の事業では本堂ほか7棟の建造物を対象に保存,修理が実施された。本堂では素屋根を架設し建物を保護したうえで,彩色部分の剥落止めを施した後に柱や梁を残しながら屋根瓦や瓦下地,床組,建具などの各部材を解体。予定範囲部分の解体後に発掘調査を行い,本堂全体を持ち上げて基礎工事と腐朽した柱を修理した。基礎工事完了後に,解体した部材を修理,取り替えながら復旧工事を行った。本堂とそこに接続する御成玄関の復旧が2016年3月31日に完了。現在は,2017年11月の竣工に向け,国宝廊下,中門,御成門,太鼓塀の修復を行っている(2017年2月取材時点)。

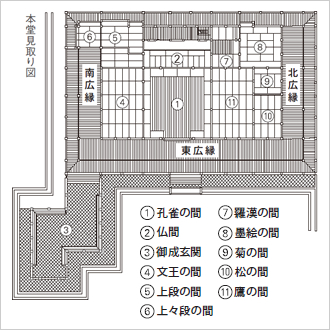

本堂正面図

(提供:文化財建造物保存技術協会)

修理を終えた本堂外観。本堂の規模は正面38m,奥行き24.2m,屋根高約17.7mとなる。屋根は,これまでの葺き替えで作られた瓦を再利用しているため,時代によって帯状に色が違って見える

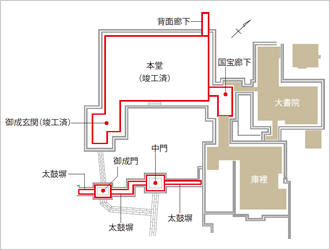

瑞巌寺伽藍配置図。赤く囲った箇所を当社が施工した

(文化財建造物保存技術協会の資料を基に作成)

工事概要

国宝瑞巌寺本堂ほか7棟建造物保存修理工事

- 場所:

- 宮城県宮城郡松島町

- 発注者:

- 瑞巌寺

- 設計・監理:

- 文化財建造物保存技術協会

- 規模:

- 本堂―木造 1F 延べ917m2 ほか7棟保存修理

- 工期:

- 2008年12月~2017年11月

(東北支店施工)

本堂(国宝)

南東に面し,正面38m,奥行き24.2m,屋根高約17.7m。入母屋造・平屋・本瓦葺で1609年完成。禅宗寺院の方丈建築に書院造を加えた10室間取りに分かれている。

御成玄関(国宝)

本堂南西端に付属する天皇・皇族専用の玄関。別名「乙字形玄関」とも呼ばれ,禅宗様建築を基調とした総欅造である。装飾は華やかに花頭窓を設け,尾垂木は象頭の彫刻を飾り,内部虹梁上や折上げ天井部には唐草の彫刻を彫る。

御成門,中門,太鼓塀(国重要文化財)

御成門は天皇・皇族専用の門で,入母屋造本瓦葺の薬医門。中門は切妻造,柿葺の四脚門。唯一柿葺で,これは伊達政宗が命じたと言われている。これらの門をつなぐ太鼓塀は内部が空洞なことから名付けられた。

廊下(国宝)

本堂と庫裡をつなぐ廊下。