国道45号気仙沼湾横断橋小々汐地区下部工工事

宮城県気仙沼市の気仙沼湾に国内最大規模の

鋼管矢板井筒基礎形式の橋脚が建設されている。湾を横断する斜張橋の一部だ。

いいと思ったことは積極的に現場に活かしていくという所長の考えのもと,

難易度が高い工事を経験しながら,のびのびと活躍する若手技術者たちを紹介する。

【工事概要】

国道45号気仙沼湾横断橋小々汐地区下部工工事

- 場所:

- 宮城県気仙沼市

- 発注者:

- 国土交通省東北地方整備局

- 設計:

- 大日本コンサルタント

- 規模:

- 橋脚P12—鋼管矢板基礎工 鋼管矢板 φ1,500 L=45.5~47m 91本 掘削 19,700m3

コンクリート 10,650m3 鉄筋 950t

橋脚躯体工 コンクリート 4,820m3 鉄筋 1,080t

橋台A2—深礎工 掘削土留 L=16.5m φ3,000 6本 コンクリート 700m3

橋脚躯体工 コンクリート 1,130m3 鉄筋 90t - 工期:

- 2015年4月~2018年3月

(東北支店JV施工)

海底に掘り込む巨大基礎

東日本大震災による津波で大きな被害を受けた宮城県気仙沼市。東北地方有数の水揚げ量を誇る気仙沼漁港では,船舶用の燃料タンクから漏れ出た重油に引火し,津波で押し流された家屋が海上一面で燃え広がる光景は多くの人々に衝撃を与えた。

被災から6年が経つ。漁港や水産加工施設が復旧し,かさ上げされた市街地には,新しい集合住宅が立ち並ぶようになってきた。今,こうした気仙沼の復興を後押しするうえで,三陸沿岸道路の整備が急がれる。既存の国道45号が気仙沼市の内陸側を経由するのに対し,三陸沿岸道路は気仙沼港の真上を「(仮称)気仙沼湾横断橋」として駆け抜ける。

気仙沼湾横断橋の海上部には,東北地方で最長となる橋長680mの3径間連続鋼斜張橋が計画されている。当社JVが手掛けるのは斜張橋の北側半分に位置する橋脚(P12)と橋台(A2)の2基だ。海の中に立つ橋脚は,日本最大規模となる鋼管矢板井筒基礎を施工することが求められた。

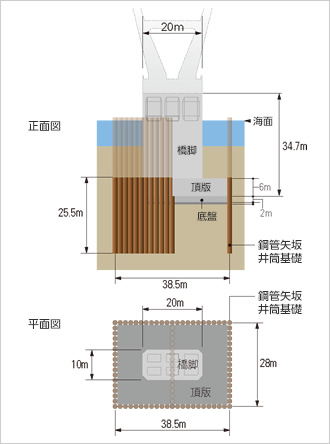

鋼管矢板井筒基礎は,海底に対して列をなすように鋼管矢板を隙間なく打ち込み,井筒状の枠を作る基礎形式だ。鋼管矢板が,工事中の仮締切だけでなく,本設構造物の基礎として利用できるのが大きな特徴。井筒の内側にある海底を掘削し,水を抜くことで,陸上工事と同様に橋脚の構築が可能になる。2015年7月から海上で施工を開始し,現在,井筒の内側を水深25mまで排水する前段階まで来た。

湾内から見た気仙沼湾横断橋の完成イメージ。当社JVが施工するのは,橋脚P12と橋台A2

一大プロジェクトに向けた現場づくり

朝礼に参加する総勢30名ほどのJV職員や作業員が,船着き場のそばにある広場に集まる中,スピーカーから高揚感のある歌声が流れてきた。かつてNHKで放映されていた「プロジェクトX」の主題歌,中島みゆきの「地上の星」だ。

「この現場では,一人ひとりが主役です。過去に例がない大型トラス支保工の一括架設に向け,現場のモチベーションを上げるため“海中に巨大トラスを架けろ!”を合言葉に,本番の1ヵ月前から流し始めました」。こう話すのは,本工事を含め鋼管矢板井筒基礎の現場を5ヵ所で経験してきた合樂(ごうらく)将三所長だ。

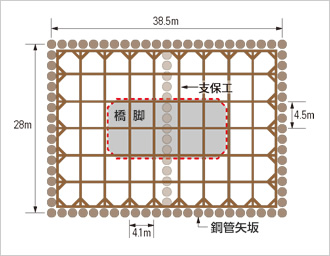

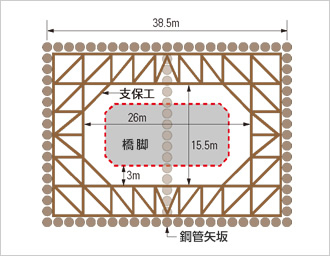

合樂将三所長

トラス支保工とは,井筒内の水を抜いた際,鋼管矢板が外側からの水圧で押し倒されないよう支えるためのもの。工場で製作した最大重量550tのトラス支保工2セットを2016年12月,1,600t吊全旋回式起重機船を使って,井筒の内側に落とし込むように設置した。これは当社JVが設計変更により,新たに採用した工法だ(Column参照)。

斜張橋完成時の主塔の高さは110m。対して,当社JVが構築する部分は海面上に高さ10mしか現れない。斜張橋全体と比較すると,目立たない存在だ。そうはいっても,海底に設ける井筒のサイズは,テニスコート2面に相当する長さ約30m,幅約40mとなり国内最大級。「日」の字に並べて打設した91本の鋼管は直径1.5mと,これも日本最大級となる。

「鋼管打設から順に井筒内の掘削,底盤コンクリートの打設と作業は淡々と進んでいますが,技術的に物凄く難易度の高いことをやっています。そのことをみんなが意識し,誇りを持って,楽しみながら仕事に取り組んでほしい。そうした中で,トラス支保工の架設という一大イベントを現場全員の目標にしました」と,合樂所長は活気ある現場づくりへの想いを語る。朝礼で流れる「地上の星」は好評で,トラス支保工の架設が完了した今でも続けられている。

鋼管打設の様子(2015年9月〜16年4月)

底盤掘削の様子(2016年7月〜9月)

底盤コンクリート打設の様子(2016年11月)

2016年12月20日と26日に大型トラス支保工を井筒内に設置した

1基の橋脚が若手の飛躍の舞台

12名の技術系職員のうち,高柳達徳工事係と桑島修彦機電係,高野恵佑工務係,向市清司工事係の4名は入社8~10年目の若手社員だ。彼らは海洋工事に現場で携わるのは,これが初めてとなる。

桑島機電係は井筒内部の掘削後の鋼管矢板の側面に残った土砂を水中で削ぎ落とすための「土べら落とし」の開発に取り組んだ。「些細なアイデアも合樂所長に汲み取ってもらえるので,アイデアを出しやすい雰囲気です」と語る。4ヵ月ほど試行錯誤を繰り返しながら合樂所長のアドバイスを受けて,クレーンで吊り下げた際にその先端が鋼管矢板の側面に押し当てるように吊り重心をうまく応用した土べら落としを開発し,実工事に適用した。

また,コンクリート工事の施工管理を担う高柳工事係はこう話す。「自分の目で直接施工状況を確認できない水中作業は,潜水士に託すことになります。そのため,様々な人たちと信頼関係を築くことが欠かせません。波など特有の条件も考慮して,作業員が少しでもやりやすいようにする工夫も大事なことの一つです」。日頃からコミュニケーションの取りやすい雰囲気ができているのは,合樂所長の日々の行動の賜物だろう。

一方,設計変更などの調整を行っている高野工務係は俯瞰した立ち位置から現場について,次のように説明する。「橋脚1基に施工が集中できることもあり,JV内が一丸となりやすくなっています。特に大勢の関係者が携わったトラス支保工の架設では,工事の達成感とともに,チームで仕事をすることの面白さを実感できました」。

現場内に同世代が揃ったことは彼らにとって,切磋琢磨しあえる環境でもある。「それぞれがその道のスペシャリストなので,同世代同士でお互いに知識を共有しやすい面があります。世代が離れていると,そう簡単にはいかないでしょう」と話すのは,トラス支保工の設計を担当した向市工事係だ。上司に何かを提言しようとするときにも4名の連携が活きる。

「仕事が楽しい現場です」と語るのは,若手ばかりではない。合樂所長の右腕として,現場を束ねる入社19年目の小林裕次長も同じだ。これまで海洋工事の経験はなかったが,自ら名乗りを上げた。

小林次長はトンネルなどの構造物の施工や再開発事業などで様々な工種を経験し,北海道新幹線の津軽蓬田トンネルにも携わった。特定の工種のエキスパートになりたいと思う一方で,海洋工事にも興味を持ち,自らの見識を広げたいと考えたという。「最初は作業船の仕組みも全く知りませんでした。それでも,ものづくりを基本から考えれば,これまでの経験が活かせると感じました。海中の見えないものを施工する点は,シールドの切羽にも通じます」。

左から高柳達徳工事係,向市清司工事係,高野恵佑工務係,桑島修彦機電係

新たに開発した土べら落とし

小林裕次長

2016年4月20日,鋼管矢板打設完了時,ドローンで集合写真を撮影

橋脚概略図

励まされながら感じる地元の期待

工事関係者たちの奮闘ぶりを見守りながら,現場のすぐそばで三陸沿岸道路の開通を待ち望んでいる人がいる。現場の交通船船長の畠山弘治さんだ。地元気仙沼出身で,若いころから沿岸漁業を生業としてきた。「昔から気仙沼は知名度があるのに,交通の便がよくありません。三陸道がつながったら,お客さんに来てもらうばかりではなく,気仙沼がカツオやサンマといった魚介類を送り出す“心臓”になってくれることを期待しています」(畠山さん)。

気仙沼から仙台市内までの距離は約120km。宮城県内の三陸道が開通すると,内陸の一ノ関を経由していたこれまでのルートと比べて,仙台や首都圏までの所要時間が約40分短縮される。

畠山弘治さん

合樂所長は,地元にこの工事が歓迎されていると感じている。「定められた工期に間に合わせるため,鋼管矢板を昼夜で施工したこともありますが,周辺の住民の方は好意的で,挨拶に行くと,“どんどんやってくれ”と励まされることもありました。改めて復興に貢献する仕事に携わっていることを実感しています」。

工事は4月から高さ34.7mの頂版・橋脚の躯体構築に入る。これからは海の厳しい環境に耐え得る高い品質が求められる仕事が続く。1年後には,その積み重ねが成果として海上に現れているはずだ。

常に若手社員や協力会社のアイデアを素直に受け入れ,他現場の好事例をブラッシュアップして現場に展開している合樂所長。そうした所長の流儀を話してくれた若手社員4名は「将来,自分たちが受け継ぎ,実践していきたい」と,声を揃えた。この言葉こそが,現場が残すもう一つの成果なのだろう。

気仙沼漁港をバックに。左から高柳工事係,小室育嗣事務係,鈴木猛丸事務次長,赤松英文副所長,合樂所長,小林次長,高野工務係,桑島機電係,向市工事係,藤尾浩一工事課長

安波山から見た気仙沼湾

写真:大村拓也(人物も全て同氏撮影)

鋼管矢板井筒基礎工法では,鋼管矢板で組んだ井筒の内側を排水する際,外側からの水圧で鋼管矢板が押し倒されないように補強する必要がある。当初は,鋼管矢板を内側から突っ張るために鋼材をジャングルジムのように縦横に組む「切梁支保工」が計画されていた。

それに対し,当社JVが採用した「トラス支保工」は,鋼管矢板の内周に「ロ」の字形をした補強材をはめ込む方法だ。補強材にトラスを用いることで,中央部分に大きな開口部を確保した。この方法は,1998年に「第二名神高速道路揖斐川橋(下部工)西工事」(三重県桑名郡長島町)の橋脚で唯一採用された例がある。これこそが,合樂所長が最初に鋼管矢板井筒基礎工法の施工を手掛けた現場だった。今回の工事で使用したトラス支保工は,揖斐川橋の現場の3倍の規模に相当する。

当初計画(切梁支保工)

設計変更(トラス支保工)

トラス支保工のメリットの一つは,鋼管矢板の中央にできた大きな空間によって,躯体内部の腐食の原因にもなる橋脚の躯体を貫通する仮設鋼材が一切なくなり,コンクリートの品質が確保しやすくなることだ。さらに,鉄筋など資材の吊り降ろしもやりやすくなり,品質面だけでなく,施工効率や安全性も向上する。また,トラス支保工の採用によって,底盤掘削と支保工設置の施工手順を入れ替えることができた。従来ならば,鋼管矢板にかかる応力を最小限にするため,井筒内の水を抜きながら,切梁支保工を設置し,そのうえで,底盤の掘削に取り掛かっていた。

一方,トラス支保工はクレーンで一括架設するので,井筒内の水を抜かずに水中で支保工を設置できる。したがって,支保工設置以前に底盤を掘削しても,支保工の設置や排水などの各施工段階で,鋼管矢板に大きな応力が生じずに済む。底盤の掘削に邪魔な支保工をなくすことで, 10m3の大型クラムシェルを使うことができ,約2万m3の地盤をわずか2ヵ月間で効率よく掘削した。

井筒内を排水した後のトラス支保工(過去の工事)