21世紀は「都市の時代」だ。2008年に世界の人口の半分が「都市」に住むようになり,その割合は今後も加速していくといわれている。その都市を,計画・管理する者の視点と,生活する者の視点の両方から考察しようとしているのが,英国・ロンドンにあるロンドン大学経済学院(LSE:London School of Economics)のCitiesプログラムだ。このプログラムは都市を空間デザインという点からだけでなく,政治・経済さらには社会的な観点から研究する目的で1996年に設立された。そこに集うのは建築家,都市計画家,政策研究者,社会学者など多様な専門家だ。

成熟都市も新興都市も

そのなかで,現代のグローバルシティの兆候を把握するために,2005年からスタートしたのがUrban Ageプログラムである*1。「都市の時代」と冠したこのプログラムは,世界の主要都市をピックアップし,それぞれの都市が抱える社会的な課題を,他の都市と比較することによって浮き彫りにしてきた。選ばれたのはロンドンやニューヨークといった先進国の成熟都市といえるものから,インドのムンバイやブラジルのリオデジャネイロといった成長著しい新興都市まで様々だ。ここでのリサーチで興味深いのは,成熟都市での課題が新興都市でのそれと共有できるかである。

【注】*1 現在はUrban Ageプログラムは終了し,同様のリサーチがLSE Citiesという新しい組織のもとで進められている。

チャートが見せる都市の特異性

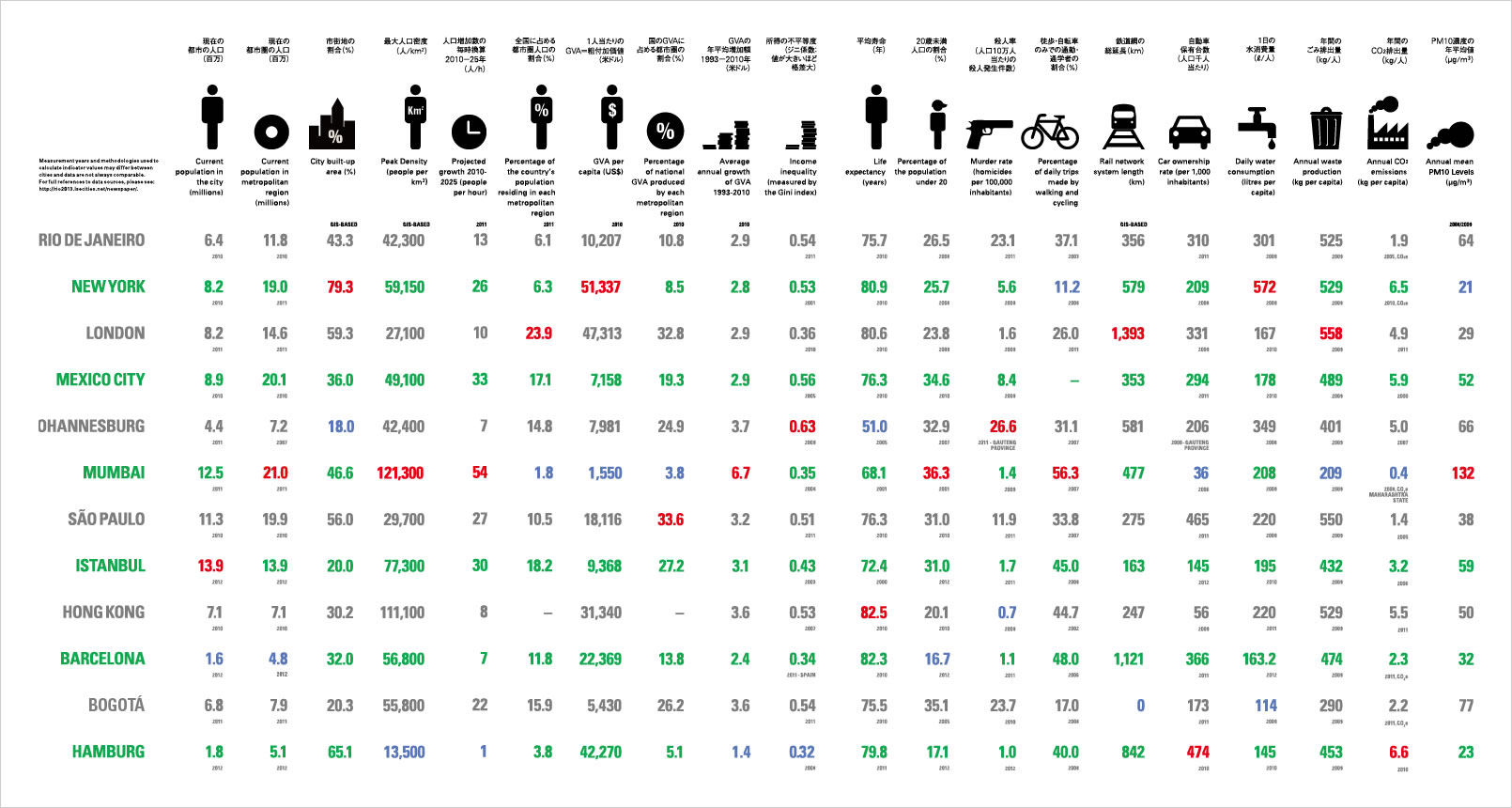

「都市の時代」に多くの巨大都市(メガロポリス)が誕生しても,その空間的,社会的,経済的構造はそれぞれ大きく異なっている。それを視覚的に示したのが下のチャート(図1)で,12の都市でのリサーチが包括的にまとめられている。このチャートからは,新興都市で人口が爆発的に増えていく様子(ムンバイは1時間に54人増える!)や,サンパウロ都市圏が国全体の経済活動の3割以上を占めているという極端な富の集中や,ニューヨークで消費される圧倒的な水の量など,多くの都市が何かしらの点である種の「特異点」を持っていることが見えてくる。

20世紀に近代建築が台頭して,世界の都市風景は均質化に向かうといわれたが,21世紀に改めてそこに住む人々の置かれた状況を見ると,そこに多様な違いが生じているのだ。さらにここでは,各都市における公共鉄道の規模や自動車保有率などにも注目しているが,それは人々の移動の問題が世界規模での関心事である環境問題に直接的に影響を及ぼすからだ。

図1 世界の12都市のデータ比較。各項目内における最大値を赤色,最小値を青色で記した(筆者による彩色)

(図版提供:LSE Cities)

格差の空間的偏りをよむ

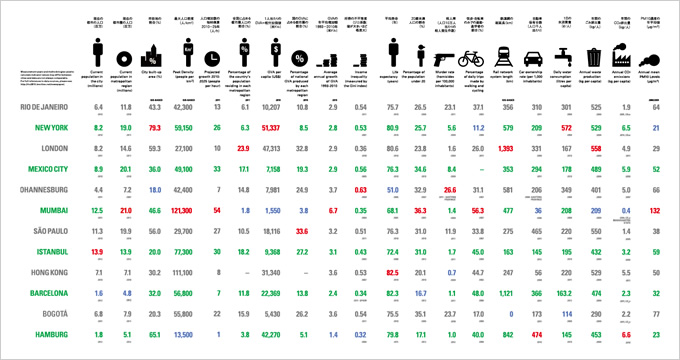

こうしたリサーチを進める彼らが都市を可視化する際に重視するのが「格差」であり,その「空間」分布である(ちなみに,資本分配の「格差」を探求し,『21世紀の資本』を著したトマ・ピケティも博士論文の一部をLSEで執筆している)。例えば,所得や教育レベルなどの社会的な格差という視点から世界地図を眺めてみると,北半球と南半球の「格差」は明快に可視化される(図2)。さらに各都市をクローズアップして,その「格差」が空間的に異なって広がる状況を示している。ロンドンのように東西の間で格差が生まれているものから,メキシコシティのように中心から周辺の間で格差が広がっている都市も見受けることができる。「格差」と「空間」の関係は一様でないのだ。

そして,これらの「格差」の空間的偏りを解消すべく,それぞれの都市では様々な政策が採られていることは言うまでもない。例えば,社会的に弱いエリアにオリンピックのメイン会場を建設し,イベント後は都市の新たな拠点として,市内の東西格差をなくそうとしたのがロンドンだった。ロンドンにとってオリンピックは格差解消のための絶好の機会だったのだ。

図2 社会的「格差」の空間分布の様子。色が濃い場所ほど貧しい地区となっている

(図版提供:LSE Cities)

社会問題の縮図としての都市

このプログラムはこれまで,多様な指標を用いて世界都市の兆候を抽出しようとしてきたが,近年はひとつのトピックを深く掘り下げたうえで,都市を比較する手法に移行している。都市の行政システムであったり,環境問題への取組みなどである。特に環境問題への探求にはかなり力を入れているように思える。そこには21世紀に入り,ますます避けて通れない「環境」への取組みにおいて,各都市が汎用性の高い「モデル」を構築することに注力し,イニシアティブを握ろうとする現状があるからかもしれない。

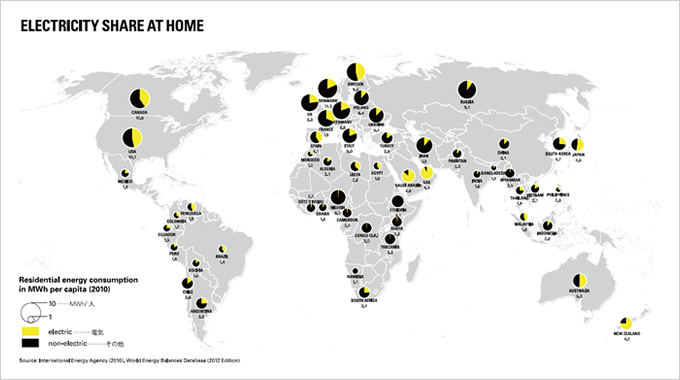

この問題を政策としてだけでなく,人々の生活や産業構造の観点から可視化しようというのが彼ら流である。図3は世界の主要国における家庭でのエネルギー消費源を分類したものである。これを見ると世界の多くの場所では,電気以外のもの(ガスなど)で多くのエネルギーを消費しており,逆に世界の主要国のなかで,電気がエネルギー消費の半数を超えるのは日本をはじめ少数だとわかる。また図4は住宅,商業,工業,交通などの異なる産業分野でのエネルギー消費の割合を可視化したものだ。ここでも,どの産業が最もエネルギーを使用しているかは各国で異なっている。

これらの国レベルでの比較研究を通して,各都市が環境問題に積極的に取り組むべきだとの警句が発せられているのだ。そのリサーチに向き合うと,ますます社会問題の縮図としての都市,そしてその問題を解決する実験場としての都市の重要性を考えずにはいられない。

図3 国別に見る家庭でのエネルギー消費源。電気が大半を占めるのは,日本,オーストラリア,ニュージーランドのほか,経済成長著しいUAE(アラブ首長国連邦)とサウジアラビアのみである。ガス暖房を使用する成熟都市や,薪火で炊事などを行う中部アフリカでは,電気使用の割合が低い

(図版提供:LSE Cities)

図4 国別に見るエネルギー消費の産業構成。各国での最多消費産業に着目すると,中部アフリカでは炊事や照明といった「住宅」での使用,北アフリカと中東では安価な石油資源を反映した車社会化による「交通」,中国,韓国,タイなどのアジアの生産拠点では「工業」が多くを占める傾向にある。なかでもドバイを有するUAEの莫大なエネルギー消費量は注目に値する

(図版提供:LSE Cities)

建築家,滋賀県立大学准教授。早稲田大学大学院修了後,Kajima Design勤務。2001年文化庁派遣在外研修員としてオランダに派遣。2001~06年OMA(ロッテルダム・北京)に勤務。中国中央電視台本社屋などを担当。ロンドン大学政治経済学院(London School of Economics)都市研究科博士課程より「オリンピックと都市」の研究にて博士号取得。2008年には国際オリンピック委員会(IOC)助成研究員に就任。研究の傍ら2012年ロンドンオリンピックパークの設計チームメンバーとしても活動。現在,H2Rアーキテクツ(東京・台北)共同主宰。また明治大学大学院,国際建築・都市デザインコースなどで兼任講師も務める。

出典:

図1 City Transformations, Urban Age conference newspaper, October 2013

(https://lsecities.net/publications/conference-newspapers/city-transformations/)

図2 Berlin: Towards an Urban Age, Urban Age conference newspaper, November 2006

(https://lsecities.net/publications/conference-newspapers/berlin-towards-an-urban-age/)

図3,4 The Electric City, Urban Age conference newspaper, December 2012

(https://lsecities.net/publications/conference-newspapers/the-electric-city/)