ディープウェル工法自動制御(WIC)システム

揚水量の抑制による安定した地下水管理と

周辺地下水環境への影響低減を実現

都市部における開削工事などにおいて地下水位低下工法を採用する場合、排水処理費用や周辺地下水環境への影響低減のため、揚水量の削減が望まれます。

そこで、揚水井戸と観測井戸の水位データをもとに揚水井戸の稼動状態を自動運転管理するとともに、揚水ポンプをインバータ制御することにより効率的な排水を実現するディープウェル工法自動制御(WIC=Well Inverter Control)システムを開発しました。本システムにより、揚水量の抑制による安定した地下水管理、排水処理費用の低減、周辺地下水環境への影響を低減します。

平成21年度地盤工学会 技術開発賞

特許登録済

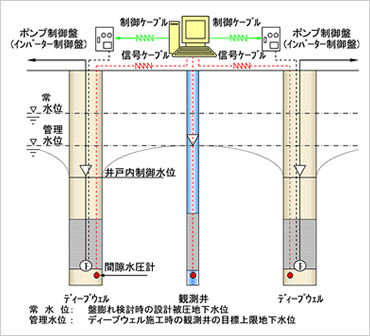

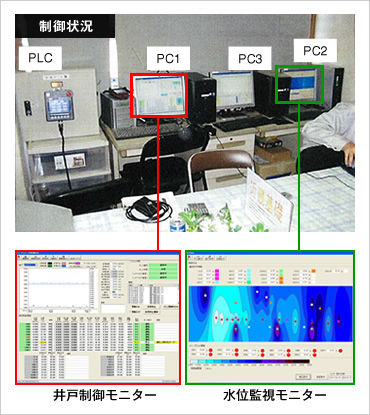

WICシステムの基本構成

- キーワード

- 地下水低下工法、WIC、揚水井戸、インバータ、自動制御、最適化運転、揚水量抑制、地下水管理

WICシステムの概要

WICシステムはセンサー、コンピュータ、インバータで構成され、揚水井戸の稼動状態を施工条件・地下水位の条件に応じて自動制御する地下水管理システムです。

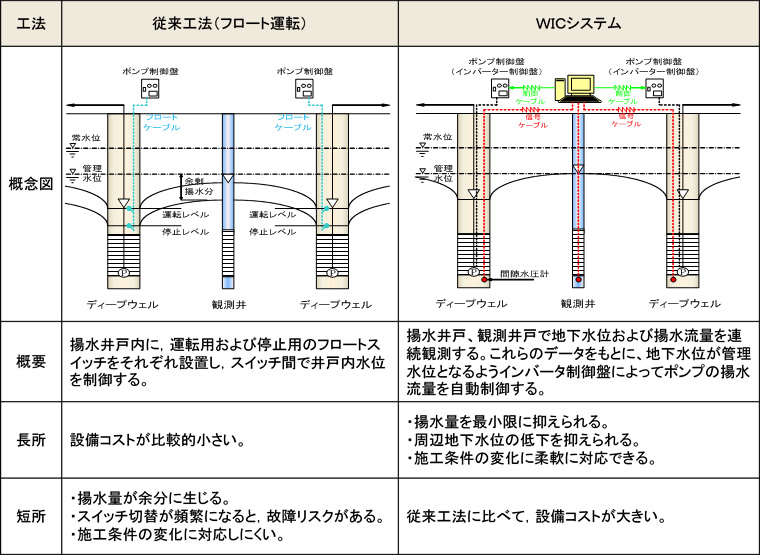

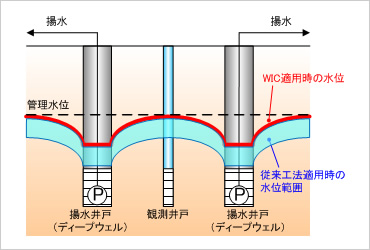

本システムでは、各揚水ポンプの揚水量を直接インバータ制御によって、滑らかに変化させることにより、従来工法(フロート運転)に比べて過剰な水位低下を抑制しながら、安定した必要地下水位低下量を確保することが可能となります。試験運転では、従来工法に比べて総揚水量を30%以上低減できました。

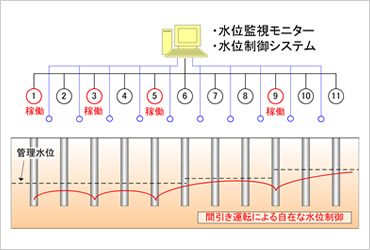

また、自動記録水位計により全ての観測井戸及び揚水井戸の井戸内水位を、電磁流量計により各揚水井戸の揚水流量を連続観測し、これら井戸からの揚水流量と水位低下量データをもとに解析を随時実施して、必要水位低下量を満足でき、かつ総揚水流量が最小となる最適な揚水井戸の運転方法を求めます。

システム適用事例

従来工法とWICシステムとの比較

特長・メリットココがポイント

地下水総揚水量の低減が可能

- ハード面では、インバータ制御を用いた揚水によって、安定した水位管理と過剰な水位低下の抑制が可能になります。

- ソフト面では、各井戸の揚水流量をもとに逐次解析を実施することで、必要な水位管理を満足し、総揚水量が最小となる井戸の運転状況を把握できます。

- ハード・ソフト両面の効果を組み合わせて地下水制御を行うことで、地下水総揚水量を効率的に低減できます(試験運転では、従来工法に比べて総揚水量を30%以上低減)。

WICによる地下水揚水量の低減 ハード面における有効性

WICによる地下水揚水量の低減 ソフト面における有効性

周辺地下水環境への影響の低減が可能

- 地下水揚水量を最小限に抑えることができるため、周辺地下水位の過剰な低下による地盤沈下や井戸枯れを防ぐことができます。

- 地盤中に沈下計測器(層別沈下計等)を設置し、地盤沈下データを本システムへ取り込み揚水井戸の運転管理を行えば、地盤沈下量の制御が可能となります。

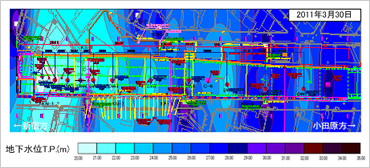

地下水位低下コンター図出力例

施工ステップや井戸効率変化など、施工条件の変化に対応可能

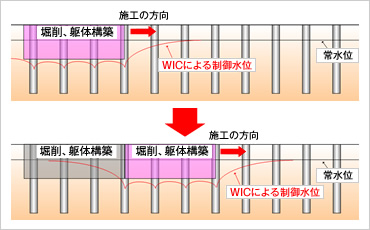

- 施工の進捗に応じた地下水位制御が可能です。

- 施工途中に井戸の運転状況を逆解析して高精度な水理定数を得ることで、以降の施工ステップにおける水位低下状況を精度良く予測することが可能となります。

- 設備(ポンプ、配線、配管等)の故障やトラブルが生じた場合でも、システム側で自動的に不具合を感知できるため、迅速かつスムーズに地下水制御パターンの変更が可能です。

施工ステップに合わせた地下水位制御

適用実績

国道9号千代原口トンネル

場所:京都府京都市

竣工年:2013年2月

発注者:国土交通省近畿地方整備局

規模:ボックスカルバート490m 他

小田急電鉄代々木上原駅・

梅ヶ丘駅間線増連続立体交差工事

場所:東京都世田谷区代田

竣工年:2013年

発注者:小田急電鉄

規模:掘削工 85,000m3

学会論文発表実績

- 「ディープウェル工法自動制御(WIC)システムの概要」,土木学会全国大会第65回年次学術講演会,2010年

- 「ディープウェル工法自動制御(WIC)システムの適用実績」,土木学会全国大会第65回年次学術講演会,2010年

- 「大規模開削工事における地下水位制御技術の適用実績」,土木学会全国大会第66回年次学術講演会,2011年

- 「高精度地下水位制御技術による大規模開削工事」,土木学会土木建設技術発表会,2011年

孔あき鋼板ジベルを用いた合成土留め壁

掘削土量を減らせる合理的な開削トンネル工法

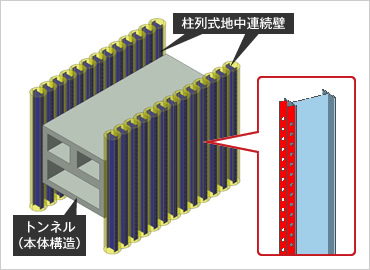

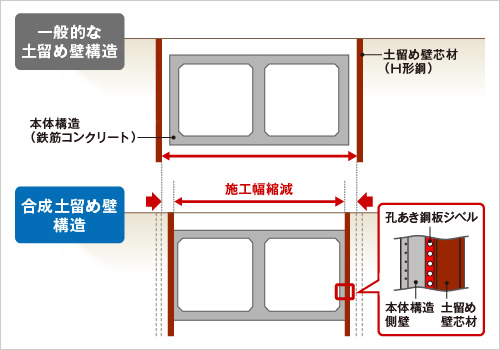

開削トンネルは,地下にトンネルを構築する場合に、地面を掘削してからトンネル(本体構造)を構築し、その後で土を埋め戻す手順で作られます。この時、周囲の地盤が崩れないように土留め壁を構築してから地面を掘削します。特に都市部では周辺の構造物への影響を抑えるために、剛性の大きな土留め壁としてH形鋼を芯材とした柱列式地中連続壁が用いられることが多くなっています。

H形鋼の芯材を仮設の土留め壁としてだけでなく、永久構造物として本体構造に利用したものが合成土留め壁です。合成土留め壁は、仮設の土留め壁に比べ本体構造物の幅を縮小できるため、使用材料の縮減、掘削や埋戻し土量の削減ができ、建設コストを縮減できます。

鹿島では、SMWの芯材(H形鋼)と後から施工するコンクリートとの一体化に孔あき鋼板ジベルを使用し、さらなる合理化を図りました。

特許登録済

開削トンネルの土留め壁と孔あき鋼板ジベル

孔あき鋼板ジベルを取り付けた様子

- キーワード

- 開削トンネル、土留め壁、複合構造、合成構造、ずれ止め、孔あき鋼板ジベル

従来工法との比較

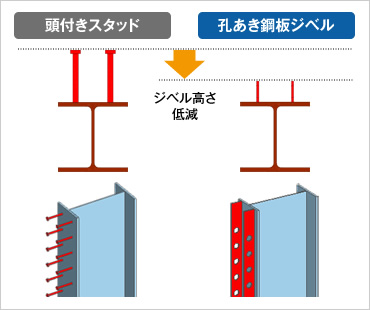

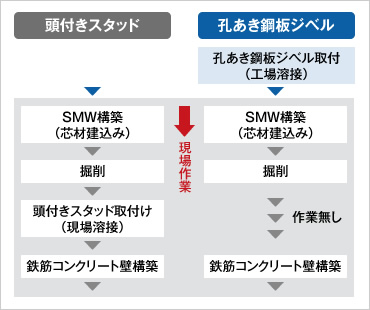

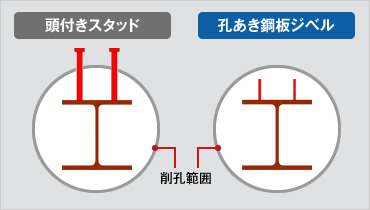

合成土留め壁では、H形鋼の芯材と鉄筋コンクリート(本体構造の壁部)との一体性を保持するためのジベル(ずれ止め)が必要となります.従来、頭付きスタッドが多く用いられてきましたが、これに代わり孔あき鋼板ジベル(PBLとも呼ばれる)を使う工法を開発しました。孔あき鋼板ジベルは、孔があいた鋼板を鋼材に溶接にて取り付け、孔に充填されたコンクリートにより鋼材とコンクリートを一体化するものです。孔あき鋼板ジベルを使うことで次のような利点があります。

- ジベルの必要高さが小さいため、ジベルを取り付けた状態でH形鋼(芯材)の建込みが可能となる。

- ジベルをH形鋼に取り付ける溶接作業が、建込み前に工場で可能となるため、現場の作業工程短縮となる。

頭付きスタッドと孔あき鋼板との形状比較

ずれ止めの違いによる工程比較

特長・メリットココがポイント

開削トンネルの用地幅を狭くすることが可能

- 合成土留め壁は、応力的に余裕のある土留め壁の鋼材を活かし、鉄筋コンクリート製の側壁の一部とするためこの側壁を薄くすることができます。

- 側壁が薄くなった分、コンクリート量を削減できるほか、掘削幅を狭くできため掘削・埋戻し土量も削減できます。

- 用地幅が狭くなるので、用地取得に要する費用も縮減することが可能です。

一般的な土留め構造と合成土留め構造の比較

一体化に必要なジベル(ずれ止め)の高さが低い

- 重機で地面を削孔後に、H形鋼(芯材)を建て込みます。この時、孔あき鋼板ジベルは鋼材とコンクリートを一体化するためのジベルの高さが小さいため、ジベルを取り付けた状態でH形鋼(芯材)の建込みが可能となります。

- 側壁の鉄筋を組み立てる際に、ジベルが低いことにより鉄筋との干渉がなく鉄筋組立の施工性が向上します。

- ジベルを工場で取付可能となるため、取付けにおける溶接の品質が向上します。

削孔範囲とH形鋼の断面形状

孔あき鋼板ジベルの状況

孔あき鋼板ジベルと側壁鉄筋の組上がり状況

適用実績

島屋北工区開削トンネル

場所:大阪府大阪市

竣工年:2012年3月

発注者:阪神高速道路

規模:合成土留め壁構造区間230m

学会論文発表実績

- 「孔あき鋼板ジベルを用いた合成土留め壁に関する研究」,土木学会論文集A,Vol.66,No.3,2010年

- 「合成土留壁構造道路トンネルの施工実績」,コンクリート工学,Vol.49,No.12,2011年

- 「阪神高速淀川左岸線(1期)の建設-新しい鋼コンクリート接合構造によるコスト縮減-」,土木施工,Vol.54,No.5,2013年

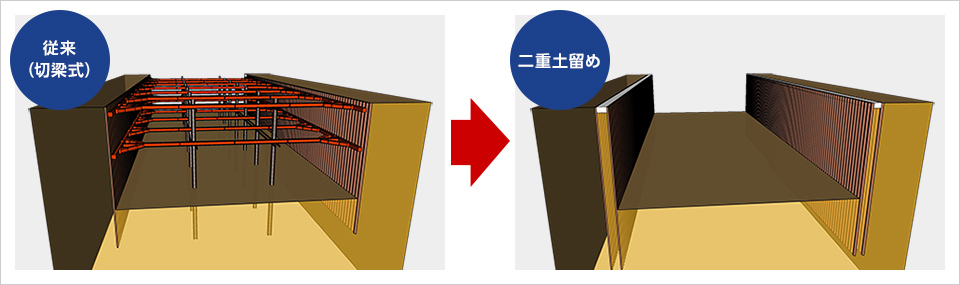

頭部固定式二重土留め工法

開削工事における切梁などの支保工を縮減しオープン掘削を可能に

一般的な土留め掘削工法では、掘削の深さが3~4mを超える場合、切梁やグラウンドアンカー、控え杭などの支保工を用いて掘削を行います。しかし切梁は、掘削や躯体工事の支障となり効率的な施工を阻害、またグラウンドアンカーや控え杭には背面側に広い用地が必要になります。また、掘削の深さがさらに深い場合に用いるSMW工法などによる高剛性の土留めは、大型の施工機械が必要であり、工事の準備に多くの時間を要することや、地中にH鋼が残置されるという課題がありました。

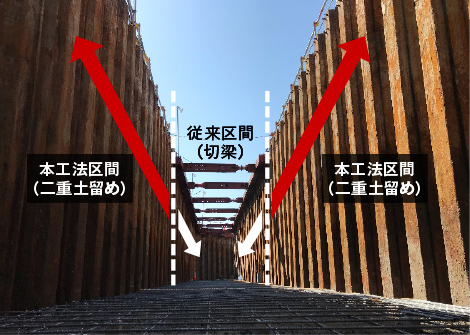

鹿島が開発した新しい土留め工法「頭部固定式二重土留め工法」は、汎用資材である鋼矢板を二重に設置し、頭部を固定することで、土留壁の剛性を向上させ、支保工の縮減や施工機械の小型化など開削工事の合理化と躯体構築の生産性向上を実現します。

令和6年度地盤工学会 技術開発賞

特許登録済

本工法の適用による切梁の省略(掘削深さ5.5m)

効率的な掘削を目指した本工法の適用イメージ

- キーワード

- 開削掘削、土留め

頭部固定式二重土留め工法の概要

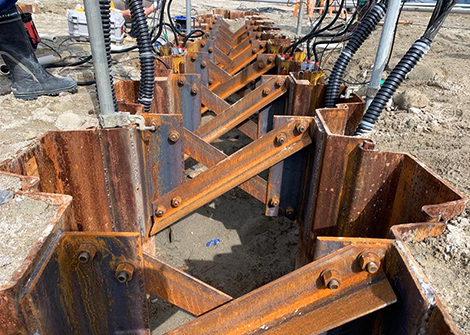

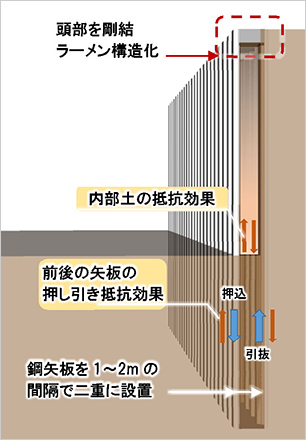

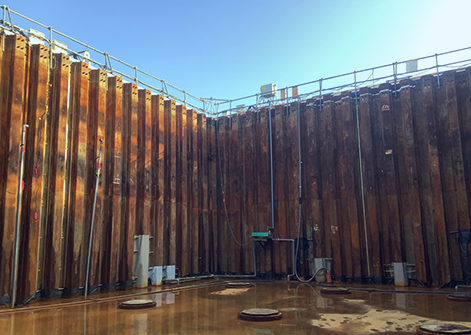

開削工事の合理化を目指した新しい土留め工法「頭部固定式二重土留め工法」は、鋼矢板による土留め壁を1~2m程度の間隔で二重に設置し、それらの頭部を高さ30~50cm程度鉄筋コンクリートや鋼材などで剛結しラーメン構造にすることで、鋼矢板2枚以上の高い剛性を発揮するものです。

頭部剛結部

鋼材を用いた頭部剛結

コンクリートを用いた頭部剛結

本工法の特徴と高剛性化の原理

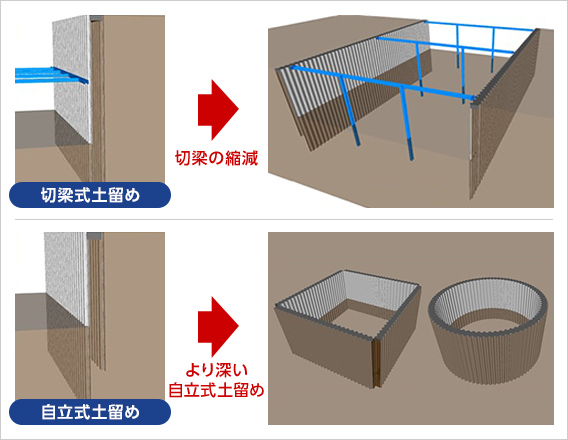

さらに、頭部を鉄筋コンクリートで剛結した場合、断面方向に加え、平面的な梁としての3次元効果を利用することが可能となり、より深い掘削に対応することができます。

頭部固定の三次元効果を考慮したさらなる活用例

頭部固定の三次元効果を考慮した適用

本工法の適用により、切梁などの支保工を縮減できるため、掘削の高速化と躯体構築の合理化やプレキャスト化が可能となり、安全性の向上にもつながります。さらに、山留壁に引抜き撤去が容易な鋼矢板を用いるため、工事終了後の撤去が可能であり、環境負荷の低減にもつながります。

特長・メリットココがポイント

開削工事の生産性・安全性向上

切梁などの支保工を縮減できるため、より広い作業スペースの確保が可能となり、土工事や躯体工事の作業効率と安全性が向上します。特に、比較的浅い掘削ではオープン掘削が可能となり、生産性の飛躍的な向上が見込めます。

高い汎用性

一般的な鋼矢板の頭部を固定するシンプルな構造のため、汎用資材による施工が可能です。鋼矢板を用いるため、地下水位や土質条件による影響が少なく、多様な地盤に適用できます。

環境負荷の低減

引抜き撤去が容易な鋼矢板を使用するため、本工法と同等の剛性を有するSMW工法などと比較して、地中残置物や建設汚泥を発生させません。また、施工後には鋼矢板を撤去できるため、地下水の流動を阻害しません。

省スペース

オープン掘削に分類される在来工法(控え杭式、グラウンドアンカー式)のように土留めの背面側に広い用地を必要とせず、鋼矢板の打設も小型の圧入機で行えることから、狭隘なヤードにも適用できます。

切梁を省略した適用例(掘削深さ8m)

切梁を併用した適用例(掘削深さ8m)

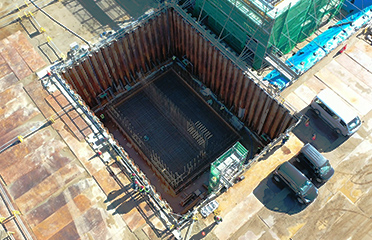

適用実績

燕市・弥彦村統合浄水場

場所:新潟県燕市

工期:2020年6月~2025年3月

発注者:燕・弥彦総合事務組合

適用規模:平面寸法19.2m×14.4m、深さ8.2mの掘削工事(土留め全延長67.2mに適用)

学会論文発表実績

- 「開削施工合理化を目指した無支保土留め工法の開発(その1)〜(その3)」,土木学会,第75回年次講演会,2020年

- 「頭部固定式二重土留め工法の地盤変形抑制効果に関する遠心模型実験」,第55回地盤工学研究発表会,2020年

- "Physical and numerical modeling of self-supporting retaining structure using double sheet pile walls",the Second International Conference on Press-in Engineering,2021年

- 「頭部固定式二重土留め工法における効果的な施工条件の検討」,第56回地盤工学研究発表会,2021年

- 「2021開削施工の合理化を目指す頭部固定式二重土留め工法の施工実績」,基礎工,2021年

支柱横ぶれ抑制ダンパー

地震時の横ぶれ防止材の調整を自動化する安全装置

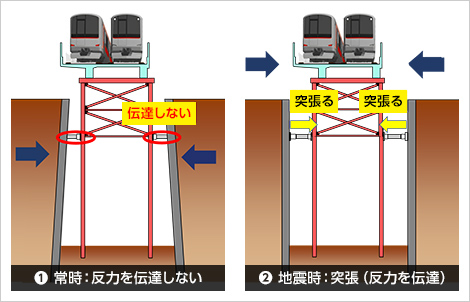

鉄道工事等で既存構造物を仮受けするアンダーピニング工法では、供用中の既存施設の使用性と耐震性を確保するために仮受け支柱に大きな剛性が必要となります。支柱の仕様低減のために、仮受け構造と土留め壁の間に「横ぶれ防止材」を設置することがありますが、この「横ぶれ防止材」は施工中には土留め壁からの反力を伝達せず、地震時には抵抗させるという相反する機能が求められ、従来は手動による調整作業を行っていました。

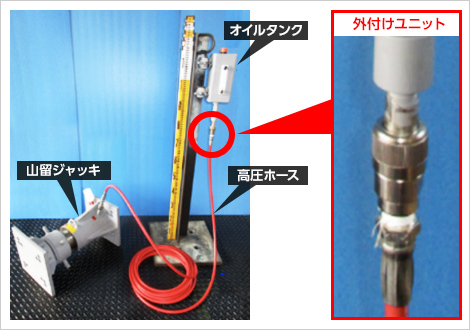

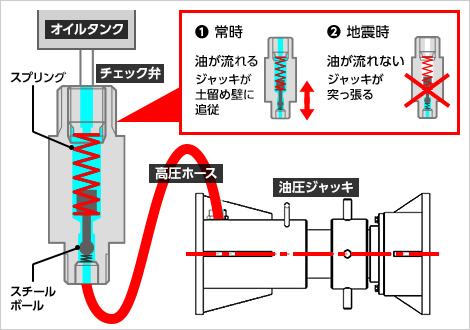

そこで鹿島は、汎用の山留用油圧ジャッキにチェック弁ユニットを外付けすることで、横ぶれ防止材の調整を自動化する「支柱横ぶれ抑制ダンパー」を開発しました。

本機構は、アンダーピニングだけでなく、変位制限が厳しく要求される重要構造物を支持する様々な支柱に活用することができます。

特許登録済

支柱横ぶれ抑制ダンパーの模式図(アンダーピニング支柱の場合)

- キーワード

- アンダーピニング、仮受け、変位抑制

支柱横ぶれ抑制ダンパーの概要

横ぶれ防止材に求められる機能は、

①常時:土留め壁からの反力を既設構造物に伝達しない

②地震時:地震時には土留め壁と既設構造物との間で突っ張って(反力を伝達して)既設構造物の変位を制御する

であり、従来は土留め壁と既設構造物との間にゴム緩衝材を取り付けた油圧ジャッキを配置し、油圧ジャッキの調整を日々行いながら管理を行っていました。

支柱横ぶれ抑制ダンパーは、油圧ジャッキにスプリングとスチールボールによるチェック弁機能を有した外付けのユニットを取り付けることで、油圧ジャッキに流出入する油量を制御し横ぶれ防止材の機能調整を自動化することができます。

本装置は、東急日吉駅と相鉄・東急直通線接続工事で採用し、所定の機能を有することを確認しました。

支柱横ぶれ抑制ダンパー写真

支柱横ぶれ抑制ダンパー概要図

特長・メリットココがポイント

横ぶれ防止材の調整を自動化

- 従来は手動で行っていた調整作業の手間が不要になっただけでなく、ヒューマンエラーの防止につながります。

既設構造物への影響低減

- 施工中は土留め壁変位による反力を既設構造物へ伝達しません。

- 地震時は油圧を止めてジャッキを突っ張り、横ぶれ防止機能が働き、既設構造物の地震による変位を低減します。

高所での点検作業低減による安全性向上

- 外付けユニットを仮設足場上に設置することで、足場上での定期点検が可能になります。(従来は油圧ジャッキ上での調整作業)

外付けユニットを仮設足場上に設置

適用実績

東急日吉駅と相鉄・東急直通線接続工事

場所:神奈川県横浜市

竣工年:2020年11月

発注者:東急電鉄

規模:72箇所

学会論文発表実績

- 「調整不要な支柱横ぶれ防止機構の開発 ~チェック弁を外付けした汎用油圧ジャッキの性能確認試験~」,土木学会,第75回年次学術講演会,2020年7月

- 「連続した鉄道高架橋のアンダーピニング工事の計画と施工実績(その4) ~外付けチェック弁を用いた横ぶれ防止材の計画および実績~」,土木学会,第75回年次学術講演会,2020年7月