コンクリート表層品質向上のための

「美(うつく)シール®工法」

より美しく、より耐久性の高いコンクリートを実現する

全く新しい養生技術

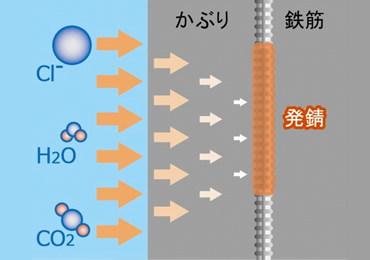

コンクリート構造物の耐久性を低下させる劣化因子は、コンクリートの表面から侵入します。したがって、コンクリートの表層品質を高め、劣化因子の侵入を防止することで、耐久性の高い構造物を構築することができます。

表層部の高品質化の一手段として、セメントの水和反応を最大限発揮させるには、入念でかつ十分な期間の湿潤養生が有効であると考えられています。

「美シール工法」はシートの高撥水性による表面気泡低減効果と型枠脱型後もシートを残置させ長期養生することにより、表層品質の改質を可能とする新しい養生技術です。美シール工法により、構造物の耐久性を向上させることができます。

※「美シール」は、鹿島、積水成型工業および東京大学が共同で開発したものです。

平成28年度土木学会賞 技術開発賞

2018年コンクリート工学会賞 技術賞

特許登録済

NETIS KT-190003-A

劣化因子の侵入と鋼材腐食の概念図

高撥水性シート

関連情報

- キーワード

- 養生、シート養生、耐久性、表層品質、かぶり、中性化、塩害

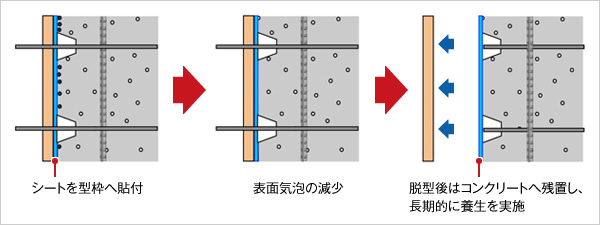

施工方法

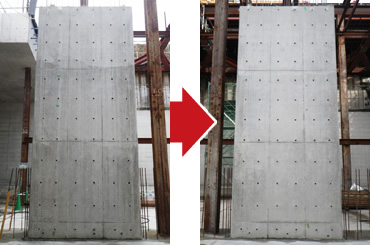

美シール工法は、せき板の内側に高撥水性シートを貼りつけた型枠を建て込み、そこにコンクリートを打ち込みます。シートの高撥水性により表面気泡を低減することができ、脱型時にシートをコンクリート側に残置させることで、コンクリートの表面を一度も乾燥させることなく、長期間にわたって湿潤状態を保ち、表面を緻密化することができます。

美シール工法概要

従来工法との比較

- 表面気泡の低減と長期養生が両立できます。

- 打込みから養生終了まで1度も外気に曝されません。

- 場所打ち、プレキャストなど各種工法に適用可能です。

シート残置状況

特長・メリットココがポイント

表面気泡の低減

- 高撥水性シートにより表面気泡を低減でき、コンクリート表面の美観が向上します。

美シール工法の表面気泡低減効果

シートによる長期養生

型枠取外しの際、シートはコンクリートに残置するため、コンクリート中の水分を封じ込めることができ、セメントの水和反応が長期にわたって継続します。これによりコンクリートの耐久性が向上します。

表層品質向上効果

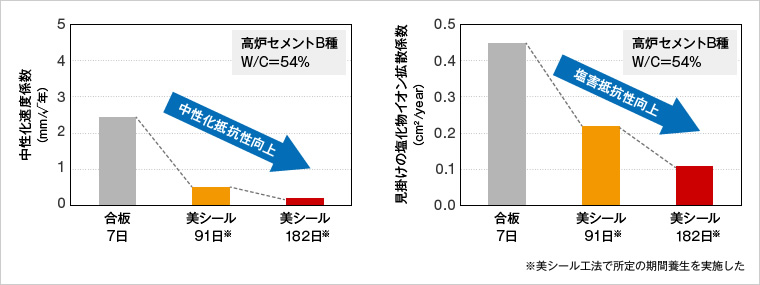

- 美シール工法による表面気泡低減と長期間養生によって、コンクリートの耐久性が著しく向上します。

- 中性化抵抗性や塩害抵抗性が向上し、コンクリート構造物の長寿命化に寄与します。

- 特に、高炉セメントB種などの混合セメントに対して優れた耐久性向上効果を発揮します。

美シール工法による劣化因子の侵入抵抗性の向上

適用実績

長部高架橋

場所:岩手県陸前高田市

竣工年:2017年3月

発注者:国土交通省東北地方整備局

規模:1,712m2

平成27年度中防内5号線

橋りょうほか整備工事

場所:東京都

発注者:東京都港湾局

規模:約3,000m2

学会論文発表実績

- 「実規模試験体を用いた熱可塑性樹脂シートによる養生効果の検討」,コンクリート工学年次論文集,2015年7月

- 「熱可塑性樹脂シートによる長期間の水分逸散抑制養生の効果」,コンクリート工学年次論文集,2015年7月

- 「コンクリート表層の耐久性を向上する『美シール工法』」,セメント・コンクリート,2016年1月

- 「高撥水性シール工法によるコンクリートの表層品質向上技術」,コンクリート工学,2016年11月

コンクリートの施工性能評価システム

コンクリートの圧送性や充塡性を評価して初期欠陥を防止

コンクリート構造物を構築する上で、構造物の形状や配筋量などの構造条件、圧送や打込み・締固め方法などの施工条件に対して適切なコンクリート配合を用いなければ、未充塡やコールドジョイントなどの初期欠陥が発生して構造物の品質を損なう恐れがあります。このため、計画段階でコンクリートの施工性能を評価し、適切な施工方法やコンクリート配合を選定することが重要です。

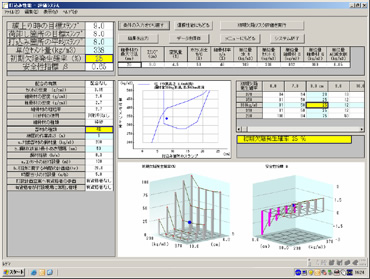

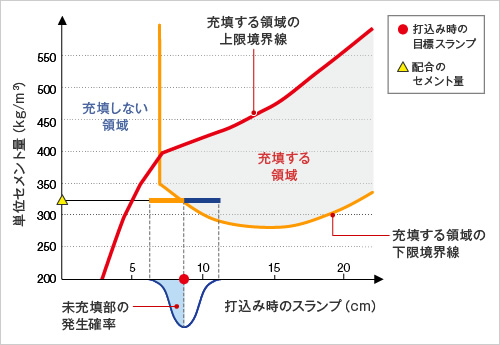

コンクリートの施工性能評価システムは、土木学会「施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針」の考え方に則して、フレッシュコンクリートの施工性能(圧送性・充塡性)を定量的に評価し、初期欠陥の防止を支援するツールです。

特許登録済

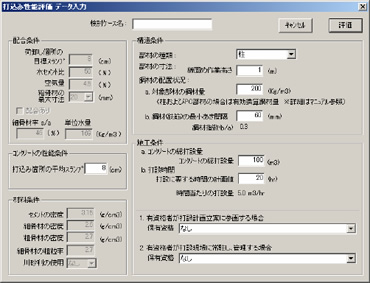

評価画面の例

- キーワード

- コンクリート、施工性能、圧送性、充塡性、初期欠陥

システムの詳細

本システムでは、条件設定を行ったあと圧送性の評価を行い、そのデータを自動で引き継いで充塡性を評価します。

圧送性および充塡性の評価では、それぞれポンプ閉塞および未充塡の発生確率を算出します。それぞれの発生確率は、構造条件や施工条件とスランプ(流動性)および単位セメント量(材料分離抵抗性)で表現されるコンクリートの施工性能の関係を用い、スランプの変動を正規分布と仮定した確率論に基づき計算されます。ここで用いている、コンクリートの施工性能の関係は土木学会「施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針」に示されているものです。本システムは、同指針の考え方に準拠しつつ、さらに確率論を加えることで定量評価を可能としたものです。

未充塡の発生確率の算出方法

土木学会「施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針」

特長・メリットココがポイント

システムの使用性が高い

- コンクリートの使用材料や配合、部材の種類、配筋量、締固め作業高さなど基本的な条件のみを用いるため、誰でも簡単に操作できます。

- 計算時間がわずかであるため、条件変更などによる繰返しの検討が可能です。

入力画面

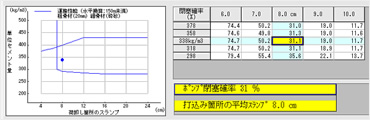

圧送性と充塡性を定量的に評価

- 圧送性として、ポンプ閉塞の発生確率を算出します。

- 充塡性として、未充塡の発生確率を算出します。

- 不具合の発生確率を用いて定量的に評価できるため、構造条件の見直しや施工方法の改善・工夫、適切なコンクリート配合の選定などに役立ちます。

圧送性に関する評価結果の例

充塡性に関する評価結果の例

適用実績

![]()

鹿島では、振動締固めを行う一般的なレディーミクストコンクリート(スランプ8~18cm程度)を用いる全ての土木現場を対象に、施工計画時に本システムを活用してコンクリートの施工性能を評価することを原則としています。

学会論文発表実績

- 「施工性能にもとづくコンクリートの配合設計・施工指針」,土木学会,2016年6月

- 「初期欠陥を未然に防ぐコンクリート施工性能評価技術」,コンクリートテクノ,2006年11月

- 「(解説)初期欠陥を未然に防ぐコンクリート施工性能評価技術について」,コンクリート工学,Vol.43,No.2,2005年2月

- 「セメント・コンクリートの潜在力と変化する社会への対応,環境負荷低減と初期欠陥を未然に防ぐための施工性能評価の視点から」,セメント・コンクリート,No.707,2006年1月

- 「(報告)コンクリートの施工の問題点とそれらを解決する施工性能評価システムの提案」,橋梁と基礎,2005年10月

目視調査に基づく

コンクリート表層品質評価システム

コンクリートの表層品質を目で見て評価し、品質向上へとつなげる技術

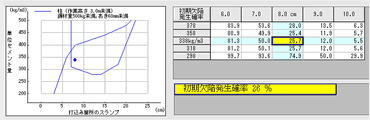

本手法は、コンクリート構造物の表層品質について、目視評価に基づき、簡便かつ定量的に評価できる品質管理手法です。

施工現場においては、PDCAサイクルを回して常に改善を図っていきます。しかし、コンクリート工事において、これまではPDCAサイクルにおける「C;Check」の合理的な評価手法が確立されていませんでした。

そこで、鹿島は「美しいコンクリートは品質と耐久性の高いコンクリートである」を基本的な概念として、いわゆる「見栄え」を尺度とした評価手法を横浜国立大学細田教授と共同で開発しました。この評価手法を用いることにより、コンクリート構造物の表面状態を施工者自らが定量的に評価可能となり、その結果に基づいて具体的な改善・工夫を講じることができ、結果として品質向上に貢献できます。

2019年日本コンクリート工学会賞 技術賞

コンクリート表層品質向上に関するPDCAサイクル

- キーワード

- 表層品質、品質向上、目視調査、PDCA、かぶり、美観

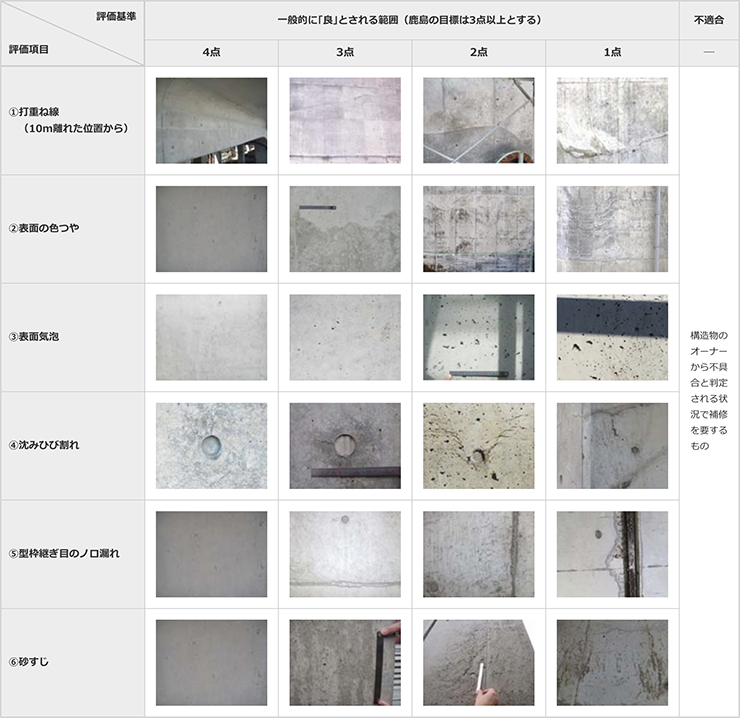

本評価手法の概要

コンクリート構造物の耐久性を低下させる劣化因子は、かぶりコンクリートを通じて表面から内部に侵入するため、かぶりコンクリートの品質が非常に重要になります。一方、かぶりコンクリートの品質は、使用材料や配合などに加えて、型枠、打込み、締固めおよび養生などの施工の影響を大きく受けます。そのため、同一のコンクリートを用いて構造物を構築したとしても、施工の良し悪しによって極めて品質の高いものから逆に品質の低いものになる場合もあります。本手法は、コンクリート工事における型枠取外しの際に、コンクリート構造物の表面状態について、鹿島が独自に開発した右の「目視評価シート」を用いて定量的に評価するものです。目視による評価結果に基づきPDCAを回すことで次の施工において改善が行われ、コンクリート構造物の品質向上に大きな効果を上げています。

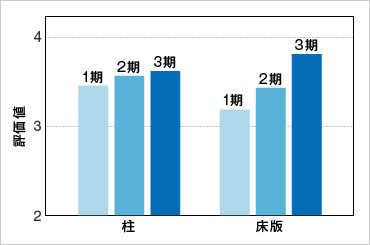

本手法の適用実績と効果検証

鉄道RCラーメン高架橋

既設路線を高架化する鉄道RCラーメン高架橋(1~3期)に本技術を用いてPDCAサイクルの運用に適用しました。その結果、目視評価の評価値が工期の進捗に伴って改善向上しました。施工段階で以下の工夫、改善が実施されました。

- 標本ブロックを用いた締固め、剥離剤の最適化検討

- 打込み中の型枠汚れを防止するシートの適用

- 打重ね時間間隔、締固め時間の管理の徹底

RCラーメン橋での目視調査状況

目視評価の結果

ボックスカルバート中柱

東京外環自動車道国分工事では、「C;Check 表層品質評価」から、「A;Action 施工法の改善・工夫」までを独自に検討し、構造物の品質向上を図りました。

- 施工時のコンクリートの性状、運搬、打込み、環境のデータ(例えば、スランプ、運搬時間、温度など)の取得

- コンクリート構造物の表層品質を目視評価法で実施

- 評価結果のトレンドを把握して、表層品質に影響している施工要因を分析

- 施工法に的確な改善・工夫を施し、表層品質をさらに向上

東京外環自動車道国分工事 剥離剤の変更検討

適用実績

西武鉄道池袋線 石神井公園駅付近高架化

場所:東京都練馬区

竣工年:2013年

発注者:西武鉄道

規模:高架橋5基 橋脚3基 RC桁3連 PC桁5連

東京外環自動車道 国分工事

場所:千葉県市川市

竣工年:2019年

発注者:東日本高速道路

規模:1.8kmの壁 中柱

川井浄水場

場所:神奈川県横浜市

竣工年:2015年

発注者:ウォーターネクスト横浜

規模:処理能力172,800m3/日

学会論文発表実績

- 「目視評価法を活用したコンクリート構造物の品質確保の取組み」,コンクリート工学,Vol.54,No.10,2016年10月

- 「コンクリート構造物の品質向上と表層品質評価手法」,コンクリート工学,Vol.50,No.7,2012年7月

- 「目視調査に基づくコンクリート構造物の表層品質評価手法の実績と調査結果を反映した表層品質向上技術」,コンクリート工学,Vol.52,No.11,2014年11月

- 「目視調査に基づくコンクリート構造物の表層品質評価手法の特徴・傾向に関する分析」,コンクリート工学年次論文集,Vol.37,No.1,2015年

- 「目視評価法によるコンクリート構造物の表層品質評価の継続的適用と各種品質向上施策の効果の検証」,コンクリート工学年次論文集,Vol.39,No.1,2017年

ロープを引いて広げる配筋作業

「ラクラクロールマット工法」

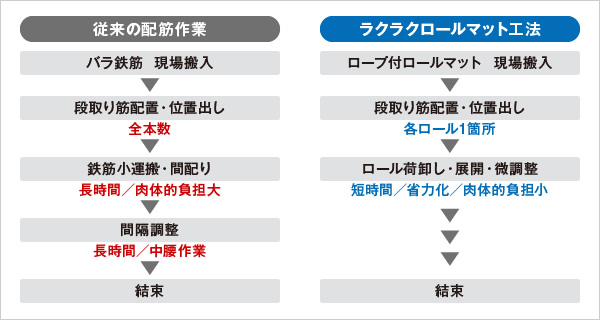

ロール状のユニット鉄筋をロープで展開して配筋作業を効率化

従来の配筋作業は、鉄筋の位置出しから運搬および間配り、結束まで、全て人力による作業であり、重量物の運搬や中腰での現場作業は、作業員にとって大きな肉体的負担でした。特に、面積が広い土木構造物の配筋作業ではその負担が大きく、熟練作業員の高齢化等、将来の担い手確保が問題となる中、鉄筋のユニット化による配筋作業の省力化が望まれていました。

そこで、鹿島はスギウラ鉄筋と共同で、ロール状の鉄筋を引きながら広げるだけで配筋作業が完了する「ラクラクロールマット工法」を開発しました。

ラクラクロールマット工法では、複数の鉄筋を任意の間隔ですだれ状につないだ鉄筋ユニットを、展開用のロープと一緒に専用の機械※でロール状に巻き取ることで「ロールマット」を製作します。現場では、搬入された「ロールマット」を、作業員が所定の位置でロープを引いて展開することで効率的に配筋作業を行うことができます。

※PEDAX社(本社:ドイツ)製。日本国内での独占販売権は、スギウラ鉄筋から継承しロールマットジャパンが所有しています。

特許登録済

ラクラクロールマット工法の施工状況

- キーワード

- 鉄筋組立、先組鉄筋、生産性向上

ラクラクロールマット展開の様子(動画:33秒/音あり)

施工ステップの概要

1.ロールマット製造機械でロールマットを機械製作します。

2.段取り筋を配置し、ロールマットを設置する箇所を位置出しします。

3.ロールマットを現場へ運搬して、配筋箇所に設置します。

4.ロールマットに巻き込んだロープを引っ張ることで、ロールマットを展開します。

5.展開されたロールマットの鉄筋の位置を微修正して、結束作業を行い、配筋作業を完了します。

従来の配筋作業とラクラクロールマットの施工方法の比較

特長・メリットココがポイント

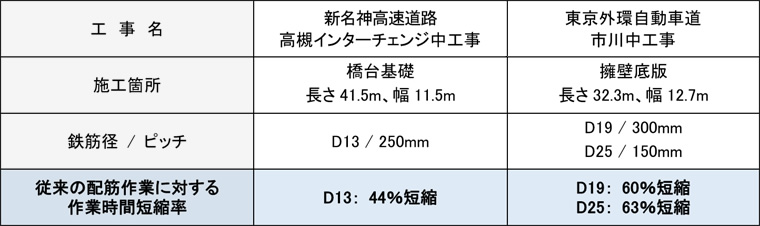

配筋作業の生産性が向上

- 太径の鉄筋で重量がある場合でも、ロープを引くことで無理なく配筋できます。

- 現場での適用では、従来の配筋作業と比較して、作業時間が約半分となる実績が得られています

ラクラクロールマットの適用実績

配筋精度が向上

- ロールマットは機械製作されるため、配筋ピッチ等で高い精度が期待できます。

- 作業員が配筋範囲全体を見渡しながらロープを引いてロールマットを展開するため、展開後の配筋精度が向上します。

ロールマット製造機械(PEDAX社製)

作業員の肉体的負担を軽減、安全性を向上

- 広範囲な現場での鉄筋の運搬、間配り作業が無くなるため、作業員の肉体的負担が軽減します。

- 作業員が動かずにロープを引いてロールマットを展開するため、鉄筋上での不安定な作業が減り、足の踏み外しやつまずきなどによる災害のリスクを軽減します。

安全に無理のない姿勢でロープを引いて配筋

適用実績

新名神高速道路

高槻インターチェンジ中工事

場所:大阪府高槻市

竣工年:2019年4月

発注者:西日本高速道路 関西支社

規模:橋台基礎 長さ41.5m 幅11.5mの配筋(D13)に適用

東京外環自動車道 市川中工事

場所:千葉県市川市

竣工年:2020年7月(予定)

発注者:東日本高速道路

規模:擁壁底版 長さ32.3m 幅12.7mの配筋(D19、D25)に適用

学会論文発表実績

- 「ロールマット工法による配筋作業の生産性向上」,土木学会,第72回年次学術講演会,2017年9月

人間工学に基づいた軽量設計

「ウェアラブルバイブレータ®」

コンクリート締固め作業の省人化、品質向上を実現

一般的にコンクリートの締固め作業においては、振動体、インバータ、および電源装置がそれぞれコードで接続された太径のバイブレータが用いられ、その操作者に加え、通称「線持ち」と呼ばれる、コードを取り回す補助作業員が必要です。海外では小型のエンジンを駆動源とした背負い式のバイブレータが使われていますが、非常に重く、また排気や騒音、安全性の問題もあり、国内での使用には不向きです。

ウェアラブルバイブレータは、駆動源をバッテリーとして、日本人の体格にも適するように軽量化を実現したコードレスバイブレータです。コンクリート打込み作業における補助作業員の省人化や、丁寧かつ機動的な締固めの実現による品質の向上に寄与します。

ウェアラブルバイブレータ

- キーワード

- コンクリート、締固め、バイブレータ、省人化

特長・メリットココがポイント

コンクリート締固め作業の省人化

- 電源装置などとの接続コードがなく、補助作業員が不要となるため省人化を図ることができます。

コンクリートの品質を向上

- 補助作業員が行っていた電源のON/OFFを操作者自身が手元で行うことができるため、丁寧かつ機動的な締固め作業を実現できます。

- 配線の取り回しが不要であるため、狭あいな場所での確実な締固めが容易となります。

ウェアラブルバイブレータによる施工状況

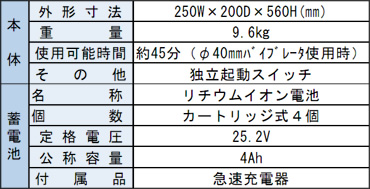

軽量化と長時間の連続運転を実現

- カートリッジ式バッテリーを採用することで、装置全体重量として10kg未満を実現しました。

- 予備バッテリーと急速充電器を併用すれば、使用時間に制限無く連続で作業を行うことが可能です。

ウェアラブルバイブレータの主な仕様

適用実績

相鉄・東急直通線新横浜駅

地下鉄交差部土木工事

場所:神奈川県横浜市

竣工年:2020年3月(予定)

発注者:横浜市交通局

規模:スラブコンクリートに適用

中央浄化センター水処理施設建設工事

場所:千葉県千葉市

竣工年:2019年10月(予定)

発注者:千葉市

規模:均しコンクリートに適用

学会論文発表実績

- 「人間工学に基づいた軽量設計『バッテリー式ウェアラブルバイブレータ』の開発」,土木学会,第73回年次学術講演会,2018年8月

- 「人間工学に基づいた軽量設計『ウェアラブルバイブレータ®』の開発」,建設機械施工,2018年11月

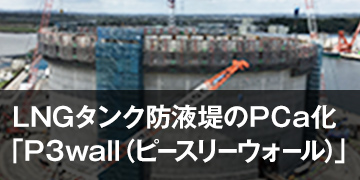

LNGタンク防液堤のPCa化

「P3wall®(ピースリーウォール)」

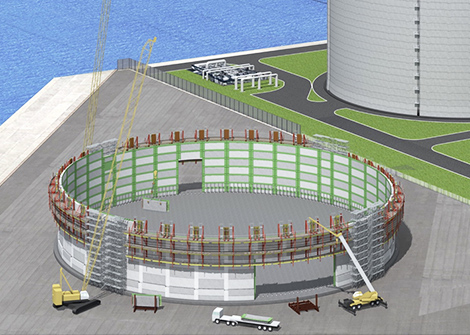

PCLNGタンク防液堤のオールプレキャスト化による工期短縮の実現

LNG受入基地の建設プロジェクトにおいては、その早期稼働のため、建設工期の中でクリティカルとなるPCLNGタンクの建設工期短縮が求められます。このタンクの工期短縮には、防液堤へのプレキャスト(PCa)工法の適用が有効です。一方で、建設業界では担い手不足への対応策としての生産性向上も叫ばれています。

P3wall®※は、これらの課題を解決するため、PCLNG地上式タンクの防液堤をオールプレキャスト化することで、タンク本体の建設工期を大幅に短縮し、同時に生産性向上を実現する技術です。

※P3wall:Precast Prestressed Concrete Wall Panels for LNG Storage Tank

令和2年度土木学会 技術賞(Ⅰグループ)

令和2年度プレストレストコンクリート工学会 技術開発賞

2023年日本コンクリート工学会 技術賞

特許登録済

商標登録 5885823

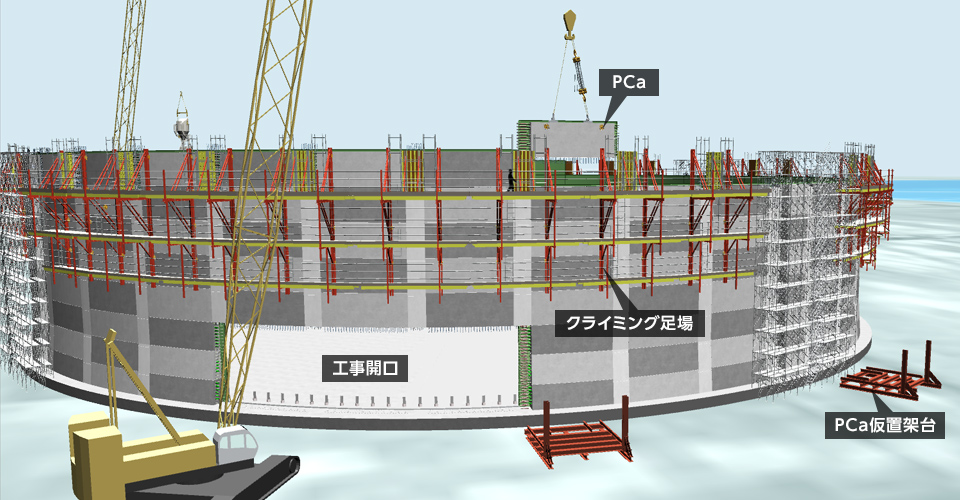

プレキャストパネル設置の様子

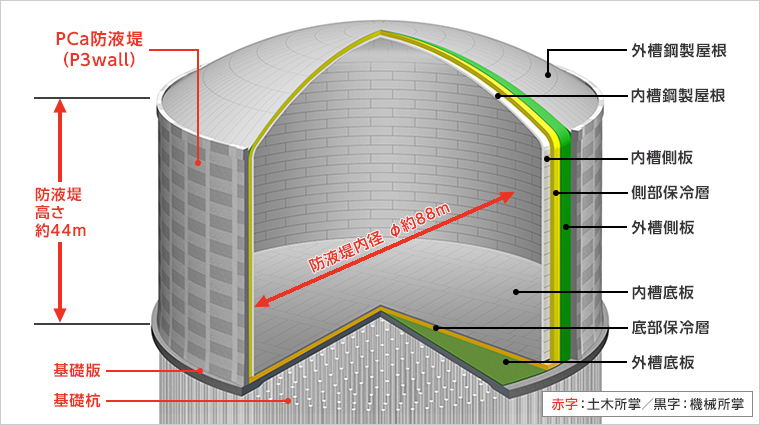

P3wallを適用したPCLNG地上式タンク(容量23万kL)

- キーワード

- LNG、地上式タンク、プレキャスト、大型PCa、プレキャスト継手、工期短縮、生産性向上

P3wallの概要

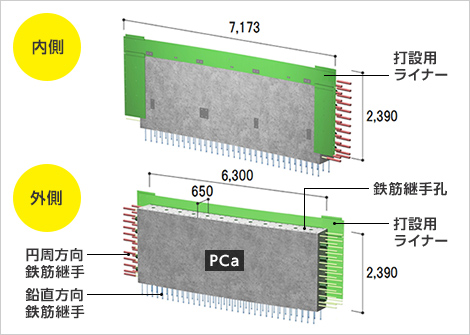

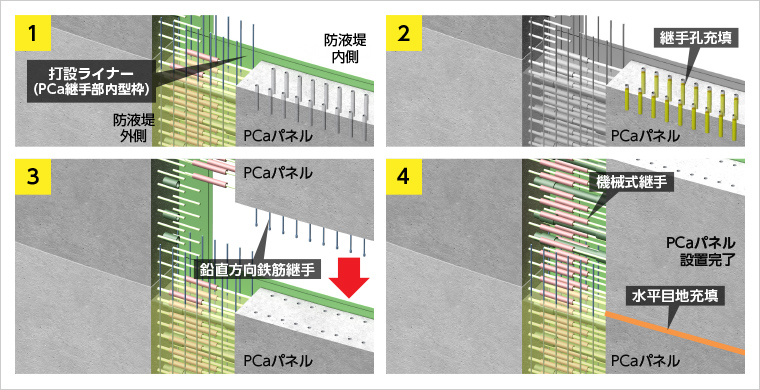

P3wallは、LNGタンク防液堤をPCa化し生産性向上を図る技術です。LNG容量23万kLの大規模タンクは、高さ2.4m×幅6.3m×奥行き0.65m、重量約24tのPCaコンクリートパネル740枚で構成されます。防液堤はLNG(-162℃極低温)漏液時に液密性の必要があります。そのため、PCa継手部には、従来の場所打ち工法(打継目)と同等の性能を持たせるため、場所打ち構造を設けることとしました。円周鉄筋の継手には従来技術のモルタル充填式機械継手を採用し、鉛直鉄筋の継手にはその架設効率性から新型継手を採用しました。また、PCa継手の場所打ち部分の防液堤内側型枠として打設用ライナーをPCa架設前に装着・架設することで、内側型枠の設置・脱型作業が無くなり、防液堤構築当初から防液堤内側の作業空間を開放することができます。

PCa架設状況イメージ

PCaパネル構造図

LNGPC地上タンク施工状況図(プレキャスト)

特長・メリットココがポイント

①防液堤の早期構築

新型継手は上下PCa間の効率的な接合を可能にする重ね継手の一種です。予めモルタルを充填した下側PCaの継手孔に上側PCaの突出継手筋を挿入し、上下PCa間の隙間にもモルタルを充填する継手です。この継手により、防液堤としての必要性能を満足しつつPCa架設速度を保つことが可能となり、防液堤の構築を4か月(23万kLの場合)短縮することができます。

PCa新型継手の施工ステップ

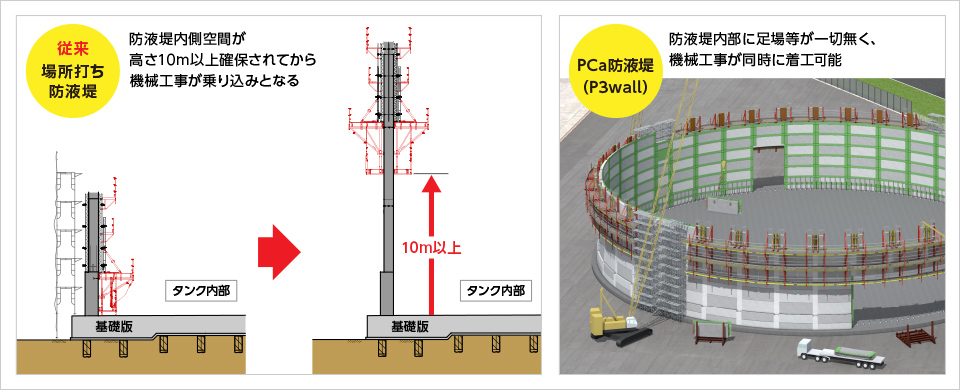

②機械工事との同時着工

PCaに打設ライナーを装着・架設することで、PCa接続作業等の土木工事を防液堤内側で作業することが無くなります。通常タンクの機械工事は、防液堤の構築がある程度進んでからの着手となりますが、P3wallでは、この打設ライナー装着により防液堤構築当初から防液堤内側の作業空間を開放でき、機械工事が防液堤構築開始と同時に着工可能(3か月工期短縮,機械工事の前倒し)となります。

P3wall適用のPCLNG地上式タンク(容量23万kL)

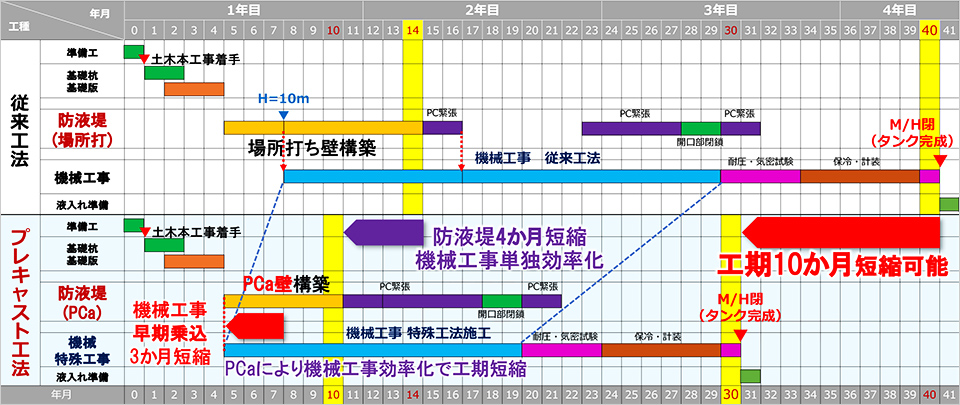

防液堤構築時の従来工法とP3wallの比較

③全体工期短縮

上記の①+②による相乗効果として、下記の観点からタンク全体工期を10か月短縮(23万kLの場合従来40か月⇒30か月)することが可能となります(※下表参照)。

- 土木側の防液堤内側作業が無いことによる並行作業機械工事の効率化

- 防液堤早期構築完了によって機械単独作業期間をより多く確保可能

- 従来より大幅な防液堤構築完了により機械側も従来工法ではなく特殊工法採用可能

- プレキャスト化により防液堤の高精度な出来形(埋設金物設置の高精度化)が確保でき、機械工事の能率が向上

従来工法とP3wallの工程比較 ※本表は標準的な工程の比較

適用実績

東京ガス 日立LNG基地

TL2 LNGタンク

場所:茨城県日立市

運転開始:2021年3月

原発注者:東京ガス

発注者:東京ガスエンジニアリングソリューションズ

規模:PCLNG地上式タンク工事(1基・23万kL) 防液堤PCa版740枚(B6.3m×H2.4m×T0.65m・W24t/枚)

学会論文発表実績

- 「施工性に優れたプレキャスト部材接合継手 その1(部材実験)」,土木学会,第72回年次学術講演会,2017年9月

- 「施工性に優れたプレキャスト部材接合継手 その2(両引き実験)」,土木学会,第72回年次学術講演会,2017年9月

- 「プレキャスト工法を適用した地上式PCLNGタンクの設計」,土木学会,第75回年次学術講演会,2020年9月

- 「プレキャスト工法を適用した地上式PCLNGタンクのプレキャスト版の製作」,土木学会,第75回年次学術講演会,2020年9月

- 「プレキャスト工法を適用した地上式PCLNGタンクの防液堤の構築」,土木学会,第75回年次学術講演会,2020年9月

CONCRETE@i®

(コンクリート・アイ)

コンクリートの状態を見える化し、品質を確保・向上!

コンクリート構造物は、車などの製品と異なり、「一品生産」と言われます。特に、コンクリート工事は、地域によって性状の異なる生コンクリートを、異なる部位に、異なる条件で施工し、季節や天候に左右されながら進めなければならず、施工方法や管理が不適切だと、構造物の品質低下を招き、寿命を短くしてしまいます。

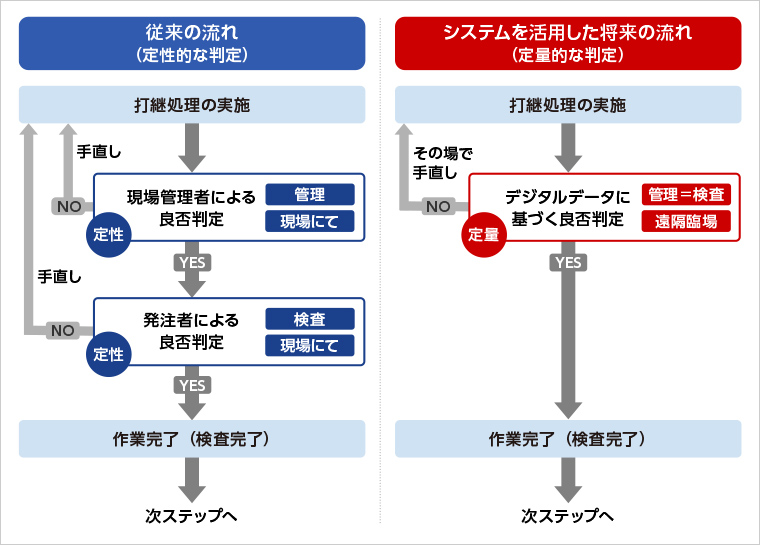

鹿島では、生コンクリートの受入れ時の性状や打継ぎ処理の状況、表層の品質など「コンクリートの状態」をリアルタイムで「見える化・データ化」して管理をし、データに基づいた振返りによる改善活動(PDCA)に反映させて、構造物の品質を確保するためのシステム「CONCRETE@i®」の構築を進めています。施工情報を蓄積・分析し、よりよい構造物の構築を実現します。

令和4年度土木学会 技術開発賞

令和2年度「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」総合評価A

- キーワード

- コンクリート工事、品質確保、施工管理、見える化、デジタルデータ、PDCA

データに基づくPDCAで品質確保

「CONCRETE@i®」により、以下のことを可能にします。

①コンクリートの施工にかかわる情報をリアルタイムでデータ化し、状況判断や品質管理への反映を高速化

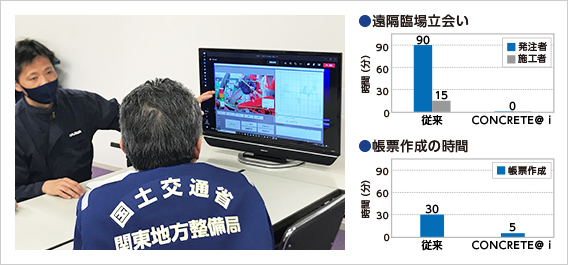

②画像データを含む情報を、工事関係者と遠隔臨場で共有し、管理および検査を高度化・省人化

③施工状況と品質を紐づけてデータ分析し、品質と生産性を向上(PDCA)

④施工情報のエビデンス管理とトレーサビリティを容易に

⑤データの蓄積と分析により、属人的なノウハウ(暗黙知)をデータで継承、より良い施工を実現

トラブルを防止し、コンクリート構造物の品質と施工管理・検査の生産性を向上させます。

遠隔臨場による確認状況とシステム導入による時短効果

CIMと連動させた品質のトレーサビリティ

適用実績

東京外環中央JCT北側ランプ

(その2)工事

(令和2年度PRISMにて試行)

場所:東京都三鷹市

竣工年:2022年3月

発注者:国土交通省関東地方整備局

規模:函渠構造物 コンクリート約2.7万m3

鉄筋約4,730t

学会論文発表実績

- 「コンクリート工事を見える化する -データプラットフォーム「CONCRETE@i」を構成する各種要素技術-」,建設機械施工,Vol.72,No.9,2020年9月

- 「コンクリートの状態・作業状況を見える化する「CONCRETE@i®」~その構成技術と適用事例~」,セメント・コンクリート,No.895,2021年9月

コンクリートの表層品質AI目視評価アプリ

(CON@i)

コンクリート構造物の表層の状態を現場で・誰でも・簡単にデータ化

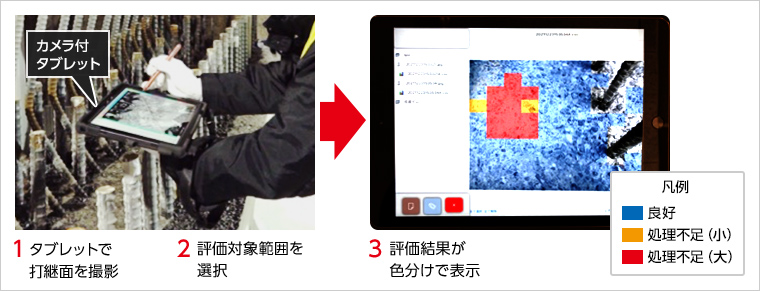

高速道路の連続ボックスカルバート、橋梁、トンネルなど、長期にわたりコンクリートを打設する現場では、コンクリート打設のたびに表層品質向上のPDCAサイクルを回し、改善を図っています。しかし、打設後のコンクリートの表層品質を定量的に評価・分析するには専用の試験装置や専門技術者による判定が必要であったことから実施されない場合が多く、評価結果に基づいて品質向上のための改善を行うのは極めて困難でした。

本アプリは、タブレットで撮影した写真から表層品質の評価・分析ができます。現場で・誰でも・簡単にコンクリート構造物の表層品質を評価し、データに基づく品質向上のPDCAサイクルを実践できます。

2019年日本コンクリート工学会 技術賞

コンクリートの表層品質を評価している様子

- キーワード

- コンクリート工事、品質確保、品質向上、表層品質、見える化、AI、高度化、PDCA

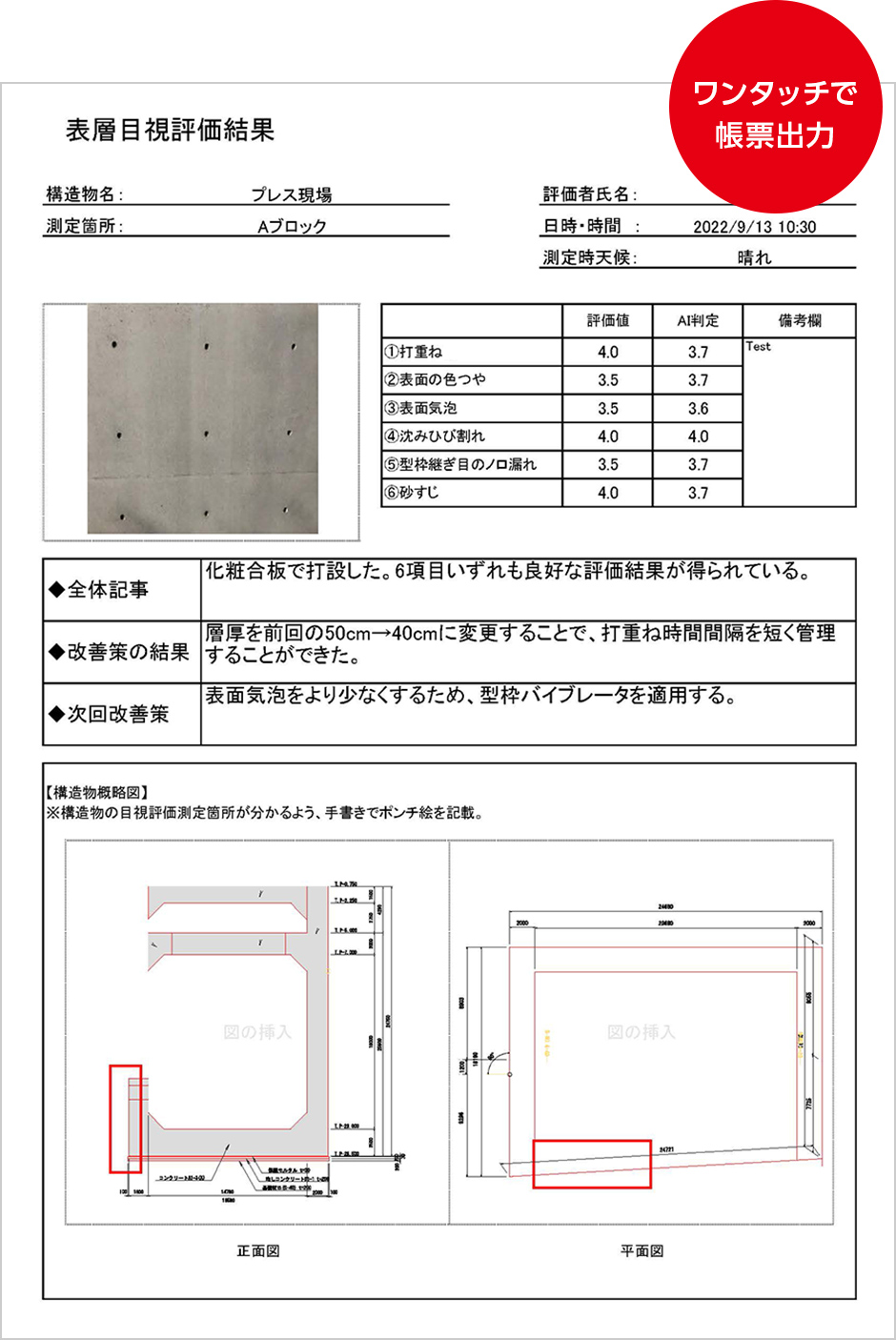

本アプリの概要

本アプリを用いることで、現場で・誰でも・一定の精度でコンクリート構造物の表層品質を評価できます。評価の手順は、以下のとおりです。

①タブレットのカメラでコンクリートの表層の写真を撮影。

②コンクリート表層品質を6つの項目(打重ね、表面の色つや、表面気泡、沈みひび割れ、型枠継ぎ目のノロ漏れ、砂すじ)に分けて、1点から4点まで0.5点刻みでタブレットに評価を入力。評価は、点数入力の際に表示されるグレード分けされたサンプル画像と撮影した写真を比較できるため、容易に判定可能。

③AIが6項目の評価値を0.1点刻みで表示。AIによる評価を目安に②で入力した評価をチェックするため、入力者の個人差を解消した一定精度での評価が可能。

表層品質AI評価アプリによる判定の一例

特長・メリットココがポイント

品質向上のためのPDCAサイクルを効率的に実施

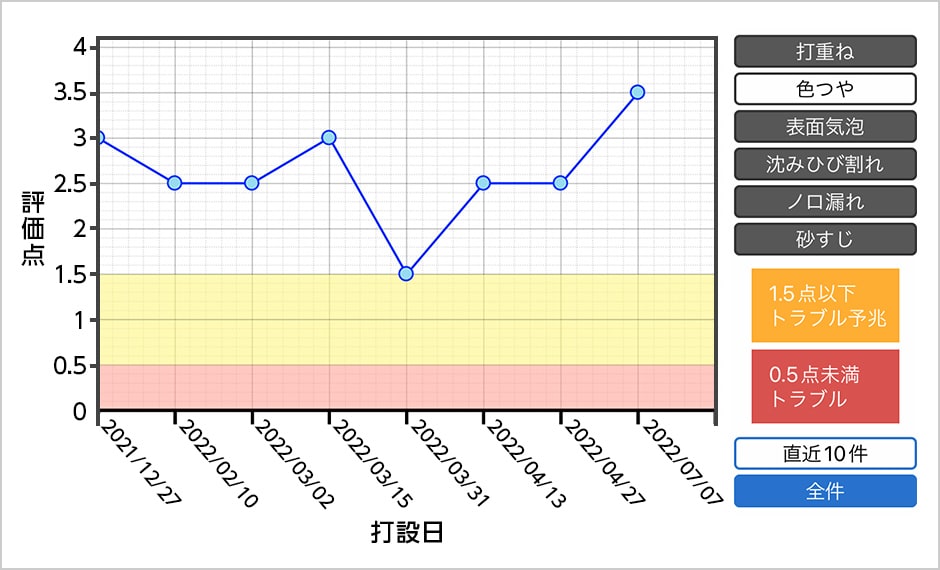

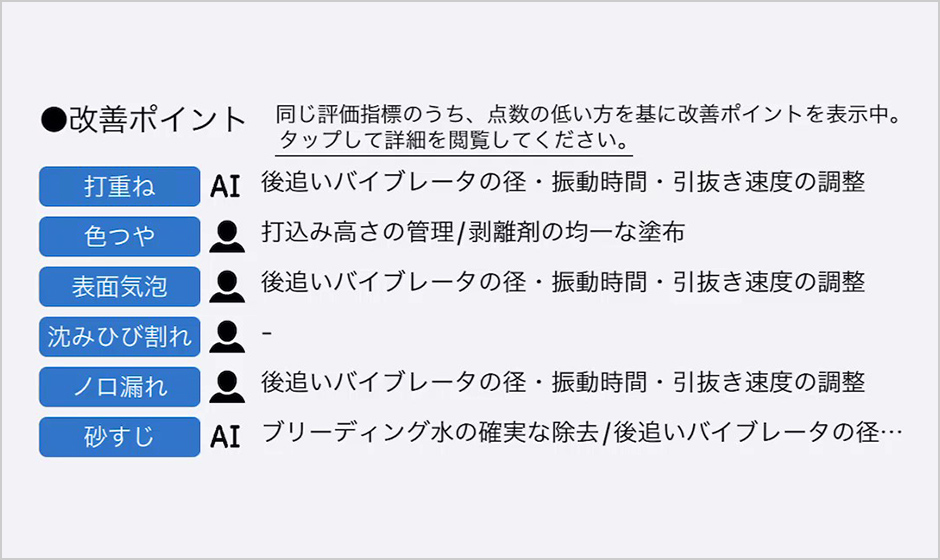

表層品質の評価結果はクラウド上に自働保存されるため、同一現場での評価結果の推移を即座に確認できます。また、評価点に応じて、表層品質向上のための改善ポイントが表示されるため、PDCAサイクルを効率的に実施できます。

評価結果の推移の一例

表層品質向上のための改善ポイント表示の一例

デジタル化により評価・検査の効率化が可能

発注者の立会い検査を遠隔臨場で実施することで、管理・検査の省力化を実現できます。

帳票がワンタッチで自働作成されるため、作業の省力化にも寄与できます。

出力帳票の一例

適用実績

海老江工区開削トンネル工事

場所:大阪府大阪市

工期:2024年10月(予定)

発注者:阪神高速道路

規模:開削トンネル区間

土工・擁壁区間延長508m 高架橋下部工13基

隼人港橋下部工工事

場所:鹿児島県霧島市

竣工年:2024年9月(予定)

発注者:西日本高速道路

規模:橋梁下部工 コンクリート工約800m3

鉄筋約88t

東京外環中央JCT北側ランプ

(その2)工事

(令和2年度PRISMにて試行)

場所:東京都三鷹市

竣工年:2022年3月

発注者:国土交通省関東地方整備局

規模:函渠構造物 コンクリート約2.7万m3

鉄筋約4,739t

学会論文発表実績

- 「AIを活用した表層品質目視評価システムの構築と現場運用に関する一考察」,コンクリート工学年次論文集,Vol.45,No.1,2023年

- 「AIを用いた沈みひび割れ目視評価点の判定に関する一検討」,土木学会,第77回年次学術講演会,2022年

- 「機械学習を活用した目視評価による表層品質評価システムに関する一検討」,コンクリート工学年次論文集,Vol.42,No.1,2020年

- 「目視評価法によるコンクリート構造物の表層品質評価の継続的適用と各種品質向上施策の効果の検証」,コンクリート工学年次論文集,Vol.39,No.1,2017年

- 「コンクリート構造物の品質向上と表層品質評価手法」,コンクリート工学,Vol.50,No.7,2012年

コンクリートの打継面評価システム

(CON@i)

「誰でも」「どこでも」一定の基準で打継面の状態を良否判定!

コンクリート打継面処理の良否判定は、これまで検査員の感覚・経験によって判断されていることから、ばらつきが生じやすいのが実状です。しかし、打継面の処理はコンクリート構造物の品質を確保する上で重要な工程であり、処理が不十分であると漏水やエフロレッセンス、鉄筋腐食等が生じ、構造物としての機能や耐久性の低下に直結します。熟練技術者が減少していく中、コンクリートの打継面処理の良否を一定の基準で判定し、品質を確保していく手法が望まれています。

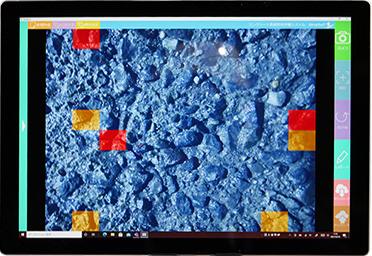

そこで鹿島は、タブレット端末で撮影した写真から打継面処理状態の良否をリアルタイムで判定し、見える化するシステムを開発しました。

特許登録済

タブレットで打継面を撮影

打継面の評価結果画面

関連情報

- キーワード

- コンクリート工事、品質確保、打継面処理、見える化、高度化、遠隔臨場

本システムの概要

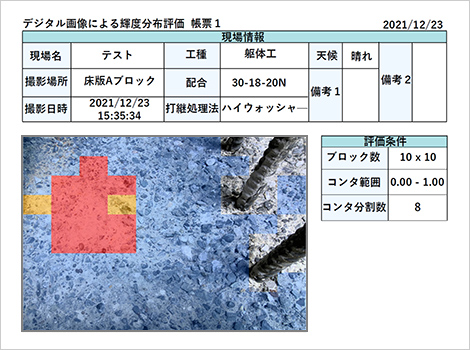

本システムは、打継面処理が不十分な箇所を「その場で」「瞬時に」検出できるシステムです。タブレット端末を用いて撮影した画像に対し、アプリケーションで評価する範囲を選択すると、任意のメッシュごとに、処理が十分な箇所は「青」、不十分な箇所は「黄」、「赤」で段階的に表示します。

打継面の処理状態を客観的に見える化することで、検査員の経験の差によらず、「誰でも」「どこでも」一定の基準で良否判定できるため、打継面の品質を確保・向上することができます。

本システムの使用手順

システムを使用した検査・判定の流れ

特長・メリットココがポイント

誰でもどこでも一定の基準で判定

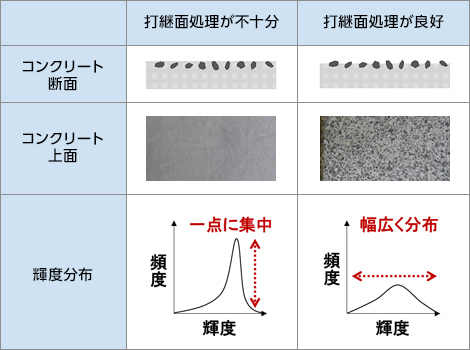

判定は、打継面の凹凸の状態や粗骨材の露出状態によって異なる「輝度分布」を指標としています。

デジタル値で良否を判定するため、その場で、感覚によらない客観的な判定が可能です。

画像の輝度分布を用いた打継面処理の良否判定の概念

デジタル化により管理・検査の省力化が可能

発注者と施工者の合意形成に活用でき、立会い検査を遠隔臨場で実施することで、管理・検査の省力化を実現できます。

帳票が自働作成されるため、トレーサビリティを確実に行え、作業の省力化にも寄与できます。

管理・検査帳票の一例

適用実績

東京外環中央JCT北側ランプ

(その2)工事

(令和2年度PRISMにて試行)

場所:東京都三鷹市

竣工年:2022年3月

発注者:国土交通省関東地方整備局

規模:函渠構造物 コンクリート約2.7万m3

鉄筋約4,730t

京都線・千里線淡路駅周辺

連続立体交差工事

(若手職員の教育ツールとして活用)

場所:大阪府大阪市

竣工年:2022年1月

発注者:阪急電鉄

規模:ラーメン高架橋(幅:13m~28m、高さ:17m~23m)

2層トラス橋2橋(60m、77m)

成瀬ダム堤体打設工事(第1期)

場所:秋田県雄勝郡東成瀬村

工期:2018年5月〜2023年3月

発注者:国土交通省東北地方整備局

規模:堤高114.5m 堤頂長755m

堤体積485万m3の台形CSGダム

学会論文発表実績

- 「画像処理による打継処理の評価システムの開発」,土木学会,第70回年次学術講演会,Ⅴ-448,2015年9月

- 「水平打継面における処理方法の違いが表面形状および付着強度に及ぼす影響」,土木学会,第70回年次学術講演会,Ⅴ-225,2015年9月

- 「画像による打継面の処理状態の簡易評価方法の検討」,土木学会,第71回年次学術講演会,Ⅵ-776,2016年9月

- 「画像による打継面処理状態の簡易評価方法の改良」,土木学会,第72回年次学術講演会,Ⅵ-864,2017年9月

生コンクリートの全量受入れ管理システム

(CON@i)

リアルタイム判定で施工性の悪い生コンクリートを排除

コンクリートの品質管理・検査においては、初期欠陥を生じるリスクの高い生コンクリートを確実に排除することが重要です。しかし、一般に、スランプ試験等のコンクリートの受入れ検査は、20~150m3に1回しか行われないため、コンクリートの全量に対して、自働で管理する技術が望まれています。

そこで、監視員を配置することなく、現場に搬入されるコンクリートの全量に対して、自働でコンクリートの性状を判定できる、全量受入れ管理システムを開発しました。

特許登録済

全量受入れ管理システムによるコンクリートの性状判定状況(遠隔監視)

関連情報

- キーワード

- コンクリート工事、品質確保、品質管理、受入れ管理、スランプ、見える化、高度化、遠隔臨場

自働で生コンクリートの全量管理を実現!

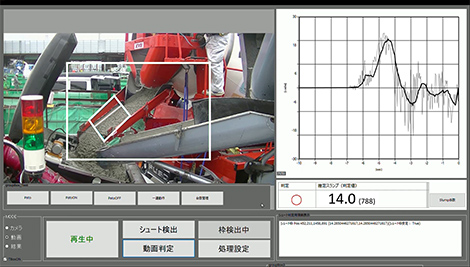

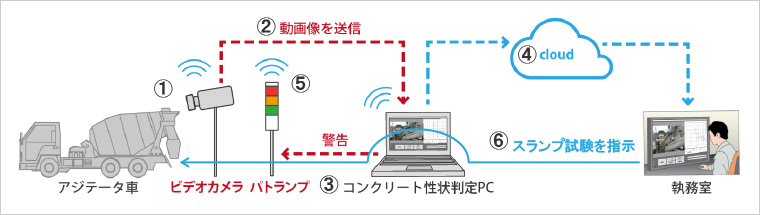

本システムは、アジテータ車のシュート部を流下するコンクリートをビデオカメラで撮影することで、コンクリートの性状をPCにて分析・見える化し、施工性の良否をリアルタイムで判定します。

全量受入れ管理システムでは、以下のステップでコンクリートの性状を判定します。

①アジテータ車のシュートをビデオカメラで撮影

②PCに動画像が送信され、AIで測定範囲を自働認識

③コンクリートの性状を分析し、施工性の良否をリアルタイムで判定

④データがクラウド化され、遠隔で性状を確認

⑤硬いコンクリートを検知すると、アラートを発信

⑥コンクリートの受入れを停止し、スランプ試験により性状を確認

生コンクリートの受入れ管理

本システムの構成および使用手順

特長・メリットココがポイント

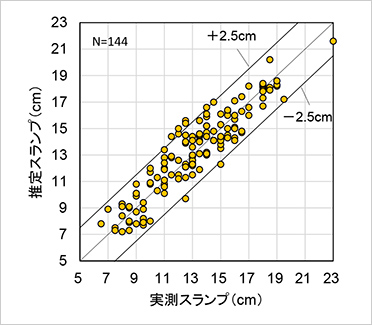

高精度でスランプを推定

本システムにより、±2.5cm程度の高精度でスランプを推定できます。

実測スランプと推定スランプとの関係

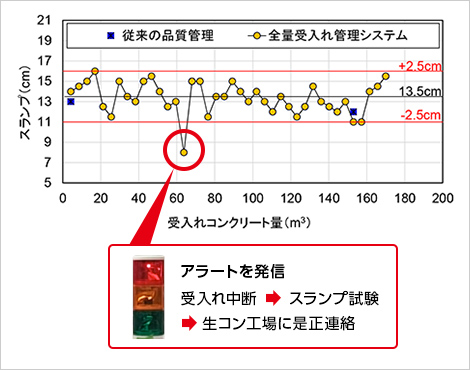

施工性の悪いコンクリートを排除

スランプを全量で管理し、施工性の悪いコンクリートを確実に排除できます。

スランプのモニタリング状況とアラートの発信

適用実績

東京外環中央JCT北側ランプ

(その2)工事

(令和2年度PRISMにて試行)

場所:東京都三鷹市

竣工年:2022年3月

発注者:国土交通省関東地方整備局

規模:函渠構造物 コンクリート約2.7万m3

鉄筋約4,730t

学会論文発表実績

- 「動画像分析を活用したフレッシュコンクリートの性状判定手法の検討」,コンクリートの性能評価試験の合理化・省力化に関するシンポジウム論文集,日本コンクリート工学会,2019年9月

- 「動画像分析を活用したコンクリートの全量受入れ管理システム」,コンクリートテクノ,Vol.39,No.4,2020年4月

- 「動画像分析を活用したフレッシュコンクリートの性状判定手法に関する研究」,コンクリート工学年次論文集,Vol.42,No.1,2020年7月

- 「動画像と連続RI水分計を併用した全量受入れ管理」,土木学会,第75回年次学術講演会,Ⅴ-414,2020年9月

AI配筋検査システム

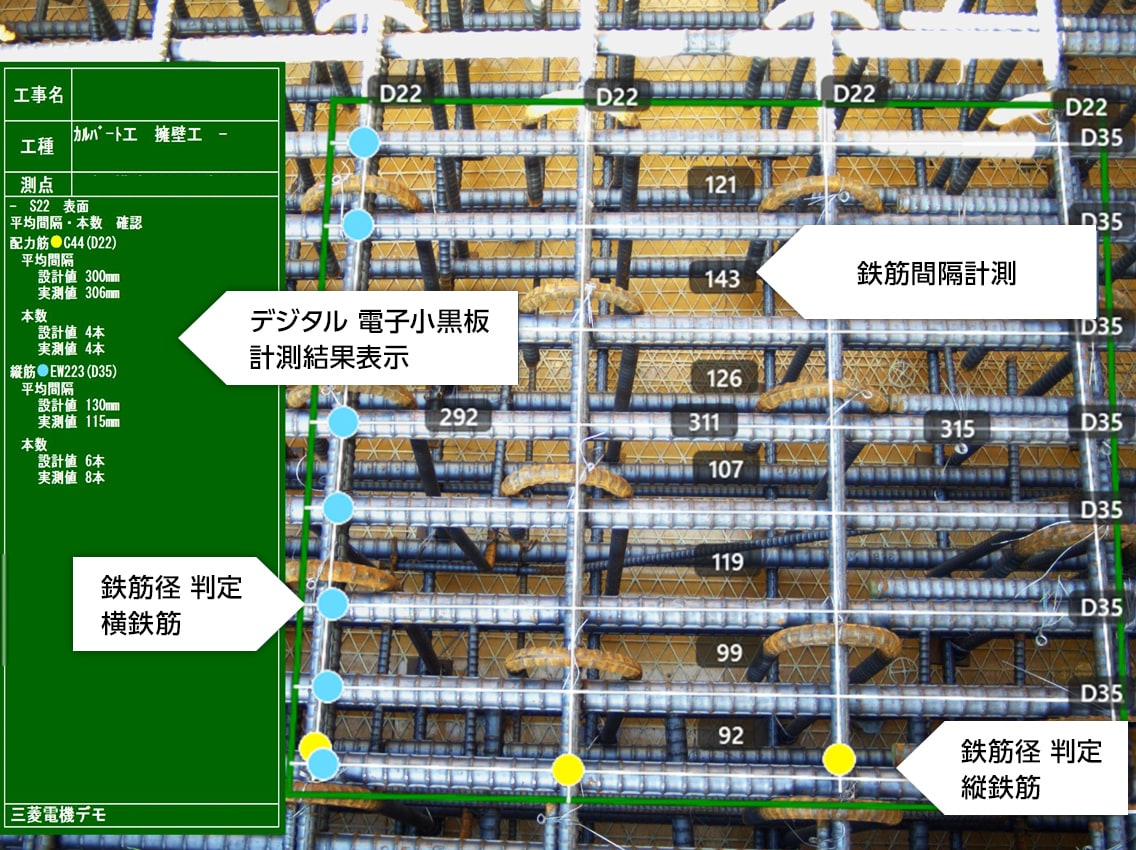

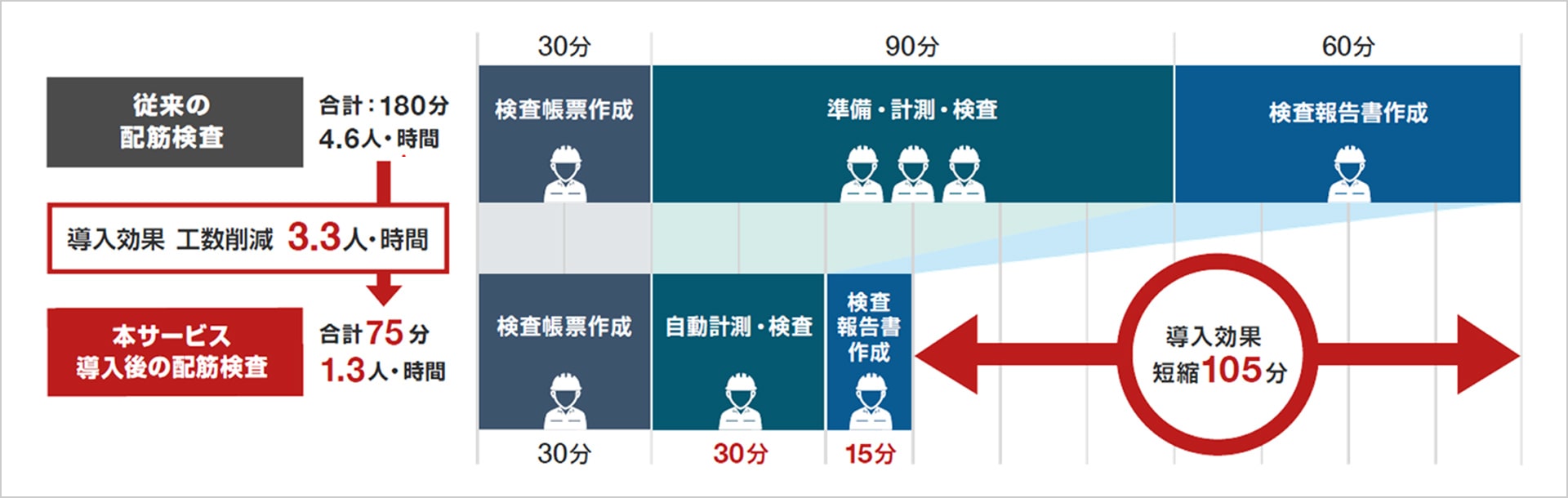

たった一人でも配筋検査ができる時代へ

コンクリート工事では施工サイクル毎に発注者立会の元、鉄筋組立が設計通りに完了しているか検査を行いますが、鉄筋径を区別するマーキングや鉄筋の間隔を示すスケールスタッフの設置に多くの手間を要しており、長年に亘り省力化が望まれてきました。

本システムは、ステレオカメラと高度な画像処理技術を活用することで、鉄筋の径・本数・間隔などの高精度計測を実現しました。計測結果は撮影画像に重畳して書き込まれ、写真と計測値はPCに取り込めるデジタルデータ形式で出力可能になっています。また、既存の施工管理ソフトと連携可能なため、帳票作成にかかる手間も削減可能となっており、事前準備から帳票作成まで配筋検査業務全体の省力化に貢献します。

令和2年度「建設現場の生産性を飛躍的に向上するための革新的技術の導入・活用に関するプロジェクト」総合評価A

特許登録済

NETIS KT-230164-A

AI配筋検査イメージ

- キーワード

- 配筋検査、画像処理、AI、ステレオカメラ、施工管理、i-Construction

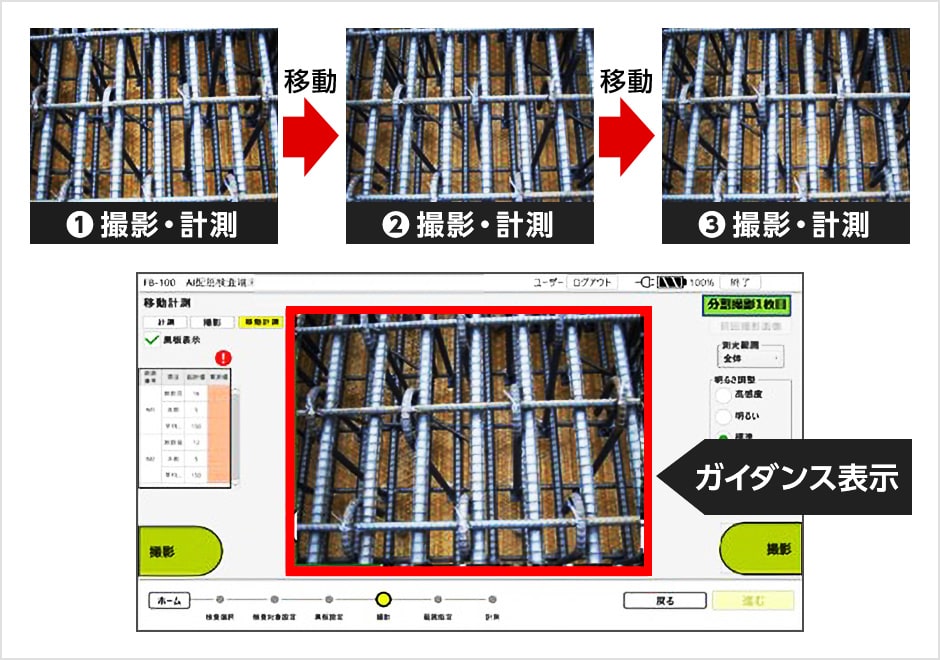

本システムの概要

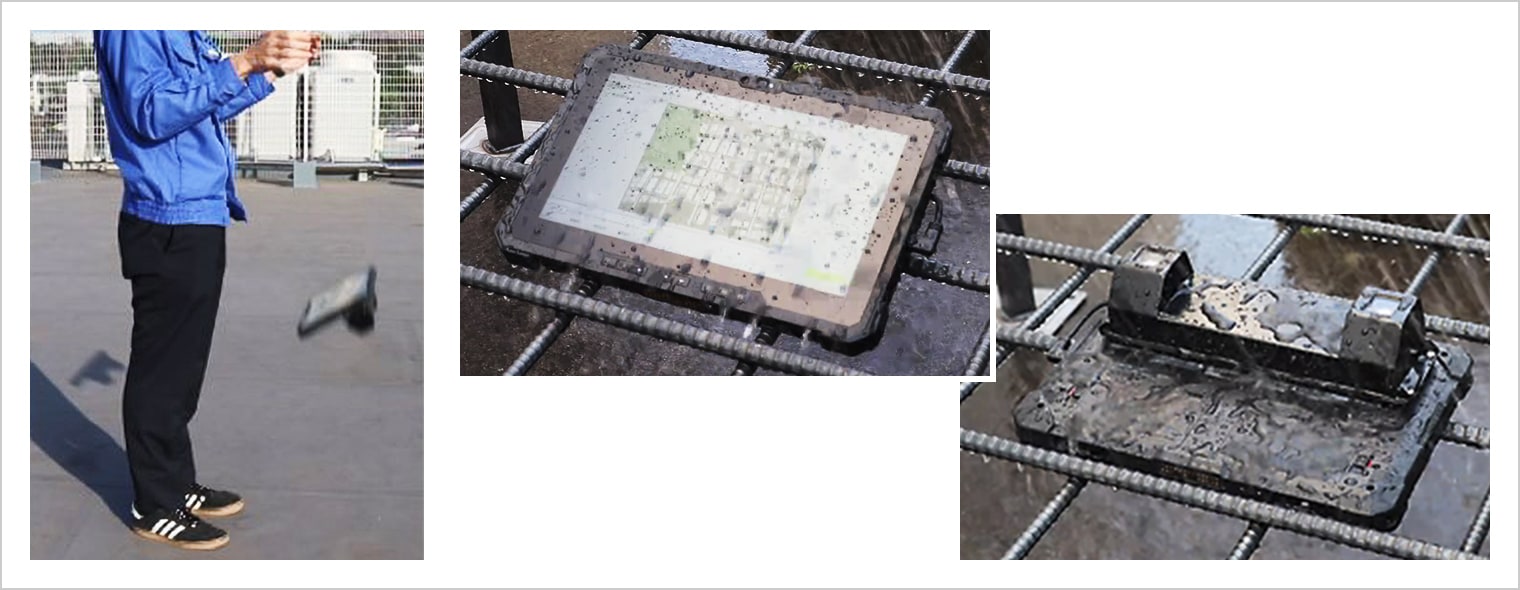

鹿島の協力の上で三菱電機エンジニアリングが開発している本システムは、タブレット端末と2眼のステレオカメラから構成されており、カメラ部を分離可能にすることで高い操作性を実現しています。防塵防水性能(IP65)や耐衝撃性を備えており、現場の過酷な環境にも対応可能です。

検査担当者はカメラで検査対象を撮影するだけで、鉄筋の径・本数・間隔を自動で計測することができます。撮影した画像を活用して3次元復元し、システム内部に組み込まれたAI技術を用いて処理することで、現場環境に依存しない高精度な鉄筋検出・計測を実現しています。広角レンズを採用したことで、鉄筋面から1.5mの距離での撮影で約2.5m四方の広範囲の計測が可能になりました。また、湾曲した鉄筋面(曲率半径R6000以上)の計測にも対応しており、トンネルの覆工や杭鉄筋に適用可能です。さらに、鉄筋の径、本数や間隔などの計測情報は、電子マーカやキャプションとともに配筋画像上に表示されるだけでなく、自動で電子黒板上にも転記されるため、黒板の記入やマーカ、スケールスタッフの設置業務が不要になり、大幅な現場業務の省力化が期待できます。

配筋検査端末

耐環境性能実験(左:1.2m高からの落下実験 右:耐水実験)

撮影の様子(カメラ部分離時)

システム画面

特長・メリットココがポイント

配筋検査業務の生産性向上

鉄筋の径・本数・間隔を自動で計測でき、計測写真上に計測結果が記載されるため、マーカやスケールスタッフ設置等の現地で行う事前準備が不要になります。また、カメラ部が分離可能なため、高い位置や離隔の小さい箇所でも計測可能です。無理のない体勢で計測できるため、安全性の向上にも繋がります。検査後のデータも検査端末から出力でき、施工管理ソフトに取り込むことで検査帳票が容易に作成可能となっているため、配筋検査業務全体の省力化が期待できます。

本システム導入の効果

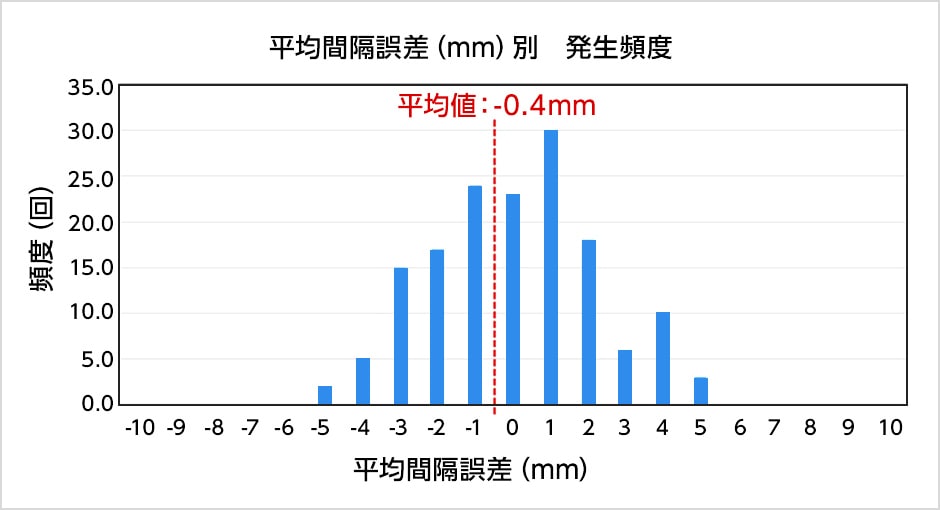

高精度での鉄筋検出

国土交通省検査基準を満たす鉄筋検出率・鉄筋径判別率・鉄筋間隔誤差での計測を実現しています。

- 鉄筋検出率96.4%

- 鉄筋径判別率94.2%

- 平均間隔誤差±5mm以内

※撮影距離1~2m、撮影角度30°の場合

精度検証結果

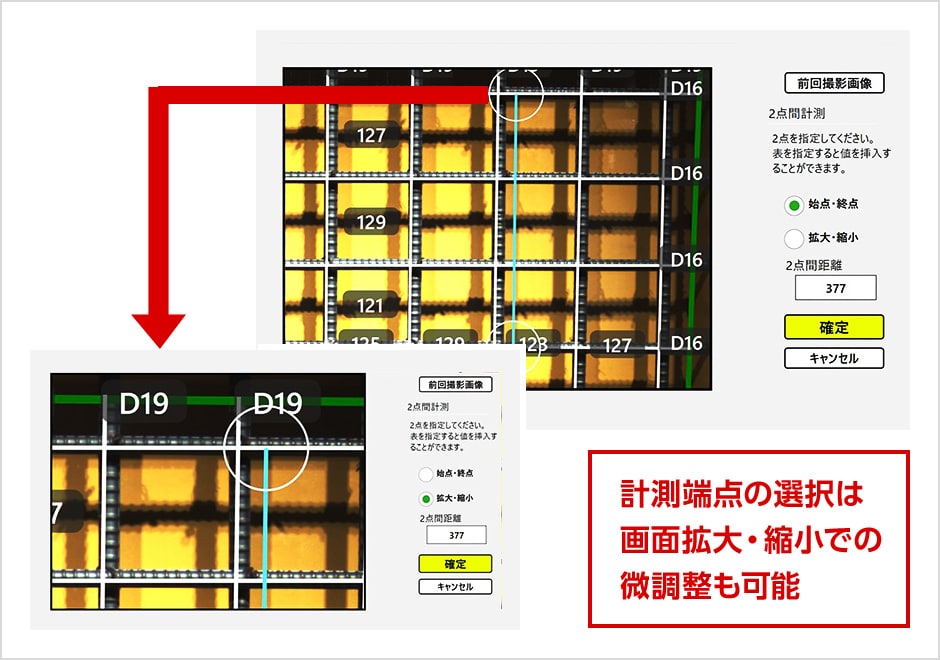

現場要望に合わせた追加開発

ユーザニーズに合わせた各種機能を順次追加しております。

- 2点間計測機能:

任意の2点間を画面上で選択して計測が可能です。継手長の計測などに使用できます。 - 広範囲計測機能:

複数枚の撮影した画像の重畳により広範囲の計測が可能になります。 - スペーサー計測機能:

画像上に電子マーカを設置し、単位当たりのスペーサー個数を計測できます。 - 湾曲計測機能:

湾曲に配筋された鉄筋の径・間隔・本数の計測が可能です。トンネルなどの湾曲面に使用できます。 - 手動計測結果記録機能:

自動では計測できない「かぶり」などの数値も手入力で記録することができます。

2点間計測機能

広範囲計測機能

湾曲計測機能

手動計測結果記録機能

社会実装の状況

国土交通省の検査要領に対応

国土交通省はICTによる鉄筋出来形計測の省力化を目指し、「デジタルデータを活用した鉄筋出来形計測」に関する検査要領を策定しています。本要領では所定の性能を有するデジタルカメラ等による鉄筋径・本数・間隔の検査が認められており、鉄筋かぶりや重ね継手長の計測も妨げないことが明記されております。本システムは精度検証の結果、出来形管理基準で要求された計測精度を十分満たしていることが認められ、本要領に基づいて検査することが可能となっています。

国土交通省 国土技術政策総合研究所主導による精度検証「ブラインドテスト」への協力

デジタルカメラ等による鉄筋出来形計測では、同種技術も様々な工夫により高精度での鉄筋本数・間隔の判別ができている一方で、異形棒鋼の特性から1ランク違いの鉄筋径を正確に判別することは難しいとされていました。そこで国総研主導のもと、鉄筋のメーカー・形状の違い・径の違いを織り交ぜた特殊な計測条件でのブラインドテストが実施されました。テストの結果、鉄筋間隔の正答率は100%、鉄筋径の正答率は94%と評価いただき、本システムが公表している精度と同等の結果となりました。

適用実績

宮城中央(変)500kV引出のうち

土木工事ならびに関連撤去工事

GIS基礎

場所:宮城県仙台市

工期:2024年10月~2026年5月

発注者:東北電力ネットワーク

適用規模:施工延長22m 幅13m GIS基礎

思川開発導水路工事 取水・放流工

場所:栃木県鹿沼市

工期:2019年11月~2026年11月

発注者:水資源機構

適用規模:施工延長144m 幅30m 取水・放流工

東海環状海津PA橋下部工事 カルバート

場所:岐阜県海津市

工期:2023年1月~2024年3月

発注者:国土交通省中部地方整備局

適用規模:施工延長120m 幅12m 高さ8m

カルバート

中部縦貫下切高架橋PC上部工事

橋梁主桁

場所:岐阜県高山市

工期:2022年3月~2024年2月

発注者:国土交通省中部地方整備局

適用規模:橋梁延長276m 幅員11m 橋梁主桁

東京外環中央JCT

北側ランプ(その2)工事 函渠構造物

場所:東京都三鷹市

工期:2021年4月~2022年3月

発注者:国土交通省関東地方整備局

適用規模:施工延長0.95km 函渠構造物

公田笠間トンネル工事 掘割盛土擁壁区間

場所:神奈川県横浜市

工期:2016年4月~2024年3月

発注者:東日本高速道路関東支社

適用規模:施工延長0.4km 掘割盛土擁壁区間

学会論文発表実績

- 「AI配筋検査システムを活用した鉄筋出来形管理の省力化」,令和6年度土木学会全国大会, 第79回年次学術講演会,2024年

- 「普及が加速するAI配筋検査システム」,総合土木技術誌「土木施工」,2023年1月号

- 「AI技術を活用した自動配筋検査システムの開発と社会実装」,令和3年度土木学会全国大会,第75回年次学術講演会,2021年

- 「AI技術を活用した自動配筋検査システム」,一般社団法人日本建設業連合会,新技術・新工法に関するオンライン講習会,2021年

- 「鉄筋径や間隔をAIで自動判別する配筋検査システム」,日経コンストラクション,2021年3月8日号

安価で締固め不要な高流動コンクリート

「LACsコンクリート®」

一般的な施工条件のコンクリート施工の生産性向上に貢献

土木工事では、一般にスランプ12㎝の普通コンクリートが使用され、打込みの際には多くの技能者による入念な締固め作業が必要です。一方、近年、技能者不足が問題となっており、省力化および省人化による生産性向上が求められています。その解決策の一つとして、締固め作業が不要な既存の高流動コンクリートの導入が挙げられますが、コストが高いことが課題でした。

そこで、鹿島はスランプ15~21cmのコンクリートを現場で流動化させることでコスト増を抑えた、締固め作業が不要な高流動コンクリート「LACsコンクリート(ラックスコンクリート)」※を開発しました。これにより過度にコストを上げることなく、コンクリート構造物の品質確保および現場の生産性向上に貢献します。

※LACsコンクリート:Low Action Casting / Low Actual Cost / Limited Abandoned Compaction / Lead Abbreviation Casting / 楽(らく)コンクリート

2025年日本コンクリート工学会 技術賞

2022年度第44回コンクリート工学講演会 年次論文奨励賞

特許登録済

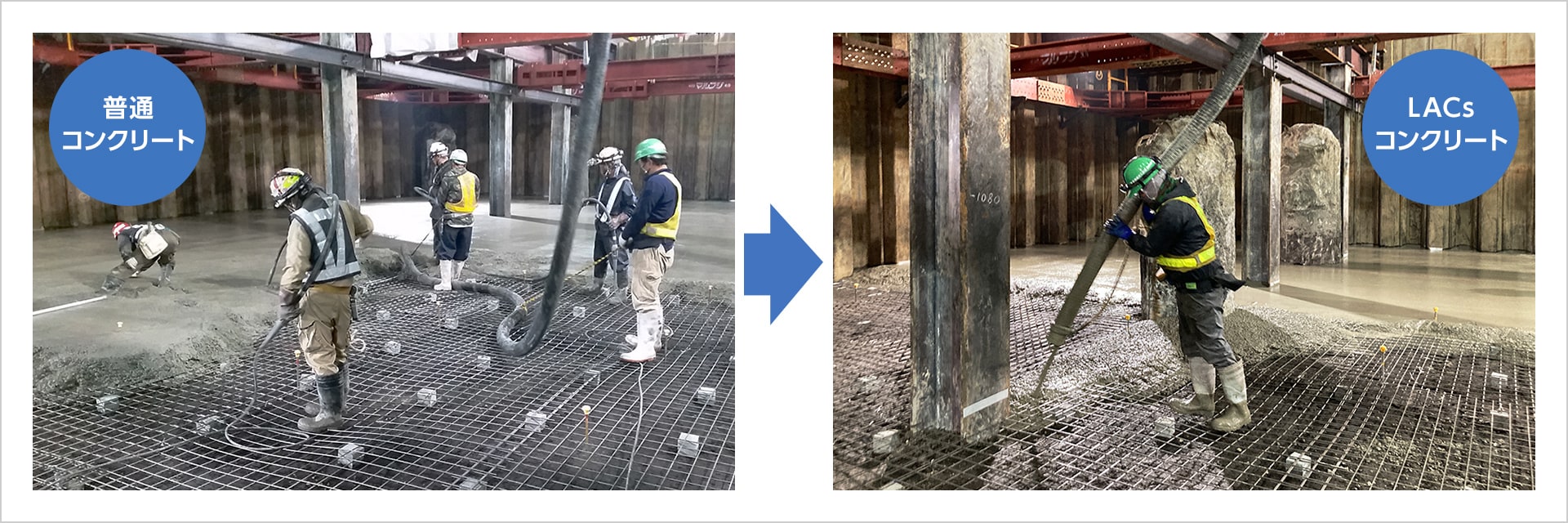

普通コンクリートとLACsコンクリートの打設状況の比較

- キーワード

- 高流動コンクリート、粉末流動化剤、締固め不要、生産性向上

LACsコンクリートの概要

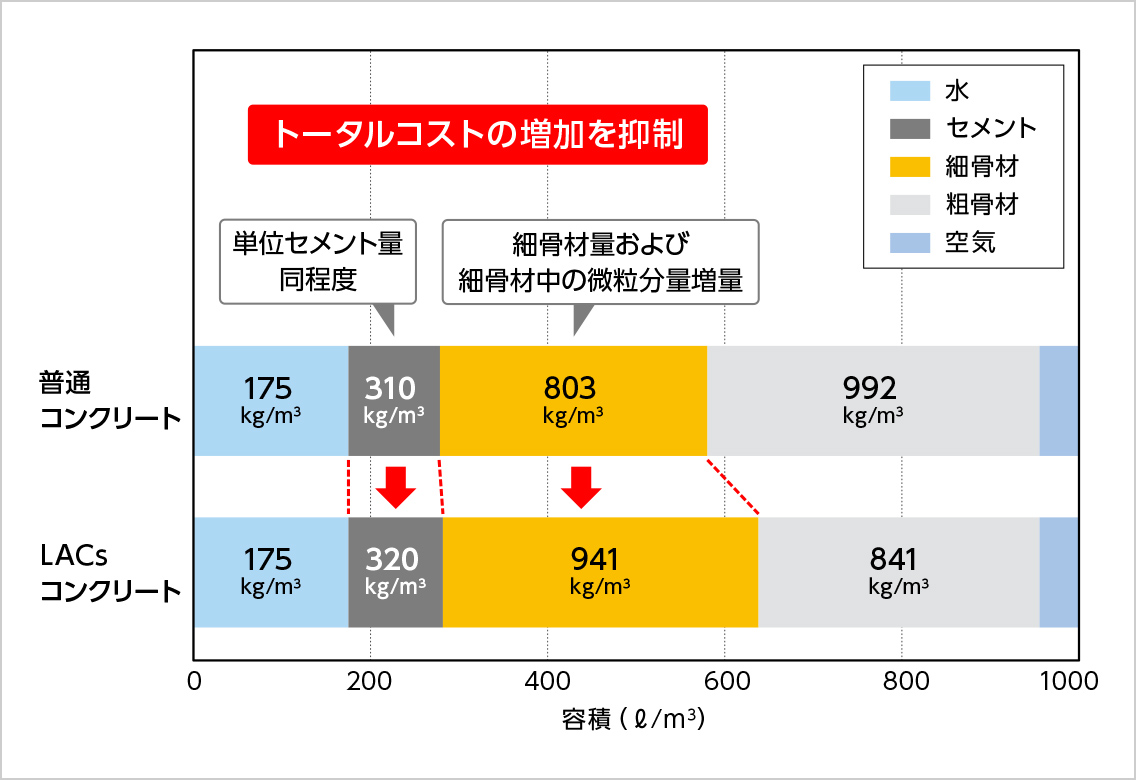

「LACsコンクリート」は、スランプ15~21cmのベースとなるコンクリートに、鹿島が混和剤メーカーであるフローリックの協力のもと、新たに開発した粉末状の流動化剤を現場で添加して、スランプフロー500~600mmに、コンクリートの流動性を高めたものです。また、ベースとなるコンクリートの細骨材量および細骨材中の微粒分量を増量することで、普通コンクリートと同程度の単位セメント量300~350kg/m3程度でも、材料分離抵抗性を確保しました。細骨材はセメントよりも安価のため、材料単価の大幅な上昇を抑えることが可能です。コンクリートの流動性を高めて締固め作業を不要とすることによって、打設時間と作業人数を大幅に削減しつつ、トータルコストの増加を抑制しました。

普通コンクリートとLACsコンクリートの配合例の比較

LACsコンクリートの流動化工程

特長・メリットココがポイント

打込み作業の省人化

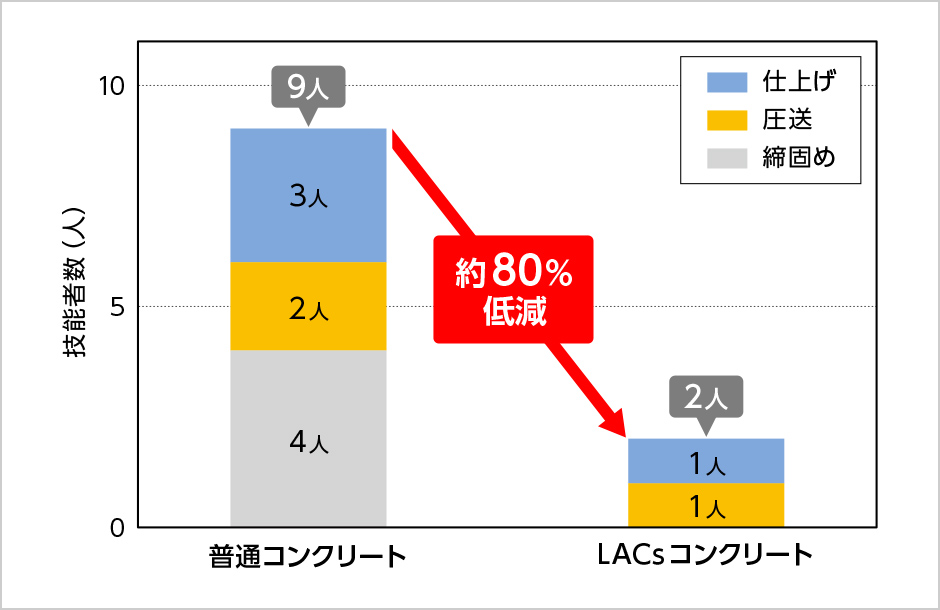

普通コンクリートで施工した場合と比べ、技能者を最大約80%削減できます。

普通コンクリートを用いた場合、各技能者数を合計すると9人が必要であったのに対し、「LACsコンクリート」を用いることで、締固め作業が不要となるため、打込み中における必要な技能者数を合計2人にまで減らせます。

技能者数の比較

高速圧送・大量打設が可能

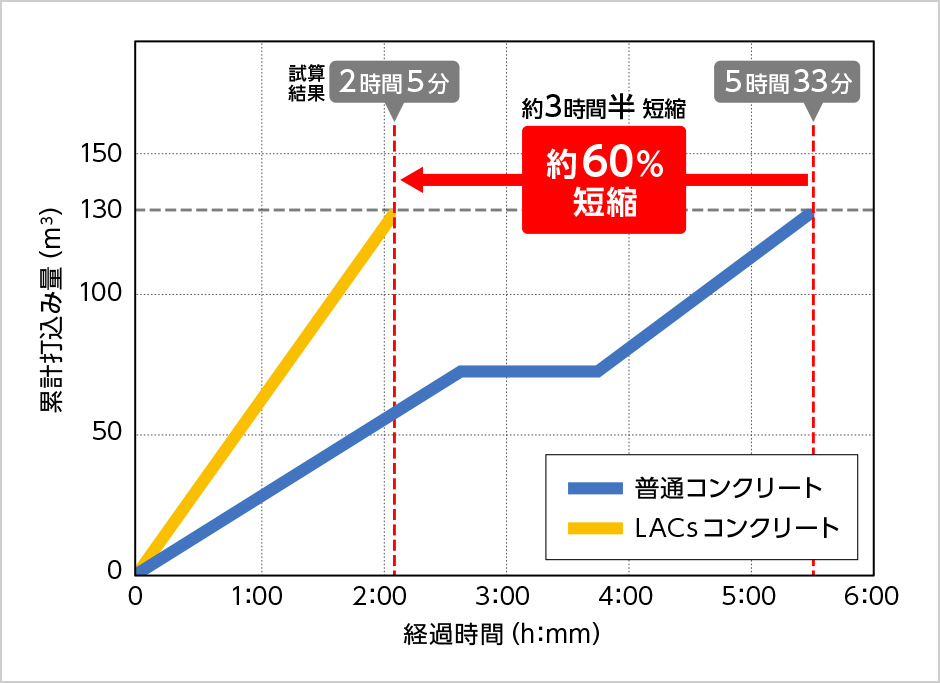

締固め作業が不要であるため、普通コンクリートで施工した場合と比べ、打設時間を約60%短縮できることを確認しています(130m3程度の打設の場合)。LACsコンクリートを用いることで、1日当たりの打設量を増やすことも可能です。

作業時間の比較

適用実績

鳥野目浄水場更新土木建築工事

場所:栃木県那須塩原市

工期:2023年9月~2027年3月

発注者:栃木県那須塩原市

適用規模:沈澱池壁 約600m3

成瀬ダム堤体打設工事(第2期)

場所:秋田県東成瀬村

工期:2023年6月~2026年12月

発注者:国土交通省東北地方整備局

適用規模:保護コンクリートジョイント部

約500m3

公田笠間トンネル工事

場所:神奈川県横浜市

工期:2016年4月~2028年10月

発注者:東日本高速道路関東支社

適用規模:土砂ピット底版 約540m3

学会論文発表実績

- 「後添加製造の締固め不要コンクリートの実適用による品質確保と生産性向上効果」,コンクリート工学,テク二カルレポート,Vol.62,No.11,2024年11月

- 「生産性向上に資する締固め不要コンクリートの実構造物への適用」,コンクリート工学年次論文集,Vol.46,No.1,2024年7月

- 「締固め不要コンクリートの自己充塡性に及ぼす骨材特性の影響」,土木学会論文集,Vol.80,No.3,2024年2月

- 「汎用締固め不要コンクリートにおける新規の粉末分散剤と新たな充塡性評価手法に関する検討」,コンクリート工学年次論文集,Vol.44,No.1,2022年7月

- 「生産性向上に資する締固め不要コンクリートの配合設計手法に関する検討」,コンクリート工学年次論文集,Vol.42,No.1,2020年7月