迫られる省エネ対策

電子デバイス工場のエネルギー消費量は,一般のオフィスビルの10〜20倍。東日本大震災の影響によって,電力の削減やエネルギーリスクへの早急な対応を迫られた。

おもな具体策は,施設運用の効率化と,省エネ計画の策定となる。それを実施するのは,電力の供給(サプライ)側ではなく需要(デマンド)側,工場の管理者自身にほかならない。そのツールとしてエネルギーマネジメントシステム(EMS)が導入されてきたが,従来は収集データの単純なグラフ化が主体だったため,データ分析や省エネの改善には,施設の管理者に運用ノウハウと多大な時間,コストが求められていた。

運用効率の可視化

当社では,工場向けEMSとして「鹿島オペレーションアシスト®」を提供し,施設管理者への簡易な運用サポートを行っている。データ分析や機器システムの運用効率をリアルタイムで可視化する。

たとえば冷熱源設備の制御では,システム全体の効率を示す指標「システムCOP」によって運用を評価。それをグラフで常時表示し,効率が基準を下回ると警報を発する。非効率な運転状況も可視化され,冷凍機の運転台数の縮減にもつながる。

「鹿島オペレーションアシスト®」の自動分析の例。システム全体の効率をリアルタイムで把握できる

同システムにおける冷凍機の電力量の相関グラフ。3台の冷凍機の台数制御によって,減段時に非効率な運転が顕在化され(左),改善後の結果が確認できる(右)

CO2削減対策の投資効果

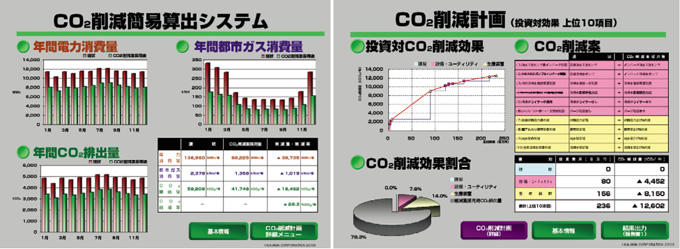

省エネとともに注目される「省CO2」。建物の電力・ガス消費量とCO2排出量はもちろん,その削減対策の投資対効果まで簡易算出できるシステムが「K-CaM PASS-I(ケーカムパスアイ)®」※1である。

工場の所在地・用途・面積など数項目を入力すると,電力・ガス消費量とCO2排出量,それらの削減余地を即座に算出。そして投資対効果の観点から,CO2削減対策の優先順位が示される。建屋,設備,生産装置について,どの対策から取り組めばよいか,最も合理的な削減計画を一目で判断できるのだ。

CO2削減計画の支援システム「K-CaM PASS-I®」。CO2の総排出量の簡易算出システム(左)と削減計画の提案システム(右)からなる。後者は投資対効果の高い対策を表示する

再生可能エネルギーのベストミックスへ

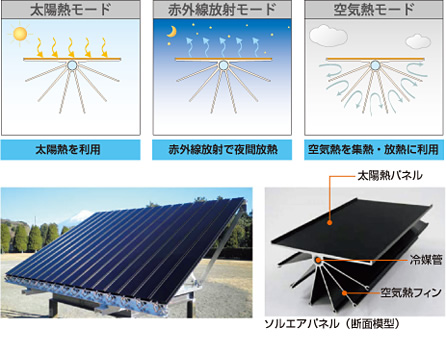

省エネから「創エネ」へ,すなわち再生可能エネルギーの利用が,国の施策によってデマンド側に求められるようになった。当社では,太陽熱と空気熱を利用して冷熱・温熱を供給するシステム「ソルエアヒートポンプ®」を実用化している。

昼間は太陽熱で集熱し,夜間は赤外線放射によって放熱するほか,周辺の空気熱を集放熱に利用。複数の熱源を使ったハイブリッドヒートポンプである。また,太陽熱パネルの表面には,ソーラー電池を設置できる。

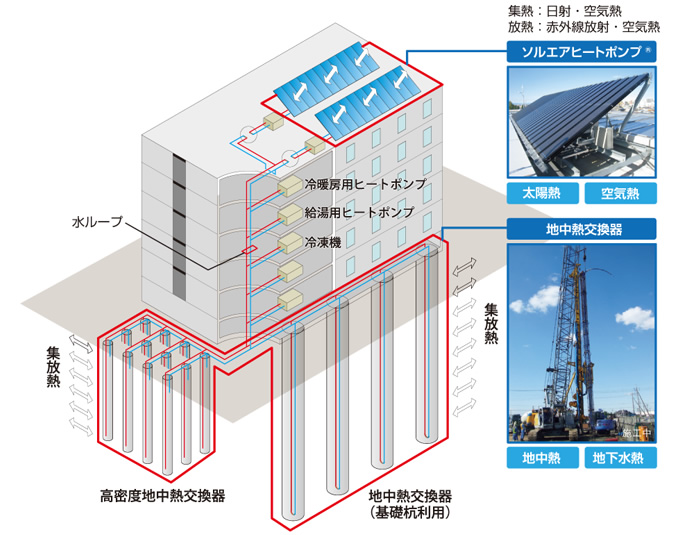

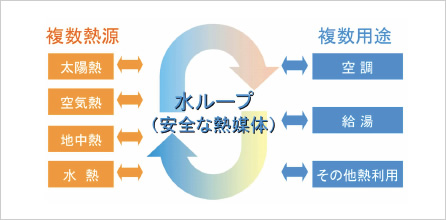

このソルエアヒートポンプと地中熱交換器を利用した熱源システムが,当社の再生可能エネルギー利用高効率ヒートポンプシステム「ReHP(リヒープ)®」※2である。建物周囲の太陽熱,空気熱,地中熱,水熱を,安全な熱媒体である「水ループ」で結び,高効率に冷暖房・給湯などを行う。

夏期冷房時の運用例として,空調の排熱を地中熱交換器で冷やし,得られた冷水を再び冷房に用いる。夜間は翌日の冷房に向けてソルエアヒートポンプの放熱により,上昇した地中の温度を強制的に回復する。

こうしたシステムは,通常の空気熱源によるヒートポンプと比べると,30%以上の省エネ効果となり,電力ピーク時の節電効果も高い。また,システム全体の熱源温度が安定しているため,エネルギー効率は高い。そして環境にやさしい水が熱媒体であることから,土壌汚染はなく,安全性も高い。多様な再生可能エネルギーをベストミックスさせる技術なのである。

※1 Kajima Carbon Minus Planning and Analysis Support System-Industrial

※2 Renewable energy Heat Pump

サプライ側の支援技術となる「ソルエアヒートポンプ®」。複数の再生可能エネルギーを利用するハイブリッド型のヒートポンプとして,冷熱・温熱を提供する

再生可能エネルギー利用高効率ヒートポンプ「ReHP(リヒープ)®」。建物周囲の複数の熱源を水ループで結ぶ。省エネ効果やエネルギー効率,安全性も高い

水ループによる複数熱源利用のイメージ

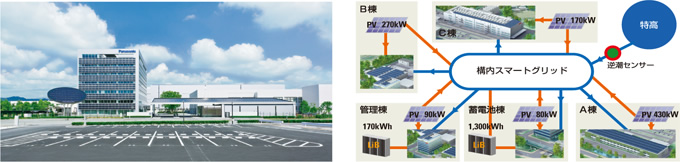

パナソニックグループ三洋電機は,エコカー用のバッテリ工場「グリーンエナジーパーク」において,低炭素社会に向けた壮大な実証実験をスタートさせた。そのコンセプトは,ソーラー発電による「創エネ」,リチウムバッテリによる「蓄エネ」,さまざまな機器の効率運転による「省エネ」,それらを無駄なく活用するスマートエナジーシステム(SES)による「活エネ」である。再生可能エネルギーを最大限有効に地産地消するスマートグリッドによって,CO2削減を図るのだ。鹿島はその構築と性能検証を支援してきた。

合計1メガワットを超えるソーラー発電は,日中の電力負荷を賄う。また,世界最大級となる1.5メガワット時のリチウムバッテリは,ソーラー発電の余剰電力と夜間電力で充電し,日中に放電利用。電力のピークカット(平準化)を促進する。

構内スマートグリッドは,各棟に分散配置したソーラー発電電力を最寄りで利用し(電力の地産地消),送電ロスを低減。休日に余った場合は,バッテリに充電,または他の棟で利用し,ソーラー発電を100%活用できる。そしてSESの制御によって電力のサプライ側では,ソーラー発電,リチウムバッテリ放電,商用電力の順で電源の選択が可能となる。一方,デマンド側では,工場EMSに指令を出して省エネ・省CO2を推進する。すなわち,電力のデマンド・サプライ双方の最適化を図るシステムである。

これまでの年間CO2削減量の実績は,ソーラー発電で400t,工場EMSで1,200t。今後, 運用段階でさらなる省エネ改善により, 600tの削減を見込んでいる。

パナソニックグループ三洋電機グリーンエナジーパークの全景(左)とその構内スマートグリッドのシステムイメージ(右)。各棟をグリッドでつなげることで,構内全体を統合したエネルギーマネジメントが可能となった