防災技術の重要性が改めて認識されています。

水の幕で防火区画を実現した当社の防火技術「ウォータースクリーン」が

2011年日本建築学会賞(技術部門)を受賞しました。

今後ますます活用が期待されるこの技術について,開発担当者に聞きました。

人にやさしい防火システム

防火シャッター,防火扉といった防火設備は,火災時に火炎や煙を発生箇所に封じ込めて延焼を防止するもので,法律により建築物の一定の場所への設置が義務付けられています。しかし,防火設備は延焼を防ぐ反面,避難や消火・救助活動を妨げることがあります。また,誤作動した防火シャッターに挟まれる事故が起きたこともあります。こうした問題を解決できるのが「ウォータースクリーン」です。

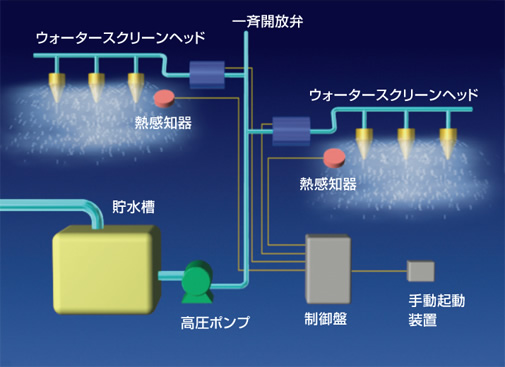

ウォータースクリーンは,火災時に水の幕が防火区画を形成して延焼を防ぐ技術です。天井などに並べて設置した特殊な水噴霧ヘッドから,微細な水粒子を噴射することで水幕をつくります。火炎の遮断に加え放射熱も防ぎ,煙に含まれる煤粒子を水により叩き落として濃度を20%程度に抑えることができます。

システムは貯水槽や高圧ポンプ,配管,熱感知器,制御盤などから構成される

火災を感知してヘッドから水を噴出

このシステムの最大の利点は,水幕のなかを双方向から自由に移動できることです。火災発生時,防火シャッターでは小さなくぐり戸から一人ずつ避難する必要があり,消火活動も戸を通って行わなければなりません。熱くなった防火シャッターなどの放射熱が逃げ道を狭め,見通しを悪くするため火災箇所が確認できず,避難や消火活動を難しくします。これに対し,水幕の場合は取り付けた幅すべてを避難に利用できるため複数人が同時に通りぬけることができ,扉の開閉が難しい車椅子利用者や,力の弱い老人,子供も安全に避難ができます。幕の向こう側が透けてみえるため避難の方向がわかりやすく,適切な消火活動にもつながります。ウォータースクリーンはより安全な避難を可能にする「人にやさしい」防火システムなのです。

火災時のウォータースクリーン作動イメージ

扉を通る必要がなく,安全な避難が可能

救助活動も容易になる

空間に制限されない水の幕

ウォータースクリーンは土木・建築の共同研究として2000年に開発がはじまりました。広いフロアに防火シャッターを取り付けるには支柱などを設置する必要があり,広いフロアのメリットを生かせません。そこで考えたのが「空間形状に制限されない」水の幕をつくることでした。

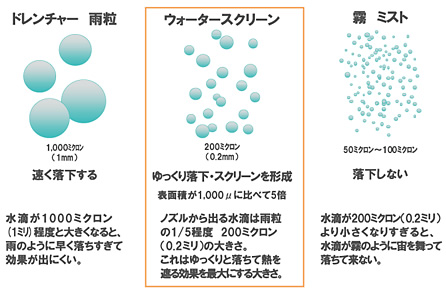

防災メーカーのホーチキと共同で開発に乗り出し,最初に検討したのが水の粒の大きさでした。粒が大きければ落下速度が速く大量の水が必要になり,小さければ空中を浮遊して幕をつくることができません。実験を繰り返し,0.2mmの粒が防火性能を満足すると確認した後,特殊な水噴霧ヘッドを開発して実用化にこぎつけました。

こうして開発を進めていったウォータースクリーンは,2005年に特定防火設備として国土交通大臣の一般認定を取得しました。同年には「東京ビル」(東京都千代田区)で第一号が設置され,その後も工場などに適用されています。 2008年には京王線新宿駅のプラットホームに設置され,この春には「2011年日本建築学会賞(技術部門)」を受賞しました。

東京ビルでの試験の様子。向こう側が透けて見えるのが大きな特徴

京王線新宿駅プラットホームにも設置された

広がる可能性

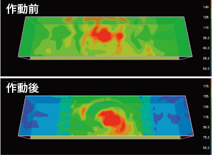

ウォータースクリーンは,その特性から医療・福祉施設,不特定多数の人が集まる駅や空港,トンネルのような土木構造物など幅広い場所での利用が想定されています。これを可能にしたのが解析技術です。これまでの実験結果をもとに,空間形状などの条件を組み込んでシミュレーションすることで,実際の効果が事前にわかるのです。空間に応じてより効果的な設計ができるようになっています。

このほか,地下トンネル工事ではシールドマシン解体の際に発生する煙飛散防止に活用した例もあります。空間の形状に左右されない新しい防火システムは,建築・土木の枠にとらわれず,様々なシーンでの活用が期待されているのです。

当社はこれからもウォータースクリーンの普及につとめ,幅広い分野で技術を展開していきます。

トンネルを想定した温度解析の結果。ウォータースクリーン作動後は,水幕を境に温度が下がる

トンネルなど幅広い分野への応用が期待される

火災の際,火からすぐに遠ざかりたい,早く避難したいと思うのは当然の心理で,火災が燃え広がるのを防ぐために設置した防火設備により,避難者が不安な思いをすることがあってはなりません。防災技術の開発者として避難者の「安全」だけでなく「安心」を与える工夫ができないかと考えてきました。「火に水」は安心に寄与するキーワードです。たとえ火が近くにあっても,間に水があることによって,自分の身が守られているという安心感を得ることができます。

この技術は,建築・土木の分野を問わずマルチに利用できる防災技術であり,被災者を守るための極めて有効な手法だと自負しています。引き続き開発を進め,防災技術の向上に貢献していきたいと思っています。

前列左から東京建築支店・前原邦彦担当部長,建築設計本部・井田卓造技師長,知的財産部・天野玲子部長,技術研究所・桑名秀明主任研究員 後列左から土木管理本部・池松建治課長,秘書室・三木浩司秘書課長(兼務土木管理本部課長),ITソリューション部・今関修次長,建築設計本部・土井原泉グループリーダー・鈴木浩史チーフ