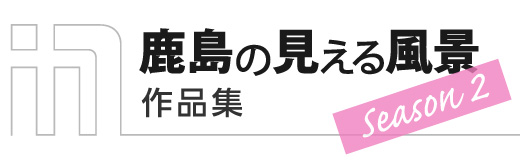

7本取りの鮑結び

紅白の水引きで結ばれている

折形は贈答の際の包みと結びの武家礼法です。歴史は古く室町時代に形が定まったとされています。しかし突然,室町時代に形が生まれたわけではなく,時代的にはもっと前に遡ることができるかもしれません。

これまで「折り」を取り上げてきましたが,今回は「結び」について,日本語の起源や日本神話まで遡りながら考えていきたいと思います。

「むすび」の意味を尋ねる

まず,広辞苑で「むすび」を引いてみましょう。

むすび【産霊】(奈良時代にはムスヒと清音。「むす」は産・生の意,「ひ」は霊力)天地万物を産み成す霊妙な神霊。むすびのかみ。むすぶのかみ。うぶのかみ(後略)

次に

むすぶ【結ぶ】

が続き,そのほか,むすこ【息・息子】(「産子(むすこ)」の意),むすめ【娘】(「産女(むすめ)」の意),と関連する言葉も連なっています。「むすこ」「むすめ」という新しい生命に対する呼び方は「むすび」という言葉に深い関係があるのです。

男の子はむすこ(産子)と呼ばれ、

女の子はむすめ(産女)と呼ばれます

「陰」なる女性と「陽」なる男性が契り結ばれると、

新しい生命が誕生します

神話に「むすび」を尋ねる

日本の神話である『古事記』には,「むすび」の名前のついた神々がたくさん登場します。

最初に登場する,神々が住む高天原(たかまがはら)を統御した三神(みはしら)のうちの二神(ふたはしら)は「たかみむすびの神」と「かみむすびの神」というむすびの神でした。この子孫の中には「ひむすびの神」,「わくむすびの神」,「たまつめむすびの神」,「いくむすびの神」,「たるむすびの神」,「つのこりむすびの神」などが登場します。このようによろずの神や物や事が,最初の二神の「むすび」によって生みだされたと考えてきたようです。言葉や神話の原型へと遡行し,ある民族や文化の伝統や伝承されたものを深めていき,人類や時代を超えた普遍に到ることができないだろうかと,「折形」の研究を進めながら常々考えています。

民俗学に「むすび」を尋ねる

民俗学者の小川直之氏によれば,祝儀や香典の包みの水引きや麻の結びは,ひもを結ぶことによって霊物を身に留める,あるいは身を外物に侵されないように示威するという信仰からきていると考えられるそうです。

同様に,中国からの伝来習俗とされる端午の節供に飾る薬玉(くすだま)の菖蒲(しょうぶ)のたま結びも,日本ではこの信仰を基盤に受容されたと考えられます。また,指で印を結ぶエンガチョや結界を示す注連縄(しめなわ)も,ひもの「むすび」の信仰に由来し,力士の横綱は,強さを示すための霊物を身に留める働きをもつと解釈できます。お地蔵さまを縄で縛って願をかけ,願いが叶ったら解くというのも,お地蔵さまの霊威を留めて増幅させ,その力で願いを実現してもらおうという信仰のあらわれとも考えられるそうです。

武家故実家の伊勢貞丈の『貞丈雑記』で示された薬玉を再現したもの。結びの集合が邪気をはらうとされていた

制作:関根みゆき

折形における「むすび」

ここで小川氏の論を参考に,「折形」を再度考えてみましょう。「物を贈る」というのは人類の不思議な,人の心の深い部分に関わる営みです。その「贈り物」を「折形」は清浄な白い和紙で包みます。包みの内は結界の内側となり清浄な空間です。その包みを単なる「贈り物」から,ある「霊的な力」を宿したものに変えるのが「結びの力」でしょう。いわゆる熨斗袋にひもを結び贈るのは,自分の魂を袋に封じ込めたものを差し上げるという意味となります。紅は陽,白は陰と,象徴性を帯びた紅白の水引きの結びは「霊的な力」を贈り物に付与すると同時に,外来する邪悪なものや穢れの侵入をプロテクトする両義性をもっているようです。

今回は,折形で使われる「結び」の原型となる四つの結びをご紹介いたします。

両輪(もろなわ)結びは四角い物,片輪(かたなわ)結びは丸い物,結び切りは一度きりであってほしい場合,鮑(あわび)結びは結婚など解けないことを願う結びとして使われます。下に示したのは結び方のハウツーですが,その背後に霊的な力や願いや祈りが込められていることを忘れないように心掛けたいと思います。

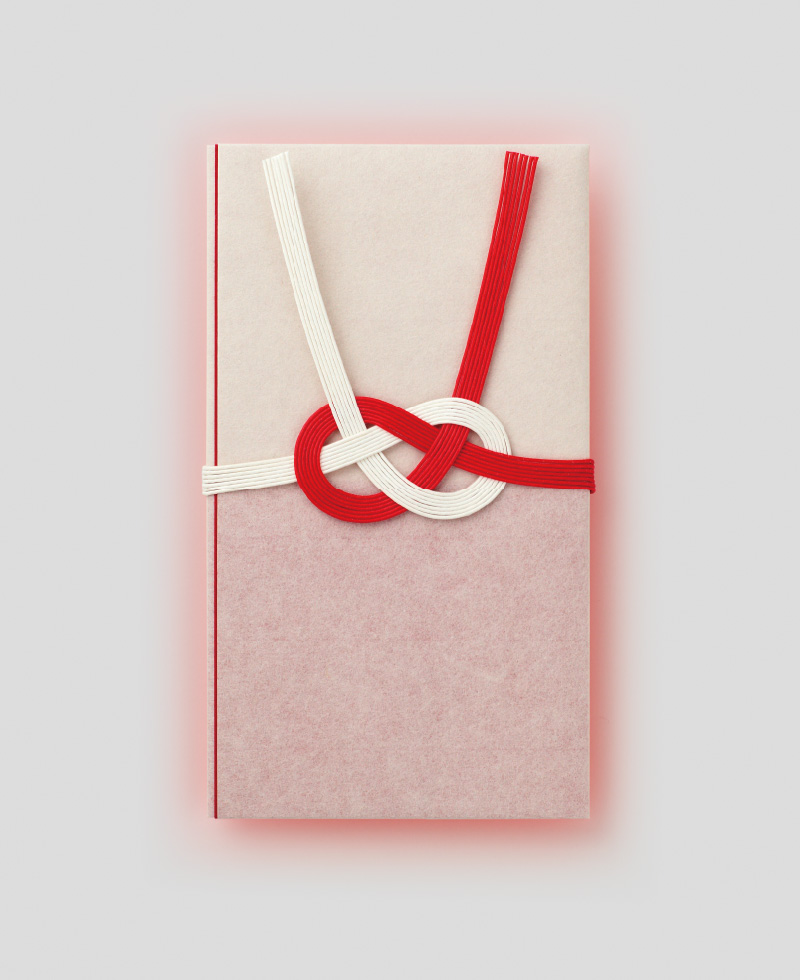

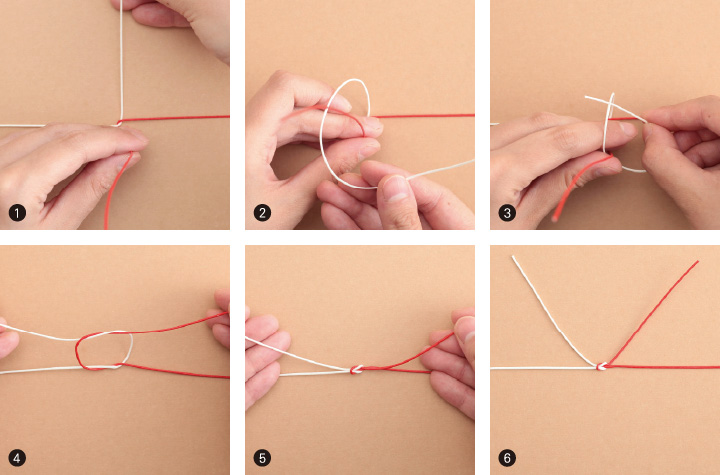

◎両輪結び

➊❷白を赤と白の一番下からくぐらせ上に引っ張る ❸十字ができる

❹❺❻ちょうちょ結びを作る要領で赤で輪を作り、上から白を回す

❼白の輪を左、赤の輪を右に引っ張る ❽引っ張り終えたところ ❾形を整える

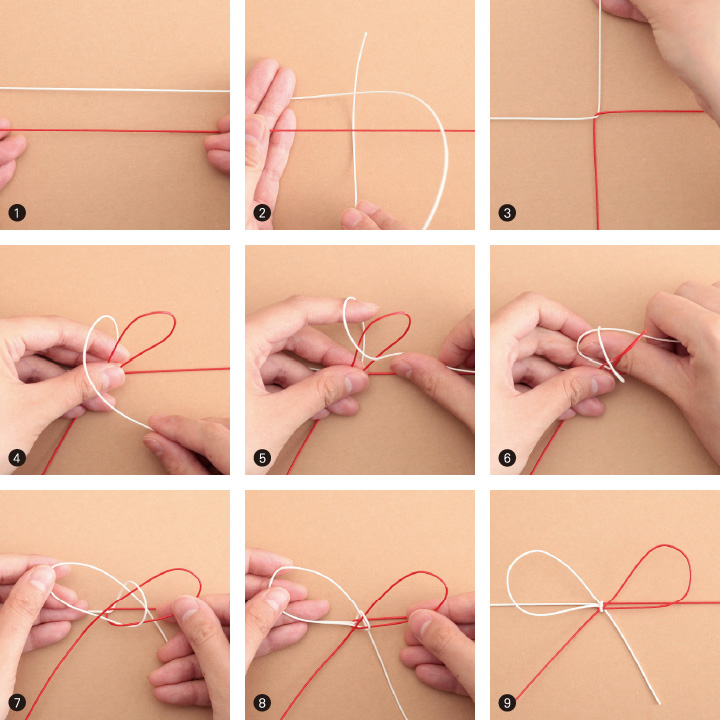

◎片輪結び

➊最初の十字の作り方は両輪結びと同じ

❷❸赤の周りを白で巻き、右手親指で作った白の輪を

❹左に引っ張る。赤は右へ ❺引っ張り終えたところ ❻形を整える

◎結び切り

➊最初の十字の作り方は両輪結びと同じ

❷赤の周りを白で巻くように ❸白の先端を左手人差し指の輪に入れる

❹白を左、赤を右に引っ張る ❺引っ張り終えたところ ❻形を整える

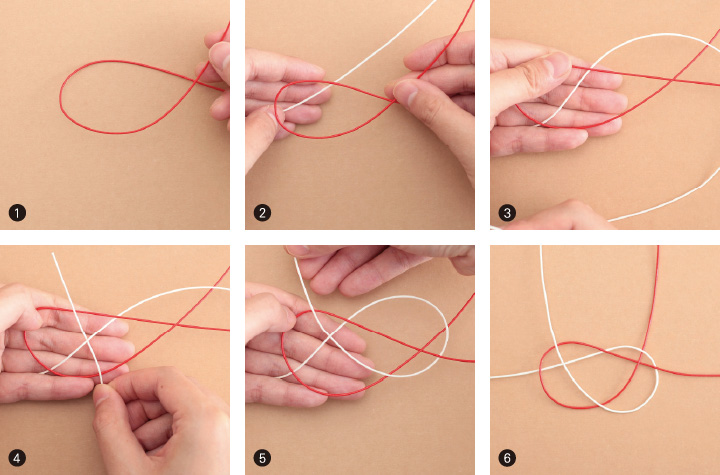

◎鮑結び

➊赤で図のような形を作る ❷赤の下に白を配し、

❸赤の上をまたぎ、下をくぐる ❹赤の上をまたいで、白をすくい、左上へ

❺❻ここまでできれば、解けることはないので、丁寧に形を整え完成

参考文献:

『広辞苑』(第七版)岩波書店,2018

額田巌『結び』法政大学出版,1972

折形デザイン研究所『和の心を伝える贈りものの包み方』誠文堂新光社,2010

小川直之「「むすび」の精神史/折口信夫の「むすび」論」

(折形デザイン研究所『新・包結図説』ラトルズ,2009)