建設発生土を植生基盤とした緑地創生技術

発生土を植生基盤として有効活用し、地域と調和した緑地を創生

建設発生土は有機物や養分に乏しく、そのままでは植生基盤として不適切なケースが多く、その性状も様々ですが、このような建設発生土は適切な土壌改良により、植生基盤材として有効活用を図ることができます。その際には、目標とする緑地に適した土壌改良と導入樹種選定を行うことが重要です。特に近年は、生物多様性に配慮した自生種による緑化が求められています。

鹿島では以前から長期間に亘る緑地モニタリング調査や土壌データの蓄積など、建設発生土を植生基盤とした緑地創生に関する研究に長く取り組んでおり、その成果に基づいて、適切な植生基盤整備法や自然環境と調和した緑化工法を提案しています。

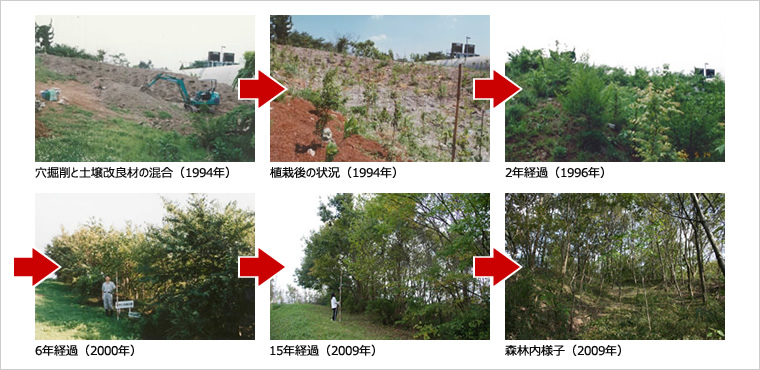

造成地における未熟土を植生基盤として創生したコナラ林(植栽後15年経過)

造成地における未熟土を植生基盤として創生したコナラ林(植栽後15年経過)

- キーワード

- 建設発生土、診断、改良、緑化、緑地、苗木、森林

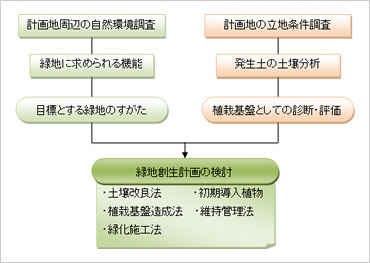

検討手順

地域の環境に調和した緑地を創生するためには、計画地周辺の自然環境に基づいた検討を行うことが不可欠です。緑地に求められる機能は自然環境の回復や景観保全だけでなく、土壌侵食防止、防風、防潮など様々であり、それらの目的や優先度に応じて最終目標となる緑地の姿を考えます。また、造成や掘削によって生じる発生土の性状は様々であることから、土壌分析によって植物の生育基盤として性状を診断・評価する必要があります。

このように目標とする緑地の姿を踏まえ、その緑地を長期間に亘って支えるために必要となる土壌と基盤条件を整えるため、土壌改良法や初期の導入植物、緑化施工法などを検討します。

緑地創生計画の検討フロー

掘削作業により生じる建設発生土

特長・メリットココがポイント

建設発生土の有効活用

土壌分析により建設発生土の性状を調べ、植栽基盤としての性状を診断・評価します。その結果を基に、目標とする緑地に応じて適切な土壌改良法を検討します。

- 必要に応じて現地土壌を用いた幼植物試験や現場での植栽試験を行うことにより、土壌改良の効果を検証し、より確実な緑化が可能となります。

- これまでの対応実績から建設発生土のデータベースを蓄積し、診断・評価に活用しています。

幼植物試験による評価の例

地域と調和した緑地を創生

建設事業に応じて緑地の形態は草地から森林まで様々ですが、建設地の立地条件や自然環境条件を考慮して、適切な導入植物の選定や緑化工法を検討します。

- 事業地の気候条件、地形条件、周辺の植生などを調査し、適切な初期導入種や緑化工法を検討します。

- 長期的な植物の成長や植生の遷移を予測し、緑化工法の検討や維持管理方法に反映させます。

苗木植栽によるコナラを中心とした雑木林の創生における植栽苗木の成長過程

適用実績

花巻空港用地造成

場所:岩手県花巻市

竣工年:2004年9月

発注者:岩手県

規模:緑化面積約70ha

加太土砂採取事業

場所:和歌山県和歌山市

竣工年:2007年9月

発注者:青木あすなろ建設・鹿島建設共同企業体

規模:緑化面積約100ha

学会論文発表実績

- 「落葉広葉樹8樹種の苗木植栽後15年間の成長と植生構造の変化」,日本緑化工学会誌,第37巻第1号,2011年

- 「造成地における未熟土の性状とバーク堆肥施用が土壌改良および4樹種の苗木の初期成長に与える効果」,日本緑化工学会誌,第37巻第1号,2011年

- 「造成地の未熟土を土壌改良した植栽基盤における16樹種の苗木の初期成長と適応性」,日本緑化工学会誌,第37巻第2号,2011年

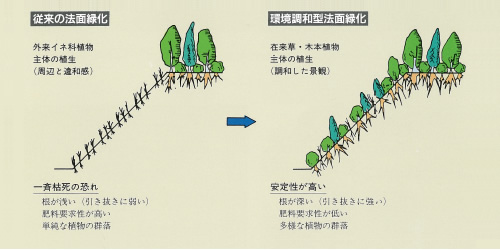

法面緑化技術

周辺環境に調和した景観と侵食に強い植生を速やかに成立

本技術は、法面の緑化工を実施する場合に、植物生態学、土壌・肥料学などをベースにして、現場周辺の環境と植生を調査し、その結果に基づいて、最適な工法、種子配合および生育基盤材の組成を設計する技術です。

根が深く、肥料要求性の低い日本在来の草本植物や木本植物が早期に侵入し、周辺の景観に調和した自然な植生を速やかに成立させることも可能です。基盤材には、現地発生土や伐採材などを利用することもできます。生物多様性保全の観点から、外来植物や外国産の在来植物を用いず、地域系統の植物だけを用いる緑化や、種子を播種しないで飛来種子に期待する緑化など、立地条件や緑化目標などにより、様々な方法が選択できます。

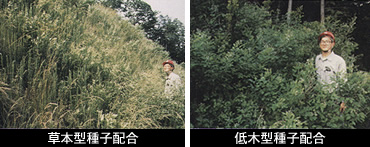

種子配合による成立植生の制御

- キーワード

- 法面緑化、種子、基盤材、生物多様性

生物多様性保全への配慮

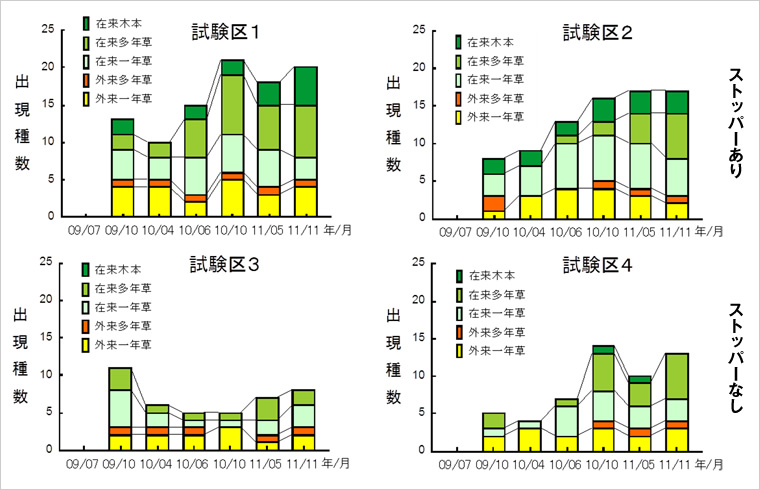

法面緑化では、外来イネ科植物が多用されてきました。しかし、生物多様性保全の観点から、日本の在来植物種を用いた緑化や、郷土植物・地域性系統植物だけを用いる緑化が望まれる場合が増えてきました。郷土植物や地域性系統植物は入手が困難で、これらを用いた緑化は、高コストになる場合が多くなります。そこで、対象地域の特性を考慮し、生物多様性にも配慮した上で、最適な工法、基盤材、植物の選定が必要となります。周辺の自然環境に配慮して、あえて外部から種子や苗木を持ち込まないで緑化する現地表土撒き出しや無播種での緑化も一つの方法です。無播種による法面緑化では、飛来種子に期待するため、植生の成立時期や出現植物種の予測が平易ではありませんが、これらに対しても、法面緑化試験により、適切な対応を行っています。

無播種法面緑化試験における出現植物種数変化へのストッパーの効果

特長・メリットココがポイント

現地の生物多様性と景観に配慮した強い法面植生

- 日本在来の植物を中心とした生物多様性に配慮した種子配合の設計が可能です。

- 生育基盤材の一部として現地発生土や伐採材等を使用する設計も可能です。

- 周辺の景観と違和感のない植物群落を短期間で成立させることが可能です。

- 気候変化に強い、安定した法面植生が得られます。

環境調和型法面緑化の概念図

適用実績

湯西川ダム

場所:栃木県日光市

竣工年:2012年9月

発注者:国土交通省

新最終処分場

場所:栃木県宇都宮市

竣工年:2004年10月

発注者:栃木県宇都宮市

早池峰ダム

場所:岩手県稗貫郡

竣工年:2000年3月

発注者:岩手県

学会論文発表実績

- 「環境調和型法面植生の経年変化」,鹿島技術研究所年報,Vol.41,1993年

- 「環境調和型法面植生の経年変化(その2)」,鹿島技術研究所年報,Vol.43,1995年

緑化機能を有する法面浸食防止材

「MAK.シード®」

被膜による短期的浸食防止と緑化による法面保護を同時施工

造成工事における法面保護工として種子や基材吹付による緑化工法が適用されますが、種子が発芽し、根付くまでに高強度降雨に晒されると、洗堀による法面浸食や種子の流出が発生する懸念があります。その対策として、植生シート・マットを用いた緑化工法も存在していますが、法面における人力敷設の作業安全性やシート等の樹脂製材料が長期的に環境中に残存すること等の課題があります。

そこで、鹿島は既存の生分解性法面保護材(粉じん飛散防止材「MAKフォーマー®.20」)に緑化機能を付与することで、短期・長期的な法面保護を実現するとともに、作業安全性が高く環境負荷の小さい法面緑化技術「MAK.シード」を開発しました。

特許出願中

MAK.シードを散布した盛土法面

- キーワード

- 被膜、法面保護、浸食防止、緑化、作業安全性、環境負荷低減

施工手順

MAK.シードの作液と調合

1. MAKフォーマー.20の材料(A材、B材)と水を混合し、母材を作液する。

母材(MAKフォーマー.20)の作液

2. 母材に肥料と種子を混合し、MAK.シードを調合する。

MAK.シードの調合

MAK.シードの散布

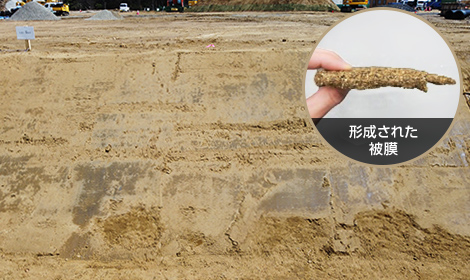

ハイドロシーダー、エンジンポンプ等を用いて、法面にMAK.シードを散布する。1~2日程度の養生期間で地盤表面に被膜が形成される。

MAK.シードの散布

散布から24時間経過後の法面と形成された被膜

特長・メリットココがポイント

法面保護と緑化を同時施工

- MAK.シードの散布により法面保護工と緑化工を同時に施工可能

- 散布後、24~48時間程度で被膜が形成され、降雨に対する浸食防止効果を発揮

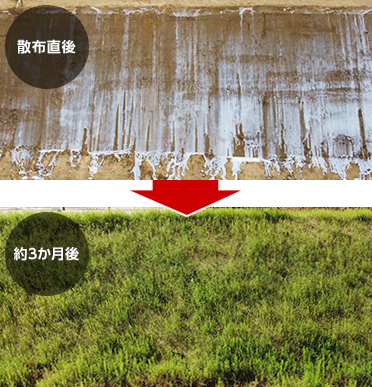

- 散布後、約3か月で緑化による法面保護を実現

- 現場の気候条件に合わせて、種子配合や肥料を調合することが可能

MAK.シードを散布した法面の様子

安全性が高く、環境負荷が低い

- 被膜(MAKフォーマー.20)は有害性が低い食品添加物で構成され、環境負荷が低い

- 被膜は生分解性であり、石油系の樹脂材料が環境中に残存することがない

生育状況

法面浸食防止と緑化を両立

- 散布後1か月後までに数回の降雨があったが、浸食による雨裂や崩落は見られない

- 散布後2か月程度経過した後から種子が発芽、生育している。散布後3か月程度で法面全面が植被されている

散布直後

散布後2週間経過

散布後1か月経過

散布後2か月経過

散布後3か月経過

適用実績

種子島宇宙センター衛星系エリア

新設道路 A・B路線盛土法面

場所:鹿児島県南種子町

竣工年:2023年9月(予定)

発注者:国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構

規模:MAK.シード散布法面48,000m2

学会論文発表実績

- 「緑化機能を有する法面浸食防止技術の開発」,土木学会,第77回年次学術講演会,2022年