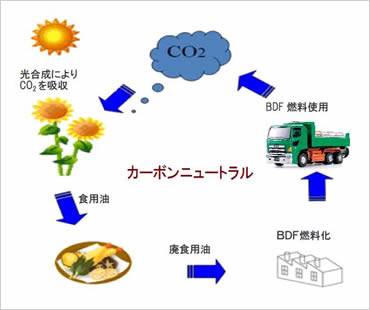

地球にやさしいバイオディーゼル燃料

廃食油から製造した軽油代替燃料(BDF)の使用によりCO2を削減

建設工事で使用するエネルギーには軽油、重油、灯油や電気、電力が使われています。そのうち最も使用量が多いのは建設機械の燃料の軽油で、エネルギー使用により発生するCO2の約70%を占めています。CO2削減には軽油の使用量を減らすことが重要になります。

軽油の代替燃料としてバイオディーゼル燃料があります。バイオディーゼル燃料は廃食用油などから作られているので、カーボンニュートラル(右図)です。CO2が大気中を循環するだけで、大気中のCO2を増やすことはありません。バイオディーゼル燃料を使うことで、地球温暖化と資源循環型社会に貢献しています。

鹿島は建設現場でバイオディーゼル燃料を使うための様々な工夫をしています。

平成26年度土木学会賞 環境賞(Ⅱグループ)

CO2が循環するカーボンニュートラル

- キーワード

- CO2削減、地球温暖化、資源循環型社会、燃料、建設機械、黒煙、BDF、廃食用油

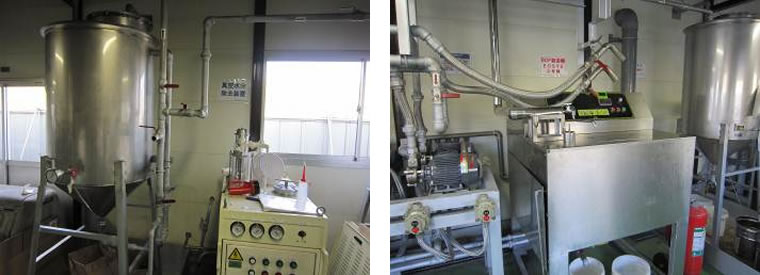

鹿島のBDF調達・利用方法

調達の取組み

鹿島では、鹿島グループ会社の都市環境エンジニアリングでバイオディーゼル燃料を作って、東京や千葉などで利用しています。

また、全国各地のバイオディーゼル燃料会社と協力して、建設工事の現場で使いやすくするための活動をしています。今までに全国の20現場でバイオディーゼル燃料を使用しています。(2012年12月現在)

都市環境エンジニアリングのバイオディーゼル生産施設(東京都江東区)

使用中の取組み

バイオディーゼル燃料を使用した時のエンジンオイルの変化を分析して、建設機械のメンテナンスに役立てています。

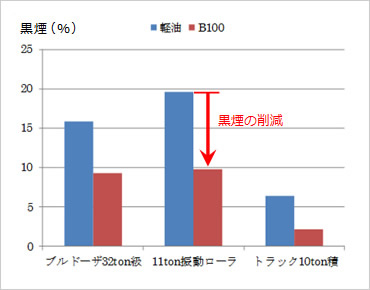

建設機械やトラックから出る黒煙を軽油の1/2~1/3に減らして、大気の環境改善にも役立てています。

全景

プローブ挿入状況

特長・メリットココがポイント

地球温暖化対策への貢献

京都議定書で定められたカーボンニュートラルにより、CO2発生量をゼロカウントできるバイオディーゼル燃料(B100)を積極的に建設工事で使用しています。

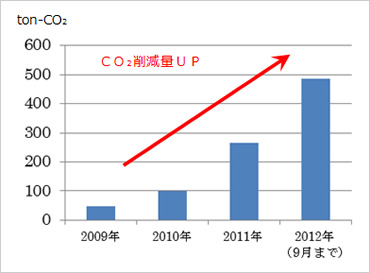

- 2009年からバイオディーゼル燃料の使用を開始し、2012年(9月)までに899.34ton-CO2を削減しました。

- 毎年CO2削減量を増やしています。

バイオディーゼル燃料で実現したCO2の削減量(当社実績)

大気汚染を軽減

国土交通省が定めている「スモーク試験(無負荷急加速黒煙試験)」で、軽油とバイオディーゼル燃料の黒煙の発生量を計測しました。

- 軽油より黒煙の発生量を1/2~1/3に削減できました。

建設機械やトラックのスモーク試験の計測結果(当社実績)

資源循環型社会への貢献とエネルギーの地産地消の実現

バイオディーゼル燃料の原料は廃食用油です。飲食店や家庭から出た廃食用油を集めて、燃料にして、再利用しています。

- 廃食用油を集めるトラックもバイオディーゼル燃料で走っています。

- 東京で廃食用油を集めて、東京でバイオディーゼル燃料を使っています。エネルギーの地産地消です。

バイオディーゼル燃料で走る廃食用油回収用のトラック

適用実績

中央環状品川線トンネル(北行)

場所:東京都品川区~目黒区

発注者:首都高速道路

規模:発電機(300/330KVA)(1台)、コンクリートミキサー車(2台)でB100使用

凌風小中学校

場所:京都市南区

発注者:京都市

規模:0.7m3バックホウ(1台)、1.2m3バックホウ(1台)でB100使用

新東名高速道路牧平

場所:愛知県岡崎市

発注者:中日本高速道路名古屋支社

規模:10tダンプトラック(1台)でB100使用

東雲合同庁舎(PFI事業)

場所:東京都江東区

施設整備実施主体:国土交通省関東地方整備局

民間事業者:東雲グリーンフロンティアPFI

規模:150tクローラークレーン(1台)、発電機(200/220KVA)(1台)でB100使用

新東名高速道路豊川橋

場所:愛知県新城市

発注者:中日本高速道路名古屋支社

規模:70tクローラークレーン(2台)、100tクローラークレーン(1台)でB100使用

パナソニック草津工場

場所:滋賀県草津市

発注者:パナソニック

規模:100tクローラークレーン(3台)でB100使用

災害廃棄物処理(石巻ブロック)

場所:宮城県石巻市

発注者:宮城県

規模:乗用車(2台)でB100使用

新東名高速道路徳定トンネル

場所:愛知県新城市

発注者:中日本高速道路名古屋支社

規模:25t重ダンプトラック(6台)でB100使用

学会論文発表実績

- 「特集 土木工法2010 当たり前になるグリーン技術」,日経コンストラクション,2010年4月

環境配慮型コンクリート

「CO2-SUICOM®(シーオーツースイコム)」

CO2排出量ゼロ以下の環境配慮型コンクリート

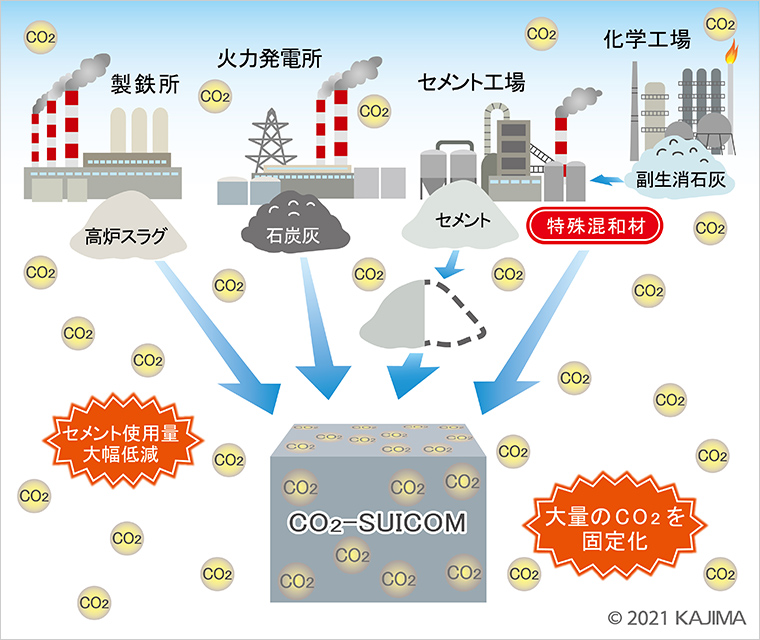

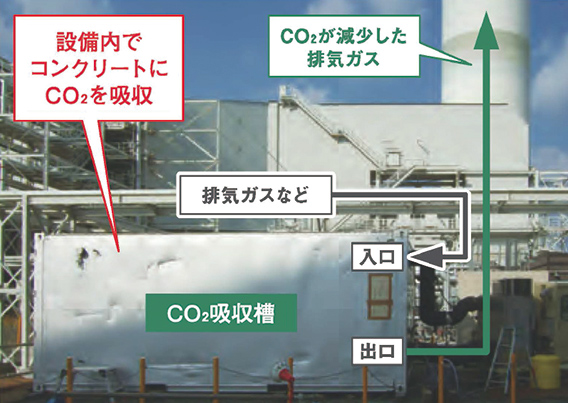

「CO2-SUICOM(シーオーツースイコム)」は、「CO2-Storage and Utilization for Infrastructure by COncrete Materials」の略称(商品名)で、コンクリートが固まる過程でCO2を吸い込み、貯めてしまう技術です。

地球温暖化防止に向けて、CO2削減は急務となっています。コンクリートは製造時に大量のCO2を発生するセメントを主原料とする一方で、これまで革新的なCO2削減手段が無い状況でした。

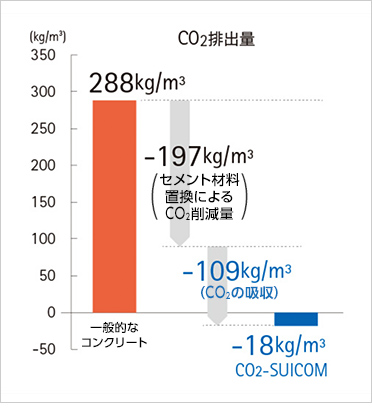

スイコムは、セメントの半分以上を特殊な混和材(γ-C2S)や産業副産物に置き換えること、および火力発電所の排気ガスなどに含まれるCO2をコンクリートに大量に固定することにより、コンクリート製造時のCO2排出量をネットでゼロ以下、つまり大気中のCO2を減少させることに世界で初めて成功しました。

第32回地球環境大賞 国土交通大臣賞 2024年

2023年日本コンクリート工学会 技術賞

平成27年度第13回エコプロダクツ大賞推進協議会会長賞 優秀賞

平成26年度地球温暖化防止活動環境大臣表彰「技術開発・製品化部門」受賞

平成24年度リデュース・リユース・リサイクル推進協議会 会長賞

平成24年度電力土木技術協会 高橋賞

平成23年度土木学会第19回地球環境シンポジウム 技術賞

特許登録済

NETIS CG-210004-A

CO2-SUICOMのイメージ

- キーワード

- CO2-SUICOM、炭酸化、排気ガス、CO2、γ-C2S、石炭灰、高炉スラグ

CO2-SUICOMの概要

CO2-SUICOMは、セメントの半分以上を特殊な混和材(γ-C2S)や産業副産物などに置き換えることで、セメント製造時に排出されるCO2を大幅に削減します。このγ-C2SはCO2と反応・吸収し、硬化する性質を持っています。また、γ-C2Sは化学工場にて発生する副産物(副生消石灰)を原料としています。この特殊な混和材をセメント代替として用いたコンクリートが、高濃度のCO2と接触(炭酸化養生)することにより、大量のCO2を吸収させることを可能にしました。供給するCO2として火力発電所の排気ガス中のCO2を利用する技術も確立しています。産業副産物の有効利用と、コンクリートへのCO2の大量固定により、CO2排出量ゼロ以下を実現しています。

CO2排出量の試算結果

火力発電所排気ガスの利用例

特長・メリットココがポイント

環境親和性と美観の向上

- 一般的なコンクリートは高pH(12~13)ですが、CO2-SUICOMは炭酸化反応によってコンクリートのpHが中性に近く、植物や生物に優しい材料です。また、エフロレッセンス(コンクリート表面に浮き出る白い生成物:白華現象)の発生を抑制できます。

CO2-SUICOMの優れた植物親和性

エフロレッセンス(白華現象)発生状況

優れた強度と耐久性

- 一般的なコンクリートと同等以上の強度を発揮します。また、要求されるレベルに応じて設計が可能です。

- 耐摩耗性が向上します。また、乾燥収縮を大幅に低減できるため、寸法安定性や意匠性に優れた建材を製作することが可能です。

CO2-SUICOMのグレード

CO2-SUICOMはCO2固定量(目安)に応じて、2種類のグレードで展開しています。

| 名 称 | グレード | CO2固定量の目安※1 (kg/m3) |

|---|---|---|

| CO2-SUICOM(P)※2 | カーボンネガティブ型 | 100以上 |

| CO2-SUICOM(E)※2 | カーボン低減型 | 100未満 |

※1 一般的なコンクリートとCO2-SUICOMを比較した際のCO2吸収・固定量を基準にしています。

※2 (P):PREMIUM (E):ECONOMY

適用実績

福山太陽光発電所

場所:広島県福山市

竣工年:2011年12月

発注者:中国電力

Brillia ist 中野セントラルパーク

場所:東京都中野区

竣工年:2012年5月

発注者:中野駅前開発特定目的会社

学会論文発表実績

- 「γ-2CaO・SiO2を混入して強制炭酸化したセメント系材料による環境負荷の低減」,セメント・コンクリート論文集,No.63,2009年

- 「コンクリート構造物への強制炭酸化技術の適用によるCO2排出削減」,コンクリート工学,Vol.48,No.9,2010年

- 「炭酸化養生を行ったコンクリートのCO2収支ならびに品質評価」,コンクリート工学年次論文集,Vol.34,No.1,2012年

- "Study on efficient absorption methods of CO2 to concrete by carbonation curing",6th International Conference on Construction Materials,2020年

- 「炭酸化したセメント系材料におけるCO2固定量の評価手法および物性変化に関する研究」,土木学会論文集E2,Vol.77,2021年

環境にやさしい電動コンクリートポンプ車

エンジンを停止しても電気で動く

「ツインドライブピストンクリート」

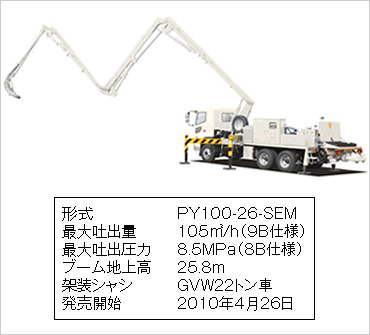

建設現場で生コンクリートを圧送するために使用されるコンクリートポンプ車は、生コンクリートを圧送する装置を車両のエンジンから取り出す動力で駆動させております。

鹿島は、近隣環境に配慮するとともに地球環境にも優しい工事を行うため、コンクリート打設中のCO2排出及び騒音等の影響の低減を図る電動ポンプ車「ツインドライブピストンクリート」の開発を極東開発工業とともに行いました。

これによりコンクリート打設作業中のCO2の排出を大幅に低減し、また、騒音も従来に比べて約5dB低減することができます。

ツインドライブピストンクリート

- キーワード

- コンクリートポンプ車、電動、2Wayパワー方式、CO2排出ゼロ、騒音低減

特長・メリットココがポイント

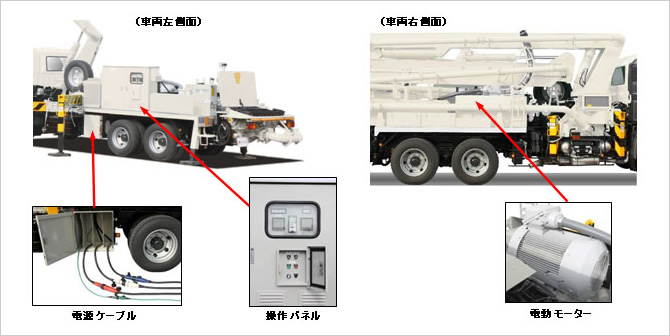

2Wayパワー方式

「ツインドライブピストンクリート」は、車体に電動モーターを搭載することで、建設現場の電力を利用することを可能にしました。これにより、生コンクリート圧送装置の動力源として、エンジン、もしくは、電動モーターを選択することができます(「2wayパワー方式」)。電動モーターを選択した場合は、エンジンを停止して、コンクリート打設作業を行うことができます。CO2の排出を低減(*1)するほか、周辺への騒音による影響の低減にも効果を発揮します(*2)。

*1 打設作業に電動モーターを使用した場合の圧送装置の駆動にかかるCO2排出量であり、使用電力の発電過程でのCO2排出量は含まれていません。

*2 車両前方7mでの測定値です。

操作パネル(車両左側面)

適用実績

![]()

元赤坂Kプロジェクト

場所:東京都港区

竣工年:2011年

学会論文発表実績

- 「環境に優しい電動コンクリートポンプ車」,建設の施工企画(731),日本建設機械化協会,2011年1月

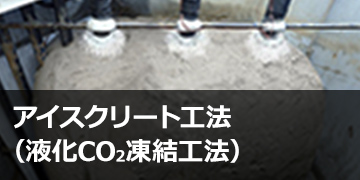

アイスクリート®工法

(液化CO2凍結工法)

自然冷媒を用いた地球環境に優しい地盤凍結工法を開発

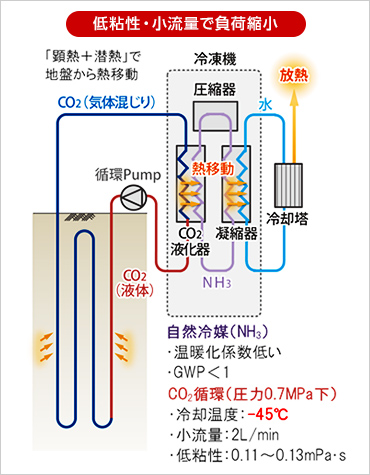

鹿島とケミカルグラウト(鹿島グループ会社)が開発したICECRETE(アイスクリート)工法は、新たな自然冷媒として一次冷媒にアンモニア(NH3)、二次冷媒に液化炭酸ガス(CO2)を用いた地球環境に優しい地盤凍結工法です。

これまでの地盤凍結工法では、地盤を冷やす冷却液(二次冷媒)には塩化カルシウムを用い、また冷却液自体を冷やすための冷凍機(一次冷媒)ではフロンを用いるものが主流でした。しかし、自然冷媒を用いたICECRETE工法により、凍結の大幅な効率化が図れるようになったため、冷却液(CO2)の循環にかかるエネルギー消費量などを抑え、温室効果ガス排出量を約50%削減できることを確認しました。

※「ICECRETE/アイスクリート」はケミカルグラウトの登録商標です。

NETIS KT-180037-A

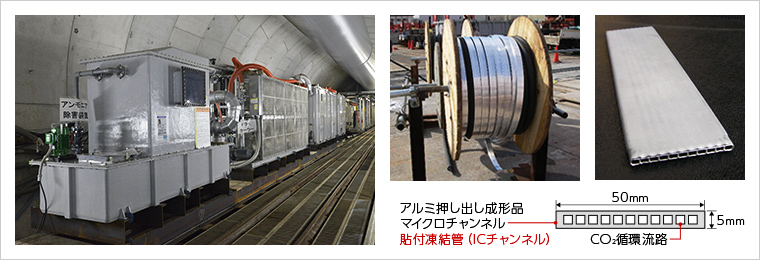

アイスクリート工法による凍土造成試験の様子

キーワード

- アイスクリート、自然冷媒、凍結効率化、エネルギー消費量抑制、温室効果ガス排出量削減

特長・メリットココがポイント

凍土造成の効率化

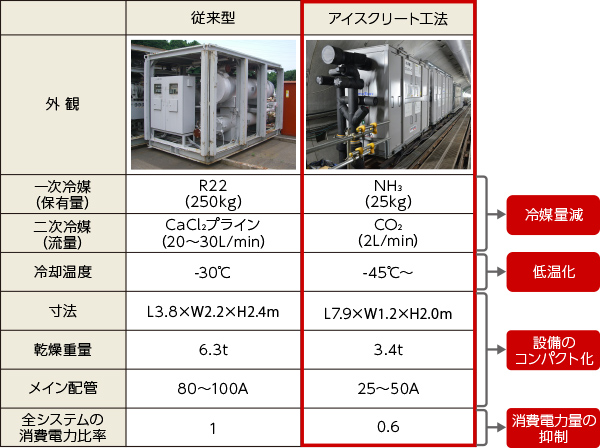

従来の二次冷媒(塩化カルシウム冷却液)では-30℃までしか冷却できませんでしたが、液化CO2を用いることで更に低温の-45℃まで冷却が可能です。また、顕熱(温度差による冷却)だけでなく、潜熱(気化する際に熱を奪うことによる冷却)も利用することで、冷却液そのものの低温化と併せ、高効率で凍土を造成することができ、工期とコストの両面で有利になります。

アイスクリート工法の概要

環境負荷低減の効果

液化CO2という高効率な冷却液を用いることで、同等の凍土であれば1/10程度の流量で造成が可能です。これにより、冷却液の循環にかかるエネルギー消費量が激減し、温室効果ガス排出量は約50%削減されることを確認しました。さらには、一次冷媒にもノンフロンであるアンモニアを使用しているため、環境負荷低減効果の高い工法です。

凍結システム比較表

作業の効率化、工期短縮

低粘性である液化CO2を用いることで、消費電力も従来の60%程度に抑えることができる上、冷凍機や凍結管、配管のサイズダウンが可能となり、準備作業の施工性や安全性が向上します。従来工法と比較して、凍結期間も短縮できるため、設備・配管設置作業を含め、全体工期の短縮を図ることができます。

コンパクトな凍結設備と貼付凍結管(ICチャンネル)

適用実績

石狩湾新港発電所 1号機新設工事のうち土木本工事(第3工区)

場所:北海道小樽市

竣工年:2018年8月

発注者:北海道電力

規模:シールドマシン側貼付凍結管:□50mm×3列 放水管(J管)側埋込凍結管:Φ60.5mm×3列

東京都芝浦水再生センター・

森ヶ崎水再生センター間

連絡管建設工事その2

場所:東京都大田区

竣工年:2019年3月

発注者:日本下水道事業団

規模:最大水圧0.65MPa下の大深度におけるシールドマシン到達防護工

茨城幹線 久慈川河口シールド工事

場所:茨城県那珂郡

竣工年:2020年10月

発注者:東京ガス

規模:最大水圧0.4MPa下におけるシールドマシン到達防護工

学会論文発表実績

- 「CO2凍結によるシールド到達防護 ─石狩新港発電所1号機新設工事のうち土木本工事(第3工区)工事報告(その17)─」,土木学会平成29年度全国大会,第72回年次学術講演会

- 「到達位置探査およびCO2凍結工法を用いた海底シールドトンネルの施工実績とCIMによる可視化」,第9回日中シールドトンネル技術交流会

- 「石狩湾新港発電所放水設備工事 ─CO2凍結によるシールド到達防護」,第52回地盤工学研究発表会

- 「自然冷媒を用いた到達防護凍結工の実績 ─石狩湾新港発電所放水設備工事─」,第58回地盤工学会北海道支部技術報告会

- 「世界初の液化CO2凍結工法を海底シールド到達防護に採用 ─石狩湾新港発電所1号機放水路トンネル─」,トンネルと地下,2018年3月号