油汚染土壌のバイオレメディエーション

微生物の働きを利用して、油汚染土壌を浄化

- オンサイト

- 低コスト

- 埋戻し可能

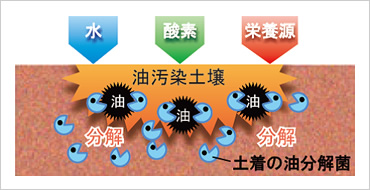

バイオレメディエーションとは、微生物の力を利用して土壌中の油などの汚染物質を浄化する技術です。

油を分解する微生物は、通常どの土壌にも存在していると考えられています。しかしながら、汚染現場の土壌には、油分分解微生物が活性化するために必要な酸素や栄養塩等が不足したり、冬期に土中温度が低下したりすることで、浄化の進行が遅く、分解が促進されません。

そこで鹿島では、微生物による油の分解能力を最大限発揮させるために、地中の環境条件を最適化することで、合理的な油汚染土壌の浄化を実現しました。

バイオレメディエーションの概念図

- キーワード

- 微生物利用、バイオレメディエーション、切り返し法、強制通気法、油含有土壌、オンサイト、低コスト、埋戻し可能

工法の概要

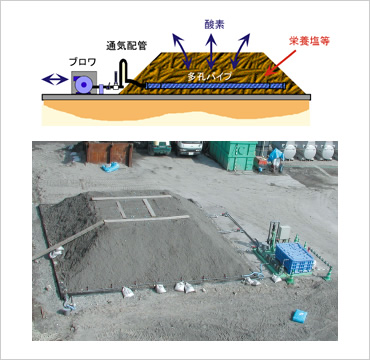

バイオレメディエーションには、酸素の供給方法の違いにより「切り返し法」や「強制通気法」等があります。

「切り返し法」は、重機を用いて適宜土壌を撹拌し、大気中の酸素を汚染土壌に供給します。従来の土木工法が適用でき、攪拌効果により浄化が比較的均等に進みます。低濃度の汚染や分解速度の速い油汚染土壌の浄化に適しています。

「強制通気法」は、土中に埋められた多孔パイプなどを通じて、ブロワにより空気を供給します。この工法は、周辺環境に臭気や揮発物質などの拡散を防止でき、騒音や発塵の問題も少なく、高濃度の汚染や分解速度の遅い油の汚染の浄化に適しています。

適用性試験の結果と各々のサイトの条件に基づき、最適なバイオレメディエーションを提案します。

切り返し法

強制通気法

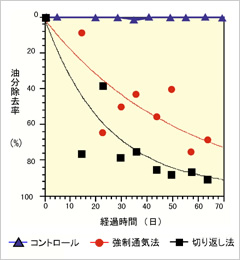

右のグラフは、原油により汚染された土壌に対して、強制通気法と切り返し法の生物処理法を適用した事例での油の浄化効果を示したものです。

いずれの方法においても約3か月間で約80%以上の油が浄化できました。

浄化効果の比較

特長・メリットココがポイント

環境に優しい浄化工法

- 軽油・灯油・ベンゼンなどの油種に高い浄化効果を発揮します。

- その場に生息している土着菌を利用するので、土壌・地下水などの環境に対し影響が少ない工法です。

- 汚染濃度の低い汚染土壌ほど、効率よく低コストで浄化できる工法です。

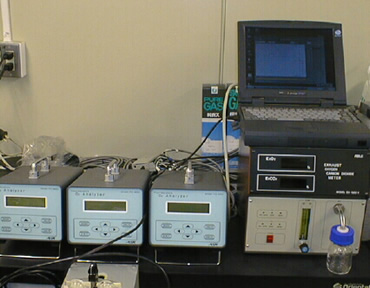

- 事前に各種試験装置を用い、現場汚染土の浄化効果を確認することで、分解能力を最大限発揮できる条件を提案します。

生分解速度(酸素消費速度)評価試験装置

適用実績

製油所、油槽所跡地等で多数の実績があります。

学会論文発表実績

- 「生物処理法による油汚染土壌処理技術実用化の検討」,第7回地下水・土壌汚染研究集会,2000年

- 「環境負荷低減型油汚染土壌の浄化技術」,第8回地下水・土壌汚染研究集会,2002年

- 「寒冷地における油含有土壌のバイオレメディエーション」,土壌環境センター技術ニュース,No.12,2006年12月

油汚染土壌浄化技術「気泡連行法」

微細気泡の連行浮上作用で土壌浄化

- オンサイト

- 高濃度

- 短工期

- 埋戻し可能

近年、高濃度の石油などで汚染された土壌の処理が問題になる事例が増えています。こうした土壌汚染が発生すると、土地開発事業に影響を及ぼしたり、社会問題や健康問題に発展する可能性があります。

「気泡運行法」は高濃度の油で汚染された土壌を、微細な気泡により油分のみを浮上分離して回収する技術で、短期間に大量の処理が可能です。さらに浄化後は、埋戻し土として再利用することができます。

平成13年度土木学会 環境賞

特許登録済

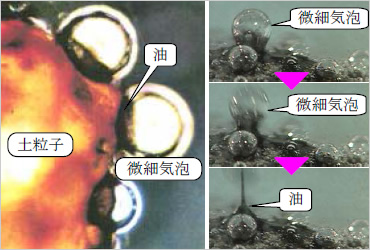

土粒子に付着した油を浮上分離させる微細気泡

- キーワード

- 気泡連行、浮上分離、油含有土壌、オンサイト、高濃度、短工期、埋戻し可能

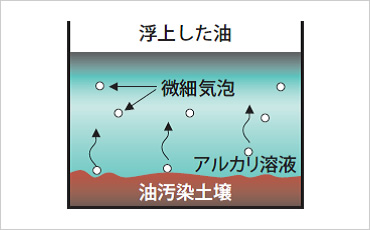

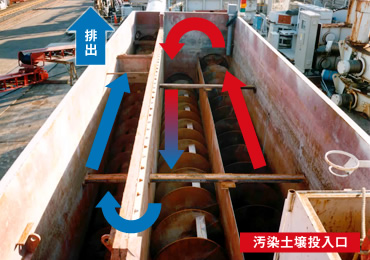

気泡連行法の原理

気泡連行法は、アルカリ溶液中の油汚染土壌に微細な気泡を作用させて、土粒子表面に付着した油を剥離、連行して浄化する方法です。原理としては、以下の効果によります。

- アルカリ溶液による油の剥離促進効果

- 微細気泡による油分の連行浮上効果

微細気泡発生方法としては、過酸化水素の自己分解作用、または機械的な方法があります。

また浄化フローに示すように、気泡連行法により浮上した油分は再利用が可能です。また油分を分離した浄化土も埋戻し土などへの再利用が可能です。それら分離に使用した洗浄液も再利用します。

気泡連行法は、重質油で高濃度に汚染された土壌にも対応できます。

気泡連行法の原理

気泡連行法浄化フロー

特長・メリットココがポイント

大型連続式処理プラントによる大量処理が可能

洗浄水の再利用や分割可能なプラントなどの特徴を生かし、大量の油汚染土壌を効率的に低コスト処理できる大型の連続式処理プラントを実現しています。

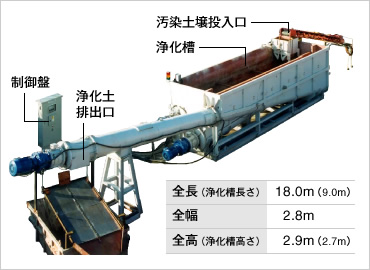

連続式気泡連行処理プラント

連続処理プラントの特徴

- 一時間当たり最大15m3の汚染土壌を処理できます。

- 洗浄水は回収して再利用するため、薬品使用量及び排水発生量を低減できます。

- 浄化土は浮上油と接触せずに浄化槽から排出できるため、浄化土の再汚染がありません。

- 回収した油は再利用も可能です。

- プラントは分割でき、通常のトラックで運搬可能です。

浄化槽内部(左から排出槽、気泡連行槽×2)

適用実績

製油所、油槽所跡地等で多数の実績があります。

学会論文発表実績

- 「気泡連行法による油汚染土の浄化技術について」,鹿島技術研究所年報,第45号,1997年12月

- 「高濃度油汚染土の効果的な浄化方法について」,地下水・土壌汚染とその防止対策に関する研究集会,第5回講演集,1997年

- 「連続式気泡連行装置による油汚染土浄化」,土木学会,第57回年次学術講演会概要集,2002年

- 「微細気泡を用いた油汚染土の浄化技術」,土木学会論文集,No.776,2004年

- 「気泡連行法;油汚染土壌浄化技術」,基礎工,2008年3月号

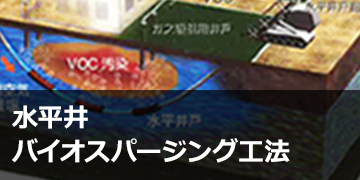

水平井バイオスパージング工法

難透気性土壌を含む砂層にも適応できる浄化工法

- 原位置浄化

- オンサイト

- 低コスト

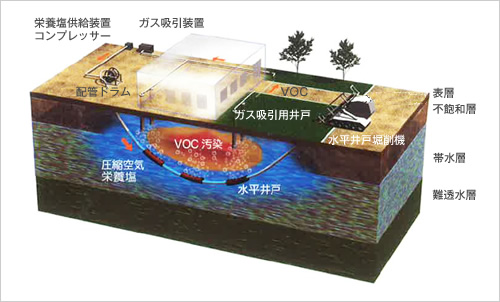

「バイオスパージング工法」とは、ガソリンや灯油などの軽質油や揮発性有機化合物(VOC)に汚染された地盤に、空気と共に微生物を活性化させる栄養塩を注入することで、空気による油やVOCの気化除去効果と微生物による分解効果を利用して浄化する工法です。

この工法は、独自技術である水平井エアースパージング工法と微生物浄化を利用したバイオレメディエーション工法を効果的に融合した技術です。

水平井エアースパージング工法は、従来の原位置処理法である揚水処理法や鉛直井を用いたエアースパージング工法と比較すると、浄化コストが2~3割削減できる特徴を有しています。しかしながら、粘土やシルト等の難透気性の地盤では、当初は透気性の良い部分から浄化が進みますが、浄化の難しい難透気性の汚染が残り、次第に浄化効率が低下するという課題がありました。

そこで本工法では、空気と共に油やVOC分解微生物を活性化させる栄養塩(肥料成分と同じ窒素源やリン源、各種ミネラル)を地盤に注入し、難透気性の地盤に溶存酸素と栄養塩を浸透させることにより、地盤中の土着微生物による汚染物質の分解を促進し、上記の課題を解決しました。

特許登録済

水平井バイオスパージング工法の概要図

- キーワード

- エアースパージング工法、難透気性土壌、水平井戸、軽質油、原位置浄化、オンサイト、低コスト

特長・メリットココがポイント

建物下や広範囲の浄化を実現

- 好気性菌により分解可能な油やVOC汚染の浄化に効果

- 自在ボーリング技術による水平注入井なので、建物下や広範囲への適用が可能

- 注入管に複数の噴出箇所があり、それぞれの圧力を独立制御できるので、不均質な地盤でも均一な噴出が可能

- 難透気性の土壌を含む地盤では、エアースパージングと比較して浄化期間短縮とコストダウンが可能

水平井掘削機(自在ボーリング)

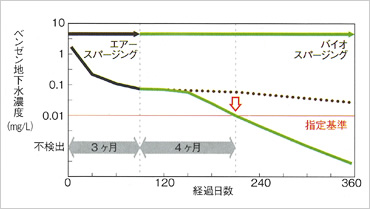

短期間で高い浄化能力

右図は、ベンゼンで汚染された地下水浄化効果を計測した事例です。当初エアースパージングによりベンゼン濃度が90%近く低減されましたが、浄化効果が頭打ちとなったため、同サイトに水平井バイオスパージングを適用しました。その結果、水平井バイオスパージング工法では、短期間で環境基準以下まで汚染濃度が低減でき、顕著な濃度のリバウンドも認められませんでした。

バイオスパージングの浄化効果

適用実績

![]()

工場跡地での実績があります。

学会論文発表実績

- 「水平井戸を用いたエアースパージング工法の開発」,鹿島技術研究所年報,第51号,2003年9月

- 「水平井戸を用いたバイオスパージング」,土壌環境センター技術ニュース,No.10,2005年7月

- 「水平井を用いたバイオスパージング工法」,土壌・地下水汚染―原位置浄化技術の開発と実用化―(2004年普及版),2009年9月