放流管増設技術

既設堤体コンクリートを削孔、新設放流管設置後、

高流動コンクリートにより管回りのてん充を実施

昨今のゲリラ豪雨、爆弾低気圧等の異常気象を起因とする洪水が増加している中で、既設の放流設備を増強することで放流能力を高めるダム再開発事例が増えています。

放流管増設技術は、既設堤体コンクリートを下流側から削孔し、空洞部に新設放流管を設置、管回りを高流動コンクリートにて、てん充するものであります。削孔貫通までには、堤体上流側貫通地点にあらかじめ仮締切を設置し、ドライアップする技術も重要な要素となります。

鶴田ダム再開発:平成29年度土木学会賞 技術賞(Ⅱグループ)

日建連第1回土木賞

堤体穴あけ削孔状況

- キーワード

- 再開発、放流管増設、仮締切、台座コンクリート、水中コンクリート、高流動コンクリート

特長・メリットココがポイント

旧堤体への振動などの影響回避

①「スリット孔+ブレーカ掘削」及び②「ロードヘッダ掘削」を現場状況に応じ採用することで旧堤体への振動影響を回避します。

- ①:ドリルジャンボで削孔断面周囲を縁切削孔および自由面作成削孔を実施し、その後ジャイアントブレーカでコンクリートを掘削解体して削孔します。

- ②:ロードヘッダでコンクリートを削り取りながら掘削解体して削孔

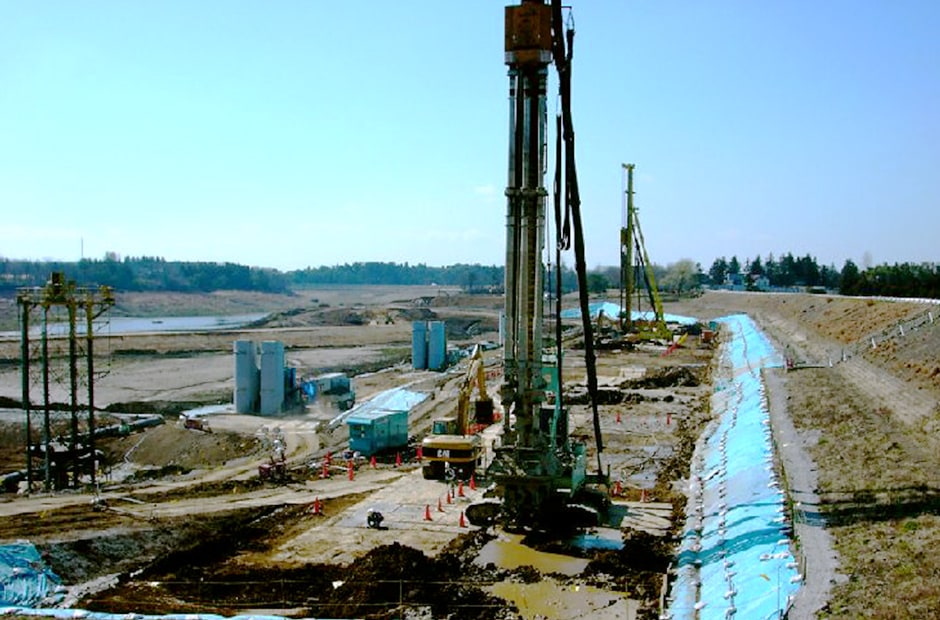

堤体削孔状況

ダム貯水低下を最小限にしての施工

ダムを運用しながらの施工となるため、貯水側上流面には削孔位置に鋼製の仮締切を設置します。

これにより、締切内部はドライアップされ堤体削孔貫通時の下流への流下を防止します。

旧堤体との接触面における止水等高い技術力を必要とします。

ダム貯水低下を最小限にしての施工

適用実績

鶴田ダム施設改造工事

場所:鹿児島県薩摩郡

竣工年:2015年3月

発注者:国土交通省九州地方整備局

規模:基礎掘削22万m3

減勢工コンクリート69,567m3

台座コンクリート3基 堤体削孔5条

土師ダム

場所:広島県安芸高田市

竣工年:2008年3月

発注者:国土交通省中国地方整備局

規模:堤体掘削22.9m

堤内てん充コンクリート220m3

五十里ダム施設改良

場所:栃木県日光市

竣工年:2003年3月

発注者:国土交通省関東地方整備局

規模:堤体掘削102m

堤内てん充コンクリート1,049m3 放流管据付2条

![]()

鎧畑ダム

場所:秋田県

発注者:建設省東北地方建設局

規模:堤体掘削29.5m

学会論文発表実績

- 「堤体削孔における上流面無振動貫通工法の施工実績について」,土木学会,第69回年次学術講演会,Ⅵ286,2014年9月(鶴田ダム)

- 「ダム再開発(リニューアル)土師ダムにおける定水位放流施設工事 ─堤体穴あけ事例─」,日本ダム協会,ダム日本,2009年

ダムかさ上げ技術

運用中の既存ダムに対する影響を最小限度とし、

貯水容量を増強するための技術

貴重な社会資本ストックである既存ダムの利水計画や治水計画の見直しに伴う容量確保のため、ダムのかさ上げ工事が近年増加しています。

ダムのかさ上げは既存ダムを運用しながらの施工となり、既存ダムの安定性確保が重要な課題となります。

そのためコンクリートダムにおいては、新旧堤体コンクリートの一体化を確保するための技術(解析・施工)が重要です。

またフィルダムのかさ上げでは、既設堤体への影響を計画から施工までの全段階で把握・管理し、実施工へフィードバックさせる情報化施工技術が重要となります。

三高ダム:平成16年度ダム工学会賞 技術賞

山王海ダム:平成14年度ダム工学会賞 技術賞

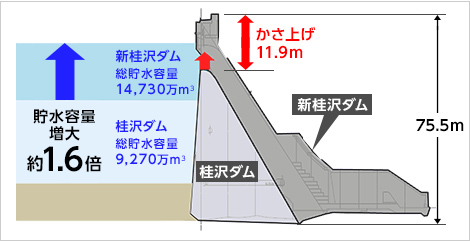

コンクリートダムのかさ上げ工事(新桂沢ダム)

フィルダムのかさ上げ工事(山王海ダム)

- キーワード

- ダム再生、再開発、かさ上げ、温度応力ひび割れ、一体化、情報化施工、挙動解析

特長・メリットココがポイント

貯水池は下部より上部の方が広がる地形となっており、堤体のわずかなかさ上げでも効果的・効率的に貯水容量を大きく増加することが可能です。

- 新桂沢ダムでは、既設の桂沢ダムを約1.2倍の高さにかさ上げすることで、総貯水容量を約1.6倍に増加させます。

かさ上げ工事の事例(新桂沢ダム)

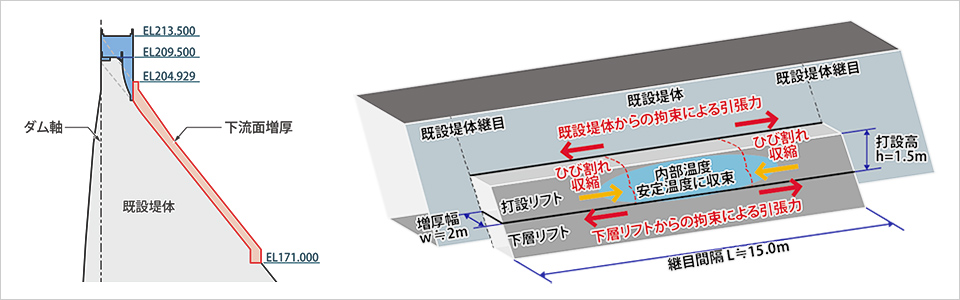

新旧コンクリートの一体化技術

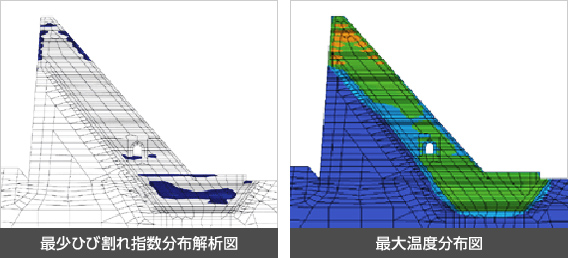

新旧堤体へのコンクリート温度応力による影響度(ひび割れ発生等)の予想・把握・低減

- 将来のダム形状とコンクリート打設速度等を想定して温度応力解析を行い、コンクリート温度とひび割れ指数等を予測し、打設計画やアンカー等の補強対策の検討へフィードバックします。

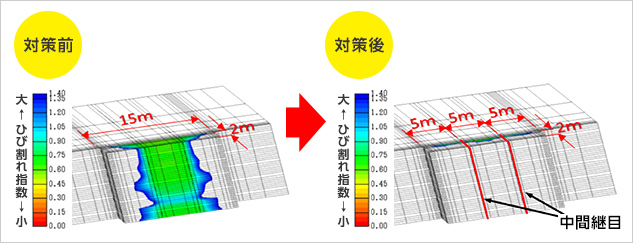

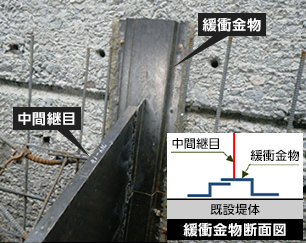

- 堤体下流面を薄層で増厚した笠堀ダムでは、事前に温度応力解析を実施し、既設の横目地(15m)の間に新たに目地(中間目地@5m)を挿入する対策を実施し、ひび割れ発生を抑制しました。

かさ上げ工事の解析事例

薄層増厚時のひび割れ発生メカニズム

対策前後の最小ひび割れ指数分布図

中間目地の設置状況

既設堤体と新堤体コンクリートの一体化

- 既設構造物の撤去は、ワイヤーソーイング工法やアブレイシブジェット工法等を用いて、既設堤体への影響を最小限度とするための工法を選択します。

- 既設堤体表面の劣化部分は、切削機(ビットローラ等)やウォータージェットを用い確実に除去します。

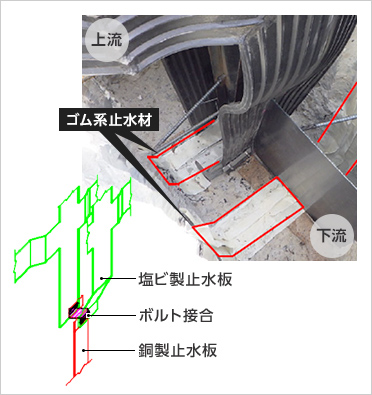

- 銅製等材質の異なる既設止水板と、新設止水板も確実に接合します。

切削機による既設堤体の削り取り(新桂沢ダム)

吊り下げ式ウォータージェットによる既設堤体の削り取り(笠堀ダム)

既設銅製止水板との接続事例(新桂沢ダム)

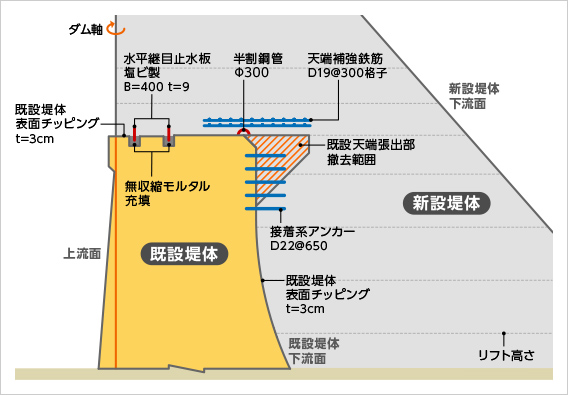

既設天端付近の新旧コンクリート一体化対策(新桂沢ダム)

新堤体コンクリートの温度差を低減し一体化

- コンクリート打込み温度の低減と越冬面付近の旧堤体コンクリートへの給熱を行うことで新旧堤体コンクリートの温度差を低減します。

- 夏期においては、練混ぜ水の冷却と冷風設備により粗骨材を冷却します。

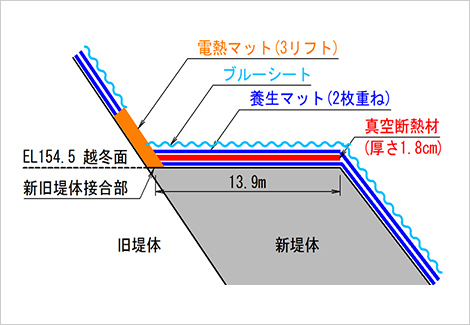

- 冬期においては、越冬面より上部3リフトの既設堤体面を電熱マットで温めるとともに、越冬面は真空断熱材と養生シートによる保温養生を行います。

越冬時の養生模式図(新桂沢ダム)

真空断熱材模式図(新桂沢ダム)

養生状況(新桂沢ダム)

適用実績

幾春別川総合開発事業の内

新桂沢ダム堤体建設

(第1期・第2期・第3期)工事

場所:北海道三笠市

竣工年:2024年3月

発注者:国土交通省北海道開発局

規模:堤高75.5m(11.9mかさ上げ)

堤頂長397.0m

堤体積59.5万m3(かさ上げ分24.5万m3)

笠堀ダム

場所:新潟県三条市

竣工年:2018年3月

発注者:新潟県

規模:堤高78.5m(4.0mかさ上げ)

堤体積25.1万m3(かさ上げ分2.0万m3)

本体掘削工5,660m3

堤体コンクリート22,872m3

既設堤体コンクリート撤去2,705m3

下の原ダム

場所:長崎県佐世保市

竣工年:2007年2月

発注者:長崎県佐世保市水道局

規模:堤高36.5m(5.9mかさ上げ)

堤頂長178.0m

堤体積7.51万m3(かさ上げ分3.17万m3)

有効貯水量218.2万m3

三高ダム

場所:広島県江田島市

竣工年:2004年3月

発注者:広島県

規模:堤高44.0m(11.4mかさ上げ)

堤頂長202.0m

堤体積11.9万m3(かさ上げ分7.8万m3)

有効貯水量55.4万m3

山王海ダム

場所:岩手県紫波郡

竣工年:2000年3月

発注者:農林水産省東北農政局

規模:堤高61.5m(24.1mかさ上げ)

堤頂長241.6m

堤体積129万m3(かさ上げ分101.4万m3)

有効貯水量3,760万m3

学会論文発表実績

- 「寒冷地におけるダムコンクリートのプレクーリング実績」,土木学会,第74回年次学術講演会,Ⅵ-702,2019年9月(新桂沢ダム)

- 「ダム堤体嵩上げ工事の施工」,土木学会,第71回年次学術講演会,Ⅵ-504,2016年9月(笠堀ダム)

- 「嵩上ロックフィルダムの施工実績」,土木学会,東北支部技術研究発表会,2002年

ダムの補強技術

堤体補強によるダムの耐震性と安定性の向上

大規模な地震に対し、水道や電力等を担う重要なインフラ設備であるダムに対しても、より高い耐震性・安定性が求められています。そのため既存ダムの設備更新とともに、ダム堤体の補強が行われてきています。

ダムの補強は、新旧堤体の一体化の確保、他のダムリフレッシュ工事と同様既存ダムを運用しながらの施工となることが多いため、既存ダムの安定性確保が重要な課題となります。

そのため、新旧堤体コンクリートの一体化を確保するための技術(解析・施工)、情報化施工技術、ダム基礎地盤の改良技術などの様々な技術を駆使して、ダムの長寿命化に取り組んでいます。

村山上貯水池堤体強化工事:令和5年度ダム工学会賞 技術賞

帝釈川ダム再開発事業:平成19年度ダム工学会賞 技術賞、平成19年度土木学会賞 技術賞

山口貯水池堤体強化工事:平成14年度土木学会賞 技術賞、平成14年度ダム工学会賞 技術賞

コンクリートダムの設備改良・補強工事(帝釈川ダム)

フィルダムの耐震補強工事(村山上貯水池)

- キーワード

- 再開発、かさ上げ、温度応力ひび割れ、一体化、情報化施工、挙動解析

特長・メリットココがポイント

国内初となる既設アースダム耐震補強工事への対応

- 山口貯水池では、既設堤体の調査方法の確立をはじめ、情報化施工技術による施工中の既設堤体の安定性を図る施工技術を確立させ、世界的にも例を見ない工事を完成させることができました。

アースダム耐震補強工事(山口貯水池)

自然環境に配慮した施工計画

- 帝釈川ダムでは、国定公園や県立公園といった豊かな自然環境を保護するため、仮設道路、仮締切も含めた施工計画において自然改変を最小にするような配慮をしています。また、猛禽類をはじめとする貴重動植物に与える影響が極力少なくなるよう、配慮した施工をしています。

自然環境に配慮した施工(帝釈川ダム)

ダム基礎地盤の改良

- 山倉ダムでは、ダム地震時安定性の向上を目的として、ダム基礎地盤の改良工事を行いました。都市土木や臨海土木で実績が多い地盤改良工事をダム耐震補強へ適用しています。

深層混合処理工法によるダム基礎地盤の改良(山倉ダム)

適用実績

村山上貯水池堤体強化工事

場所:東京都東大和市

竣工年:2023年8月

発注者:東京都水道局

規模:堤高24.2m 堤頂長318.2m

基礎掘削工13.81万m3

強化盛土盛立工17.08万m3 ドレーン工3.04万m3

佐布里池耐震補強工事

場所:愛知県知多市

竣工年:2021年3月

発注者:水資源機構

規模:堤高21.0m 堤頂長180.0m

サンドドレーン工Φ400 L=1.5m〜8m 1,359本

補強盛立工6.99万m3(購入砕石C-40)

大規模地震対策 初立池耐震補強工事

場所:愛知県田原市

竣工年:2015年10月

発注者:水資源機構

規模:貯水池内土取場掘削12.11万m3

上流側補強盛土6.1万m3

下流側補強盛土9.81万m3

仮廻し水路工Φ500 L=1,460m

帝釈川ダム

場所:広島県庄原市

竣工年:2006年6月

発注者:中国電力

規模:堤高62.4m 堤頂長39.5m

堤体積4.5万m3 有効貯水量:749万m3

浅河原調整池

場所:新潟県十日町市

竣工年:2006年2月

発注者:東日本旅客鉄道

規模:堤高37m 堤頂長291.8m

堤体積52.8万m3 有効貯水量85.3万m3

山倉ダム第一堰堤強化

場所:千葉県市原市

竣工年:2004年3月

発注者:千葉県企業庁

規模:堤高23m 堤頂長420m

堤体積53万m3(改修前)

有効貯水量450万m3(改修前)

山口貯水池堤体強化

場所:埼玉県所沢市

竣工年:2002年11月

発注者:東京都水道局

規模:堤高35m 堤体積242万m3

有効貯水量1,953万m3

学会論文発表実績

- 「中越地震により被災したアースダムの復旧実績」,北陸地方建設事業推進協議会 平成18年度建設技術報告会,2006年

- 「アースフィルダム耐震補強工事の施工計画と実績 ─山口貯水池堤体強化工事(その1)─」,土木学会,土木建設技術シンポジウム,2002年

- 「アースフィルダム耐震補強工事における技術的課題と環境保全への取り組み ─山口貯水池堤体強化工事(その2)─」,土木学会,土木建設技術シンポジウム,2002年

- 「既設アースフィルダムの安定性に着目した情報化施工管理事例」,土木学会論文集,2005年

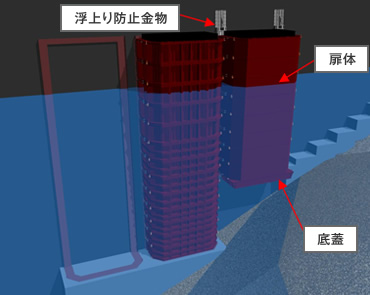

浮体式仮締切工法

ダム再開発工事における仮締切工の大幅効率化を実現

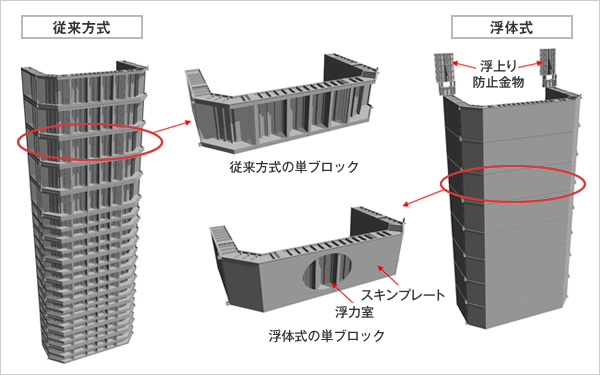

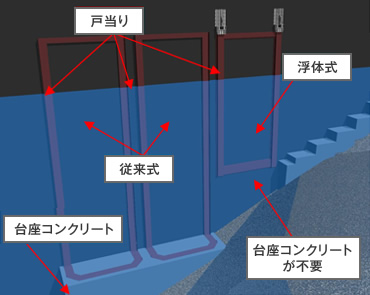

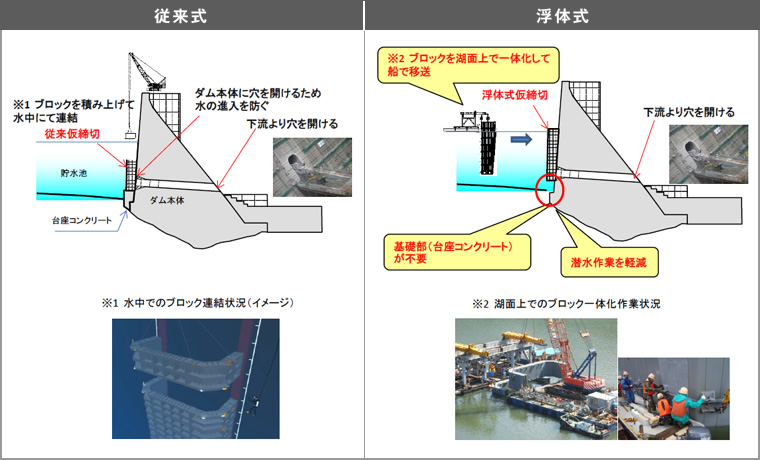

従来、ダムの再開発工事の仮締切工は、ダム堤体上流部に「コ」の字型の扉体と呼ばれる鋼製部材を積み重ねて設置し、仮締切内の水を排水する工法が一般的でした。この工法では、ダム湖底に台座コンクリートと呼ばれる構造物を構築し、扉体を自重で密着させます。ダムの湖底に台座コンクリートを構築するには、作業環境が大きく制約される大水深下での潜水作業が不可欠でした。

そこで、鶴田ダム再開発事業での仮締切工において、底蓋と一体とした仮締切扉体を浮体化し、扉体上方のダム堤体に浮上り防止金物を設置することで仮締切設備の浮力を支持する「浮体式仮締切工法」を開発しました。本工法により、台座コンクリートが不要になることから、潜水作業を削減することができます。

本工法は、国土交通省九州地方整備局、(一社)ダム技術センター、鹿島、日立造船の4者による共同開発です。

第6回ものづくり日本大賞 内閣総理大臣賞

第16回国土技術開発賞 最優秀賞

特許登録済

鶴田ダム再開発工事で曳航される浮体式扉体

関連情報

- キーワード

- ダム再開発、浮体式、仮締切、効率化、潜水作業低減、安全性向上

施工方法

浮体式仮締切工法では、仮締切扉体の両側に鋼板(スキンプレート)を貼り、これを浮力室とすることにより扉体を浮体化させます。一方で、扉体上方のダム堤体に浮上り防止金物を設置し、仮締切設備の浮力を支持します。仮締切内の水を排水する時には、水密ゴムを設けた扉体を水圧によって、あらかじめダム堤体に設置した戸当りに押しつけることで止水性が確保されます。また、従来工法の仮締切工は扉体を1段ずつ設置場所にて積み上げ連結していましたが、本工法では、浮体化した扉体をダム湖面で組み立てた上で、設置場所へ曳航し、ウインチにより引き寄せ固定します。

左側が従来工法の扉体、右側が浮体式の扉体

従来方式と浮体式の比較

鶴田ダムでの戸当たり設置状況の比較

鶴田ダムでの扉体設置状況の比較

扉体の曳航状況

据え付け完了の様子

特長・メリットココがポイント

従来の仮締切工法では、仮締切を支持する基礎部(台座コンクリート)が必要ですが、今回開発した浮体式仮締切工法では仮締切自体を浮かせ(浮体化)、基礎部を不要とし、またブロックの連結作業を湖面上で行うことができる等、潜水作業の軽減が可能となります。

従来式と浮体式の比較

適用実績

鶴田ダム再開発工事

場所:鹿児島県薩摩郡

竣工年:2019年1月

発注者:国土交通省九州地方整備局

規模:新設放流管工(堤体削孔3条)

新設取水設備工(堤体削孔2条)

上流締切台座工一式 新設減勢工一式

既設減勢工改造一式

運用中のコンクリートダムにおける

大規模堤体切削

既設コンクリートダム堤体を切削・改造して放流能力を増強

既設ダムの機能を向上させるため、放流設備の改造・増設は多くの既設ダムで実施されています。その方法としては、①ダム堤体を切削撤去してゲートを改造・増設する方法 ②ダム堤体を削孔して、放流管・ゲートを増設する方法 ③ダム堤体ではなく、地山に迂回トンネルを掘り、放流管・ゲートを増設する方法 などがあります。

「長安口ダム」、「浜田ダム」では、①の運用中の既設コンクリートダム堤体を大きく切削撤去する方法で、放流設備の改造・増設を行っています。

浜田ダム再開発:令和2年度土木学会賞 技術賞(Ⅱグループ、浜田川総合開発事業)

長安口ダム再開発:令和元年度土木学会賞 技術賞(Ⅱグループ)

第23回国土技術開発賞 入賞

既設堤体切削撤去中の長安口ダム

- キーワード

- ダム再開発、コンクリートダム、コンクリート取り壊し、無振動工法、安定性、挙動監視

長安口ダムの既設堤体切削の概要

長安口ダムの既設堤体切削の概要

長安口ダムの本体非越流部に増設される洪水吐きゲートは、幅10m、高さ26mと国内最大級の大きさであり、これを、運用中のダム堤体を幅11m、最大高さ37m、奥行き30mにわたって切削撤去し、増厚コンクリートを打設しながら据え付けます。貯水池に水を貯めた状態で施工するため、上流側を予備ゲート設備により締切ります。

既設堤体のコンクリート切削撤去に際しては、振動・衝撃等で運用中のダムに影響を及ぼさない様、無振動工法を採用しました。ワイヤーソー、コアボーリング、油圧ジャッキ等を組み合わせて、撤去用の揚重機の吊上げ能力に合わせた大きさでブロック状に分割し、順次撤去を行います。堤体切削の後、新たな洪水吐ゲートを設置します。

既設堤体コンクリートブロック分割状況

200t吊級クローラクレーンによるブロックの搬出状況

ダムを運用しながらの既存堤体切削時の施工上の注意点

堤体の安定性の確保

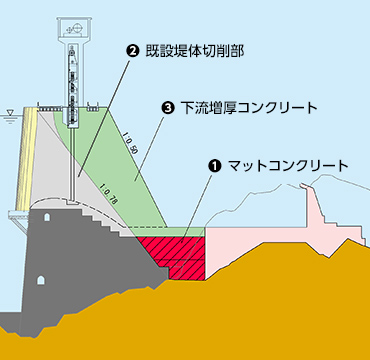

重力式コンクリートダムは、堤体コンクリートの重量で上下流方向の安定性を確保しています。運用中のダムでは、改造工事中においても所定の安全率は確保されていなければなりません。切削撤去の規模が大きい場合には、撤去に先立って、マットコンクリートを打設する等、施工中の堤体の安定性を確保する必要があります。

長安口ダム標準断面(① ⇒ ② ⇒ ③の順に施工)

残壁の挙動と変位抑制

一般にコンクリートダム堤体はダム軸方向に15mを一単位としたブロックに分割されています。切削規模が大きくなると、撤去後のブロック残壁が薄くなり、その挙動とダム軸方向の安定性が問題になることがあります。施工前から各所に観測計器を配置して挙動を監視するとともに、場合によっては、残壁と隣接ブロックを連結するといった変位・倒壊抑止工を実施することもあります。

隣接ブロックとの連結例(長安口ダム)

適用実績

H26-30長安口ダム施設改造工事

場所:徳島県那賀郡那賀町

竣工年:2020年3月

発注者:国土交通省四国地方整備局

規模(既設ダム):重力式コンクリートダム

堤高85.5m 堤頂長200.7m 堤体積28.3万m3 既設堤体切削撤去8,328m3

浜田川総合開発事業浜田ダム再開発工事

場所:島根県浜田市

竣工年:2020年3月

発注者:島根県

規模(既設ダム):重力式コンクリートダム

堤高58.0m 堤頂長184.25m 堤体積10.7万m3 既設堤体切削撤去4,144m3

学会論文発表実績

- 「既設ダムの大規模切削における堤体変位対策」,土木学会,第75回年次学術講演会,Ⅵ-104,2020年9月(長安口ダム)

- 「ダム再開発工事における堤頂部の既設取壊しおよびコンクリート工事の施工実績」,土木学会,第75回年次学術講演会,Ⅵ-102,2020年9月(浜田ダム)

- 「供用中ダムにおける大規模な堤体切削工事の施工実績」,土木学会,第71回年次講演会,Ⅵ-499,2016年9月

- 「供用中のダムの大規模切削工事における情報化施工」,土木学会,第71回年次講演会,Ⅵ-500,2016年9月

減勢工リニューアル

減勢工の早期改良を実現! ダム再生効果を早期に発現!

近年の気候変動に伴う異常気象による大雨・洪水被害の対策として、全国各地で既存ダムの放流機能を向上させるダム再生事業が行われています。放流機能の向上に伴い、ダム下流の減勢工も改造・増設する必要があるため、品質を確保しつつ、短い工期で施工できる工法が望まれていました。

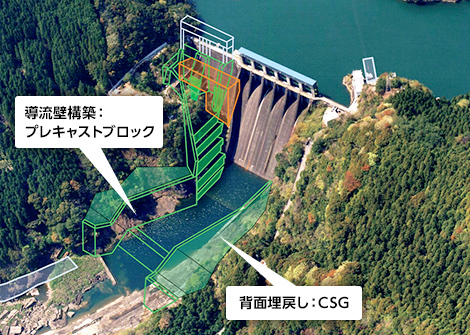

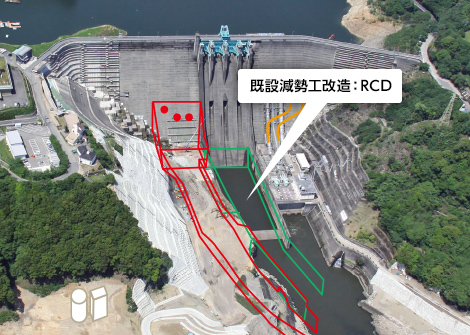

鹿島では、ダム減勢工のリニューアル技術として、プレキャストブロック(PCaブロック)とCSGを活用した導流壁の早期構築工法や、巡航RCD工法による減勢工(ダム堤体補強部:マットコンクリート)の早期打設工法を開発し、それぞれ現場に適用しています。ダム再生事業の多くが既存ダムを運用させながら行うことが求められるため、短工期での工事完了を実現し、ダム再生効果の早期発現に貢献していきます。

長安口ダム:特許登録済、第23回国土技術開発賞、令和元年度土木学会 技術賞(Ⅱグループ)、令和3年度ダム工学会賞 技術賞

鶴田ダム:2020年日建連表彰 第1回土木賞、平成29年度土木学会 技術賞(Ⅱグループ)

(1)プレキャストブロックとCSGによる

導流壁の早期構築工法(長安口ダム)

(2)巡航RCD工法による

既設減勢工改造(鶴田ダム)

関連情報

- キーワード

- ダム再生、減勢工、リニューアル、プレキャストブロック、巡航RCD工法

(1)プレキャストブロックとCSGによる導流壁の早期構築工法(長安口ダム)

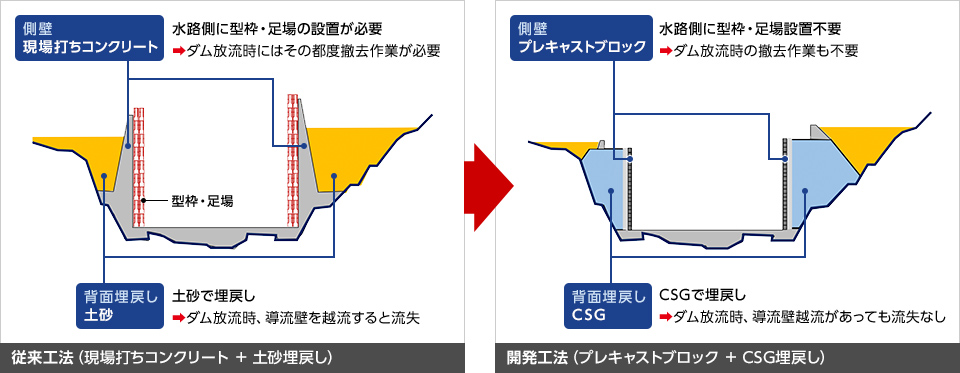

従来工法との比較

減勢工側壁(導流壁)の構築については、従来は、現場打ちコンクリート+土砂による壁背面の埋戻しで構築していたのに対して、鹿島では、プレキャストブロックによる側壁構築+CSGによる背面埋戻しで側壁を早期に構築する工法を開発し、長安口ダムに適用しました。

減勢工導流壁構築 従来工法との比較

特長・メリット

二次製品のプレキャストブロックを使用することで、側壁コンクリートの品質を向上させることができます。また、構築時に型枠・足場が不要となるため、施工期間中に既存ダムからの放流があった場合にも迅速に退避でき、施工の再開も早期に行うことが可能となります。また、CSGによる背面埋戻しを行うことで、既存ダムからの放流によるコンクリート、背面埋戻材、仮設物等の流出を防止できます。

減勢工導流壁(側壁)

プレキャストブロックの構築状況

導流壁背面

CSGによる背面埋戻し施工状況

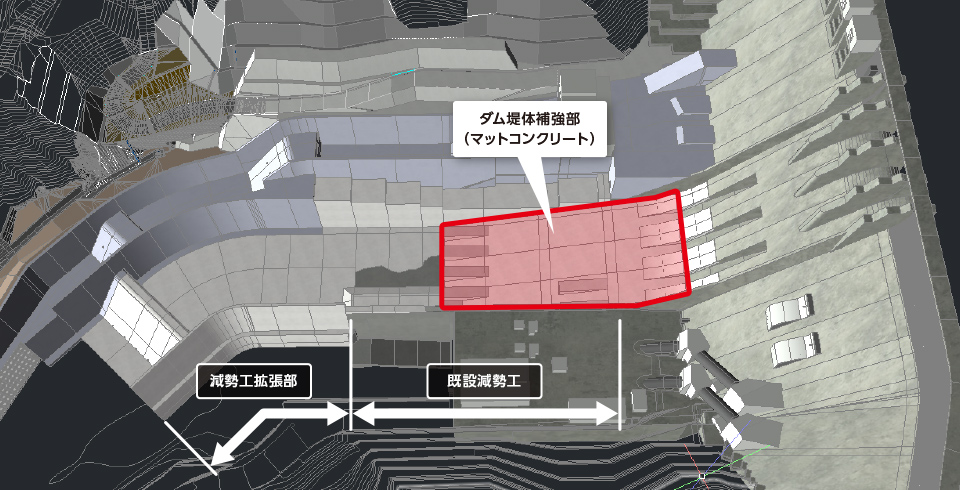

(2)巡航RCD工法による既設減勢工改造(鶴田ダム)

従来工法との比較

減勢工の一部となるダム堤体補強部(マットコンクリート)の構築については、従来は、有スランプコンクリートによる打設であったのに対して、鹿島では、巡航RCD工法により高速打設する工法を採用し、鶴田ダムに適用しました。マットコンクリートの打設に巡航RCD工法を適用するにあたり、岩着部はGmax40mm、一般部は単位セメント量=105kg/m3(Gmax80mm)のRCD用コンクリート配合の採用によって打設速度向上と、温度ひび割れ抑制を実現させました。

ダム堤体補強部(マットコンクリート) 巡航RCD工法適用箇所

減勢工床版打設 従来工法との比較

特長・メリット

高速施工が可能な巡航RCD工法をマットコンクリートに採用することで、工程の大幅な短縮が可能となります。RCD用コンクリートについては、岩着部でも打設可能な配合(一般部は骨材最大寸法80mm→岩着部:40mm)や、コンクリートの発熱による温度ひび割れを抑制する配合(通常は単位セメント量130kg/m3程度→105kg/m3)等のメニューを選択できます。

RCD打設全景(減勢工床版)

RCD打設(端部締固め)

RCD打設(岩着)

適用実績

長安口ダム 増設減勢工

場所:徳島県那賀郡那賀町

竣工年:2020年3月

発注者:国土交通省四国地方整備局

規模:減勢工増設 コンクリート67,700m3

PCaブロック:1,255個 CSG:98,800m3

鶴田ダム 増設減勢工

場所:鹿児島県薩摩郡さつま町

竣工年:2018年10月

発注者:国土交通省九州地方整備局

規模:既設減勢工改造231m

コンクリート14.38万m3(うちRCD:4.3万m3)

学会論文発表実績

- 「鶴田ダム特集 ダム本体工事」,取水と制水,No.63,2019年

- 「長安口ダム特集 洪水吐新設・減勢工増設工事」,取水と制水,No.66,2022年

- 「供用中のダム再生工事の合理化工法」,建設マネジメント技術,No.526,2022年3月