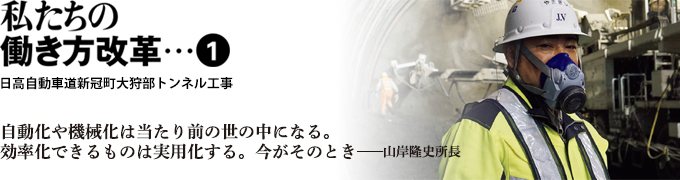

日高自動車道新冠町大狩部トンネル工事

- 場所:

- 北海道新冠郡新冠町

- 発注者:

- 国土交通省 北海道開発局 室蘭開発建設部

- 規模:

- NATM 延長2,151m 幅員13.5m

内空断面積100.3m2

- 工期:

- 2016年10月~2021年3月

(北海道支店JV施工)

4週8閉所という全社的な目標に向けて管理部門,現業部門が知恵を出し合うなか,北海道新冠(にいかっぷ)郡新冠町の「日高自動車道新冠町大狩部(おおかりべ)トンネル工事」では,すでに意欲的な取組みで成果を見せ始めている。生産性向上と柔軟な工程管理で,すでに4週6閉所と同等の閉所実績を実現している。

「同等」というのは,厳格に土日閉所を守るのではなく工程に応じて二連休や,しばしば三連休をとるためだ。平均年齢33歳の社員7名を率いる山岸隆史所長は「社員や協力会社の作業員には札幌や函館などからの単身赴任者が多く,連休をつくれないと彼らは帰省できません。せっかくの休日は家族とともにのんびり過ごせる時間を確保してあげたい」という。

そのように語る背景には遠方の現場での悩ましい状況もある。「宿舎に寝泊まりする現場の環境では,1日だけ休日があっても持て余すのが実状です。若い社員のなかにはやることがないあまり,結局仕事をしてしまう者もいて,こうした意識を変えなければなりません」。この現場ではお盆や年末年始も長めにとれるように調整し,年間104日の現場閉所に取り組んでいる。

2016年に始まったこの工事は,4週8閉所が前提となる前に入手した事業である。全体計画では月間の稼働日数は20.4日と換算されている。ほぼ週休2日を満たしているが,長期休暇などは工程に含まれていない。この条件で連休取得を可能にしたのは,トンネル工事ならではの利点もある。トンネル工事は天候に左右されにくいため,作業のサイクルが確立されれば工程が読みやすい。例えば掘進工程では100mおきに調査ボーリングが行われる。この作業に大体3日費やすために,ボーリング調査の担当以外,この間を連休に充てることができる。

一方,閉所日が増えることで懸念されるのが労働日数の減少による技能労働者の収入の目減りだ。しかし,この現場では収入面での不満の声は上がっていない。山岸所長は「北海道は冬に工事が止まる現場が多いなか,トンネルは安定して施工できます。JV構成他社や協力会社の作業員の理解を得られるのもこのような条件があるためです」と語る。最近はむしろ作業日数が減っても休みを取ろうという雰囲気に現場全体が変わりつつある。

山岸所長は労働時間削減のため,具体的に3つの方針を打ち出した。それは①時間外労働の削減,②ルーティンワークの洗い出し,③残業の事前申告の厳正化である。

①では各社員が必ず月2回ノー残業デーを設定し,行動予定表で「宣言」する。土曜出勤者は必ず代休を取得し,現場もまた月2回の閉所を実施することとした。

②では工務系業務も種別にこだわらず,事務系社員などとシェアする。それでも対応しきれない業務は,人員の追加も検討する。現場では独自に社員の業務配分を見える化するソフトウェアを開発し,タスクの偏重を回避する仕組みを構築している。

③は仕事のオン・オフの切り替えが難しい環境で,所長からの指示に加え自主的に終業時刻を決める仕組みだ。20時以降の残業を事前申請とし,申請のない場合の勤務は原則禁止とした。

切羽では多くの作業員が掘削作業に従事する

現場内の無駄を省くために山岸所長が力を入れるのが,ICTツールを活用した生産性向上の取組みである。トンネル内にはWi-Fiを敷設し,クラウドサーバを通じて現場の状況を見える化するシステムを構築した。事務所から現場まで片道30分。社員が施工・品質管理のために現場で立ち会う際の,坑内での待機時間(ロス)を解消できたうえ,事務所でのデスクワークに充てる時間を捻出した。また,現場独自に開発した「持込機器管理システム」や,工程管理専用のICTツールの導入も,社員の業務時間の少なからぬ部分を占めていた書類作成の手間を大幅に削減している。

ICTツールの活用は,土木管理本部主宰の「生産性向上推進タスクフォース」での情報交換から得たものである。現場での試行は継続的にフィードバックされ,実用性のより高い仕様となって今後全社に水平展開される。新しいシステムの導入は軌道に乗るまで一定の時間を要するが,山岸所長にはそれでも粘り強く使い続ける理由がある。「近い将来,自動化や機械化は当たり前の世の中になります。それに向けて,効率化できるものは次々と実用化しないといけない。今がまさにそのときなのです」。

「生産性向上のポイントは現場事務所のデスクワークをいかに効率化するか,それに尽きる」と語るのは小林真悟次長。この現場で次席として山岸所長を支える。「持込機器管理システム」は現場が独自に開発した,工事機械の一括管理システムだ。機械1台ごとにステッカータイプの二次元コードを与え,現場で支給したタブレット端末でこれを読み込むと画面にチェックリストが表示される。協力会社社員によるチェックの結果は,クラウドサーバを通じて現場事務所で確認できる仕組みだ。点検から書類作成,メンテナンス記録,ランニングコスト情報の収集までを一元化する。これまで紙ベースで行われてきた膨大な点検表を,クラウドサーバを介して管理することで書類作成の手間が大幅に削減された。小林次長によれば,この工事全体で扱う点検表は大型の書類ファイル20冊分になるという。これまでは機電系社員が1人で担当していたが,人手不足の現場では土木系社員が担うことも。「機械が壊れたら工事が止まってしまう。生産性向上はもちろん,工事の安全安心にも寄与する強い味方です」(小林次長)。

タブレット端末に表示された点検画面。機械1台ごとに割り当てられた二次元コードで呼び出す仕組み

Wi-Fiアンテナは100mおきに設置されている。「点検結果は現場からクラウドサーバ上にアップできるので現場事務所でも逐次確認できる」と小林次長

北新建設 作山重樹 所長

久保田組 櫻井永謹 工事主任

丸磯建設 永徳健児 さん

作山 まとまった休日をいただけるので,家族サービスの時間がとれ,心身ともにリラックスできています。難点は機械の撤収作業があり,休日前は早く仕事を切り上げなくてはならないことです。通常よりも仕事量が減るので工事の進捗が気になりますね。

永徳 今は休めていても工期が後半にいくにつれて進捗確保がシビアになるので気が抜けません。幸い,この現場は雨が降っても工事ができますが,他の工種などでは今後の課題になっていくと思います。

作山 当社は日給月給制ですが,収入の面では現在の労務賃金の水準が恵まれていることもあって,皆から不満の声は出ていません。工期が長いため,仕事が途切れずに続くのも利点の一つだと思います。

櫻井 当社は電力会社からの継続的な受注があるため,失業保険を受けることはありませんでした。4,5年前に,日給月給制から月給制に切り替わりましたので,閉所日が増えることは収入に影響しません。

作山 この現場で初めて触れた「持込機器管理システム」は高齢のオペレーターの人たちがタブレットを使いこなすにはまだ時間がかかりそうです。今は操作できる社員が持って機械を順に回っている状態です。

櫻井 ICTツールの活用は当初やりづらさも感じましたが,すぐに慣れました。トンネル内のWi-Fiの通信速度がもっと速いといいですね。

永徳 これまで紙で提出していたものがデータでのやりとりに変わったのは,こちらの作業も飛躍的に楽になりました。