パナマ湾に浮かぶ漁船と近代的高層ビル群

©alamy.com

パナマ運河のカリブ海側の要所

ガトゥン閘門 (こうもん)

パナマと聞いて何が頭に浮かぶだろう。パナマ運河,パナマ帽,パナマ文書などだろうか。南北アメリカ大陸と太平洋,大西洋の結節点に位置するパナマは7万5,000km2と,北海道より一回り小さな国土に440万人ほどの人が住んでいる。首都はパナマシティ。スペインの植民地時代より交易や政治上重要な交通の要所として発展してきたが,それがパナマ運河開発の大事業へとつながった。

スペイン文化を起源とする,

パナマの民族衣装「ポジェーラ」

で踊る女性

©alamy.com

19世紀にフランスの実業家フェルディナンド・レセップスが開発に着手した後,紆余曲折を経て米国の手により1914年に太平洋と大西洋を結ぶ全長80kmの運河が完成する。本誌の読者であれば建設工事への日本人技師・青山士(あきら)の貢献をご存じかもしれない。運河は1999年末に米国から返還されたが,スペイン系文化の歴史と並んでパナマにおける合衆国の影響は引き続き強く,金融,運輸そして地政学の要所として変化を続けている。旧市街のコロニアル様式の建物と金融街の近代的なビル群が併存する独特の街並みを背景に,貿易や運河建設でやってきた様々な人たちの末裔が街にコスモポリタン的雰囲気を与え,文化混淆(こんこう)を生んでいるのだ。

パナマシティ旧市街の植民地様式の建物

©alamy.com

*

文化の混淆は音楽にも影響する。1960年代後半,スペイン語圏カリブ海の音楽をベースに,ジャズ,ソウルなどが混じり合った「サルサ」がニューヨークで生まれ,瞬く間に中南米全体に拡大した。その誕生には合衆国の自治領であるプエルトリコが米国とラテンアメリカの音楽文化をつなぐ役割を果たしたが,パナマからも重要なスターを輩出したのは当地も両者の接点だったためだろう。社会問題を取り上げ世界で最も売れたサルサの名盤「Siembra(シエンブラ)」(1978)はウイリー・コロンとパナマ出身のルベン・ブラデスの共作だ。

サルサの音楽家,パナマ出身のルベン・ブラデス

©alamy.com

カリブ海では欧州の植民地政策,奴隷貿易などの残念な歴史を背景としてヨーロッパのメロディにアフリカのリズムが溶け合った音楽が多く生まれている。前述のサルサもキューバのソンやマンボ,チャチャチャといった音楽にルーツがあり,トリニダード・トバゴではカリプソやソカという音楽や産油国ならではのドラム缶を使ったスティール・パンという楽器をつくり出している。ドミニカ共和国にはメレンゲやバチャータ,コロンビアにはクンビアやバジェナート,ベネズエラにはガイタと音楽の宝庫だ。

現地のお祭りで楽しまれる地元固有の音楽もある

©alamy.com

**

さて,パナマ運河建設に従事した人はレセップスの工事開始以来累計約50万人にのぼるといわれるのだが,スペインなどのヨーロッパ出身や,カリブ海諸国からはバルバドス,トリニダード,ジャマイカなどから人々がやって来て,工事が終わった後も住み続ける人たちのコミュニティが残された。

パナマのジャマイカ人コミュニティでは1960年代後半にジャマイカで生まれた音楽であるレゲエがよく聴かれ,首都やコロンなどの都市部に広がった。特に強いリズムが特徴の「ダンスホール」と呼ばれる80年代のレゲエは人気が高く,パナマ出身の歌手レナートによるスペイン語のダンスホールが生まれる。そしてエル・ヘネラルによるジャマイカのシャバ・ランクスの「デン・ボウ」のカバー曲「ソン・ボウ」や「ムエベロ」(1991)は,後の2000年代にラテンアメリカ全体を席巻し世界的ヒットとなる音楽の誕生に大きく影響を与えた。「レゲトン」だ。

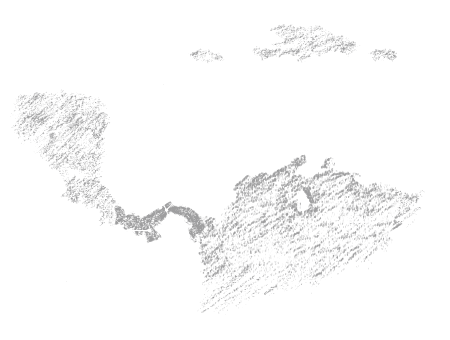

レゲトンのリズムで踊るプエルトリコの若者たち

©alamy.com

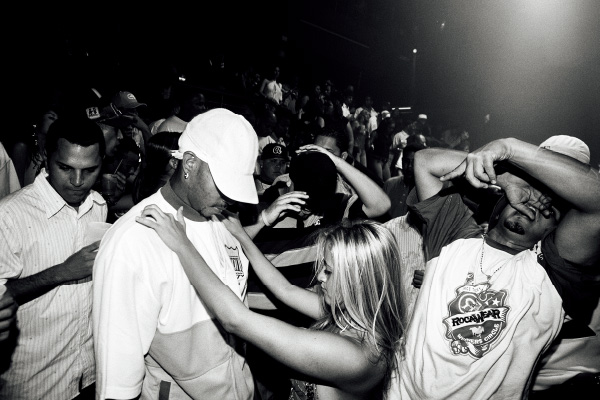

「レゲトン」は前述のスペイン語の「ダンスホール・レゲエ」に米国原産の「ヒップホップ」のリズム,即興のスペイン語で歌う「スパニッシュ・ラップ」がラテンアメリカ感覚で溶け合ってできた強いリズムの音楽である。合衆国自治領でありながらスペイン語が日常語というラテンアメリカ文化圏のプエルトリコがその誕生に大きな役割を果たした。筆者はその頃プエルトリコに住んでいたが, 当時まだ決まった名前はなくラップ&レゲエとかアンダーグラウンドと呼ばれていたのを思い出す。CDなども出ておらず,若者の集まる「ザ・ノイズ」などのクラブでDJがリズムマシンやレコードのミックス,スクラッチからつくる音に歌詞を乗せていくような荒々しいものだった。正直今日のような世界的なポップスの一部になるとは想像しなかったが,若者世代の感覚が反映したその音は新鮮で,中南米全体に広がる予感がした。

レゲトンを生んだクラブ

「ザ・ノイズ」

提供:伊藤嘉章

***

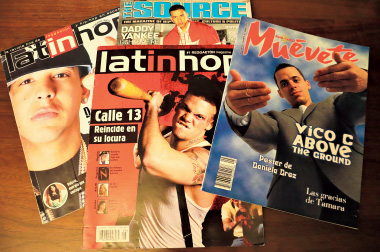

スペイン語で「大レゲエ」の意味も持つレゲトンと呼ばれるようになったのは2000年を過ぎたあたりだった。2003年にダディ・ヤンキーによる「ガソリーナ」の大ヒットで世界に広まった。当時米国では国内最大のマイノリティ人口が「黒人/アフリカンアメリカン」からスペイン語が母国語の国出身の「ヒスパニック/ラティーノ」へと順位が入れ替わった時期だったのが象徴的だ。

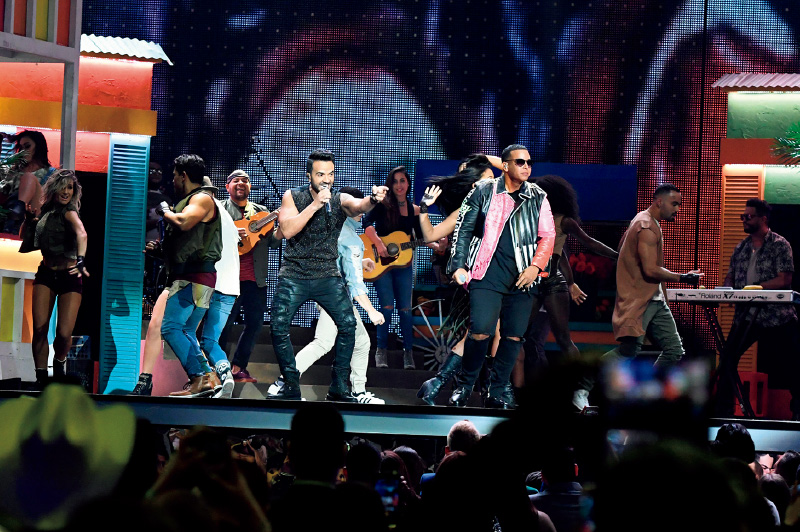

そして2017年にルイス・フォンシとダディ・ヤンキーの「デスパシート」がスペイン語の曲として歴史的な大ヒットとなり,レゲトンが一つのジャンルとしてポピュラー音楽の中での地位を固めることとなった。現在レゲトンはより洗練され,落ち着いたリズムと哀感のある歌が特徴の「ラテン・トラップ」という音楽や各国独自の音楽との融合も起こっており,パナマでも「カネーラ」というジャンルが生まれている。

レゲトンの地位を固めたルイス・フォンシ(左)と

ダディ・ヤンキー

©alamy.com

21世紀に入りラテンアメリカ有数の都市開発が進み,2016年には運河拡張工事も竣工したパナマだが,この文化・経済・交通の結節点から今後も魅力的な音楽が生まれてくるのが楽しみだ。

レゲトンの大躍進により専門誌の発刊も相次いだ

提供:伊藤嘉章

[Listening]

La Perla /Calle 13 featuring Ruben Blades(2009)

パナマのサルサの大歌手,作曲家のルベン・ブラデスとプエルトリコのレゲトンのスター,カジェ・トレセという社会問題に強い意識を持つ両者がコラボレーションした曲。プエルトリコの庶民が住む地区「ラ・ペルラ」への賛歌。

※視聴する際は、音量にご注意ください。