- 前ページへ

- 次ページへ

下水道施設

循環のみちを実現します

近年、下水道施設へのニーズは多様化しており、衛生的な生活の保持、河川や湖沼などの水環境の保全から浸水被害のための対策まで、様々な機能・役割を担っています。

また、下水処理場で大量に発生する下水汚泥についても、緑農地への還元やバイオマス資源としてのエネルギー利活用など、様々な資源循環が進められています。

鹿島は下水道施設において、豊富な施工実績に加え、資源循環や新たな価値の創造など、社会ニーズに合わせた最適な提案を行います。

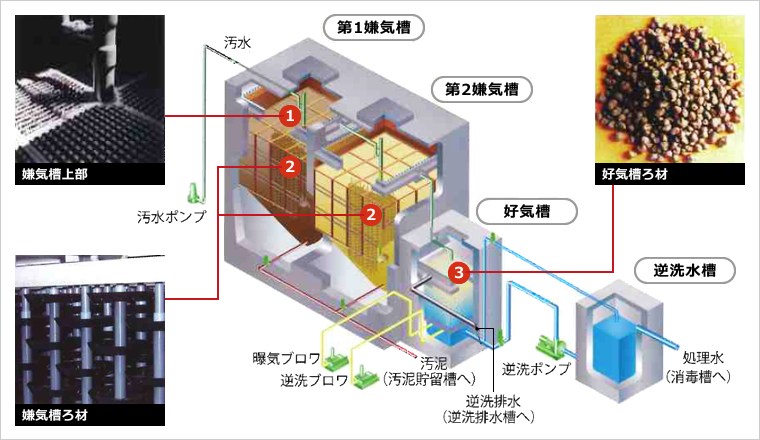

嫌気・好気ろ床法

市町村が実施する下水道事業のなかでも小規模下水においては、財源および専門技術者の確保が困難であるため、維持管理費がかからず、運転管理の容易な下水処理方式が求められています。

嫌気・好気ろ床法は、電気料金・汚泥処分費・運転管理費などを他の処理方式に比べて大幅に削減できるとともに、供用率に合わせて段階的な建設が可能な下水処理方式です。また、将来の水質規制強化に伴う増改築も容易です。

特長

- エネルギーの消費が少ない

有機物の半分以上を酸素不要の嫌気処理で分解するため、省エネルギーです。 - 汚泥発生量が非常に少ない

嫌気槽で有機物がメタンガスと炭酸ガスに分解されるため、汚泥発生量が他の処理方式に比べて非常に少なくなります。 - 運転管理が容易

機械設備が少なく返送汚泥が不要で巡回管理にて対応できるため、運転管理が容易となり維持管理費も安価となります。 - 敷地面積が少ない

施設が立体的であるため、小さい敷地面積での建設が可能となります。 - 安定した処理性能

処理のための微生物はろ材に固定されており、処理機能は運転技術に影響されにくいため、処理性能が非常に安定しています。

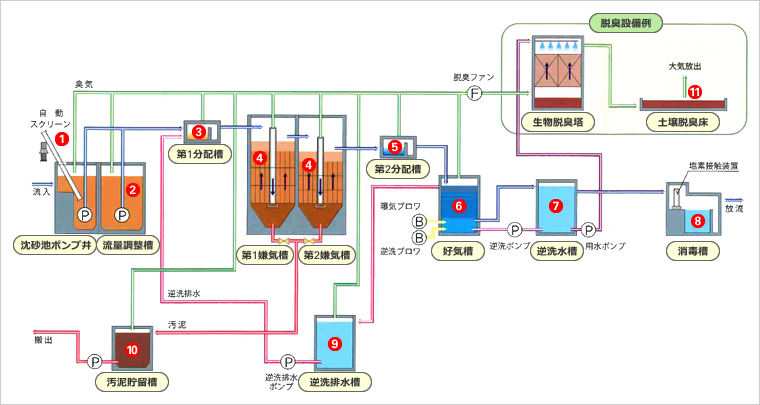

処理フロー

処理フロー図

処理の流れ

- 自動スクリーン:流入汚水中のごみなどを除去し、後段の処理槽の機能低下を防止します。

- 流量調整槽:流入汚水の流量を調整しながら、汚水ポンプにより第1分配槽に送ります。

- 第1分配槽:系列ごとに配置した嫌気槽に汚水を均等配分します。

- 嫌気槽:皿状ろ材に嫌気性微生物を付着させ、この微生物により、汚水中の汚濁物をメタンガスなどに分解処理します。

- 第2分配槽:嫌気槽で処理された汚水を系列ごとに配置した好気槽に均等分配します。

- 好気槽:多孔質の粒状ろ材に好気性微生物を付着した生物膜により、汚濁物を除去します。

- 逆洗水槽:好気槽で最終処理された水は、好気槽ろ材の洗浄や場内の散水などに利用するため、この水槽に貯留します。

- 消毒槽:川へ放流する前に、大腸菌などを塩素で消毒します。

- 逆洗排水槽:好気槽の逆洗排水を一時貯留し、第1分配槽へ戻します。

- 汚泥貯留槽:嫌気槽から引き抜いた汚泥をここに貯留します。

- 土壌脱臭床:各施設で発生する臭気ガスを土壌中に生息する微生物により分解します。

嫌気性処理と好気性処理の違い

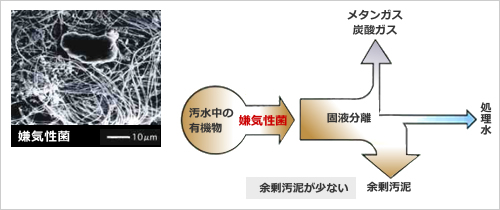

嫌気性処理

酸素を必要としない微生物によって有機物を分解・除去します。そのため、固液分離後の余剰汚泥が少なくなります。

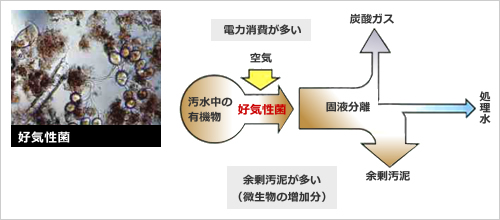

好気性処理

酸素を必要とする微生物によって有機物を分解・除去します。酸素供給のため空気を送りこみますが、電力消費が多くなり、また、微生物が増加するため余剰汚泥が多くなります。

嫌気槽好気槽 概略図

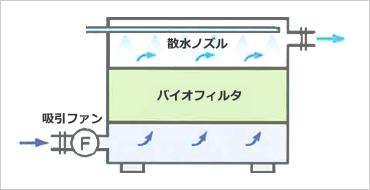

BADOS®(生物脱臭システム)

BADOS(バドス)は、下水処理場や工場等で発生する臭気および揮発性有機化合物を、担体に付着した微生物で処理する低ランニングコスト型生物脱臭システムです。

有機物を炭酸ガスと水に分解してエネルギーを得るという微生物の働きを利用した生物脱臭システムで、様々な臭気源から発生する成分を分解し無臭化します。

物理的・化学的処理脱臭方式と比較してランニングコストが大幅に軽減され、周辺環境対策に最適で二次公害の発生もありません。

特長

- 微生物によって臭気を分解するため、他の脱臭システムと比べてランニングコストが飛躍的に低減されます。

- フィルタの維持管理も簡易で、複雑なメンテナンスも必要ありません。

- 排ガスや排熱など二次公害を発生させません。

- 原臭気濃度の大きな変動に対しても常に安定した脱臭性能を発揮します。

- 下水処理施設、排水処理施設、食品工場、畜産関連施設など広範囲の臭気源に対して適用可能です。

脱臭プロセス

- 処理場から発生した臭気ガスはファンによって吸引され、フィルタ中の水分に溶け込みます。(フィルタは通気性・保水性の良いピートと圧密防止材によって構成されています。)

- 溶け込んだ臭気成分は高密度の微生物により炭酸ガスと水に分解されます。

- 微生物は担体に固定されており、活動に必要な水分を補給するだけで連続使用されます。

散水ノズル方式

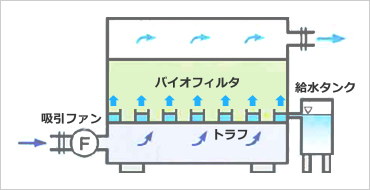

毛管浸透方式

フィルタへの給水方法は、散水ノズル方式と毛管浸透方式の2つのタイプがあります。

散水ノズル方式

フィルタの上方に取り付けたノズルから散水することにより、給水します。

毛管浸透方式

フィルタ下面のトラフに、給水タンクから供給した水を蓄え、そこから毛管現象により給水します。

毛管浸透方式によって以下の点が改善されました。

- 臭気ガス流入段階での臭気成分と水分の接触効率の向上

- 散水によるフィルタの圧密なし

- フィルタの乾燥に応じて自動給水されるため散水設備が不要

- 省エネルギー効果が高く、低コストが実現

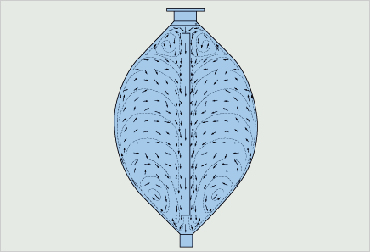

卵形消化槽

卵の形をしたPC製の汚泥消化槽で、1983年に鹿島が日本初として完成させました。従来の円筒形消化槽と比較して水密性、気密性、保温性、消化効率に優れています。形状的に死水域(流れのない場所または流れが渦状になる場所)ができにくくスムーズに攪拌されることにより、汚泥や温度の均一化、消化ガス気泡の拡散が効果的に行われ、攪拌動力も円筒形の約半分ですみます。

また、上部と底部がすぼまっているため、スカムの発生が少なく、スカムや土砂の除去を容易に行うことができます。

※PC=プレストコンクリート。コンクリート構造の一種。

PC卵形消化槽(横浜市北部汚泥処理センター)

卵形消化槽内部で効率よく消化する様子

資源循環(下水汚泥のバイオマス利活用)

下水処理場から排出される下水汚泥(濃縮汚泥)は年間約7,500万トンと膨大な量です。

そのほとんどは脱水処理や焼却処理による減量化ののち処分されていますが、従来の処理ではそれぞれに課題があります。また一方では、この下水汚泥をバイオマス資源として利活用し、下水処理場内および周辺地域へ熱や電力としてエネルギーを供給する取り組みが注目されています。

鹿島では下水汚泥を資源としてとらえ、汚泥消化や焼却が抱える課題を解決可能とした減量化技術や、地域の生ごみなどを集めバイオマス資源としてエネルギー活用する技術を保有しており、地域や環境にも配慮した一歩先を行く下水道施設の新たな価値の創造を目指して取り組んでいます。