先端と文化の融合がコンセプト

羽田空港は国内外の文化が交差する場所だ。この地から食・音楽・観光など多彩な日本文化を発信することで,ヒト・モノ・コトが分野を超えて独自のコミュニケーションを形成し,羽田ブランドの創造と育成を実現しようというねらいがある。

プロジェクションマッピングやMR(複合現実)などの最先端テクノロジーを活用したデジタル体験型商業施設『羽田出島|DEJIMA by 1→10』(以下,羽田出島)では,今年4月から日本の伝統文化に触れ,学ぶ地方創生をテーマにした『縁日|ENNICHI by 1→10』を開催。お祭りに欠かせない「縁日」を最新デジタル技術を用いて再現し,遊びながら学べる体験型コンテンツが提供されている。

羽田出島を担当した日本空港ビルデング事業開発推進本部の池田篤課長代理は,本施設の目的について次のように話す。「大田区を,海外との玄関口として日本の技術や文化を発信する拠点にしたいという大田区の考えに私たちも共感しています。来日した海外の方々が,最後にタッチポイントとしてHICityに立ち寄り,日本の文化に触れ,また日本に訪れたいと思っていただく,そういう役割を果たしたいと考えています」。

エデュテインメントコンテンツ『縁日|ENNICHI by 1→10』

集積し発展していく文化の発信

そのほか,文化の発信施設として,音楽イベントだけでなくさまざまなニーズに対応できる国内最大級の約3,000人(スタンディング時)を収容可能なライブホール「Zepp Haneda(TOKYO)」,戦闘機のフライトシミュレーターを導入した日本初の体験型施設「LUXURY FLIGHT」,600人以上の国内外の会議にも対応できる宿泊施設を併設したコンベンション「コングレスクエア羽田」などの施設がある。

現在開設しているもののほか,アート&テクノロジーセンターや多様な日本の食文化を国内外に発信する新業態の飲食施設も併設する予定だ。

Zepp Haneda(TOKYO)

LUXURY FLIGHT

実証実験フィールドとしての活用

HICityにはモビリティ,健康医療,ロボティクスなどの先端産業を核とした企業が集積し,さまざまな実証実験が展開されている。

羽田みらい開発がBOLDY,マクニカ,日本交通,当社の協力のもと運用を進めている自動運転バス「NAVYA ARMA」(ナビヤアルマ)もそのひとつ。NAVYA ARMAは11人乗りのEVバスで,高精度3Dマップを使い,3D LiDARなどで障害物を検知しながら,あらかじめ設定したルートを低速で自動運行する。HICity内で定常運行を行っており,来訪者は無料で乗車できる。

2021年9月にはHICity内で完全無人による自動運転バス3台の同時運行を検証,同年12月にはHICityと羽田空港ターミナル間の公道を含む往復のルートで一般客を乗せた実証実験を行った。また,一定期間の安定運行で走行中の危険がないことを確認できたことから,当初車内オペレーターが行っていた一時停止後の走行再開やドアの開閉,時刻表に合わせた発車などを自動化し,遠隔地からの急停止や発車操作をできるようにするなど,実運用に向けた開発が進んでいる。

定常運行が行われている自動運転バス「NAVYA ARMA」

公道での実証実験とそのルート。一般車両の交通量が多いHICityと羽田空港第3ターミナル間の都道311号環状八号線を含む公道で行われ,これまでの技術的見地を実証した

実証実験の概要

- 期間:

- 2021年12月11日~30日

- 運行時間:

- 10時から15時30分(12時から13時を除く)

- 走行距離:

- 往復約3.9km

- 走行時間:

- 往復約30分(片道約15分)

- 走行速度:

- 最大20km/h

トヨタ自動車が開発を進めている「e-Palette」の実用化に向けた実証実験も,ここHICityで行われた。e-PaletteはAutono-MaaS※専用EVの自動運転バスで,2020年12月にはサービス提供を支える運行管理システムを公開,複数の車両を同時に制御するという実証実験の場としてHICity内の駐車場とデンソーのテスト路が使われた。

HICityは,そのフィールドを提供することで,最先端技術の創造・発信への取組みを支援する役割も果たしている。

※Autonomous VehicleとMaaS(Mobility as a Service)を融合させたトヨタ自動車による自動運転車を利用したモビリティサービスを示す造語

HICity内で実証実験を行うe-Palette

先端技術が集中するメリット

自動運転を中心とした研究開発を進めているデンソーは,HICity内の研究開発や実車実証を行う拠点「先端モビリティセンター」に入居し,「Global R&D Tokyo, Haneda」を開設した。自動運転の企画・開発を行うオフィスに加え,試作品の車両への搭載などを行う車両整備棟と実車評価用のテスト路を備え,研究開発から実車実証までを一貫して進める。

デンソーがHICityに入居する目的は,当該エリアが公道で実験ができる国家戦略特区としての地の利に加え,周辺に集結している大田区のものづくり企業との連携に期待しているからだ。今後さらに技術の集積が進み,羽田エリアが自動運転の新たな拠点になると注目されている。

今年4月,川崎重工業は,ロボットのオープンイノベーションを目指した「Future Lab HANEDA」を開設。ロボットレストラン「AI_SCAPE」では,一般客が利用できるレストランとして食事やサービスの提供を通じ,同社のロボット開発を加速させる。

各企業が首都圏の空の玄関口である羽田エリアから世界に向けて,社会変革イノベーションの創出を目指している。

先端モビリティセンターの車両整備棟と実車評価用のテスト路

ロボットレストラン

「AI_SCAPE」の実証実験

―川崎重工業

「Future Lab HANEDA」

日本初の国産・産業用ロボットを開発,その分野では50年以上の経験と実績を持つ川崎重工業は,コックもウェイターもすべてをロボットが行う未来型レストラン「AI_SCAPE」をHICityに開設し,オープンイノベーション施設として運営している。その取組みと目的を取材した。

川崎重工業

精密機械・ロボットカンパニー

ロボットディビジョン

グローバル戦略部 企画運営課 課長

合田一喜

実証実験を行う2つのエリア

「Future Lab HANEDA」は,ロボティクスを活用した社会課題解決のための実証実験を行うオープンイノベーション施設だ。未来につながるエコシステム(持続可能なサービスの生態系)を構築していくことを目指した「羽田共創プロジェクト」の一環として2022年4月に開設された。

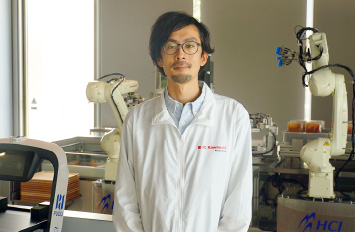

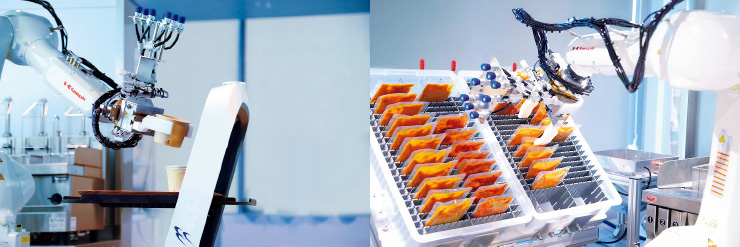

Future Lab HANEDAは,主に2つのエリアで構成されている。ひとつは,新たなロボットの社会実装として,調理・配膳などの作業をすべてロボットが行うことを目標としたレストラン「AI_SCAPE(アイ・スケープ)」。もうひとつは,ヒューマノイドロボット「Kaleido(カレイド)」や,自走ロボット「Nyokkey(ニョッキー)」など,開発中のものを含めた最先端のロボットを設置し,スタートアップや研究機関が開発したプログラムを実証するラボラトリー「YouComeLab(ユーカムラボ)」だ。つまり,AI_SCAPEが実証実験の場,YouComeLabが実験室の役割となる。

AI_SCAPEは外からも中がよく見えるオープンイノベーション施設

写真奥がAI_SCAPE,手前がYouComeLabイノベーション施設

ロボットレストランでの実証実験

現在の目標は,ロボットが下げ膳をできるようにすること。それが可能となれば,レストランにおける一連の作業すべてをロボットが担うという一定の目標を達成する。「われわれは単にロボットレストランをつくりたいわけではありません。さまざまな条件下で起こる問題をクリアしながら,このロボットをいろいろな分野に汎用していくことが最終的な目的となります」と運営を担当する合田課長はいう。

環境をオープンにしているため,差し込む太陽の光でセンサーが誤作動を起こすこともある。「工場の整ったなかで実験していても限界があり,実際に現場で適用することで得られる知見が大切です。このレストランは今後ますます進化していきます」。

調理ロボット

羽田エリアのポテンシャルを

有効活用

関西圏に強い基盤を持つ川崎重工業にとって,HICityにおける事業展開は,やはり海外・国内各地へのアクセスの良さが最大のメリットとなる。

また,HICityには入居している企業同士で交流できるイノベーション環境があると話す合田課長。「始まったばかりで,これから何が生み出せるのかはわかりませんが,これまでのところ予想を超えるいいフィードバックを得られています」。これまで取引がなかった分野や企業からのアプローチも増えたという。

ロボット産業はこれまで自動車と半導体製造装置が大きな市場だった。最近では,食品関係や,手術支援ロボ「hinotori」など医療関係にも市場が広がっている。

休日は家族連れで賑わうHICity。「訪れた子どもたちが,将来ロボット開発の技術者を目指してくれたらうれしい」と合田課長は笑顔で語る。

ウェイター役のNyokkeyが4卓あるテーブルの配膳を担当している