嵩上げを行う新桂沢ダム

ダムの機能とは?

そもそも、「ダムの機能」とはいったいどのような機能でしょうか?

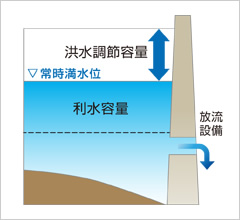

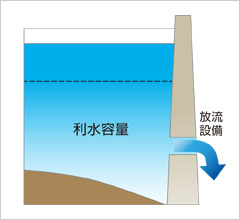

ダムの機能には豪雨時に水量を調節する「洪水調節機能」、飲料用水・農業用水・工業用水に用いられる「利水機能」、水力発電に利用する「発電機能」等があります。これらの機能のうち、複数の機能を有するダムを「多目的ダム」と呼びます。

その中で近年注目されているのが洪水調節機能です。ダムでは、大雨時に川に流れ込む水の一部を貯め込むことにより、下流の河川に流す水の量を低減し、周辺地域の水害を防止、軽減しています。多目的ダムにおいては、洪水前にあらかじめ水位を下げておき、流入する水量を貯めて下流への放水量を低減する「洪水調節」を行います。これまでもダムの洪水調節機能によって下流域の水害が防止・軽減された例が数多くあります。

洪水調節イメージ

通常時

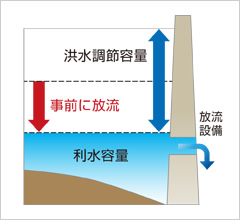

大雨前

台風などの大雨が降る前に、利水容量の一部を事前に放流することで洪水調節容量を増やしておく。

大雨後

大雨が降った後、ダムにため込んだ水を、下流に対して安全な量を放水し、通常時の洪水調節容量まで水位を下げる。

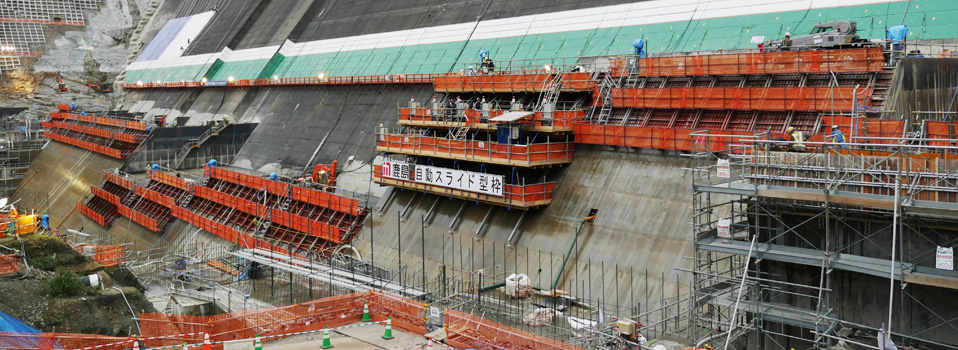

ダム再生の具体的手法

局地的な豪雨が頻発する中、こうしたダムの洪水調節機能が改めて見直され、今注目されているのが、既設のダムを運用しながらダムの機能を向上させる「ダム再生」なのです。

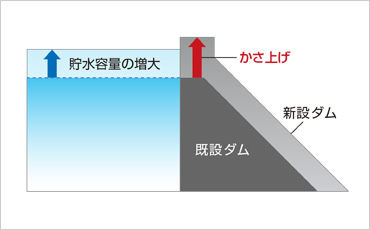

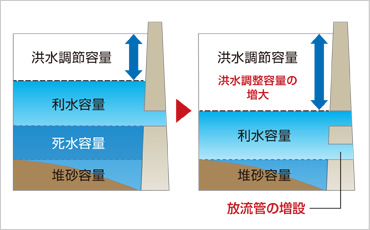

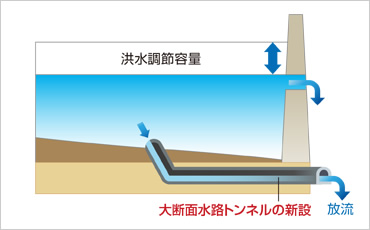

具体的には、ダムのかさ上げによる貯水容量の増大、放流管の増設などによる洪水調節機能の強化等のハード対策と、運用の改善等のソフト対策があります。

①かさ上げによる貯水容量の増大

②放流管の増設による洪水調節機能の強化

③大断面水路トンネルによる放流能力の増強

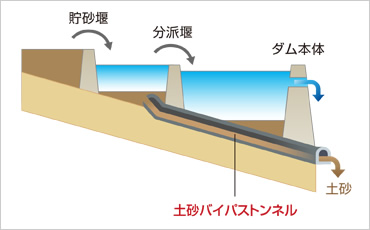

④堆砂対策の高度化

(国土交通省資料「ダム再生ビジョン」より作図)

この他にも、流域全体の洪水調節を複数のダムを連携させて行ったり、近接するダム間を放水トンネルで結びネットワーク化することで、水の有効利用を図る川治ダムと五十里ダムの例などがあります。