高所から見るミナークシ寺院とマドゥライの街。広大な寺院を中心に直交する軸線上に都市が広がる。寺院の平らで大きな屋根からゴプラム(塔門)が突き出ている

門前町らしくない参道

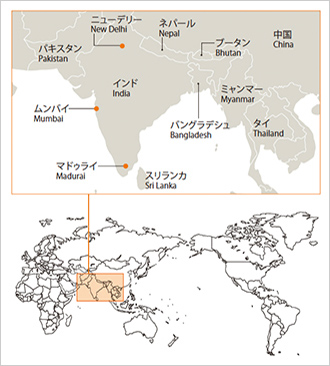

インド南部の都市マドゥライ。その都市の骨格をつくっているのは,街の中心に位置し,南インド最大のヒンドゥー教寺院といわれるミナークシ寺院である。

一般に門前町とは,有力な寺院や神社の前に開かれ,山門や鳥居に至る参道を中心に栄えた町をいう。日本では著名なものとして,長野の善光寺,成田山の新勝寺,東京浅草の浅草寺などがあり,海外でも多く見られる。そのいずれもが軸線となる参道の両側に町がつくられ,一番奥に配置される寺院や神社の象徴性を高めている。

しかしマドゥライは,多くの門前町のようなリニア状ではなく,巨大なミナークシ寺院を中心に直交する軸線上から東西南北に4本の参道が延び,都市が四方に広がっているのだ。

八百万の神々に覆われたゴプラム(塔門)

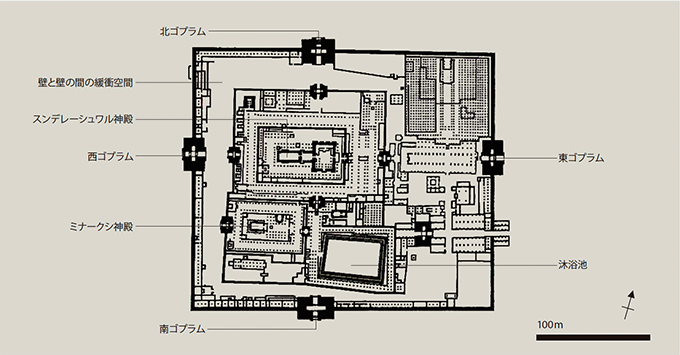

ミナークシ寺院の境内は,260m×230mのほぼ正方形の平面が外壁で囲われている。その造営は古く,8世紀から始まった。最初に女神ミナークシとその夫スンデレーシュワルを祀った神殿がつくられ,それを壁で囲んで小さな入口が付けられた。その後12〜17世紀にかけて徐々に聖域が拡張されて,現在の姿になっている。つまり,ミナークシ寺院という建物の骨格が少しずつ四方に成長し,それがそのまま都市と一体化されていったといえる。

寺院の4つの参道の正面にはゴプラムといわれる高さ50m近い塔門が各所に控え,街を歩いているとアイストップとして見えてくる。

参道の正面に巨大なゴプラムが立ちはだかる

ゴプラムは,長方形の基壇が上に向かうにつれ先細りになり,頂部にはかまぼこに角が生えたような屋根が載っている。全面がヒンドゥーの八百万(やおよろず)の神々の彫刻で覆われ,目をこらすとさまざまな表情をもった神々が,人々を招き入れているようにも見えてくる。

かつてインドの建築家と日光の東照宮を訪れた際,陽明門の前で彼が狂喜せんばかりに,「これはまさしくヒンドゥー建築だ!」と叫んだ顔が脳裏に浮かんだ。確かにゴプラムも日光東照宮に負けず劣らず,おびただしい極彩色の装飾に覆われている。

ゴプラムを覆い尽くす八百万の神々

ゴプラムの頂上から寺院を見下ろす

三重の壁と小さくなるゴプラム

西の参道からゴプラムをくぐってみよう。すると目の前にあらたな壁が広がっている。外壁と2番目の壁に挟まれて存在する不思議な空間は,内部の神聖な場を外部の喧騒の都市から分けるための緩衝空間といえる。内側の壁には外側のゴプラムを縮小したようなゴプラムが控え,寺院内には各所の壁を通り抜けるために大小12のゴプラムが立つ。通常の宗教建築では,奥に進むにつれて信仰心が高まるように建築や空間のスケールがだんだん大きくなるのだが,この寺院のゴプラムの配置はまったく逆で,都市空間に面したものが最大で,いちばん内部にある重要な神殿のものが最も小さい。

外壁と第2の壁がつくる緩衝空間

2番目の壁に立つゴプラムを通り,建物に入る。平らで巨大な屋根が架けられ,天井に所々明かり採りが付けられている。内部は無数の柱が屋根を支えていて,まるで迷路のようだ。柱を覆う飾りは,さまざまな動物をモチーフにしたものもあれば,抽象的で幾何学的なものもある。天井や壁には鮮やかな色の絵が施され,そこかしこに神々が祀られている。色彩と装飾にあふれた内部空間だ。

3番目の壁の向こう側には列柱空間に囲まれた2つの神殿があるが,ここはヒンドゥー教信者しか入ることができない。また,南側に配置された沐浴池とその周辺には屋根がなく,そこから見上げると,大小のゴプラムだけでなく,平らな屋根から突き出た2つの神殿の金色のドームを目にすることができる。

色鮮やかな天井画と,装飾が施された柱

「黄金の蓮の池」と名付けられた沐浴用の池

格好の昼寝の場

天井の高い大きな空間では,多くの信者が昼寝をしている。赤道直下の屋外はうだるような暑さだが,寺院内部は石の床のおかげで空気が冷やされ,ひんやりと感じるほどである。東西南北のゴプラムから出入りする人々にとって,この空間はいわば雑踏の街に配されたリビングのようなものに思える。

こうした光景で思い起こされるのは,イスラム教最大級のモスク,ダマスカスのウマイヤドモスクだ。やはり礼拝堂の中庭を囲む列柱空間の大理石の床が,住民には格好の昼寝の場になっていた。

モスクやヒンドゥー寺院は,キリスト教会堂や仏教寺院と異なり,そこが住民にとって憩いの場なのだろう。これらの内部空間は,外部空間と連続し,大地の上につくられた人間の空間なのである。

内部の列柱空間。ひんやりとした石の床で昼寝をする人たち

壁で囲まれた境内と寺院建物内部。無数の柱が巨大な屋根を支え,回廊が迷路のようにつながる

マドゥライ![]()

Madurai

面積:109km2

人口:101万7千人(2011年)

南インドのタミル・ナードゥ州の都市。

南インド随一の聖地ミナークシ寺院に訪れる巡礼者や観光客で賑わう。総合大学のマドゥライ・カーマラージャル大学を有する。

水より安全でおいしいココナッツ

今でこそペットボトルの普及もあり,安全な水はどこでも飲めるが,かつてインドの街ではあちこちにいる水売りから水を買っていた。インドの人に言わせると安全な水だったらしいが,慣れない多くの外国人観光客はこれでお腹を下した。インドは水が心配というイメージが蔓延していて,旅行者にはそれなりの覚悟を要したものである。

そんななか,当時最も安全な飲み水はココナッツ(椰子の実)であった。毛羽立った表面の端部をナイフで切ってもらい,そこにストローをさして飲む。ほんのり甘い味は忘れがたい。今は飛行場などで缶入りのココナッツジュースを時々売っているが,人工的な甘さで,あの何とも言えぬドロッとした自然の甘味に遠く及ばない。

インドの花売り娘

水売りとともに,寺院の周りで目につくのは,お供えの花売りである。ベトナムのハノイの寺院の前でもお祈りの日は門前に大量の花屋が並び美しかったが,インドの花売り娘(おばさん)が売る花は上品である。その花売りの女性が身に付けている衣装(サリー)も,花の色とよくマッチしている。

街角で水を売る少年

飲料用ココナッツを載せた台車

花を売る女性。花とサリーの色が合っている

古市徹雄(ふるいち・てつお)

建築家,都市計画家,元千葉工業大学教授。1948年生まれ。早稲田大学大学院修了後,丹下健三・都市・建築設計研究所に11年勤務。ナイジェリア新首都計画をはじめ,多くの海外作品や東京都庁舎を担当。1988年古市徹雄都市建築研究所設立後,公共建築を中心に設計活動を展開。2001~13年千葉工業大学教授を務め,ブータン,シリア調査などを行う。著書に『風・光・水・地・神のデザイン―世界の風土に叡知を求めて』(彰国社,2004年)『世界遺産の建築を見よう』(岩波ジュニア新書,2007年)ほか。