沿革

常に「技術の鹿島」を支える

中心的な役割を担い続けてきた、

技術研究所の研究開発の歴史を

ご紹介します。

鹿島守之助社長の理念に基づいて (1949~1956年)

技術研究所の誕生

技術研究所は、業界団体・日本土木建築統制組合が戦時中の1945年6月に設立した財団法人建設技術研究所を母体にしている。終戦を迎え、進駐軍の占領政策で統制組合は解散、経営難に直面した財団法人を、当時の鹿島守之助社長の決断でこれを継承し、1949年4月、鹿島建設技術研究所が誕生した。

鹿島守之助社長の「不断の研究と創造が社会に進歩と繁栄をもたらす」との確固とした理念に基づいたもので、これがゼネコン初の技術研究所誕生となった。同業他社が技術研究所をつくりはじめるのは、これよりずっとあとになってからである。

鹿島守之助社長が鹿島建設技術研究所の初代所長を兼任し、東京都中央区の永代橋ぎわの5階建てビルにおいて業務を開始した。いち早く研究に取り組んだのが、「土質」と「コンクリート」であった。

- 1949年

-

- 業界初の技術研究所を東京都中央区に創立

- 1956年

-

- 東京都調布市飛田給(現在地)に移転

- 業界初のRI(radio isotope)実験室、音響実験室を新設

永代橋近くに創立された技術研究所

(1949年)

技術研究所が携わった主要プロジェクト

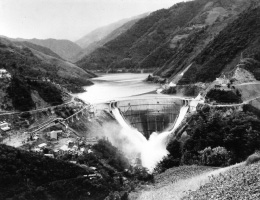

九州電力上椎葉ダム

(1955年竣工)

山王海ダム

(1952年竣工)

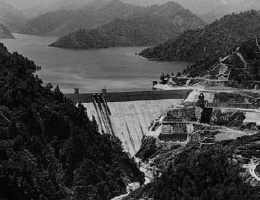

奥只見ダム

(1960年竣工)

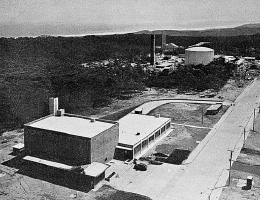

日本原子力研究所 第一号原子炉

(1957年竣工)

主要研究開発

- 1950年

-

- 土質試験法

- コンクリート材料

- 1952年

-

- 仕上材料

- 人造骨材

- 1953年

-

- ダムコンクリート

- 1954年

-

- 騒音の研究

- 1956年

-

- 放射線遮蔽コンクリート

- 録音スタジオの設計

技術開発の裾野を広げる (1957~1983年)

飛田給研究所の誕生

研究業務の拡大に対応するため、1956年、調布市飛田給の約24,000m2の敷地に移転した。コンクリート・土質実験棟、RI(ラジオアイソトープ)実験室、音響実験施設、大型構造実験棟、材料・施工実験棟、風洞実験施設、大型振動台、海洋水理実験棟などの施設が順次整備された。

臨海工業地帯に展開された産業設備投資から東京湾臨海部のウォーターフロント計画に至るまで、あるいは霞が関ビルをはじめとする超高層建築や都市開発、さらには原子力施設など各種構造物に対する高い安全性と信頼性の保証、洋上石油備蓄基地工事関係の技術、大空間建築の特殊技術など、研究テーマは多様化、高度化を極め、一方で技術開発の裾野を広げていった。特に大規模プロジェクト推進のための設計・施工技術の向上、コスト削減、安全性向上、品質向上などに貢献した。

- 1963年

-

- 大型構造計算実験棟を新設、コンピュータを導入

- 1966年

-

- 電子計算センターを新設

- 1968年

-

- 材料・施工実験棟を新設

- 1972年

-

- 風洞実験施設を新設

- 1974年

-

- 大型構造実験棟を新設、 振動実験棟を新設

- 1975年

-

- 海洋・水理実験棟を新設

- 1976年

-

- 土質・基礎実験棟を新設

- 1981年

-

- 葉山水産研究室(現在の水域環境実験場)を開設

研修風景(1976年)

技術研究所が携わった主要プロジェクト

日比谷三井ビル

(1960年竣工)

新丹那トンネル

(1964年竣工)

霞が関ビル

(1968年竣工)

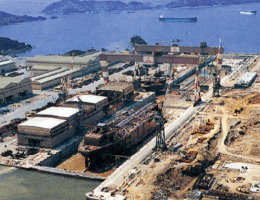

三菱重工業香焼ドック

(1972年竣工)

池袋サンシャイン60

(1978年竣工)

本四連絡橋・ケーソン沈設

(1982年竣工)

国技館

(1984年竣工)

青函トンネル施工中

(1988年竣工)

主要研究開発

- 1958年

-

- 自記サウンディングカーの研究

- 1959年

-

- 岩石の透水試験

- 1961年

-

- トンネルの地質調査

- 1962年

-

- 遮音・吸音設計技術

- 1963年

-

- シールド工法

- 1964年

-

- 技術要報発刊

- デッキプレート工法

- 1965年

-

- 止水壁用連壁コンクリート

- 橋梁柱頭部トラス解析法

- 1966年

-

- HP工法(高層プレハブ住宅)

- 減圧水抜き式ドック底版

- 1967年

-

- カーテンウォール工法

- レーザー光線によるトンネル基準線測量技術

- 1969年

-

- HiRC建築技術

- 1970年

-

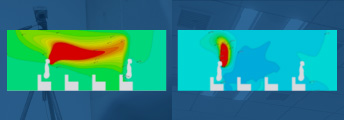

- ビル風実測・風洞実験

- ジェットグラウト工法

- 1971年

-

- MIKシステム振動計測車導入

- トンネルの弾性波探査

- ダムコンクリート自動運搬車

- 1973年

-

- LNG用地下タンク

- 外洋シーバス耐震・対波浪設計技術

- 1974年

-

- ソルエアヒートポンプ

- 1975年

-

- NATM

- ニューマチックケーソン沈下予測システム

- 床仕上ロボット

- 1977年

-

- 海洋構造物の波浪変形予測

- 1979年

-

- オープンケーソン沈下予測技術

- 岩盤の透水・透気性の評価

- 高層ビル風揺れ

- 1980年

-

- カーボンファイバーコンクリート

- 水中コンクリート

- 地下発電所の熱環境予測システム

- 1981年

-

- カジマフラットスラブ工法

- 1983年

-

- KNAP(拡底場所打杭)工法

- 音響CADシステム

- アブレイシブジェット

研究所の機能を拡大する (1984~2008年)

西調布実験場の開設

技術研究所創立40年を前にした1984年、技術研究所の機能を拡大し、その研究成果をより一層向上させるため、飛田給から約2km離れた調布市多摩川に西調布実験場(敷地面積約21,800m2)を開設した。

大型構造実験棟では、原子力施設や長大橋、海洋構造物、超高層ビルなどの土木、建築構造物の設計用基礎データや、計算では求められない耐震性状を実験的に把握している。

環境工学実験棟には、遮音性能、吸音性能、反射性能などを検証する残響室、音楽ホールなどの音響状態のシミュレーションや音響機器の特性を検証する無響室が設けられている。

建物を丸ごと展示物にした展示実験棟は、訪れた顧客に実際に眼で見て体験していただくことで営業に威力を発揮している。また、建物中央部に設けられた屋上までの吹き抜けは、当時としては斬新なものであり、各種のデータを取ることで、KIビル吹き抜けの設計に役立てられた。

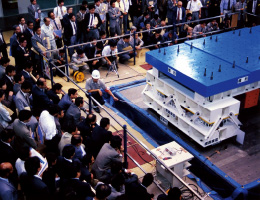

施工・防災実験棟では、合理的で安全な施工技術と総合的な防災技術の開発を目的とした諸実験ができる。振動実験棟には、水平2方向と垂直方向の3軸加振が可能な3次元6自由度振動台が設置され、地震防災研究に貢献している。

土質・基礎実験棟には、遠心模型実験装置が設置され、地盤の液状化対策工法やトンネルの安定化工法の開発などに活躍している。

風洞実験棟には、全周121.9mに及ぶドーナツ型の大型境界層風洞をはじめ、汎用境界層風洞、可視化風洞が設置され、耐風設計、ビル風対策、風切り音対策、大気飛散などの研究や環境アセスメントに活用されている。

- 1984年

-

- 西調布実験場を開設、 大型構造実験棟を新設

- 1986年

-

- 環境工学実験棟を新設

- 1987年

-

- 展示実験棟を新設

- 1988年

-

- 施工・防災実験棟を新設

- 1990年

-

- 振動実験棟、 土質・基礎実験棟を新設

- 1993年

-

- 検見川緑化実験場を新設

- 1994年

-

- コンクリート実験棟、 風洞実験棟の新設

- 1996年

-

- 植物実験棟を新設

- 2001年

-

- 空気質ラボ、地盤環境関連実験施設を新設

- 2002年

-

- 電磁環境実験施設を新設

- 2005年

-

- 秋葉原サテライトラボを開設

- 2008年

-

- クリーン生産環境研究施設を新設

震災特別研究の公開実験(1995年)

秋葉原サテライトラボ開設(2005年)

技術研究所が携わった主要プロジェクト

南備讃瀬戸大橋

(1988年竣工)

横浜市北部第二処理場 PC卵形消化槽

(1983年竣工)

埼玉スタジアム2002

(2001年竣工)

ザ・シーン城北

(1996年竣工)

フジテレビ本社ビル

(1996年竣工)

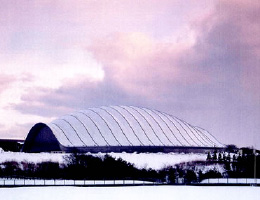

あきたスカイドーム

(1990年竣工)

東京湾アクアライン

(1997年竣工)

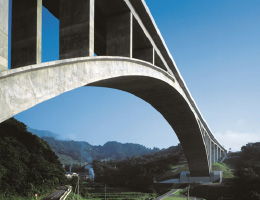

別府明礬橋

(1989年竣工)

長野市オリンピック

記念アリーナ エムウェーブ

(1997年竣工)

池田へそっ湖大橋

(2000年竣工)

大賀ホール

(2005年竣工)

小丸川発電所上部調整池

(2006年竣工)

主要研究開発

- 1984年

-

- 卵型消化槽撹拌技術

- 1985年

-

- 高強度コンクリート

- 1986年

-

- 制震構法

- 有機性廃棄物処理システム

- 1987年

-

- 免震床システム

- 大空間空調シミュレーションプログラム

- 緑化基盤改善技術

- 1989年

-

- KMスマート工法

- アトリウムの防災計画手法

- 1990年

-

- ビオトープ創生技術

- 1991年

-

- 高強度CFT構法

- New HiRC工法

- 1992年

-

- 高流動コンクリート

- 全自動建築生産システム

- 1993年

-

- 汚染土壌浄化技術

- コンクリート構造物のリニューアル技術

- 1994年

-

- 縦二連シールド工法

- KAJIMA Windの開発

- アクティブ騒音制御技術

- 1995年

-

- 耐震補強工法

- 1996年

-

- スーパーRCフレーム構法

- 1997年

-

- 電磁波吸収シールド工法

- 1998年

-

- 居ながら免震構法

- 1999年

-

- 水域環境シミュレーションシステム

- 光高反射・熱高反射塗料

- 2000年

-

- 高靭性繊維補強セメント

- 2001年

-

- 環境配慮型ポーラスコンクリート

- 2002年

-

- 三次元IT建設生産システム

- 2003年

-

- 開放型磁気シールド

- 2004年

-

- 新潟中越地震被災調査

- 剛壁面補強土擁壁工法

- 立体音響システム

- 2005年

-

- リアルタイム防災システム

- 2006年

-

- 超高強度コンクリート「サクセム」

- 炭酸化コンクリート(EIEN)

- バーティカル・グリーン・システム

- 2007年

-

- BCP支援技術

- 2008年

-

- エコロジカルネットワーク評価技術

- アワモル工法

「知識創造」研究の場、

そして海外へ

(2009年~2018年)

飛田給研究所の再構築

2005 年より、飛田給エリアで複数の建物に分散していた実験機能と研究室を集約する再構築に着手した。

- 「知識創造」研究の場のあるべき姿

- 「技術の鹿島」その飛躍の場

- 「地域と共に」そして地球へのメッセージ

という3つのコンセプトのもと、2009年に実験棟が、2011年に研究棟が完成した。両建物には当社保有技術を数多く適用し、建物自体を試験施設とした実験・実証を行っているほか、来訪者に技術を体感してもらう機能も果たしている。

シンガポールオフィス開設

2013年、ゼネコン初となる技術研究所海外オフィス(KaTRIS)をシンガポールに開設した。技術マーケティングの海外拠点として、鹿島グループのグローバルな活動を先導する役割を担っている。

西湘実験フィールド開設

2017年、神奈川県小田原市に「西湘実験フィールド」を整備した。建設機械の自動化技術をはじめ、様々な開発技術の検証を行っている。

- 2009年

-

- 本館 実験棟 完成

- 2011年

-

- 本館 研究棟 完成

- 2013年

-

- シンガポールオフィスを開設

- 2017年

-

- 西湘実験フィールドを開設

- 2018年

-

- 病室体験型実験室を開設

本館 実験棟を開設(2009年)

シンガポールオフィスを開設

(2013年)

西湘実験フィールドを開設(2017年)

技術研究所が携わった主要プロジェクト

羽田空港D滑走路

(2010年竣工)

羽田空港国際線ターミナルビル

(2010年竣工)

京王新宿駅ウォータースクリーン

(2009年竣工)

東横線渋谷~代官山間地下化工事

(2017年竣工)

主要研究開発

- 2010年

-

- 新型「GEO-EXPLORER」

- 薬用植物「甘草」の水耕栽培システム

- 2011年

-

- 鹿島マイクロブラスティング工法

- 環境配慮型場所打ち杭「エコサイトパイル工法」

- 2012年

-

- 手術室の空調システム「KVFS」

- 浮遊粉じん除去システム「マイクロECミスト」

- 2013年

-

- サンゴの人工基盤と生息環境評価技術

- 無収縮コンクリート「クラフリートHyper」

- 動植物・環境モニタリングシステム「いきものNote」

- 2014年

-

- トンネル切羽前方の地山評価手法

- 環境配慮型CFT充填用「KKCコンクリート」

- 美(うつく)シール工法

- ECMセメント

- 2015年

-

- 山岳トンネルの切羽前方湧水データ計測システム「スイリモ」

- 粘性土壌選別補助材「泥DRY」

- 建設機械の自動化による次世代建設生産システム

- 2016年

-

- 土壌改質材「泥CURE」

- 睡眠環境向上技術

- 環境配慮型コンクリート「エコクリートBLS」

- 2017年

-

- 切羽前方湧水圧の連続的モニタリング「中尺スイリモ」

「今を拓き、未来を築く力。」 (2019年~)

設立70周年

鹿島グループの技術基盤を支え続け、2019年に設立70周年を迎えた。

建設業は急激な転換期を迎えている。多様化する社会やお客様のニーズに応えるため、

これからも時代の最先端への挑戦を続けていく。

The GEAR 開設

2023年8月、「The GEAR(Kajima Lab for Global Engineering, Architecture & Real Estate)」が開業し、シンガポールオフィス「KaTRIS」は移転した。KaTRISは、The GEAR内に5つの先端領域のラボを開設、政府機関・大学・企業・スタートアップといった外部パートナーと協働し、社会の要請に応える実践的な研究を進めていく。

The GEAR(2023年開業)